Sonography медицинское оборудование

Когда говорят 'сонография', многие сразу представляют аппарат УЗИ в поликлинике, но на деле это целая экосистема — от датчиков до софта для постобработки. Порой даже опытные специалисты путают диагностические возможности разных типов оборудования, особенно когда речь заходит о допплеровских исследованиях.

Технические нюансы, которые не пишут в инструкциях

Вот смотрю на новый аппарат от Mindray — вроде бы все те же кнопки, но алгоритмы шумоподаления работают иначе. Например, при кардиологических исследованиях старые модели давали артефакты на границе миокарда, а сейчас можно буквально 'вытянуть' контур клапана даже при ожирении пациента. Хотя нет, пожалуй, это я преувеличиваю — с пациентами с ИМТ выше 35 все равно приходится возиться минут десять, чтобы настроить глубину сканирования.

Кстати, про глубину — многие забывают, что ультразвуковое оборудование требует калибровки под анатомию конкретного региона. Как-то раз в Казахстане пришлось перепрошивать Siemens Acuson, потому что заводские настройки не учитывали особенности печени у местных пациентов — оказалось, статистически другой угол входа между долями.

А вот с датчиками линейными — отдельная история. Помню, в 2018 году тестировали прототип от Samsung, так там кристаллы были расположены под углом 15 градусов вместо стандартных 7. В теории это должно было улучшить визуализацию поверхностных сосудов, но на практике пришлось полностью менять методику проведения триплексного сканирования.

Практические ловушки при работе с разными производителями

GE Healthcare любят за стабильность, но их последние модели Voluson буквально 'заточены' под гинекологию — пытался использовать для исследований щитовидки, получалось хуже, чем на бюджетном Toshiba. Хотя нет, возможно, я не до конца разобрался с настройками тканевой гармоники.

Особенно интересно наблюдать, как разные аппараты ведут себя при длительной работе. Российские 'Аксионы' после пяти часов непрерывного использования начинают греться в области блока формирования луча — не критично, но приходится делать перерывы. А вот китайские Edan оказались неожиданно выносливыми — видимо, сказался опыт производителя в промышленной электронике.

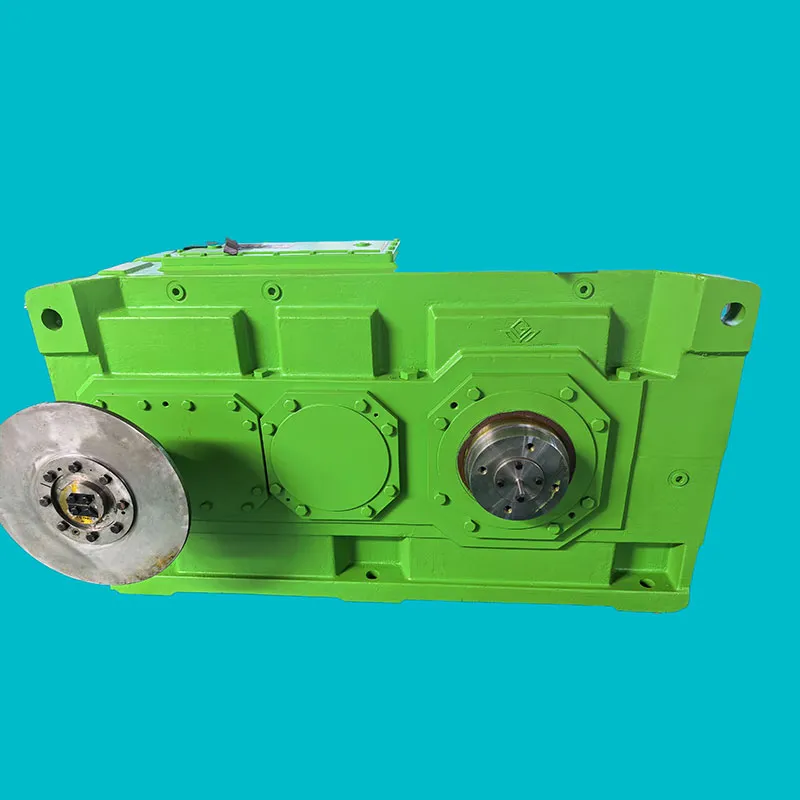

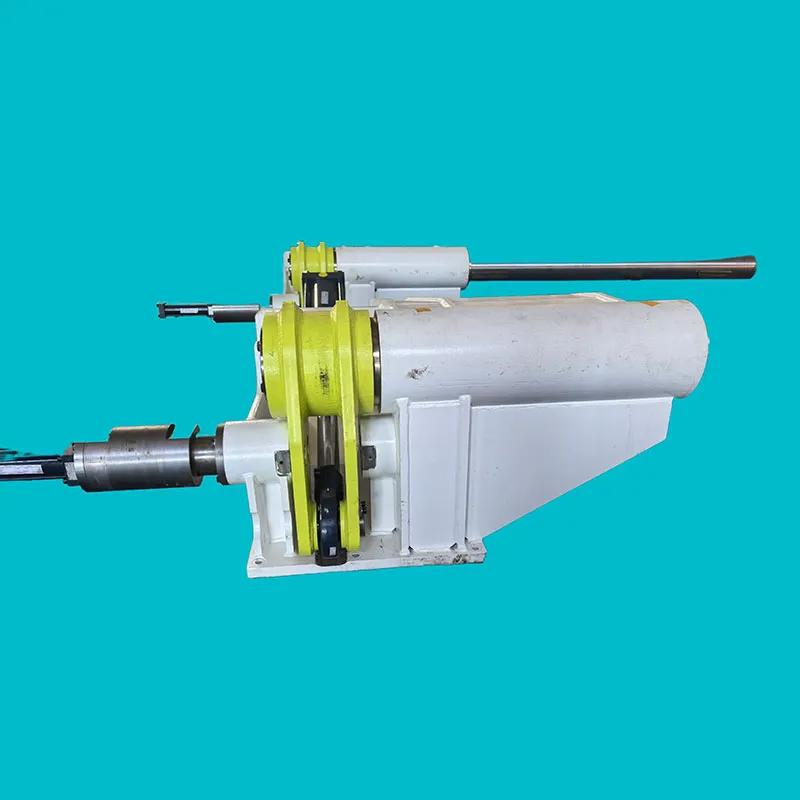

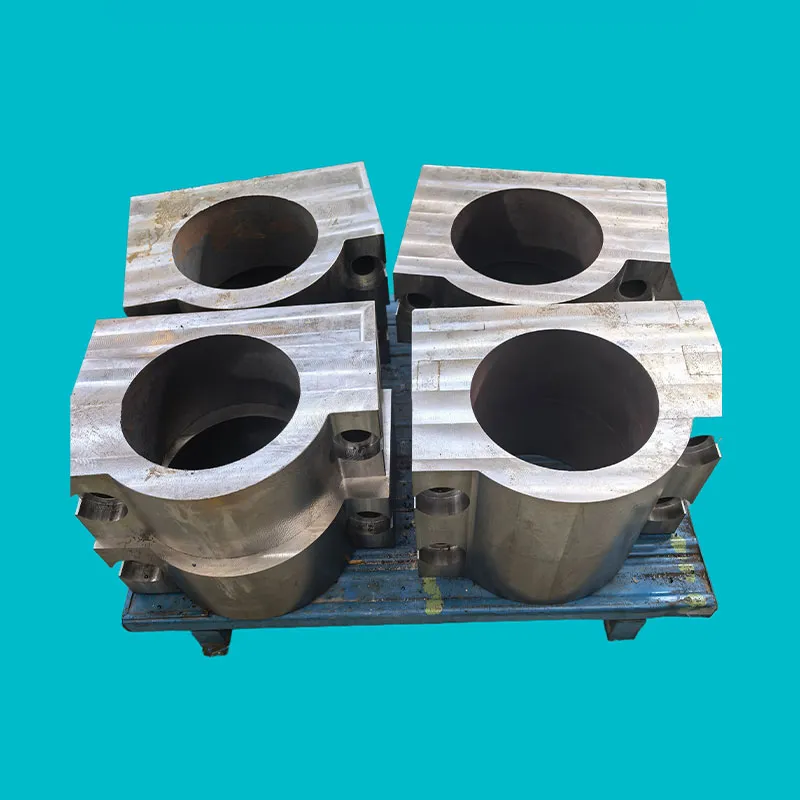

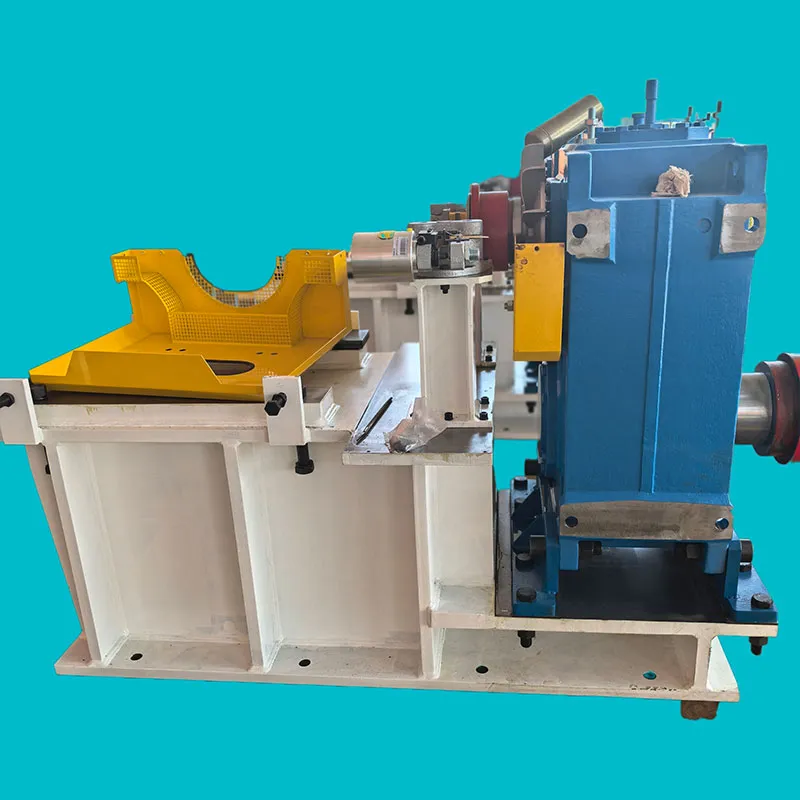

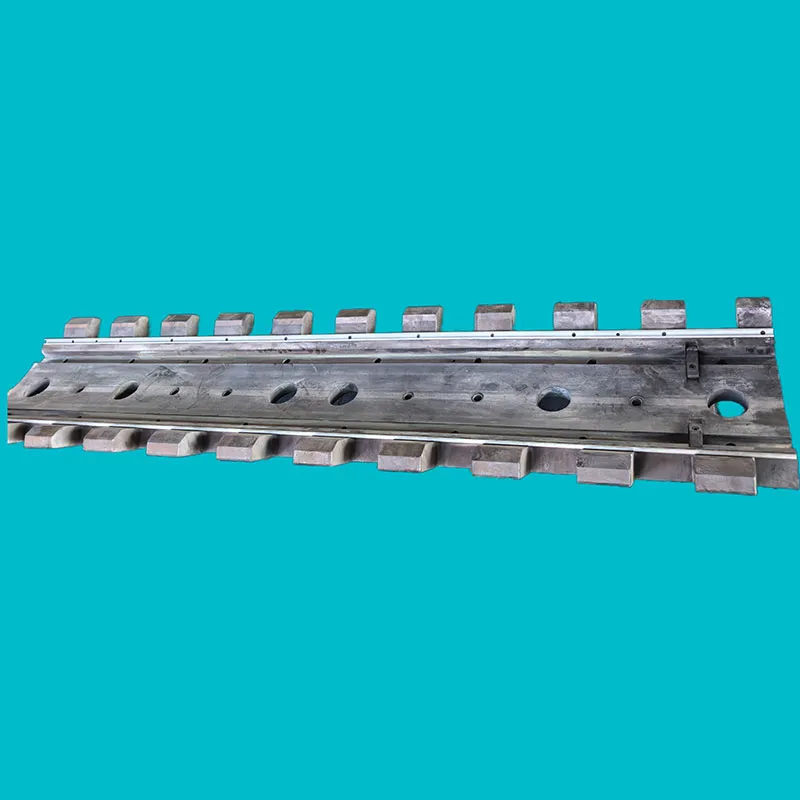

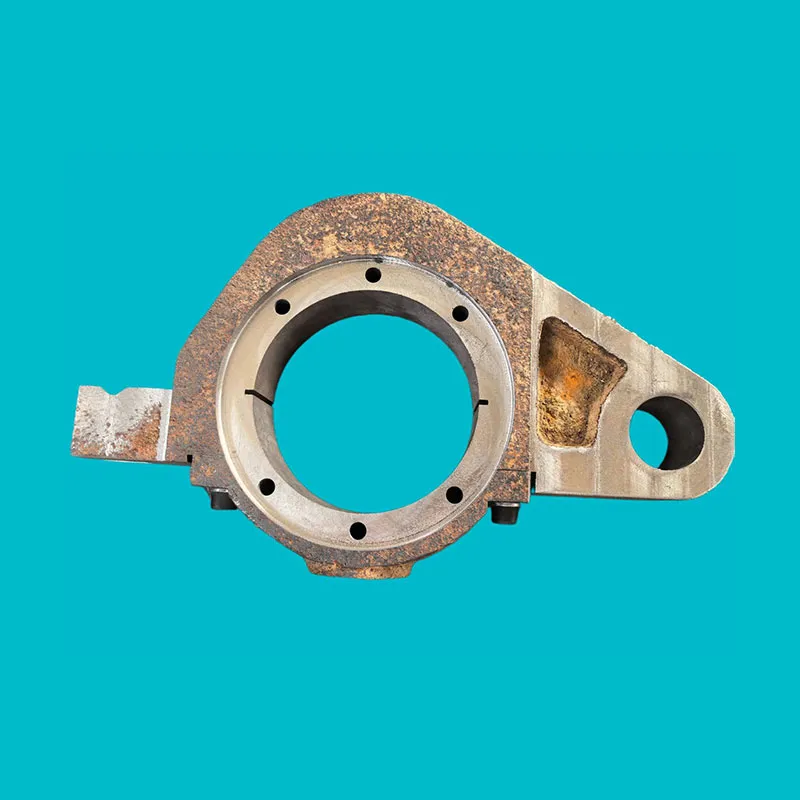

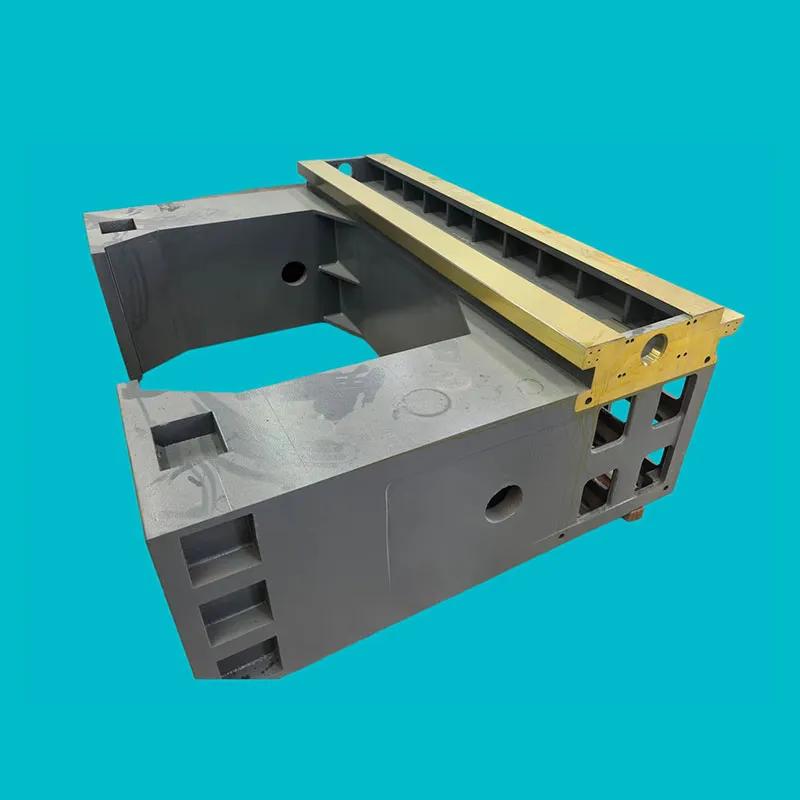

Кстати, о производстве — недавно узнал про компанию ООО 'Ханьчжун Вэйкэ Машинери'. Они планируют расширяться в сектор медицинского оборудования, и если применят свой опыт в прецизионном машиностроении к производству УЗ-датчиков, может получиться интересная альтернатива европейским брендам. Их сайт https://www.wkjx.ru указывает на серьезные компетенции в обработке металлов — это как раз то, что нужно для корпусов аппаратов.

Кейсы из операционной — где теория расходится с практикой

Был у нас случай в 2021 году — экстренное УЗИ при травме селезенки. Аппарат Philips CX50 показывал нормальную эхогенность, а на самом деле уже начиналось внутреннее кровотечение. Потом разобрались — проблема была в предустановленном абдоминальном пресете, который 'сглаживал' начальные признаки гематомы. Теперь всегда переключаюсь в ручной режим при осмотре паренхиматозных органов.

А вот с сосудистыми исследованиями интереснее — современные медицинское оборудование для ультразвуковой диагностики позволяет визуализировать кровоток в реальном времени, но требует понимания физики процесса. Как-то обучал нового специалиста — он жаловался, что не видит турбулентность в области стеноза. Оказалось, просто забыл уменьшить частоту импульса при работе с глубокими артериями.

Еще один момент — дезинфекция датчиков. Производители пишут стандартные протоколы, но в реальной жизни солевые растворы для контактного геля по-разному влияют на акустические линзы. После серии исследований пришли к выводу, что для транскраниальных датчиков лучше использовать спиртовые салфетки, хотя официально это не рекомендуется.

Экономические аспекты — что скрывается за ценником

Многие ЛПУ до сих пор считают, что дорогое оборудование автоматически решает все проблемы. Но на деле тот же Canon Aplio i800 требует ежегодного обновления софта почти за 700 тысяч рублей, а без этого теряет половину функций. При этом более простые модели Hitachi вполне справляются с рутинными исследованиями.

Сервисное обслуживание — отдельная статья расходов. Запчасти для Siemens обычно ждут 3-4 недели, а для южнокорейских Medison есть склады в Московской области. Это критично для стационаров, где аппарат работает в три смены.

Вот здесь как раз перспективно выглядит подход таких компаний, как ООО 'Ханьчжун Вэйкэ Машинери' — если они наладят локализованное производство компонентов для сонография аппаратов, это может снизить логистические издержки. Их опыт в металлообработке и создании прокатного оборудования потенциально позволяет производить качественные механические части УЗ-сканеров.

Перспективы развития — куда движется отрасль

Сейчас все говорят про ИИ-ассистентов в ультразвуке, но на практике алгоритмы пока слабо помогают в дифференциальной диагностике. Тестировали систему AI-RADS от Samsung — в 30% случаев пропускала начальные признаки цирроза. Хотя для обучения студентов может быть полезной.

Интереснее направление портативных устройств — те же Butterfly iQ+ действительно революционны, но пока не заменят стационарные аппараты при глубоких исследованиях. Как-то пытались сделать УЗИ почек у пациента с асцитом — получились только размытые тени.

Если говорить о российском рынке, то появление новых игроков с производственными мощностями — как раз то, что нужно. Компании типа ООО 'Ханьчжун Вэйкэ Машинери' могут закрыть нишу надежного middle-сегмента, особенно если адаптируют свои компетенции в прецизионном машиностроении для медицинских задач. Их сайт https://www.wkjx.ru демонстрирует серьезный подход к контролю качества — это именно то, что требуется в производстве УЗ-оборудования.

В целом же сонография продолжает развиваться в сторону большей специализации — уже появляются аппараты именно для ревматологии или неонатологии. И здесь важно не гнаться за количеством функций, а обеспечивать стабильность работы ключевых диагностических режимов.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Стол для станков цена

- Высокооборотистый фрезерный станок с чпу

- Малогабаритные гидравлические пресса

- Собрать фрезерный станок с чпу

- Медицинское оборудование для лица

- Медицинское оборудование для лор

- Спортивное медицинское оборудование

- Дорожка качения

- Продать медицинское оборудование бу

- Фрезерные станки металлообработка с чпу