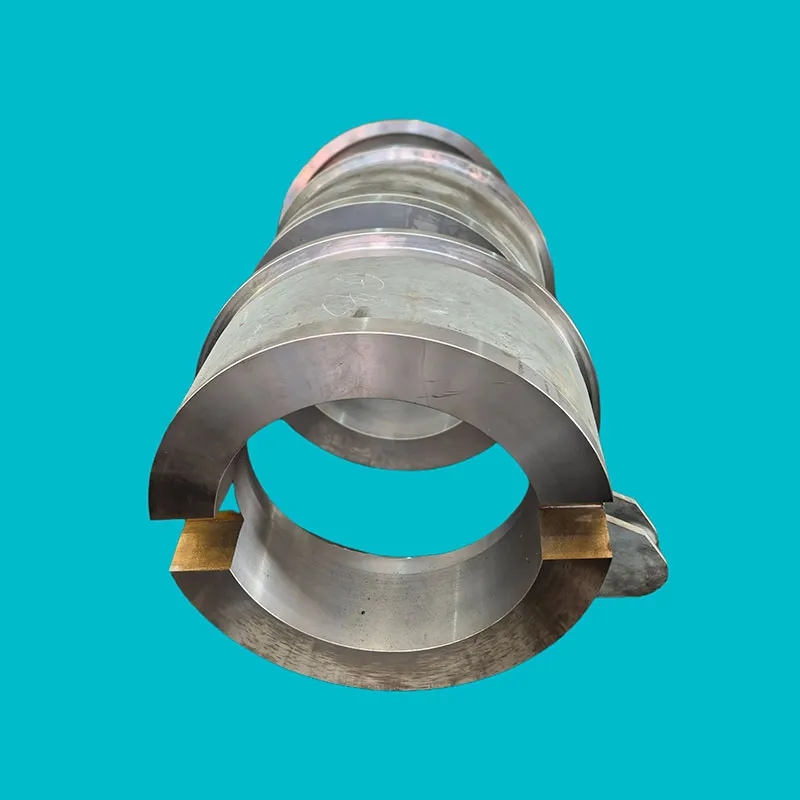

Чугунный прокатный валок

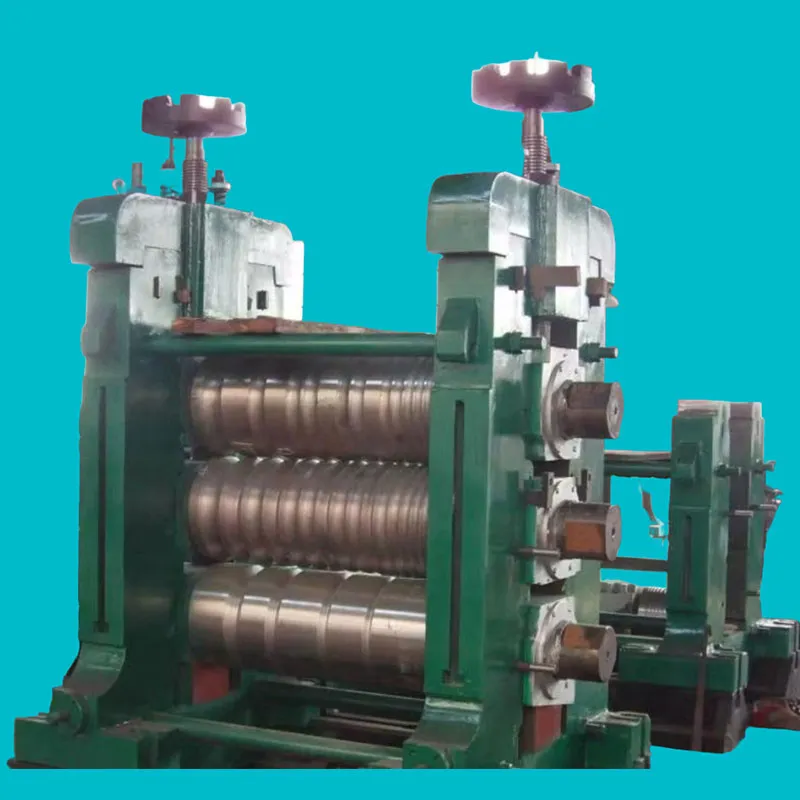

Если говорить о чугунных прокатных валках, многие сразу представляют себе просто массивные металлические цилиндры. Но на практике разница между обычной чугунной отливкой и качественным рабочим валком – как между куском железной руды и прецизионным подшипником. Лично сталкивался с ситуациями, когда на стане 850 из-за неправильно подобранного химического состава чугуна валки буквально расслаивались после 3-4 прокатных кампаний. Особенно критичен момент с графитизацией – кажется, что чем больше углерода, тем лучше, но при перегреве выше 1260°C начинается неконтролируемое выделение крупнопластинчатого графита. Как-то на Чугунный прокатный валок для полосового стана 1450 пришлось экстренно менять технологию закалки, когда в металлургической лаборатории обнаружили трещины по границам зерен аустенита.

Технологические нюансы производства

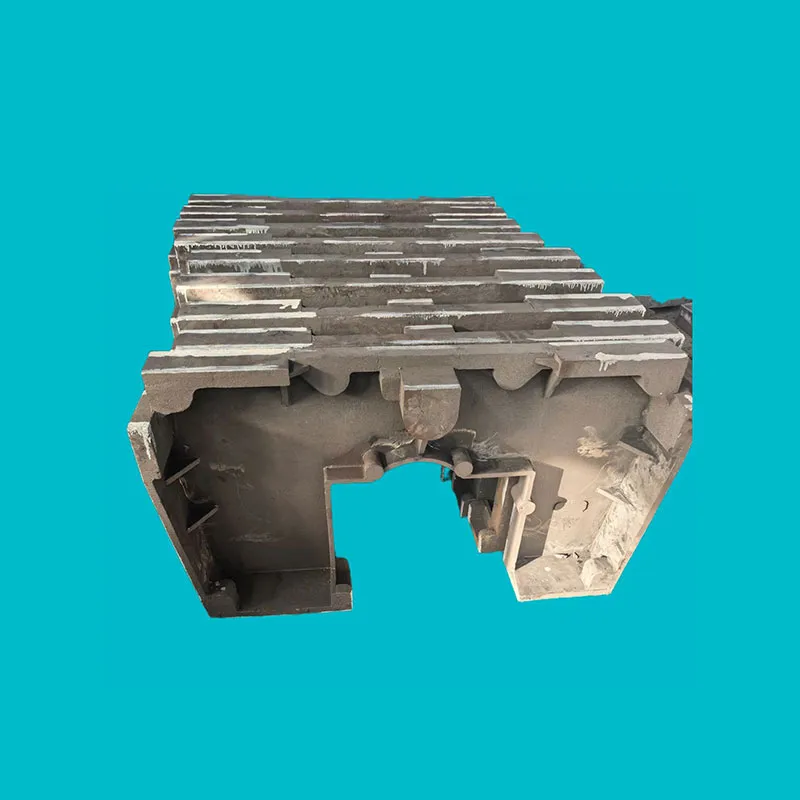

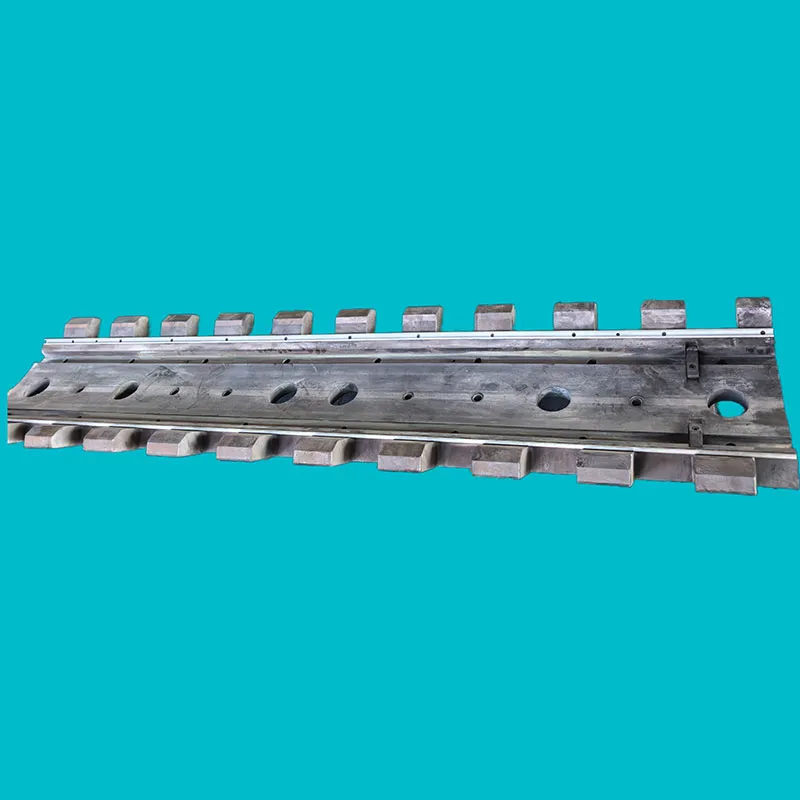

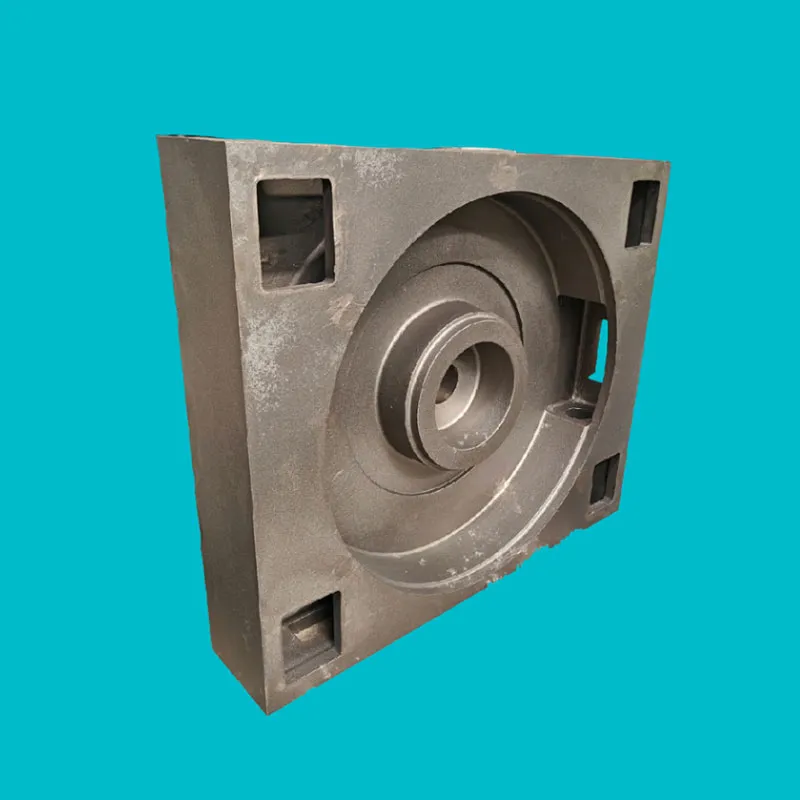

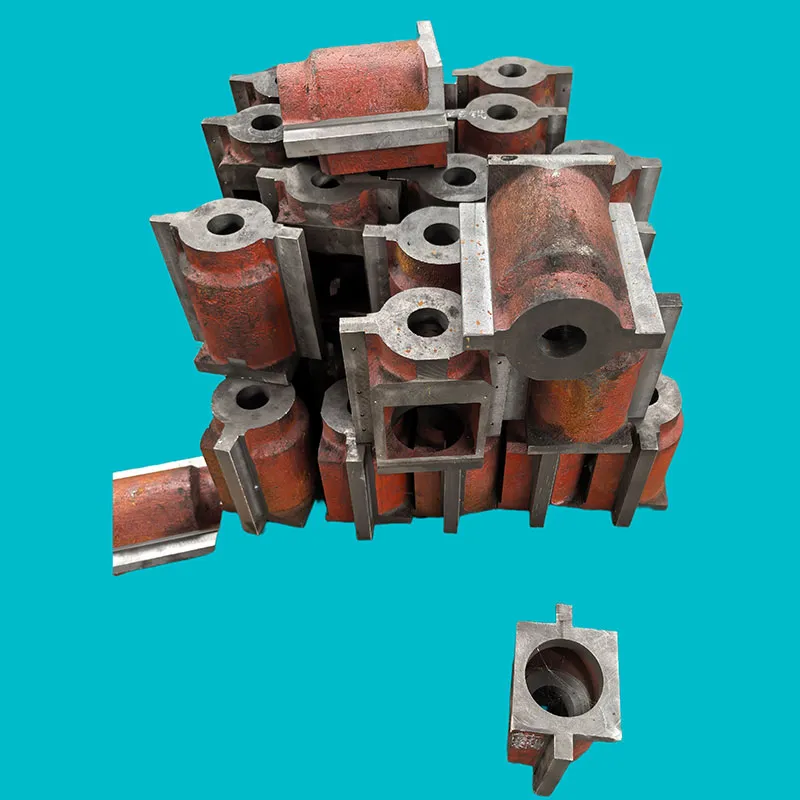

При литье чугунных валков всегда обращаю внимание на систему питания – если неправильно рассчитать усадочные раковины, потом при механической обработке вскрываются внутренние дефекты. На одном из заводов в Челябинске видел, как из-за экономии на стержневых смесях получили брак в 32% партии. Сейчас многие переходят на горизонтальное литье с принудительным охлаждением, но и тут есть подводные камни – при скорости вытягивания выше 120 мм/мин в теле валка возникают термические напряжения, которые потом аукнутся при прокатке толстолистовой стали.

Что касается состава, то для Чугунный прокатный валок ответственных применений предпочитаю никель-молибденовые чугуны с содержанием хрома до 1.8%. Помню, как на предприятии ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери пришлось пересматривать технологию легирования после случая с преждевременным износом валков на стане холодной прокатки. Оказалось, проблема была в неравномерном распределении карбидов из-за слишком быстрого охлаждения в кокиле.

Термообработка – отдельная история. Часто вижу, как пытаются сэкономить на отжиге, сокращая выдержку при 760-780°C. В результате остаточные напряжения в 200-300 МПа приводят к тому, что Чугунный прокатный валок работает как мина замедленного действия. На сайте wkjx.ru в разделе металлургического оборудования как раз акцентируют внимание на контроле всех этапов термической обработки – и это правильно, ведь даже 15-минутное отклонение от режима может снизить стойкость валка на 30%.

Практические аспекты эксплуатации

В цехах часто не учитывают, что чугунные валки критичны к перепадам температур. Был случай на стане 2000 в Магнитогорске, когда при прокатке меди из-за недостаточного охлаждения на поверхности валков пошли сетчатые трещины глубиной до 8 мм. Пришлось снимать с производства и восстанавливать наплавкой – а это всегда лотерея, потому что чугун плохо варится.

Износ по бочке – вечная проблема. Особенно для Чугунный прокатный валок чистовых клетей, где важна стабильность профиля. Заметил, что при прокатке оцинкованной стали износ усиливается в 1.7-2 раза compared с черной сталью. Видимо, сказывается воздействие цинковых паров при температуре прокатки 450-520°C.

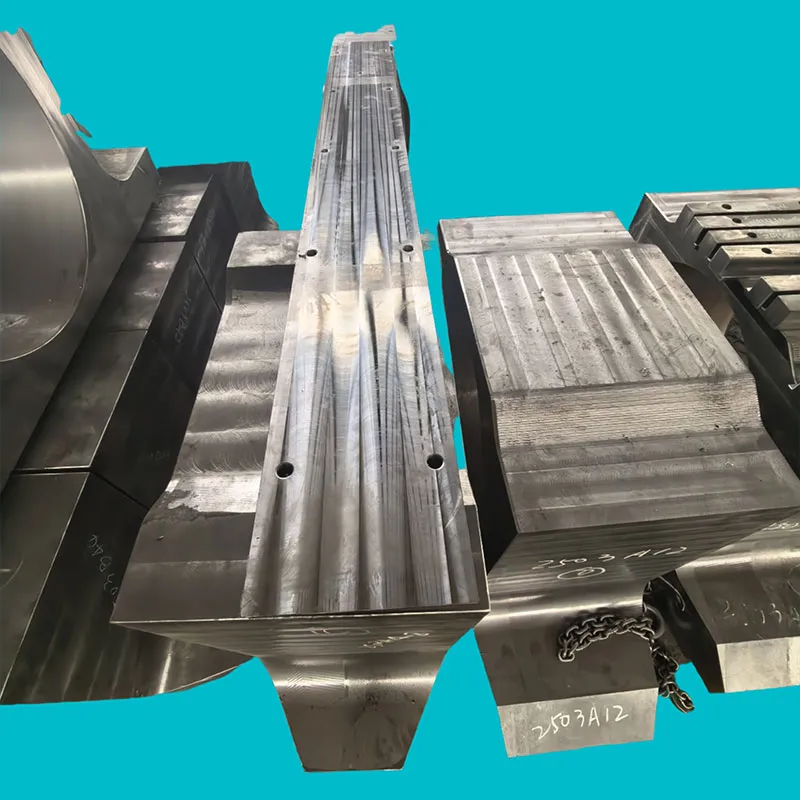

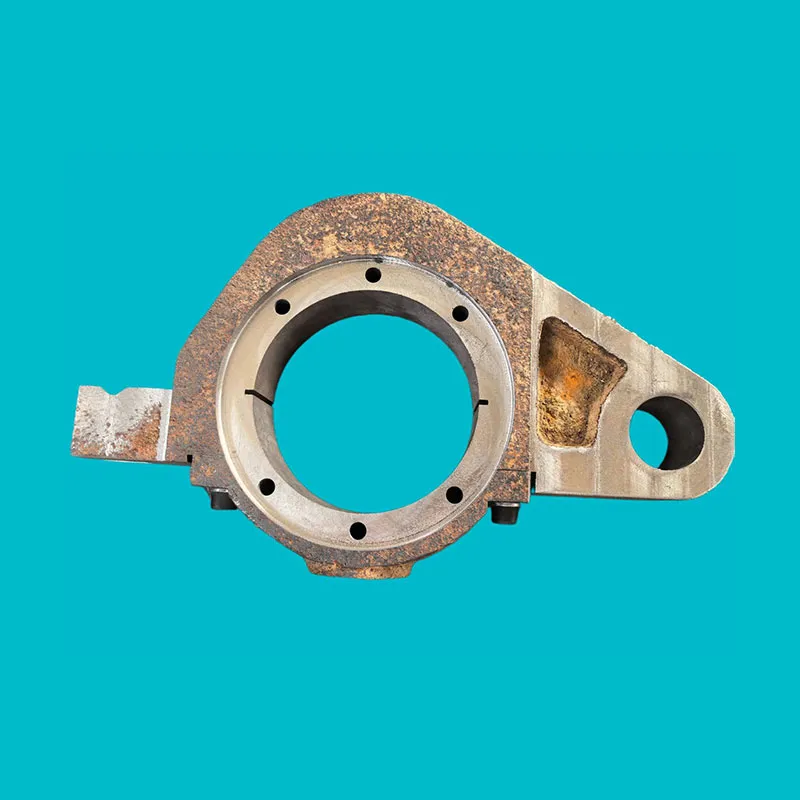

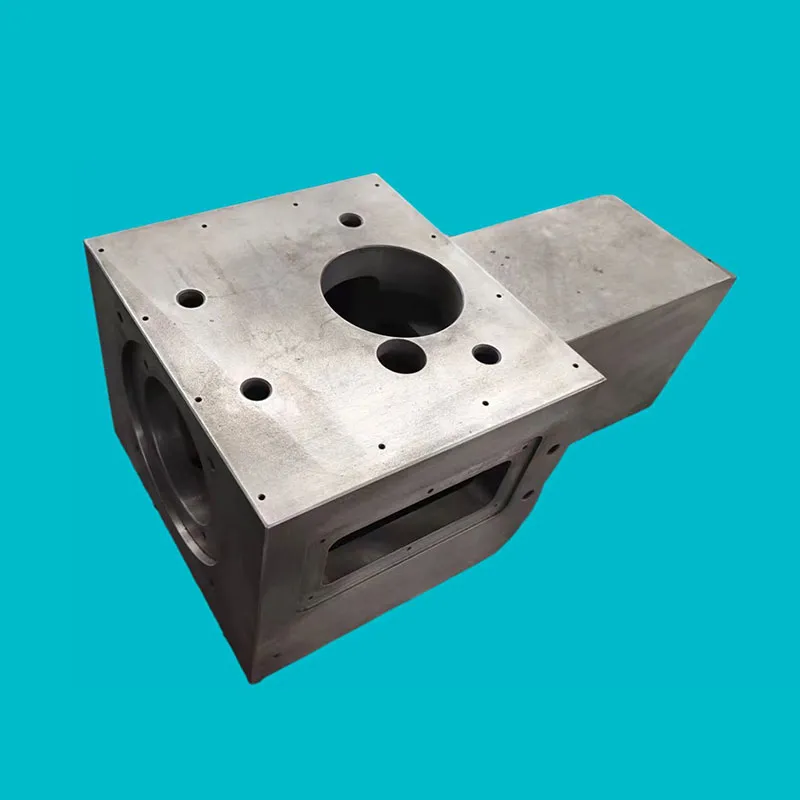

Монтаж – еще один больной вопрос. Как-то наблюдал, как монтажники при установке 12-тонного валка использовали обычные стропы без защитных прокладок. В результате на поверхности остались вмятины глубиной 0.3-0.5 мм, которые потом привели к локальному перегреву и выкрашиванию материала. Теперь всегда требую использовать нейлоновые стропы или стальные с резиновыми защитами.

Контроль качества и диагностика

Ультразвуковой контроль – обязательная процедура, но многие ограничиваются стандартными настройками дефектоскопа. На практике же для чугунных валков нужно индивидуально подбирать частоту зонда – слишком высокая частота дает ложные сигналы от графитовых включений. Обычно работаю в диапазоне 1-2.5 МГц, в зависимости от структуры чугуна.

Твердость – показатель важный, но не абсолютный. Видел валки с идеальной твердостью по Бринеллю 420-450 HB, которые выходили из строя раньше, чем более мягкие аналоги. Все дело в распределении твердости по сечению – если разница между поверхностью и сердцевиной превышает 60-80 HB, жди беды. В ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери как раз внедрили систему сквозного контроля твердости на всех этапах производства.

Микроструктура – вот что действительно расскажет историю валка. Преобладание вермикулярного графита с размерами включений 40-60 мкм – идеальный вариант. Но когда видишь крупнопластинчатый графит длиной свыше 200 мкм – это прямой путь к выкрашиванию поверхности. Как-то пришлось забраковать целую партию валков именно по этому признаку, хотя все механические характеристики были в норме.

Ремонт и восстановление

Наплавка чугунных валков – операция тонкая. Стандартные электроды для чугуна часто не обеспечивают нужной износостойкости. После нескольких неудачных попыток остановился на порошковой проволоке с добавками ванадия и ниобия – правда, стоимость такого ремонта получается в 1.8-2 раза выше обычной наплавки.

Механическая обработка после ремонта – отдельная тема. При точении восстановленных валков важно выдерживать скорость резания не более 60-80 м/мин, иначе режущая кромка инструмента быстро выкрашивается из-за неравномерной твердости наплавленного слоя. Обычно использую пластины из керамики или CBN для чистовой обработки.

Балансировка – момент, которому многие не уделяют должного внимания. Для скоростных станов (выше 600 об/мин) дисбаланс даже в 50-60 г·см может привести к вибрациям, которые разрушат подшипниковые узлы. Лично всегда требую динамическую балансировку в двух плоскостях с доведением остаточного дисбаланса до 10-15 г·см.

Перспективы развития

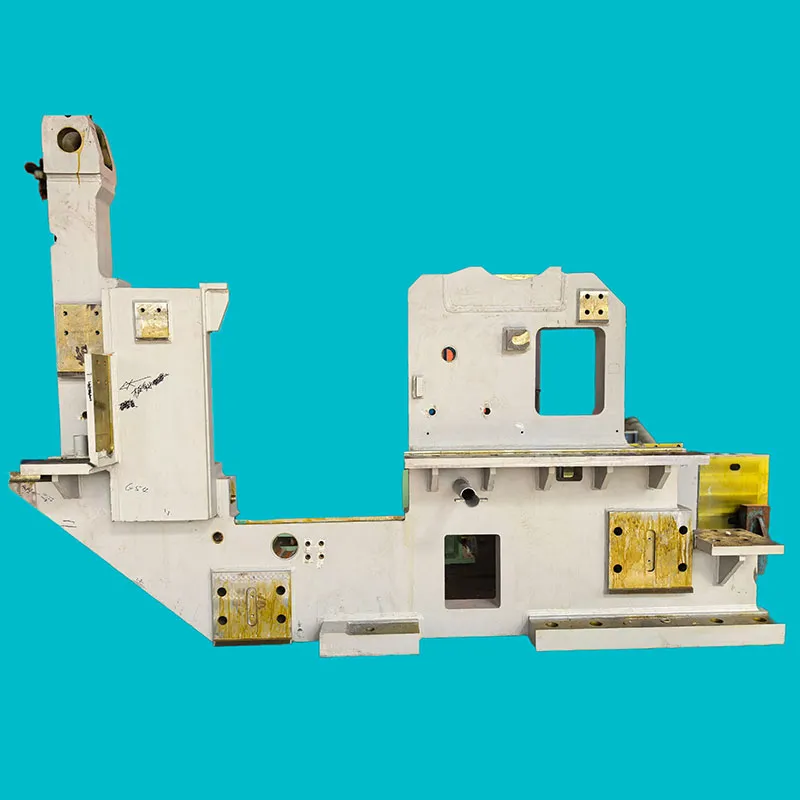

Сейчас многие производители, включая ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, экспериментируют с композитными структурами – когда сердцевина валка из высокопрочного чугуна, а поверхность из легированного белого чугуна. Такое решение позволяет совместить прочность и износостойкость, но технологически сложно в реализации – разные коэффициенты теплового расширения создают проблемы при термообработке.

Лазерная закалка поверхности – перспективное направление. Пробовали на экспериментальном стане – получается поверхностный слой твердостью до 650 HV без деформации валка. Но пока стоимость такой обработки слишком высока для серийного производства.

Цифровые двойники – вот что действительно может изменить подход к эксплуатации. Если на сайте wkjx.ru упоминают про развитие в направлениях аэрокосмической и новой энергетики, то для чугунных валков это означает необходимость создания точных моделей износа. Пока такие системы только разрабатываются, но уже есть первые результаты – погрешность прогноза остаточного ресурса не превышает 12-15%.

В целом, несмотря на появление новых материалов, Чугунный прокатный валок еще долго будет оставаться ключевым элементом прокатного оборудования. Главное – понимать его особенности и не пытаться экономить на качестве. Как показывает практика, такая экономия всегда выходит боком.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция