Цифровое медицинское оборудование

Когда слышишь 'цифровое медицинское оборудование', первое, что приходит в голову — это сияющие экраны и автоматизированные процессы. Но на практике всё часто упирается в простой вопрос: а кто будет это обслуживать, когда сломается датчик давления в аппарате ИВЛ в районной больнице? Вот где начинается настоящая работа.

Разрыв между ожиданиями и реальностью

Помню, как в 2019 году мы поставили партию цифровых мониторов пациента в клинику под Новосибирском. Через месяц получили звонок: 'У вас экран мигает, но данные не выводятся'. Оказалось, медсёстры протирали панель спиртом, который разъел защитное покрытие. Производитель не предусмотрел, что дезинфекцию будут проводить трижды в сутки.

Именно здесь пригодился опыт коллег из ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери — их подход к обработке металлических компонентов для промышленного оборудования оказался адаптируемым к медицинским корпусам. Кстати, их сайт https://www.wkjx.ru стоит изучить не только машиностроителям — там есть раздел про обработку деталей для аэрокосмической отрасли, где требования к чистоте поверхностей сопоставимы с медицинскими.

К чему я это? К тому, что цифровизация — это не про 'включил и работает'. Это про совместимость материалов, условия эксплуатации и — что важно — ремонтопригодность. Наша локальная победа: совместно с инженерами доработали крепления сенсорных панелей для быстрой замены без полной разборки аппарата.

Производственные нюансы, которые не увидишь в спецификациях

Когда ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери анонсировали планы по выходу на рынок медицинского оборудования, многие восприняли это как формальность. А зря — их компетенция в прецизионной обработке металлов как раз критична для томографов. Ведь неточность в 0.01 мм в держателе рентгеновской трубки может привести к артефактам на снимках.

Лично видел, как на заводе тестируют компоненты для прокатного оборудования — там система контроля вибраций оказалась применима к стабилизации излучателей в цифровых рентген-аппаратах. Это тот случай, когда промышленный опыт даёт неожиданные преимущества.

Проблема в другом: медицинские стандарты требуют отдельной сертификации каждого станка. И если для металлургического оборудования допустим люфт в 0.05 мм, то для хирургического инструмента — максимум 0.005 мм. Переход на такие tolerances занял у предприятия около двух лет.

Интеграция — где ломаются самые красивые концепции

В прошлом году участвовал в проекте по оснащению диагностического центра в Екатеринбурге. Закупили немецкое цифровое медицинское оборудование для анализов, но столкнулись с тем, что российские ИТ-системы не воспринимали данные в формате DICOM 3.0 без дополнительных конвертеров.

Пришлось экстренно искать разработчиков, которые могли бы написать промежуточное ПО. Интересно, что аналогичные задачи ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери решали при внедрении ЧПУ на прокатных станах — там тоже была проблема совместимости протоколов разных поколений.

Вывод: цифровизация — это всегда про инфраструктуру. Можно поставить самый современный УЗИ-сканер, но если сетевой кабель проложен рядом с силовым щитком — будут помехи на изображении. Такие нюансы редко учитывают в тендерной документации.

Экономика ремонта против экономики замены

В регионах до сих пор эксплуатируются советские аппараты УЗИ с цифровой модернизацией. Казалось бы, парадокс — но это часто экономически оправдано. Новая система визуализации стоит дешевле целого аппарата, а точности хватает для первичной диагностики.

Здесь опыт ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери в производстве компонентов оказался востребован — они как раз умеют делать штучные детали для устаревшего оборудования. Например, в прошлом квартале изготовили партию держателей датчиков для аппаратов 90-х годов.

Критически важно понимать: не всякое цифровое медицинское оборудование должно быть 'умным'. Иногда достаточно простой оцифровки показаний без AI-аналитики — особенно в ФАПах, где нет специалистов для интерпретации сложных данных.

Перспективы сквозных технологий

Планы ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери по выходу в сегменты новой энергетики и медицинского оборудования — это не диверсификация, а логичное развитие компетенций. Обработка титановых сплавов для аэрокосмической отрасли напрямую связана с производством хирургических имплантов.

Уже сейчас вижу, как их технологии прецизионной резки используются при создании корпусов для инфузионных насосов. Требования к герметичности там сопоставимы с авиационными стандартами.

Но главный вызов — не в технологии, а в кадрах. Специалист, способный настроить фрезерный станок для медицинских компонентов, должен разбираться и в металловедении, и в санитарных нормах. Таких готовят годами.

Что в сухом остатке?

Цифровое медицинское оборудование — это не про гаджеты, а про надёжность. Тот случай, когда промышленная культура производства значит больше, чем количество мегапикселей на экране.

Компании вроде ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери интересны именно как производители 'железа' — там где российский рынок исторически зависит от импорта. Их опыт в металлообработке может стать конкурентным преимуществом при локализации производства томографов.

Пока же главный урок: любое оборудование должно работать в условиях российской действительности — с перепадами напряжения, неидеальной стерилизацией и универсальными медсёстрами. Именно эту проверку многие 'цифровые' решения не проходят.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

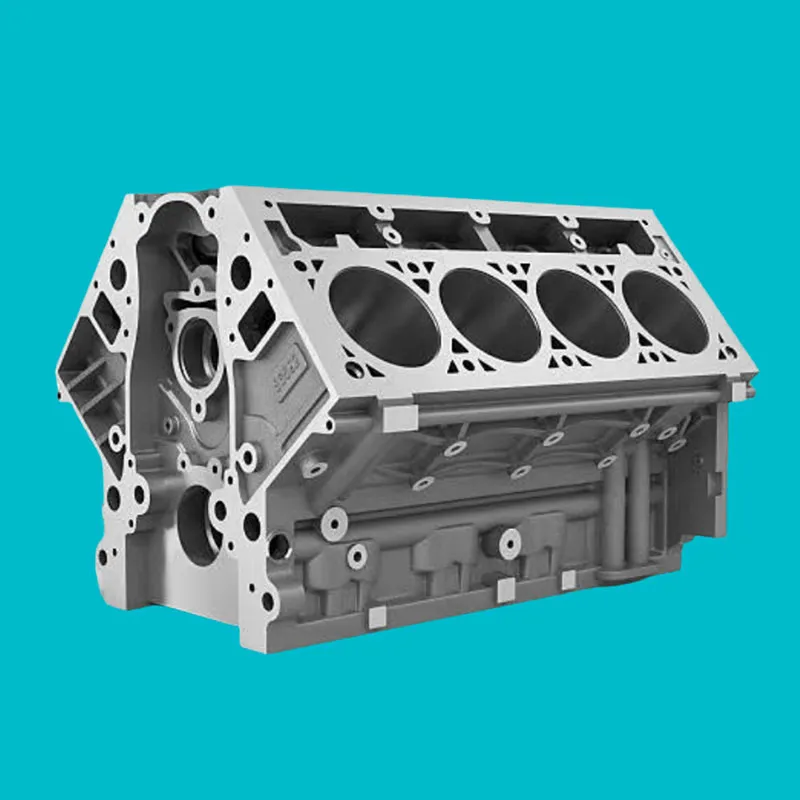

Блок цилиндров

Блок цилиндров -

Опора подшипника опорного валка

Опора подшипника опорного валка -

Опора электродвигателя

Опора электродвигателя -

Круглошлифовальный станок с ЧПУ повышенной точности

Круглошлифовальный станок с ЧПУ повышенной точности -

Картер редуктора

Картер редуктора -

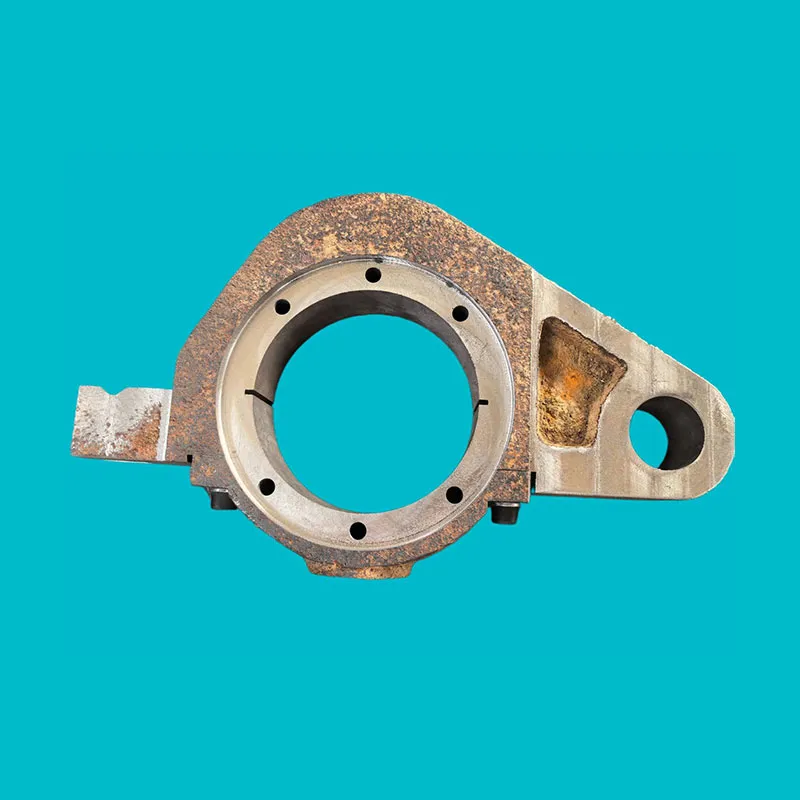

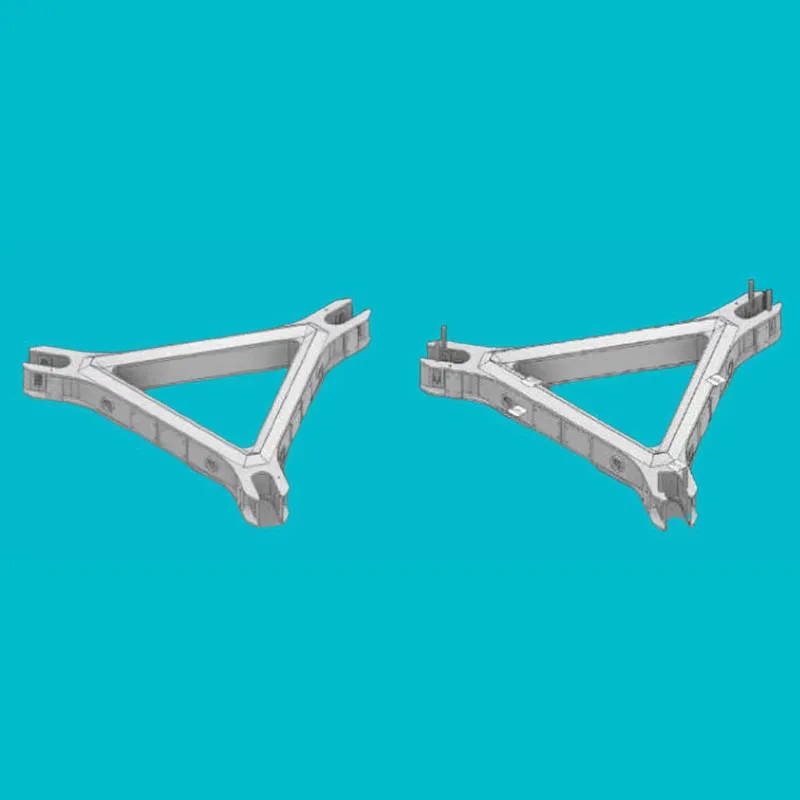

Опорный рычаг

Опорный рычаг -

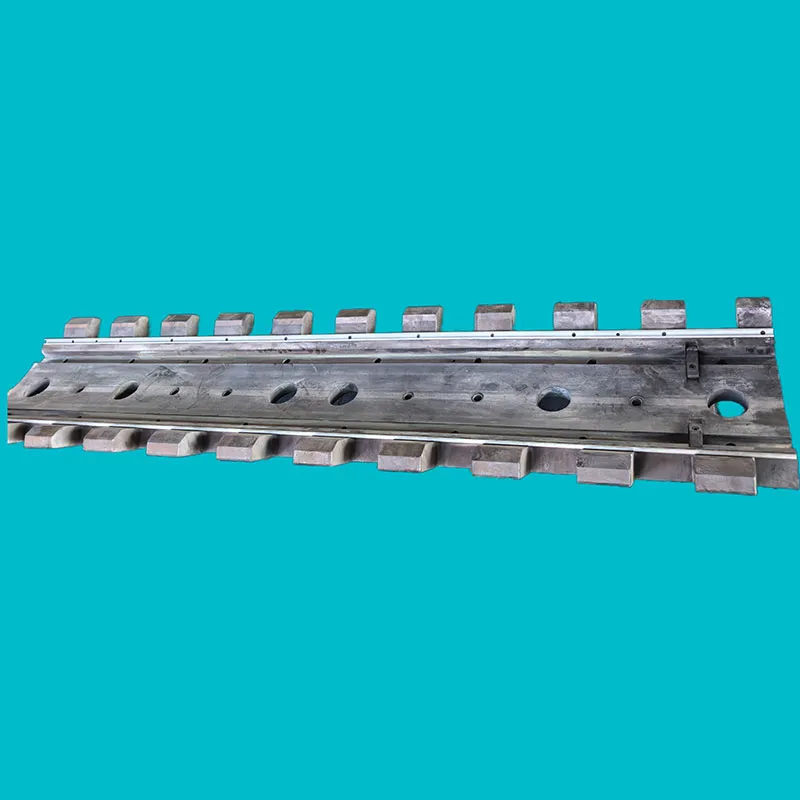

Суппорт ножа прокатного стана

Суппорт ножа прокатного стана -

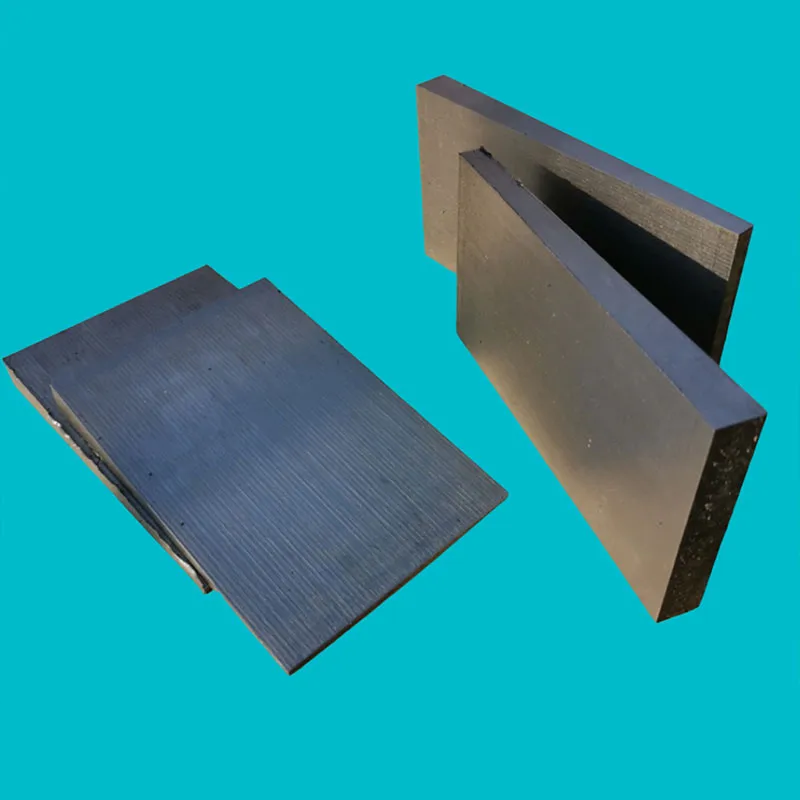

Опорная плита

Опорная плита -

Секторные пластины

Секторные пластины -

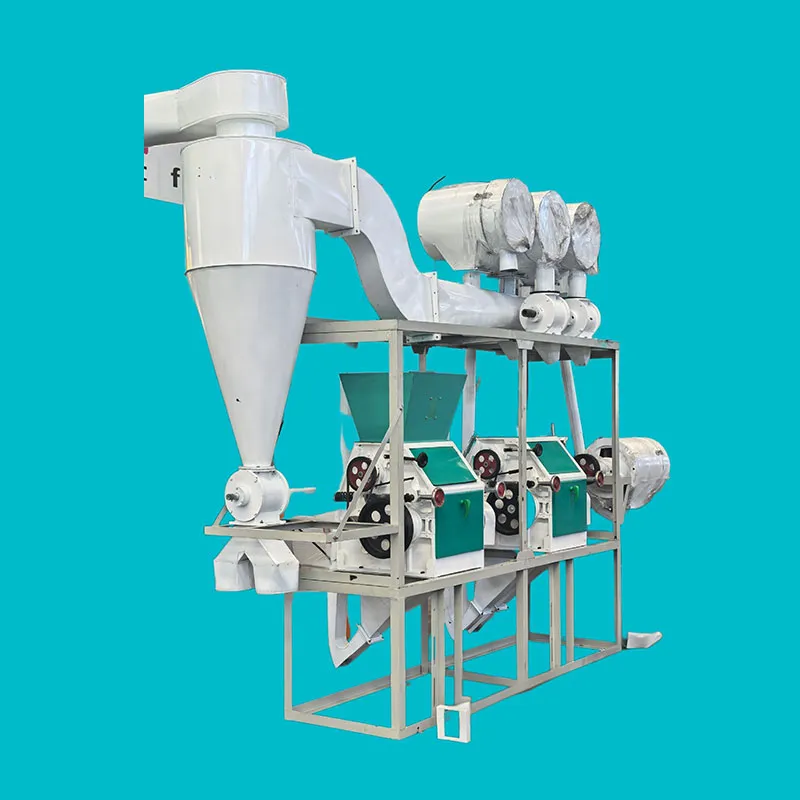

Полностью автоматическая мукомольная мельница с пневматическим управлением

Полностью автоматическая мукомольная мельница с пневматическим управлением -

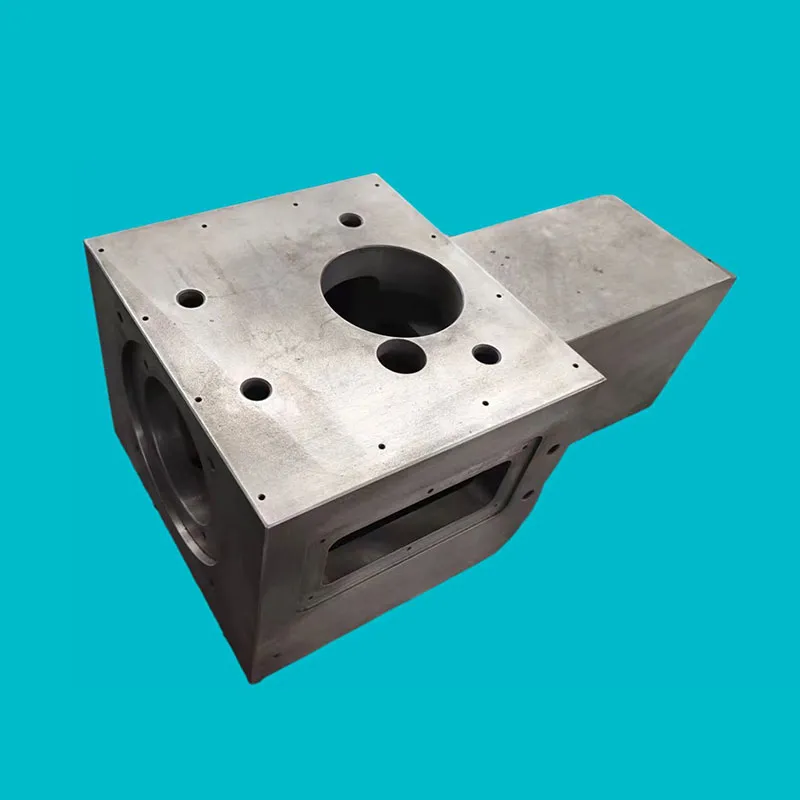

Станина

Станина -

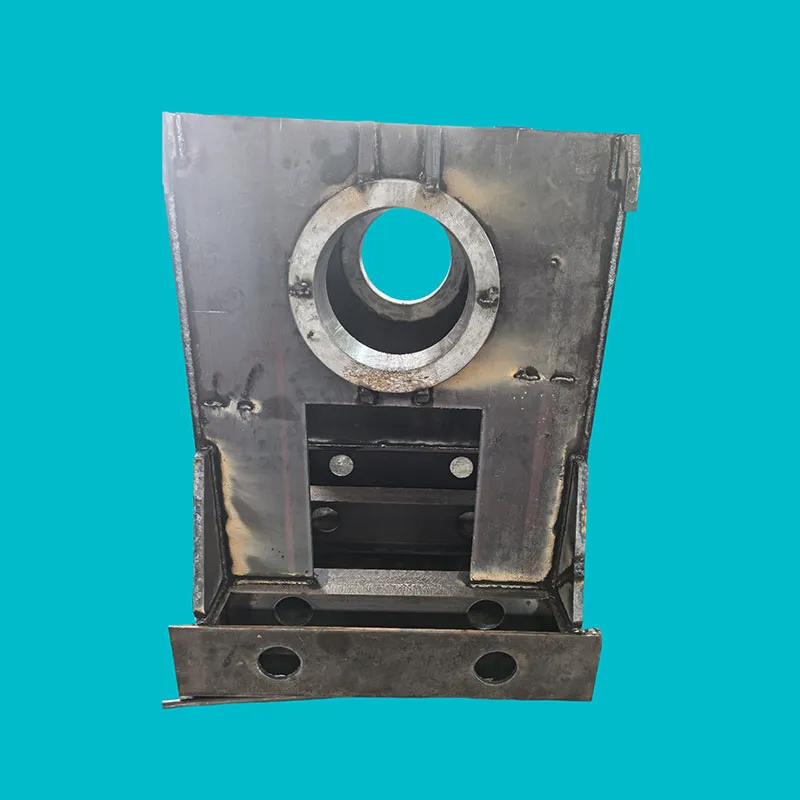

Корпус подшипника

Корпус подшипника

Связанный поиск

Связанный поиск- Гидравлический цилиндр для выпрессовки

- Прецизионные подшипниковые корпуса

- Ручные гидравлические пресс клещи

- Сколько стоит медицинское оборудование

- Рельсовые направляющие для чпу

- Продажа медицинского оборудования без ндс

- Гидравлический пресс на воде

- Ультралайт медицинское оборудование

- 5 ти осевой фрезерный станок с чпу

- Гидравлический цилиндр 20т для прессов