Футеровка чаши

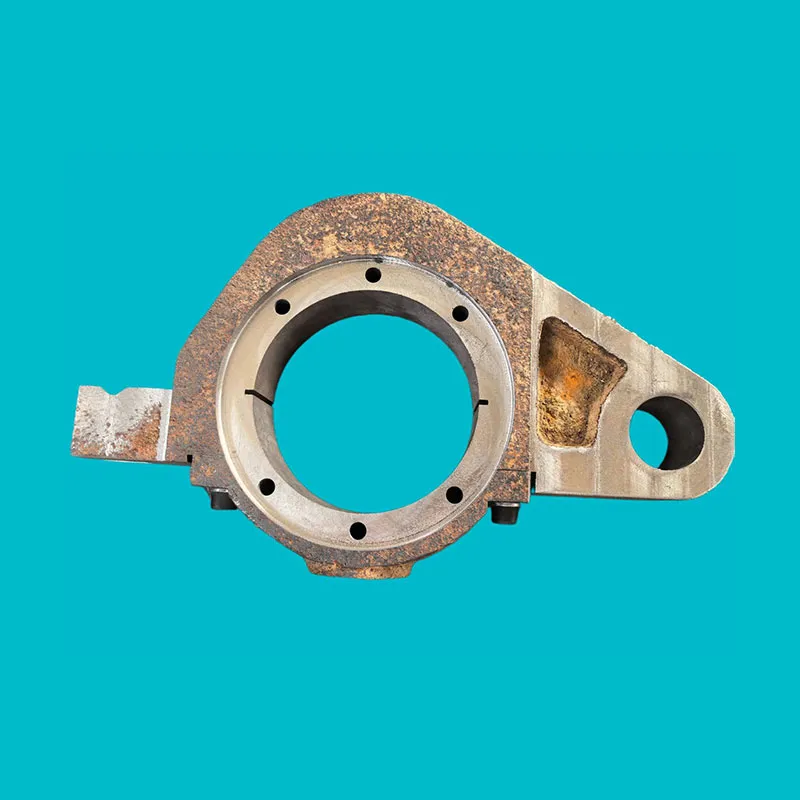

Когда говорят про футеровку чаши, часто представляют просто набор броневых плит. Но те, кто реально сталкивался с заменой на горячей линии, знают — тут каждый миллиметр зазора влияет на ресурс. Вспоминается случай на одном из уральских комбинатов, где неправильно подобранный профиль стыковки привёл к высыпанию шихты уже через две недели. И ведь по чертежам всё сходилось...

Ошибки проектирования, которые дорого обходятся

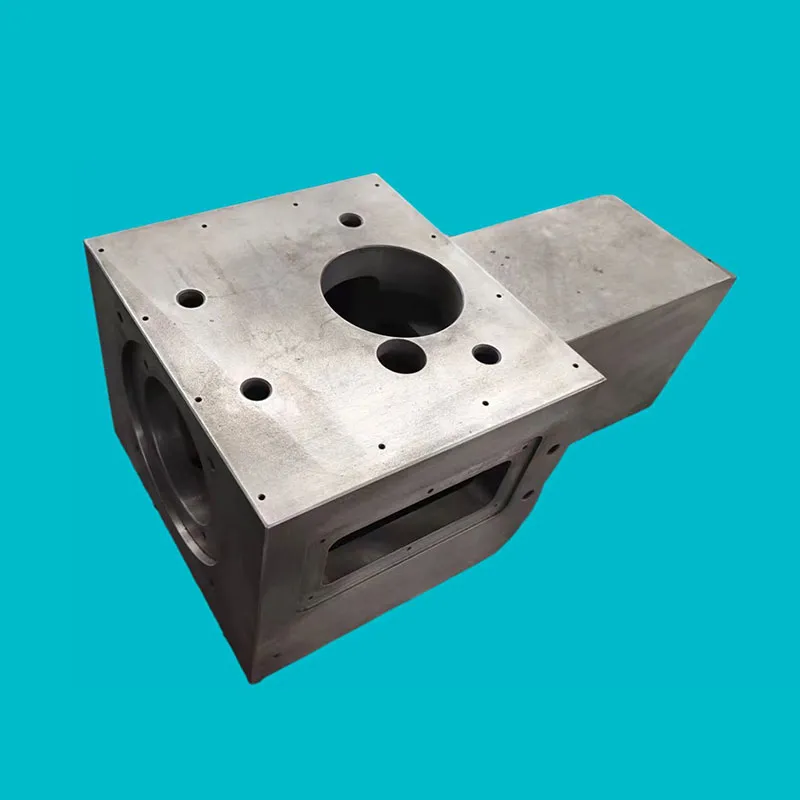

Самый частый промах — расчёт температурных зазоров без учёта реальных режимов работы. Видел, как на агломерационной машине футеровка встала 'колом' после первого же нагрева. Оказалось, проектировщик не учёл продольное расширение чаши при циклических нагрузках. Пришлось резать на месте автогеном, терять сутки.

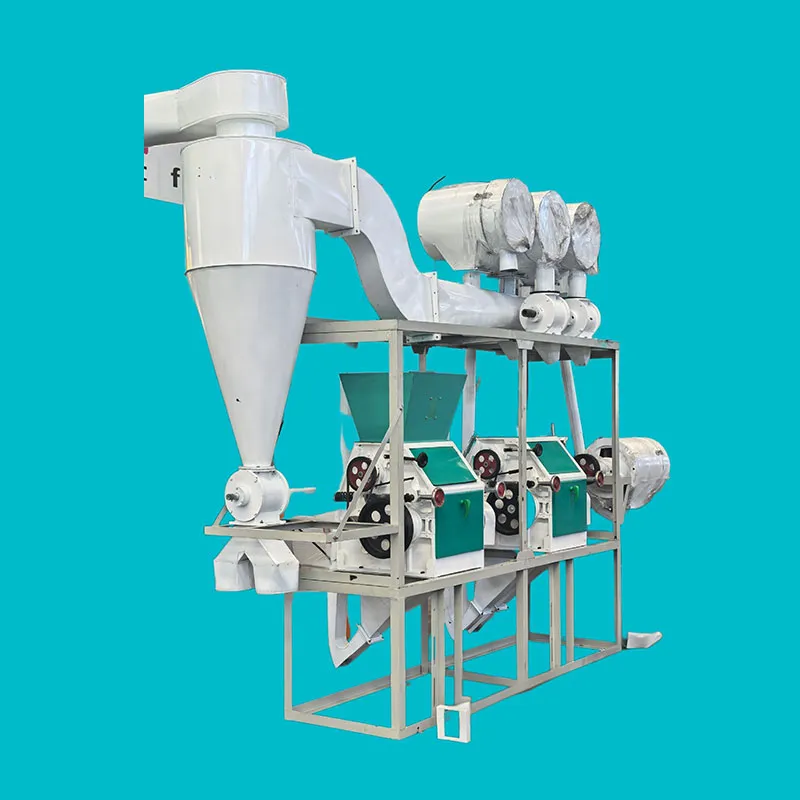

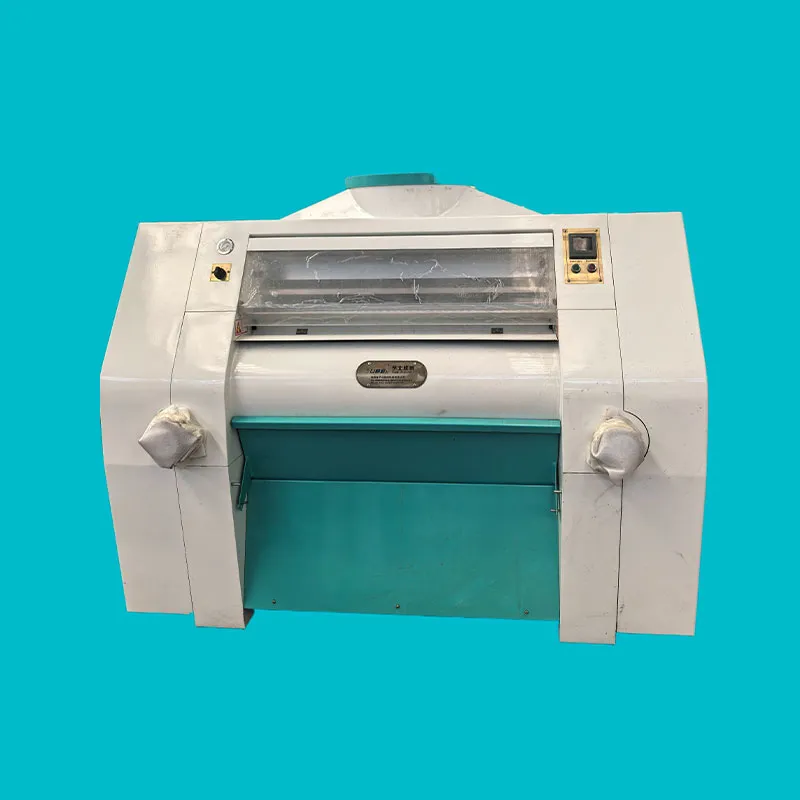

Сейчас некоторые производители, вроде ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, стали делать компьютерное моделирование тепловых полей. На их сайте https://www.wkjx.ru есть кейсы по расчёту напряжений в узлах вращающихся печей. Но живые испытания всё равно никто не отменял — мы всегда оставляем технологические пазы для подгонки.

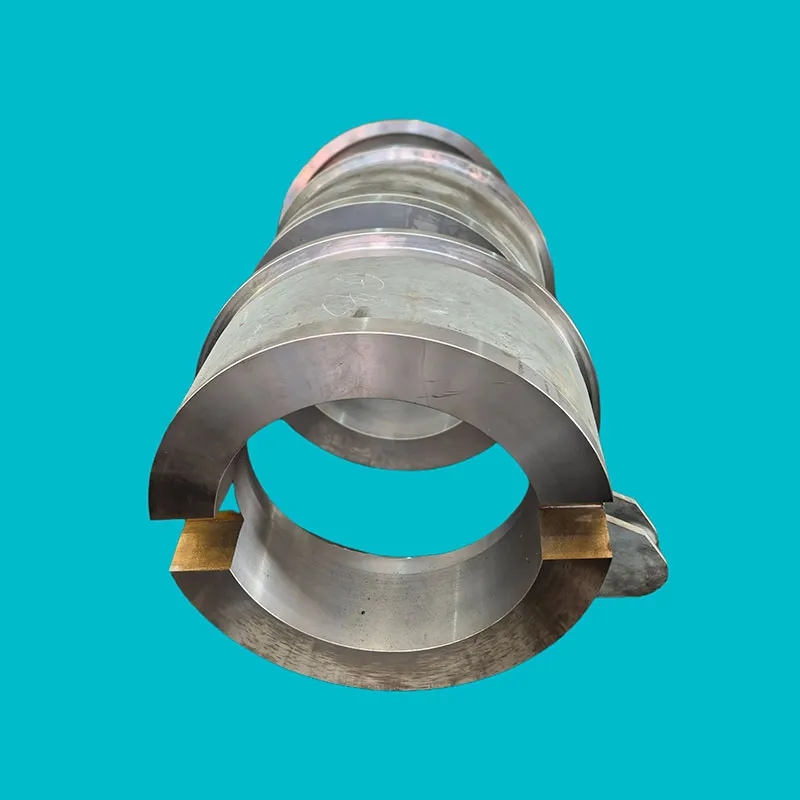

Особенно критично сочленение криволинейных участков. Как-то пришлось переделывать сегментную футеровку для конвертера — заказчик сэкономил на стыковочных пазах. В итоге при тепловом ударе крайние плиты выперло наружу, ремонт остановил линию на 72 часа.

Материалы: между стойкостью и экономикой

С хромомагнезитовыми изделиями сейчас перебор — многие кидаютcя на марку МКР-72, не глядя на условия. В зонах с температурными перепадами до 800°C лучше работает муллитокорунд, хоть и дороже. Проверяли на прокатном стане — после перехода на литые корундовые блоки межремонтный период вырос с 11 до 18 месяцев.

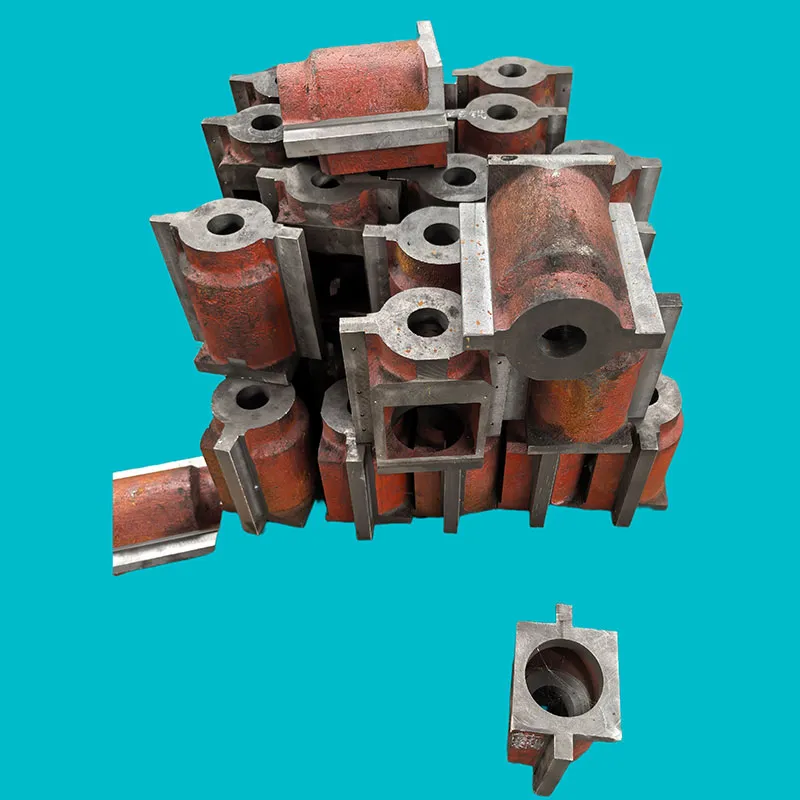

Интересное решение у ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери — они предлагают каскадную схему из разных марок по высоте чаши. Верх идёт с повышенной стойкостью к абразиву, низ — с акцентом на термоциклирование. В их практике обработки металлоконструкций это дало прирост срока службы на 23%.

Но есть нюанс с теплопроводностью — при использовании низкотеплопроводных материалов смещается изотерма конденсации паров. Пришлось как-то перекладывать зону дымохода из-за этого, хотя по паспорту всё соответствовало нормам.

Монтаж: там, где теория бессильна

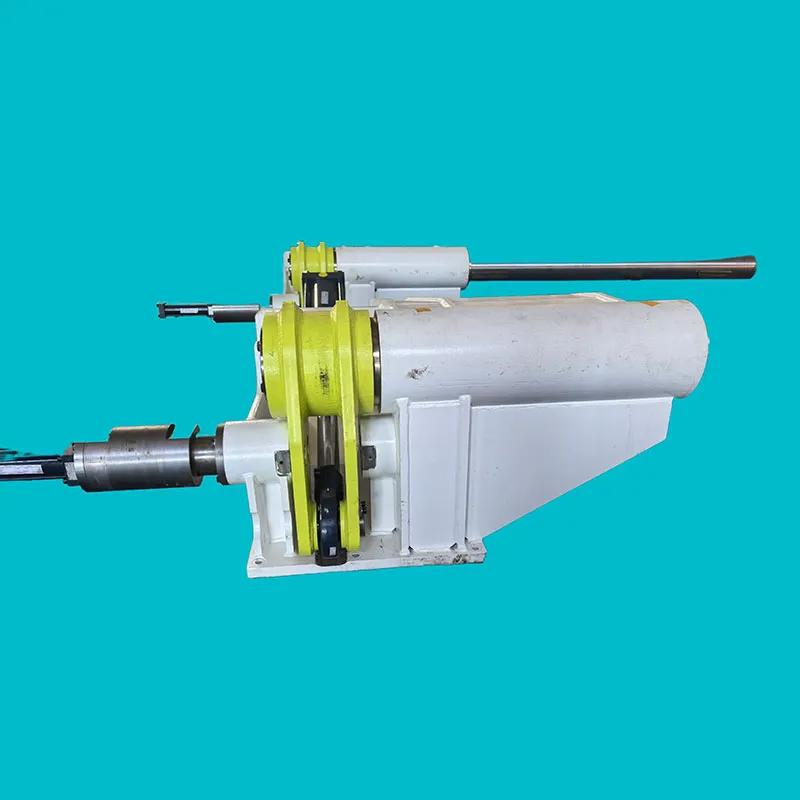

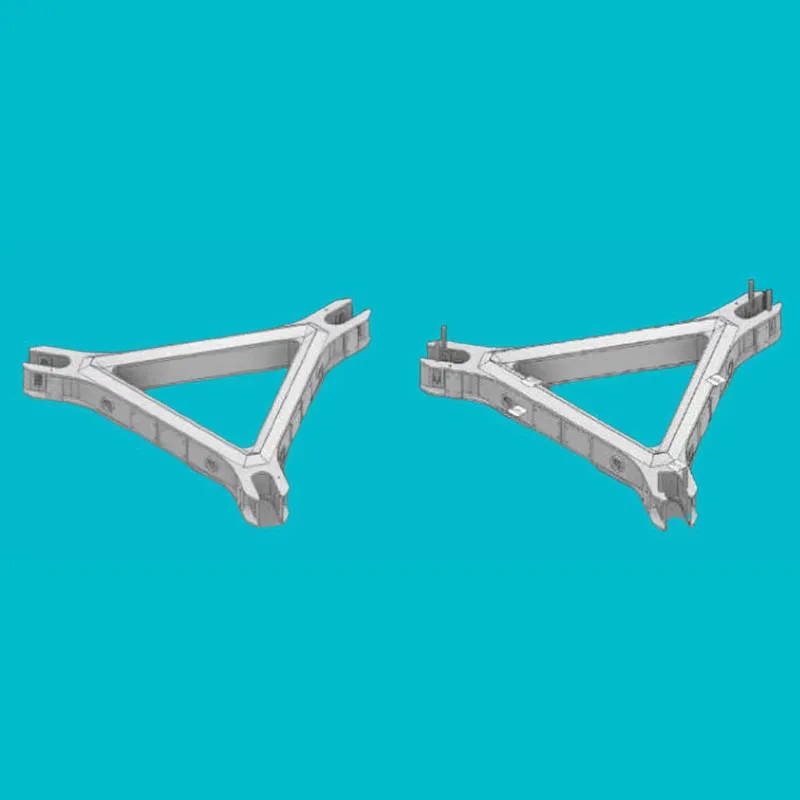

Никакие расчёты не заменят опыт монтажника, который чувствует, как 'садится' кладка. Помню, на алюминиевом заводе пришлось отклоняться от проекта на 15 мм по радиусу — из-за биения опорных роликов. Сделали ступенчатую перевязку швов, ушло три дня на подгонку.

Сейчас многие пытаются внедрить лазерное позиционирование, но в полевых условиях чаще работает старый метод — натянутые струны и щупы. Особенно при сборке сегментов от 5 тонн, где вибрация от оборудования сбивает электронику.

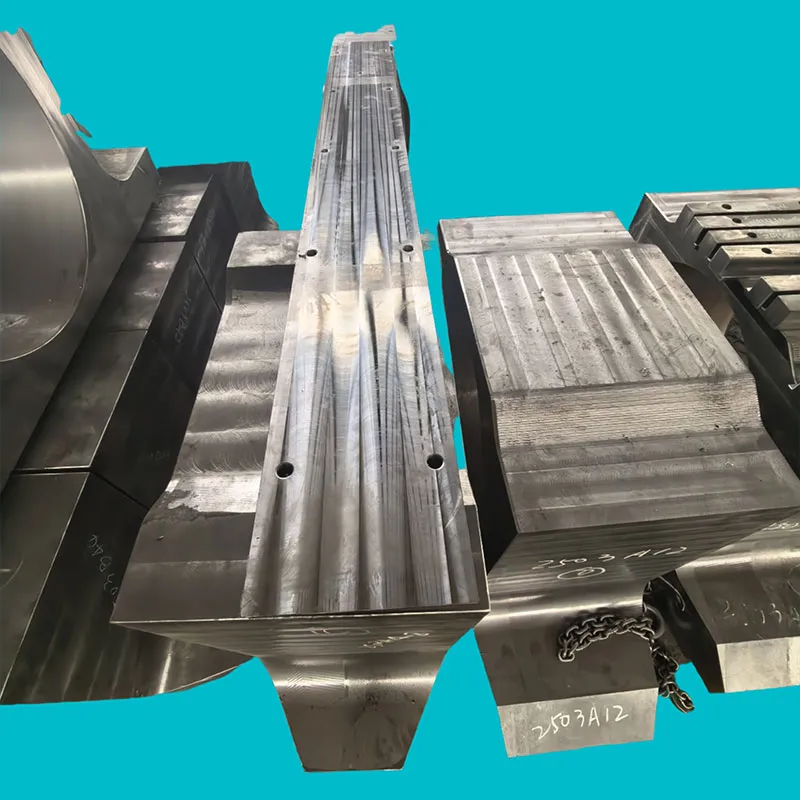

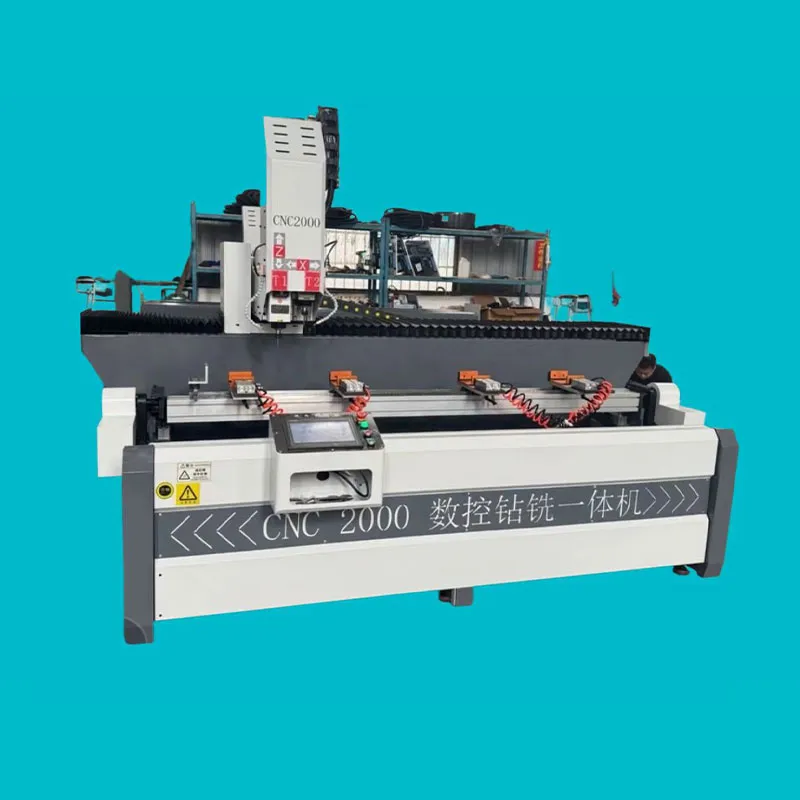

Кстати, в услугах ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери по производству компонентов есть интересный момент — они поставляют блоки с предварительной припиловкой на станках с ЧПУ. Это сокращает время монтажа, но требует идеальной геометрии корпуса. Мы как-то получали партию с допуском ±0,8 мм, пришлось доводить вручную.

Диагностика износа: методы, которые работают

Ультразвуковой контроль хорош для плановых остановок, но в работе чаще выручает старый дедовский способ — простукивание обухом ключа. По изменению звука опытный мастер определяет зоны отслоения с точностью до 10-15 см. Проверяли потом тепловизором — совпадение в 90% случаев.

На печах окомкования применяем метод контрольных меток — сверлим глухие отверстия определённой глубины. Когда метка исчезает, значит износ достиг расчётного предела. Важно только учитывать неравномерность — в зоне загрузки стачивание идёт в 3-4 раза быстрее.

Сейчас пробуем внедрить систему постоянного мониторинга с датчиками давления в теле футеровки. Пока данные противоречивые — в условиях вибрации сенсоры живут не больше двух месяцев. Возможно, стоит посмотреть решения для новых энергетических секторов, где ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери планирует расширяться — там требования к надёжности выше.

Ремонтные решения: от заплат до полной замены

При локальных повреждениях часто пытаются заливать жаростойкие бетоны. Но если основа деформирована, это даёт временный эффект — через 2-3 цикла трещины идут по границе старого и нового материала. Выручает только полная вырубка с подваркой анкеров.

На вращающихся печах иногда применяем торкретирование без остановки агрегата. Рисковано, но при правильной подготовке поверхности держится нормально. Главное — поймать момент, когда износ уже критичный, но геометрия ещё не нарушена.

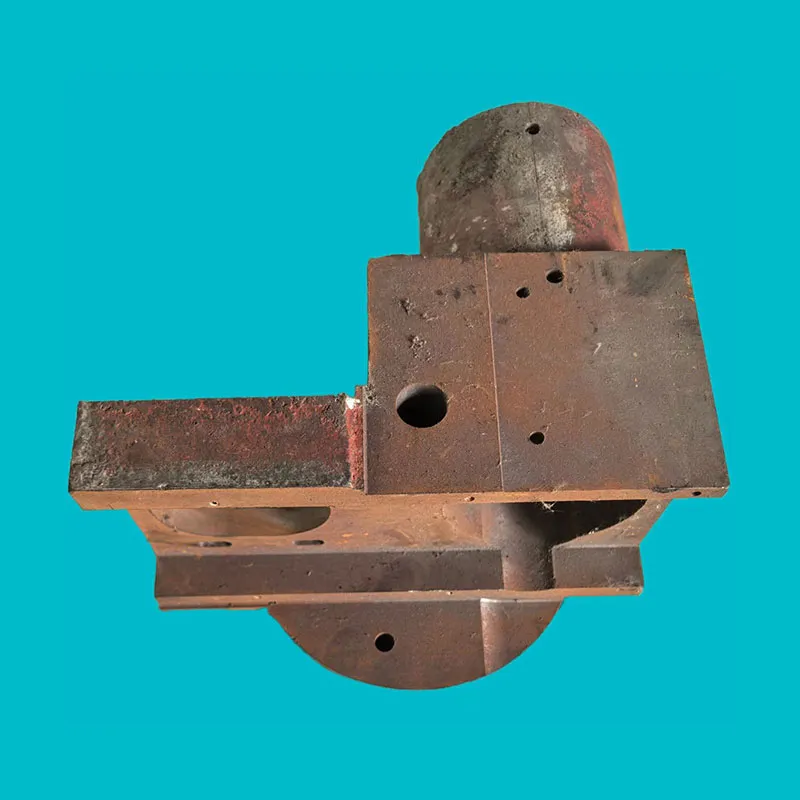

В проектах по нефтяному машиностроению, которые развивает ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, видел интересные наработки по комбинированным системам — когда несущий слой работает на прочность, а контактный на стойкость. В металлургии такой подход пока редок, хотя потенциал очевиден.

Что в итоге определяет успех

Главный урок — универсальных решений для футеровки чаши не существует. Каждый случай требует анализа: режимы работы, химия процесса, возможности монтажа. Часто оптимальное техническое решение проигрывает из-за отсутствия квалифицированных исполнителей на месте.

Сейчас наблюдаем тенденцию к интеллектуализации — внедрение датчиков, прогнозные модели износа. Но базовые принципы остаются: качество поверхности контакта, точность подгонки элементов, учёт реальных, а не паспортных нагрузок.

Компании вроде ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери с их опытом в прецизионных станках и металлоконструкциях понимают это — их подход к обработке деталей как раз строится на учёте рабочих условий. Возможно, следующий прорыв в долговечности футеровок придёт из смежных отраслей, где точность важнее силовых решений.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция