Футеровка стенки

Когда говорят про футеровку стенки, многие сразу представляют ровный слой огнеупора в печи. Но на деле это только верхушка айсберга — важнее то, как этот слой работает под нагрузкой, как он взаимодействует с металлоконструкцией и как меняется со временем. Часто заказчики требуют 'самый прочный материал', не понимая, что без правильной системы креплений и учёта тепловых расширений даже лучший кирпич рассыплется за сезон. Вот об этих нюансах и поговорим.

Ошибки проектирования: почему футеровка 'дышит'

Помню случай на одном из металлургических комбинатов, где после ремонта футеровка стенки начала выпирать в средней части уже через две недели. Сначала грешили на качество шамота — но лаборатория показала соответствие ГОСТ. Потом стали смотреть крепёж: оказалось, проектировщики заложили анкера только по верхнему и нижнему контуру, а в центре положились на 'самоупор' кладки. При тепловом расширении средняя часть пошла волной — пришлось останавливать агрегат и переделывать всю систему анкеровки. Вывод простой: футеровка стенки — это не просто кирпич, это расчётная система, где каждый элемент работает на сжатие, растяжение или сдвиг.

Кстати, про шамот. Часто его выбирают по принципу 'чем выше температура применения, тем лучше'. Но для зоны с перепадами температур до 800°C иногда выгоднее использовать плотный диатомит — он и тепло держит, и весит меньше, и дешевле. Правда, с механической стойкостью есть вопросы... В общем, универсальных решений нет, каждый раз нужно считать экономику ремонта.

Особенно проблемно бывает в зонах термоудара — например, где подаётся охлаждённая шихта или где есть прямые газовые потоки. Там классическая кладка живёт недолго, приходится комбинировать: основной слой из шамота, а рабочий — из высокоглинозёмистого кирпича. Но и это не панацея — если не сделать правильные температурные швы, вся конструкция пойдёт трещинами при первом же нагреве.

Практика монтажа: тонкости, которые не пишут в инструкциях

Сейчас много говорят про механизированную укладку футеровки, но на сложных участках без ручной работы всё равно не обойтись. Например, при облицовке поворотных труб — там геометрия такая, что робот не развернётся. Мы в таких случаях всегда держим бригаду, которая специализируется именно на криволинейных поверхностях. Они знают, как подрезать кирпич без сколов, как уплотнить шов именно в нужном месте... Это уже не монтаж, а искусство.

Кстати, про швы. По нормативам толщина шва должна быть 2-3 мм, но на практике при температуре выше 1200°C даже самый жаропрочный раствор даёт усадку. Поэтому опытные печники сознательно идут на нарушение — делают швы 1.5-2 мм, но с добавлением пластификатора. Да, это не по ГОСТу, зато кладка не 'проседает' после первых циклов нагрева. Контролирующие органы, конечно, ворчат, но когда видят результаты эксплуатации — закрывают глаза.

Ещё один момент — подготовка поверхности. Перед укладкой новой футеровки старую обязательно нужно зачистить до металла, причём не щёткой, а пескоструем. И сразу грунтовать — иначе конденсат, который неизбежно образуется при сушке, запустит коррозию основания. Однажды пришлось переделывать футеровку стенки именно из-за этого: через полгода эксплуатации анкера начали 'отходить' от корпуса вместе с кирпичом. При разборке увидели — под кладкой ржавчина, хотя визуально перед монтажом всё казалось чистым.

Материалы: что действительно работает в российских условиях

С импортными материалами для футеровки сейчас проблемы — то логистика, то санкции. Приходится переходить на отечественные аналоги, и тут есть интересные наблюдения. Например, базальтовые волокна вместо керамических модулей в качестве теплоизоляции — сначала сомневались, но на испытаниях показали себя не хуже, а в некоторых позициях даже лучше по стойкости к вибрации.

Но с огнеупорными бетонами ситуация сложнее. Наши производители до сих пор не могут стабильно выпускать составы с точным содержанием Al2O3. Партия к партии разброс бывает до 15% — для ответственных объектов это неприемлемо. Поэтому для футеровки стенки в зонах с температурой выше 1400°C пока приходится использовать проверенный муллитокорунд, хоть он и дороже.

Кстати, про экономию. Часто заказчики требуют использовать б/у кирпич из разобранных футеровок — мол, он уже 'обожжённый' и даст меньшую усадку. Это опасное заблуждение! После термического старения в материале происходят необратимые изменения структуры, и предсказать его поведение в новых условиях невозможно. Лучше взять новый, но более дешёвый материал — тот же шамотный кирпич марки ШБ вместо ШУС — чем рисковать с 'восстановленным' кирпичом.

Специфика для оборудования разных типов

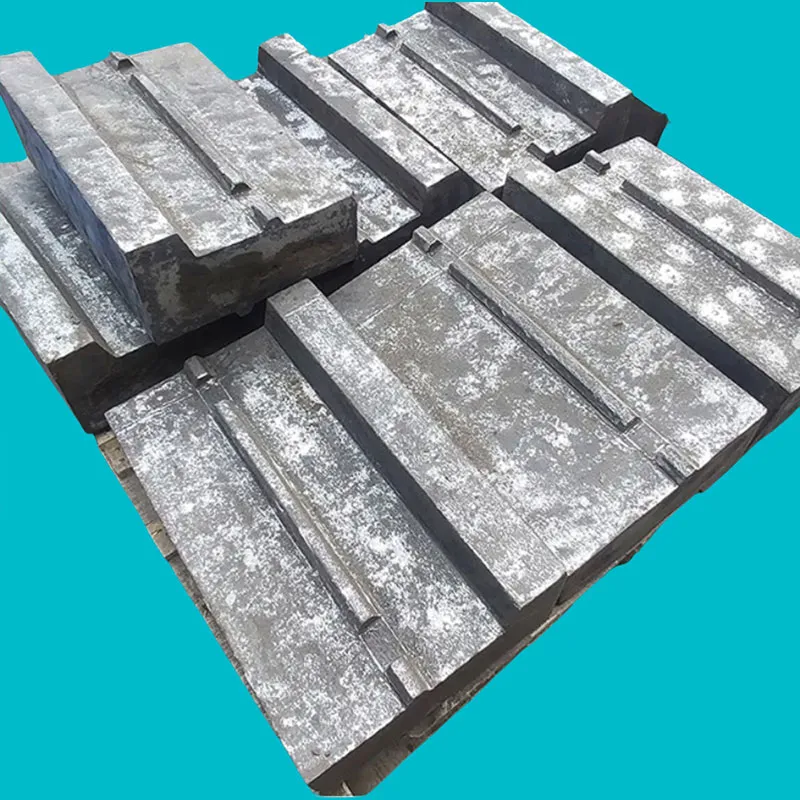

В прокатных станах футеровка стенки работает в особых условиях — кроме температуры, есть ещё вибрация и ударные нагрузки. Тут классическая кладка на растворе не подходит, нужно применять сборные армированные панели. Мы как-то пробовали делать такие панели самостоятельно — сваривали каркас, заливали огнеупорным бетоном... Но без специального оборудования не получилось добиться равномерной плотности. Пришлось обращаться к специализированным производителям — например, ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери (https://www.wkjx.ru) делает хорошие прецизионные панели для прокатного оборудования. Кстати, их подход к обработке металлоконструкций очень правильный — все элементы проходят контроль геометрии, что критично для плотного прилегания футеровки.

Для сушильных барабанов в зернопереработке требования другие — там нет высоких температур, зато есть абразивный износ. Тут футеровка стенки выполняется из износостойких сталей, причём важно правильно рассчитать толщину — слишком тонкая быстро протрётся, слишком толстая утяжелит конструкцию и увеличит энергопотребление. Обычно идём по пути компромисса: основная стенка из стали 10-12 мм, а в зонах интенсивного износа (у загрузочной горловины) устанавливаем сменные накладки толщиной 20-25 мм.

Интересный опыт был с футеровкой для нового энергетического оборудования — пиролизных реакторов. Там температура нестабильная, плюс химически агрессивная среда. Пришлось комбинировать три слоя: несущий слой из лёгкого бетона, промежуточный из керамического волокна и рабочий из карбида кремния. Самое сложное было подобрать крепёж, который бы не корродировал в серосодержащей атмосфере — остановились на никелевых сплавах, хоть и вышло дороговато.

Контроль качества: что нужно проверять на каждом объекте

Часто недооценивают контроль температуры сушки футеровки — а это основа долговечности. Нужно поднимать температуру не более чем на 20°C в час до 600°C, потом можно быстрее. Если переборщить — в толще кладки образуются паровые карманы, которые при резком нагреве просто разорвут материал. Видел такие 'вздутия' на футеровке стенки термической печи — пришлось вырезать целые участки и перекладывать.

Ещё один важный момент — проверка плотности кладки. Делаем её старым дедовским способом: простукиваем поверхность молотком и на слух определяем пустоты. Конечно, есть ультразвуковые дефектоскопы, но они часто 'не видят' мелкие расслоения, которые как раз и становятся очагами разрушения. А опытный мастер по звуку определит даже миллиметровый зазор.

После пуска оборудования тоже нельзя расслабляться — первые две недели нужно ежедневно замерять температуру поверхности футеровки в контрольных точках. Если где-то появляется 'горячее пятно' — значит, началось локальное разрушение, и нужно готовиться к точечному ремонту. Кстати, именно для таких ремонтов хорошо иметь небольшой запас огнеупорной массы для заделки трещин — лучше той же марки, что и основная футеровка.

Перспективы развития: куда движется отрасль

Сейчас активно развивается направление мониторинга футеровки в реальном времени — устанавливают датчики температуры прямо в толще кладки, следят за деформациями... Технология перспективная, но пока дорогая и не всегда надёжная. Датчики выходят из строя при температурах выше 1300°C, а беспроводная связь в металлическом корпусе работает неустойчиво.

Из материалов будущего стоит отметить композиты на основе оксида циркония — у них уникальная стойкость к термоудару. Но цена пока запредельная, да и технология монтажа сложная — нужны специальные клеевые составы. Думаю, лет через пять, когда появятся российские производители, такие материалы станут более доступными.

Кстати, ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери в своей программе развития как раз заявляет о планах выхода на рынки новой энергетики и аэрокосмической отрасли — это как раз те сферы, где требуются продвинутые решения для футеровки. Если они смогут адаптировать свои технологии прецизионной обработки для создания сложных контуров футеровочных элементов — это будет серьёзный прорыв. Особенно для оборудования с переменной геометрией, где стандартные кирпичи не подходят.

В целом, футеровка стенки — это та область, где теория без практики мёртва. Можно сколько угодно читать нормативы и каталоги материалов, но без понимания того, как ведёт себя кладка в реальных условиях, хороший результат маловероятен. Главное — не бояться экспериментировать (в разумных пределах), вести подробные журналы наблюдений и перенимать опыт старых мастеров — их 'секреты' часто оказываются ценнее любых инструкций.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

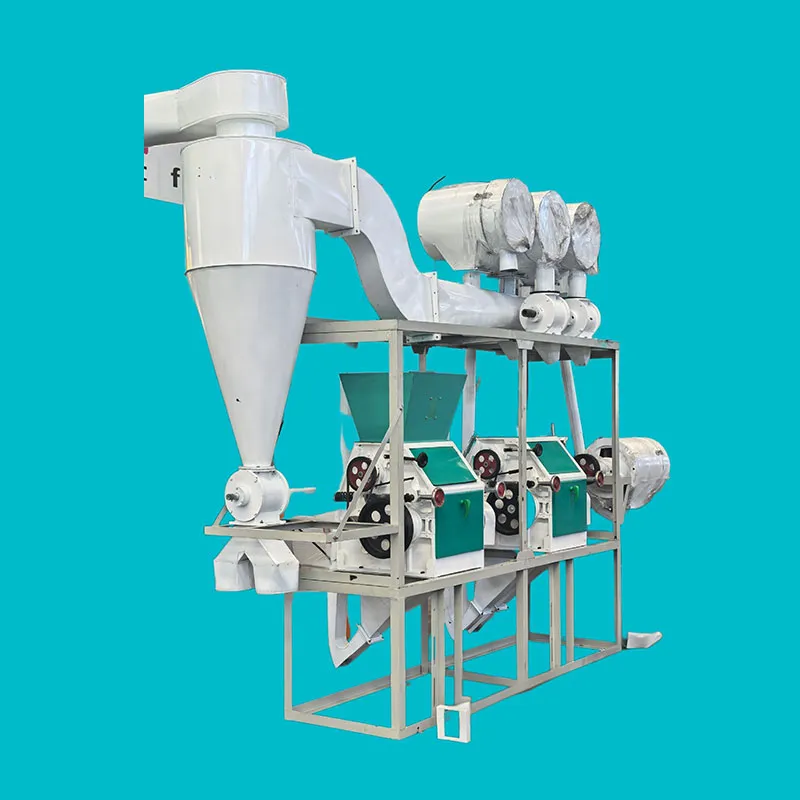

Полностью автоматическая мукомольная мельница с пневматическим управлением

Полностью автоматическая мукомольная мельница с пневматическим управлением -

Ползун

Ползун -

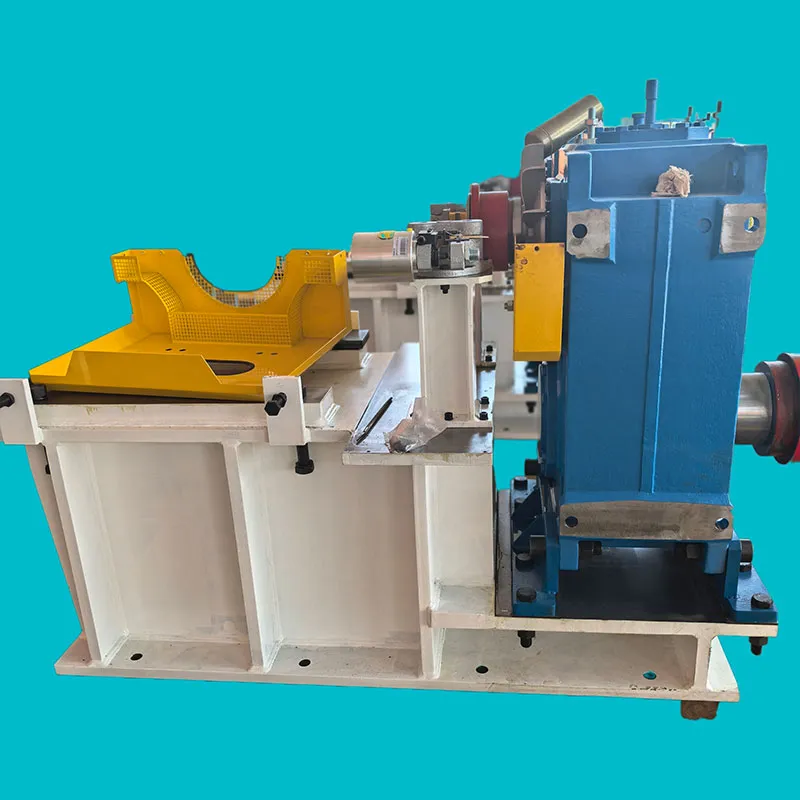

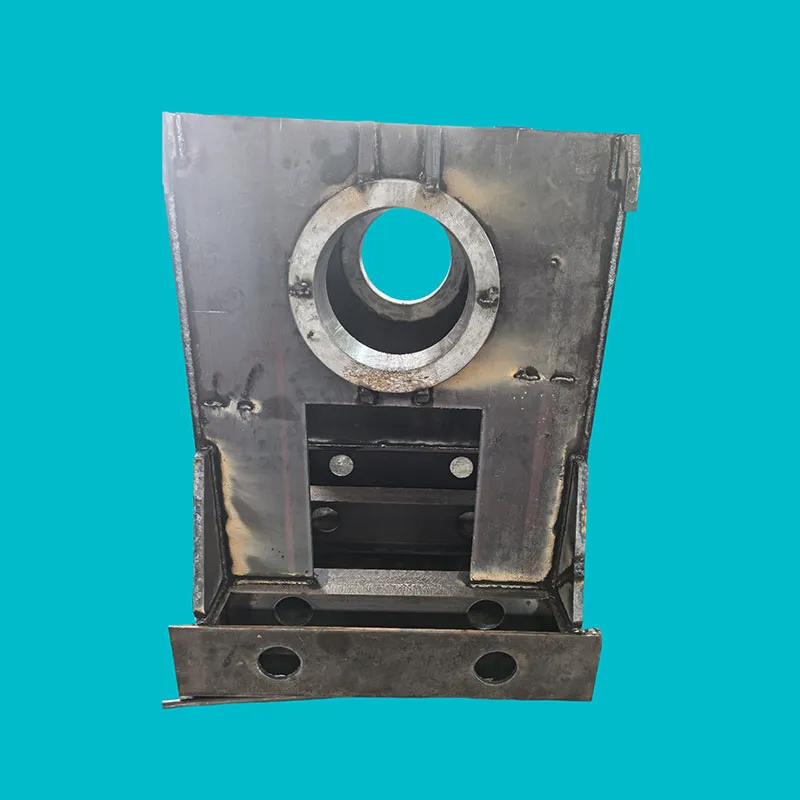

Станина клети прокатного стана

Станина клети прокатного стана -

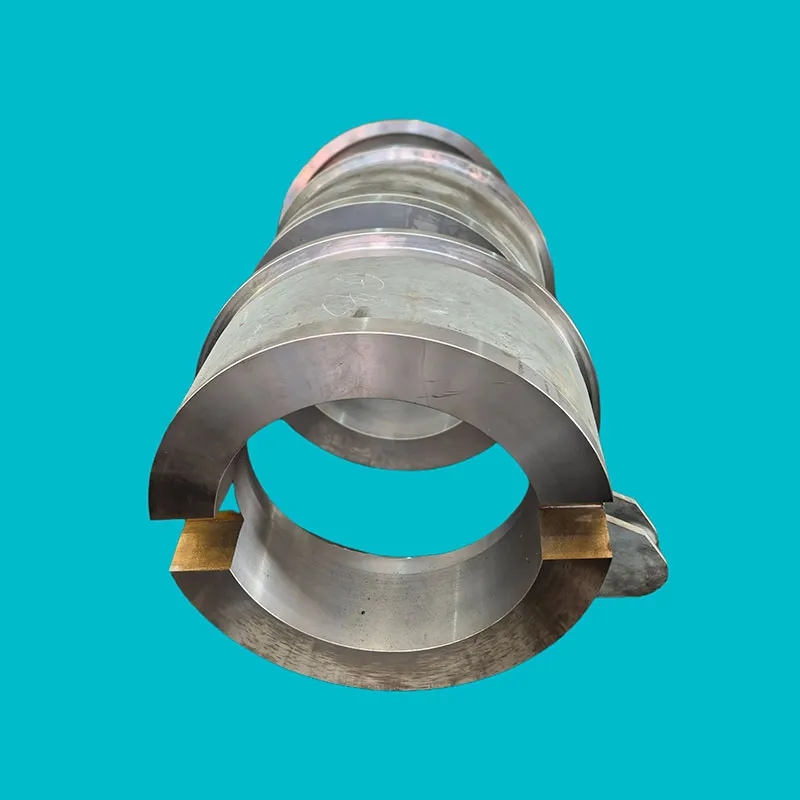

Удерживающее кольцо

Удерживающее кольцо -

Гайкодержатель

Гайкодержатель -

Турборедуктор

Турборедуктор -

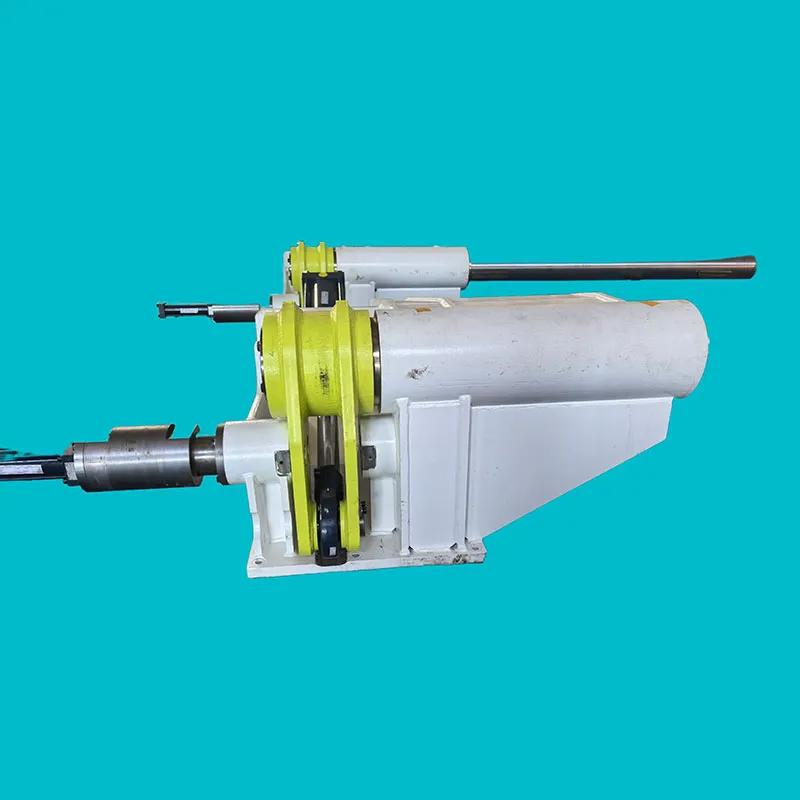

Коробка валков

Коробка валков -

Промышленная приводная рама

Промышленная приводная рама -

Плоскошлифовальный станок с ЧПУ повышенной точности

Плоскошлифовальный станок с ЧПУ повышенной точности -

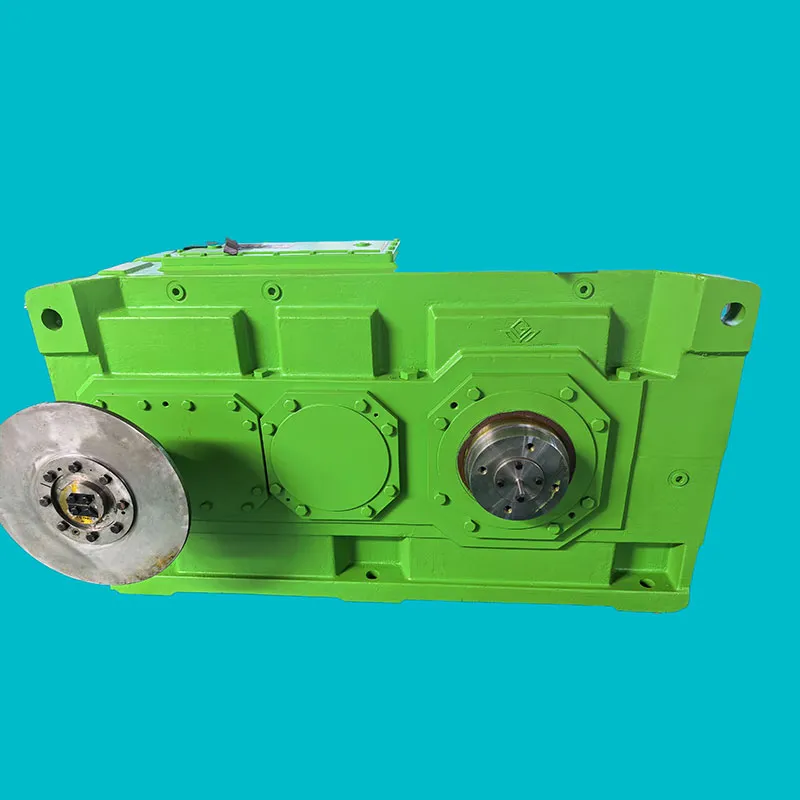

Редуктор

Редуктор -

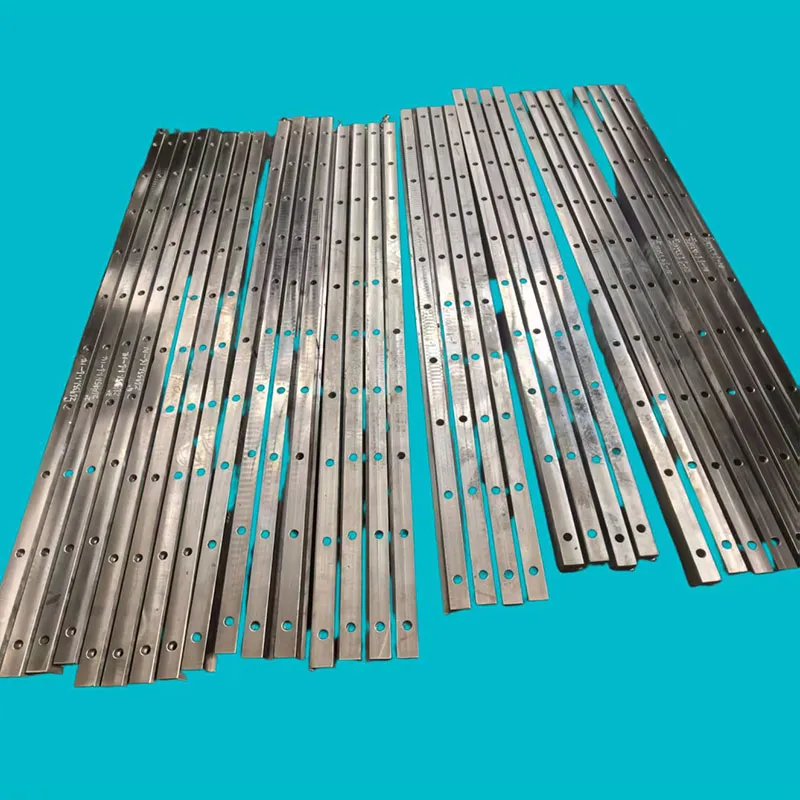

Суппорт ножа прокатного стана

Суппорт ножа прокатного стана -

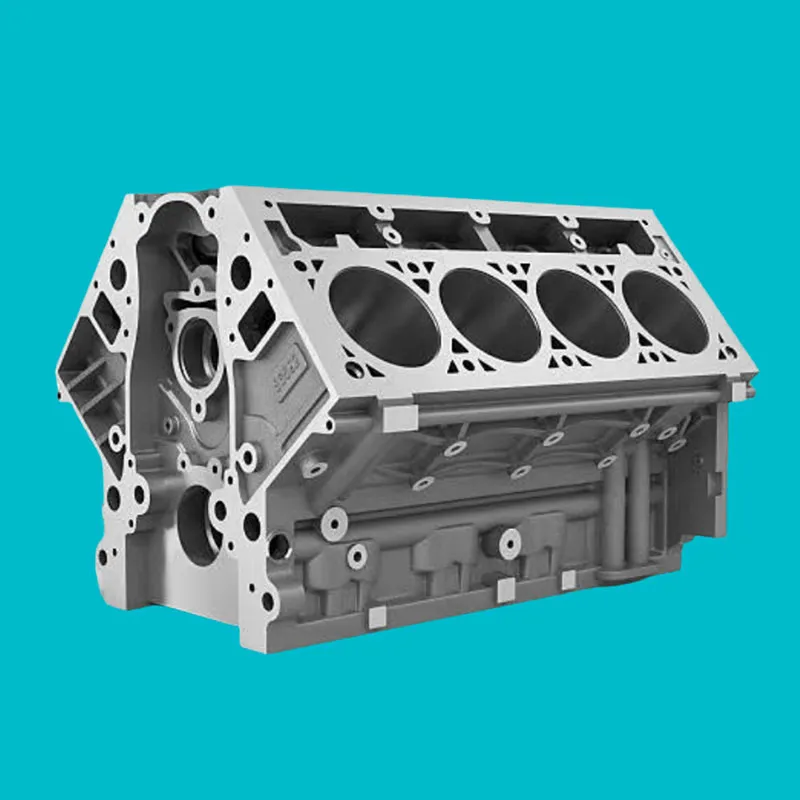

Блок цилиндров

Блок цилиндров

Связанный поиск

Связанный поиск- Какой фрезерный станок с чпу выбрать

- Широкоформатный фрезерный станок с чпу

- Экспорт медицинского оборудования

- Медицинское оборудование для физиотерапии

- Покупаем медицинское оборудование

- Клинья суппортов станка

- Купить опорный рычаг

- Алюминиевая линейная направляющая

- Гидравлический пресс бу для гаража

- Медицинское оборудование хирургическое