Футеровка сосуда

Когда говорят про футеровку, многие сразу представляют себе просто 'обкладку' сосуда — но на деле это целая система расчётов, где каждый миллиметр зазора и тип крепления влияет на срок службы. Вот, к примеру, в прошлом месяце пересматривали проект для химического реактора — заказчик настаивал на увеличении толщины слоя, а мы знаем, что при вибрационных нагрузках это только усилит трещины. Пришлось доказывать, что дело не в 'больше — значит надёжнее', а в согласованности материалов с рабочими циклами.

Основные ошибки при проектировании футеровки

Часто сталкиваюсь с тем, что инженеры берут стандартные таблицы по термостойкости, но не учитывают перепады давления. Был случай на заводе в Подмосковье — поставили огнеупор с расчётом на 1300°C, а через полгода пошли сколы. Разобрались — оказалось, термоциклирование было с резким охлаждением, а не плавным, как в техкарте. Материал не успевал компенсировать напряжения.

Ещё один момент — экономия на анкерных системах. Видел, как пытались заменить штатные керамические анкера на обычные стальные с покрытием — да, вышло дешевле на 20%, но через три месяца началась коррозия в зоне контакта, и вся футеровка пошла 'волной'. Пришлось останавливать печь и перекладывать заново.

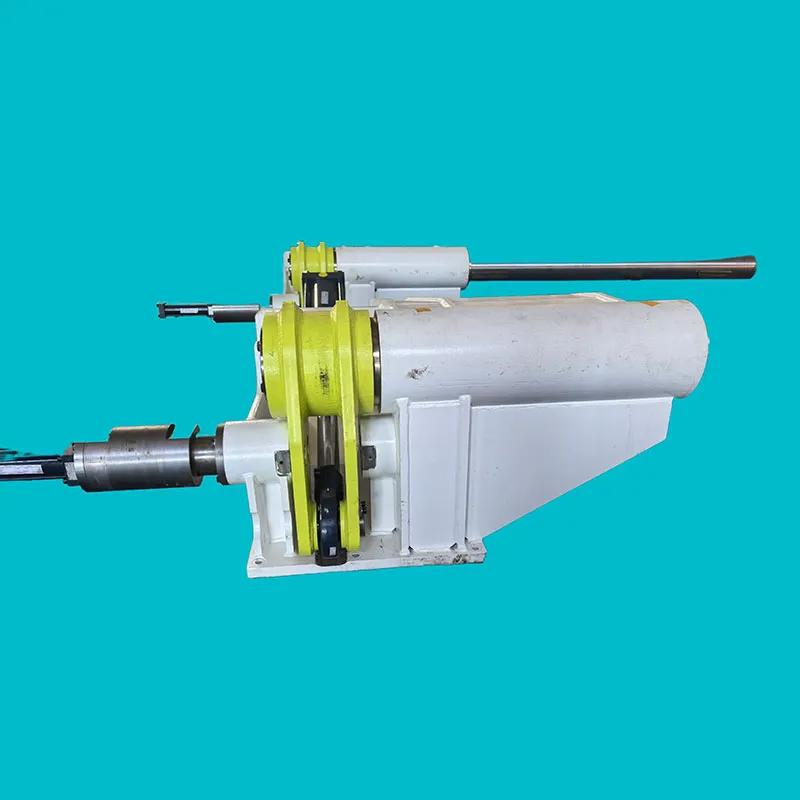

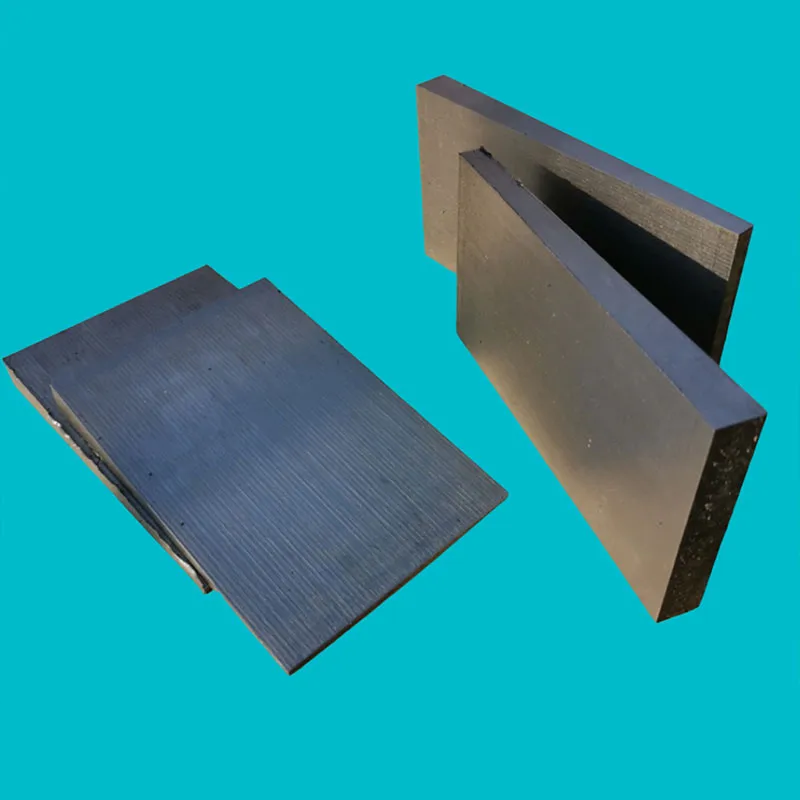

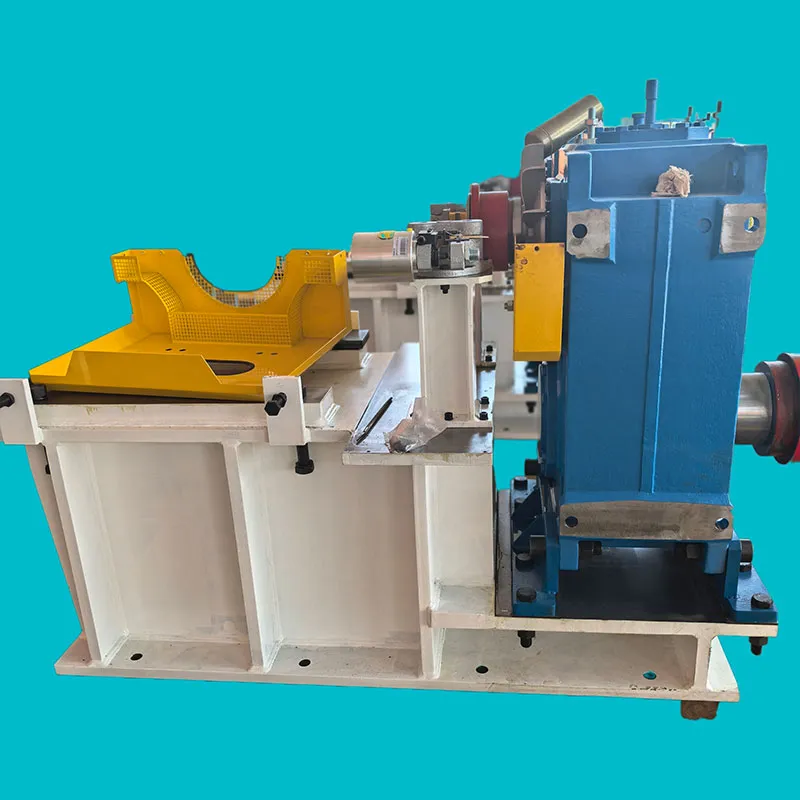

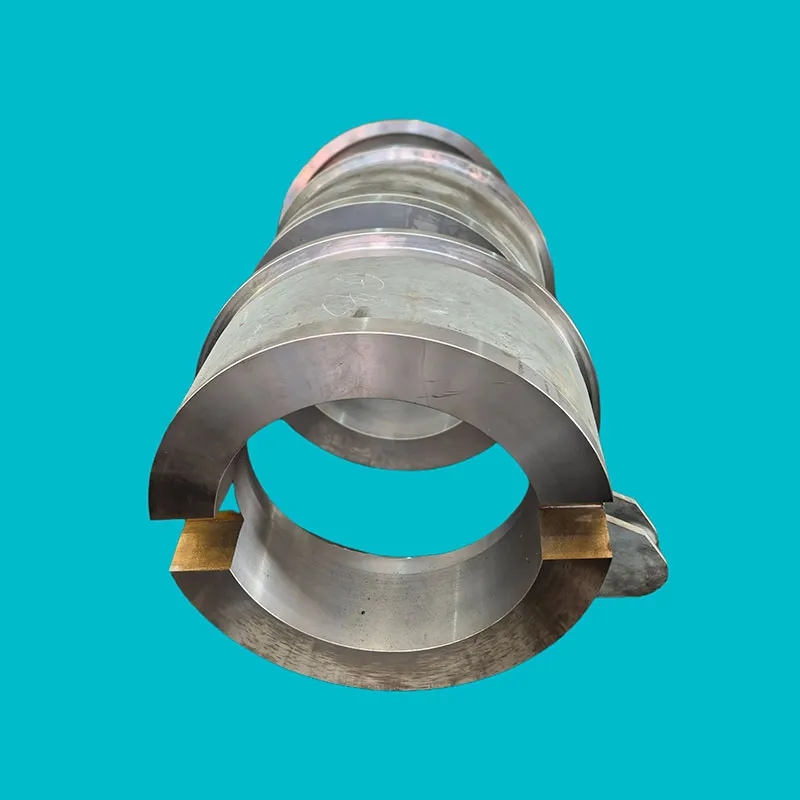

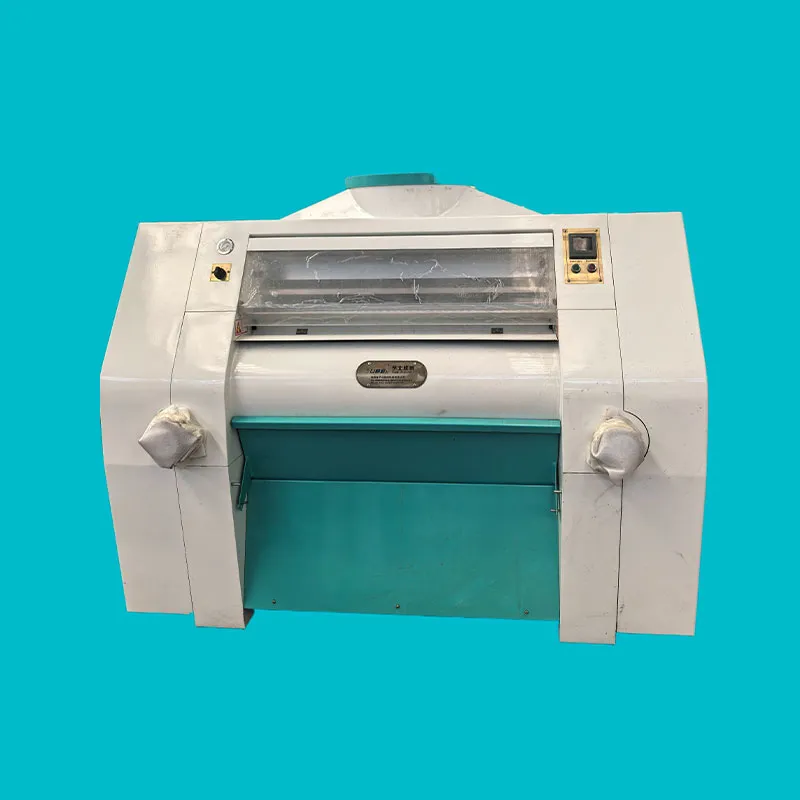

Кстати, сейчас многие обращаются к комбинированным решениям — например, в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери для прокатного оборудования используют слоистые структуры: основной термостойкий слой + демпфирующая прослойка. Это особенно важно для аппаратов с ударными нагрузками, тех же мельниц или смесителей.

Критерии выбора материалов

Если говорить про химические сосуды — тут всегда палка о двух концах. С одной стороны, нужна стойкость к агрессивным средам, с другой — механическая прочность. Например, для кислотных ёмкостей часто берут высокоглинозёмные массы, но если есть абразивные частицы — уже нужны карбидкремниевые добавки. Помню, на одном из объектов в Татарстане как раз просчитались — взяли чистый корунд, а там была взвесь твёрдых частиц, и за год стёрлось 40 мм.

Сейчас часто смотрю в сторону композитов — те же Mullite-ZrO2 системы. Они дороже, но для аппаратов с частыми термоциклами — практически безальтернативны. Кстати, в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери для металлургических печей как раз используют подобные разработки — особенно для зон с максимальным тепловым ударом.

Важный нюанс — не всегда импортные материалы лучше. Работал с немецкими огнеупорами — да, стабильность высокая, но наши аналоги при адаптации к местным условиям иногда показывают лучшую трещиностойкость. Особенно если речь про северные регионы с низкими температурами разгрузки.

Технологии монтажа и контроль качества

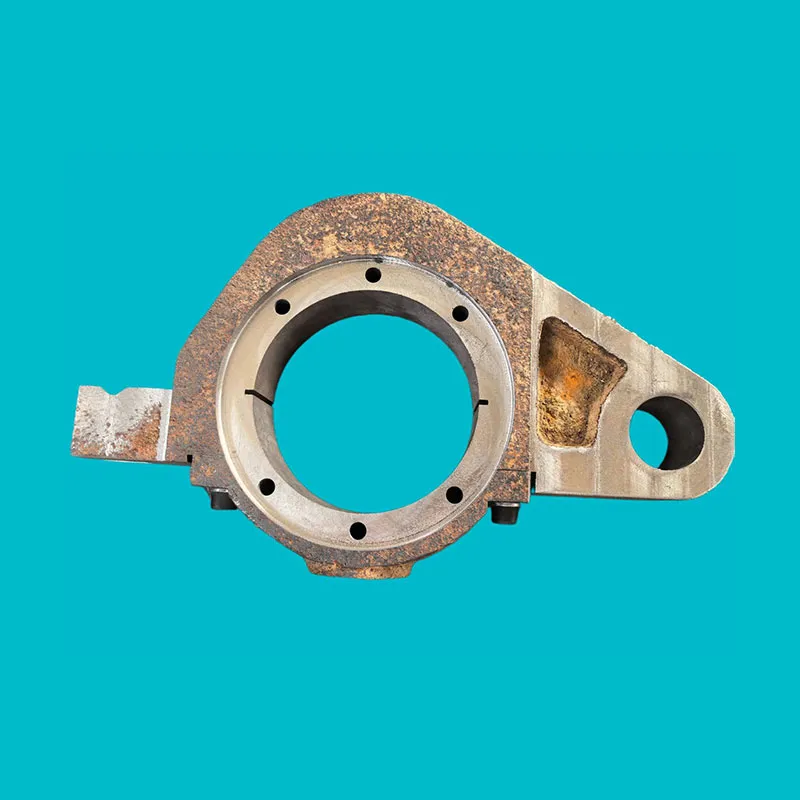

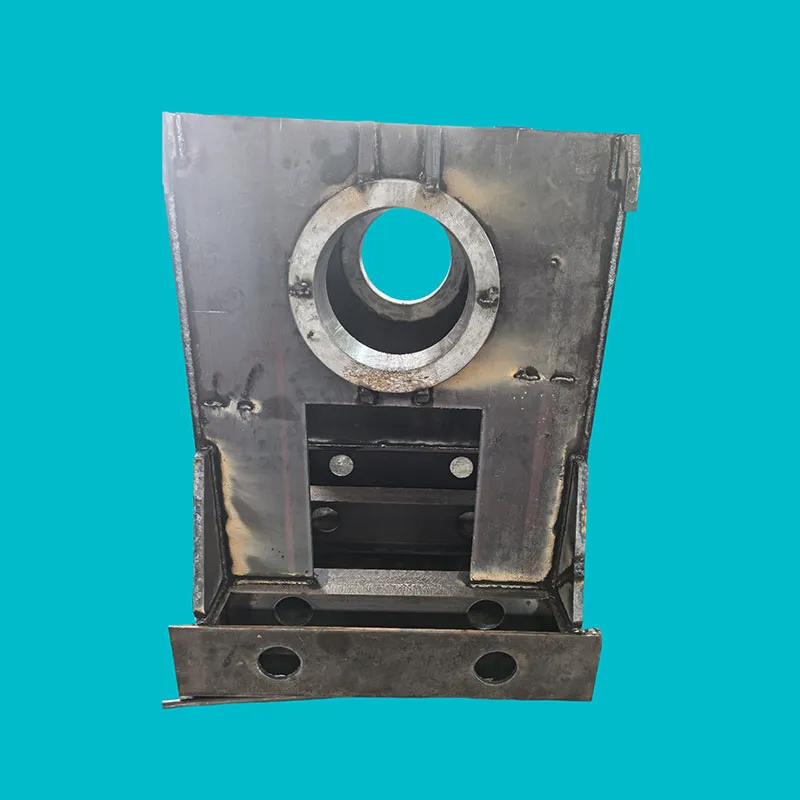

Самая частая проблема на объектах — несовпадение геометрии. Сделаешь идеальный расчёт, а при монтаже выясняется, что обечайка сварена с отклонениями. Приходится подбирать толщину слоя 'на месте', а это всегда риск. Обычно рекомендуем лазерное сканирование перед началом работ — но многие заказчики экономят на этом этапе.

Для сложных сосудов — например, реакторов с мешалками — критично качество торкретирования. Видел, как при нарушении технологии появлялись полости за арматурой. Потом при тепловом расширении эти пустоты работали как концентраторы напряжений. Сейчас всегда настаиваю на контроле каждого слоя ультразвуком, особенно в зонах перехода от цилиндра к днищу.

Интересный опыт был с судовыми цистернами — там футеровка должна держать не только температуру, но и постоянную вибрацию. Применили гибкие анкерные системы с компенсаторами — результат получился на 30% долговечнее расчётного. Кстати, подобные решения сейчас внедряют и в оборудовании для обработки зерна — там тоже есть вибрационные нагрузки, хоть и менее интенсивные.

Ремонт и модернизация существующих футеровок

Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда проще не менять футеровку полностью, а делать локальный ремонт. Но тут главное — правильно оценить степень повреждения. Был случай на цементной печи — залатали трещины, а через месяц пошло отслоение по соседним участкам. Оказалось, не учли дифференциальное расширение между старым и новым материалом.

Сейчас для ремонтов часто используем армированные массы на фосфатной связке — они хорошо схватываются с основным слоем, даже если есть остаточные деформации. Важно только подготовку поверхности делать пескоструем, а не болгаркой — чтобы не создавать дополнительные напряжения.

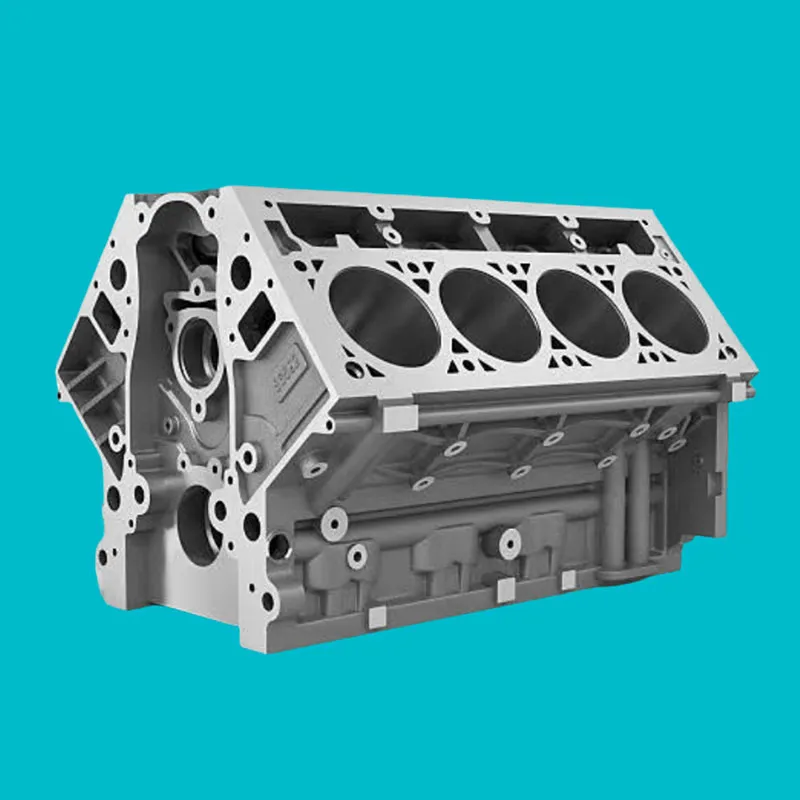

Для аппаратов с многолетней эксплуатацией иногда приходится менять концепцию — например, переходить с кирпичной кладки на монолитную футеровку. Это даёт выигрыш по времени ремонта, но требует более точных расчётов по усадке. В ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери как раз предлагают комплексные решения — от диагностики до подбора материалов с учётом специфики оборудования.

Перспективные разработки и личный опыт

Сейчас много говорят про керамические матричные композиты — но в массовом производстве они пока дороговаты. Зато для ответственных объектов — тех же аэрокосмических систем — уже применяют. Интересно, что некоторые решения потом перетекают в промышленность — например, волокнистые структуры с градиентной плотностью.

Из последнего что пробовал — футеровка с микроканальной системой охлаждения. Не для всех сосудов подходит, но для высокотемпературных реакторов показала снижение тепловых напряжений на 15-20%. Правда, сложность монтажа возрастает в разы — нужны специальные форсунки и точная подгонка.

Вообще, если смотреть на тенденции — будущее за адаптивными системами, где футеровка не просто защищает стенку, а регулирует тепловые потоки. В том же оборудовании для новой энергетики такие решения уже тестируют — например, для термоаккумулирующих емкостей.

Что хочу отметить — несмотря на новые материалы, основа надёжной футеровки всё равно остаётся в грамотном расчёте и контроле на каждом этапе. И конечно, в понимании того, как будет работать конкретный сосуд в реальных условиях, а не в идеальной модели.

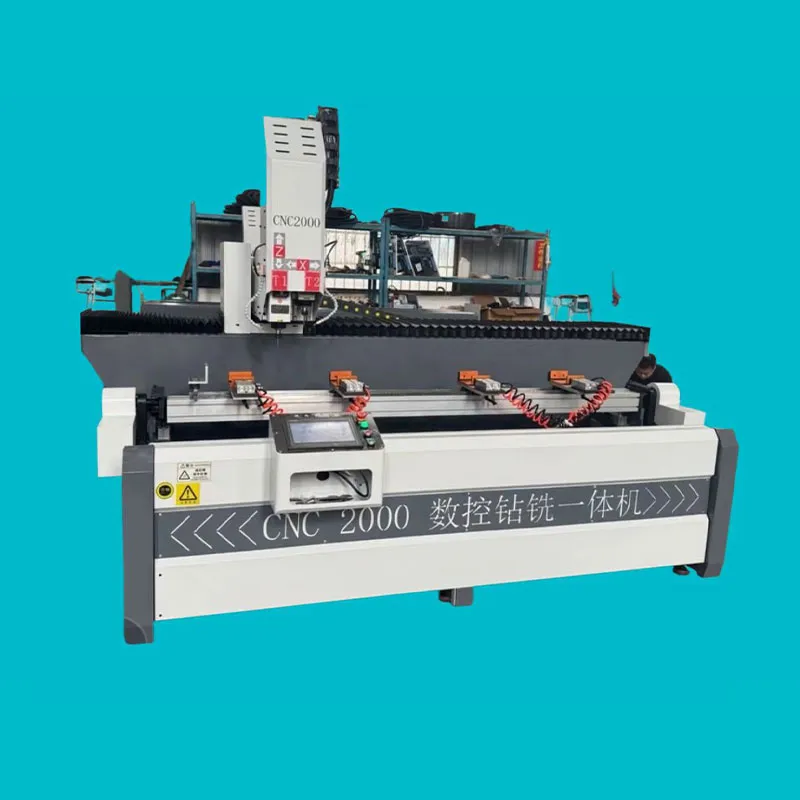

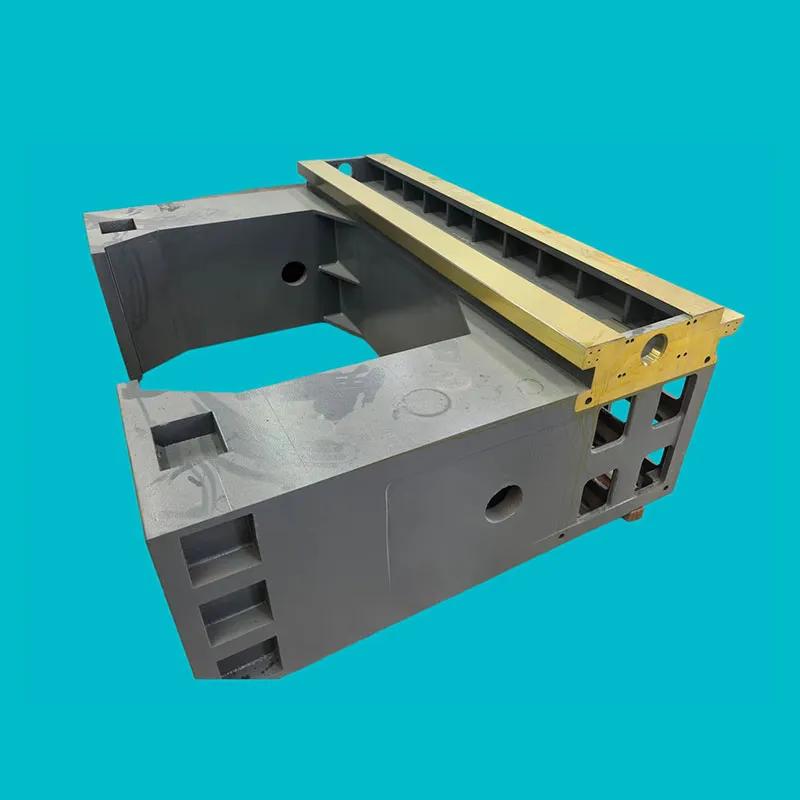

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Терапевтическое медицинское оборудование

- Рельсовые направляющие нержавеющие

- Гидравлический цилиндр ленточной пилы

- Вертикально расточной станок с чпу

- Поворотный стол 125

- Гидравлический цилиндр 10т

- Листопрокатный станок

- Пресс гидравлический п6326

- Производство гидравлических цилиндров

- Гидравлический пресс бу для гаража