Футеровка силосов

Когда речь заходит о футеровке силосов, многие сразу представляют себе просто нанесение защитного слоя. Но на деле это целая система решений, где каждый материал и технология подбираются под конкретный тип сырья и условия эксплуатации. Часто сталкиваюсь с тем, что заказчики экономят на подготовке поверхности, а потом удивляются, почему футеровка отслаивается через полгода.

Ключевые принципы выбора материалов

Для силосов под цемент мы обычно используем полиуретановые составы – они держат ударные нагрузки при разгрузке. А вот для зерновых лучше подходят эпоксидные системы, особенно если есть риск повышенной влажности. Как-то на элеваторе в Ростовской области пришлось переделывать футеровку именно из-за неучтенного конденсата.

Толщина слоя – отдельная история. Некоторые технологи до сих пор считают, что чем толще, тем лучше. Но при превышении 8 мм у полимерных составов начинаются проблемы с внутренними напряжениями. Проверяли на экспериментальном силосе – при 12 мм появились трещины после первых же температурных перепадов.

Кстати, о температурных деформациях. Металлические силосы 'дышат' значительно сильнее бетонных, и это нужно закладывать в проект футеровки. Мы обычно делаем расчетное моделирование для объектов с сезонными перепадами более 40°C.

Технологические нюансы монтажа

Подготовка поверхности – это 70% успеха. Пескоструйная обработка до Sa 2.5 обязательна, но многие пытаются сэкономить, делая механическую очистку. Результат – адгезия не более 1 МПа вместо требуемых 3 МПа. Помню случай на комбикормовом заводе, где пришлось полностью снимать только что нанесенную футеровку из-за плохой подготовки.

Температурный режим при нанесении – еще один критический параметр. Полиуретаны нельзя наносить при +5°C и ниже, хотя некоторые подрядчики упорно пытаются. Видел, как при +3°С материал просто не полимеризовался, образовалась липкая масса, которую пришлось удалять растворителями.

Особое внимание – зонам загрузки и разгрузки. Именно там происходит основной износ. Мы обычно усиливаем эти участки керамическими вставками или наносим дополнительный слой износостойкого компаунда. На одном из элеваторов после такой модификации футеровка прослужила 8 лет вместо плановых 5.

Ошибки при проектировании

Самая распространенная ошибка – неучет статических нагрузок. Особенно для высоких силосов под сыпучие материалы. Футеровка должна работать не только на износ, но и на сжатие. Расчетное давление в нижней части может достигать 0.5 МПа для 30-метровых конструкций.

Часто забывают про температурные швы. В бетонных силосах их обязательно дублировать в футеровке, иначе появятся трещины. На сахарном заводе в Воронежской области пришлось делать ремонт именно из-за этого – футеровка порвалась по швам бетона.

Углы и переходы – проблемные зоны. Рекомендую делать галтели даже если проектом не предусмотрено. Острые углы создают концентрацию напряжений, и футеровка отслаивается именно там. Проверено на десятках объектов.

Контроль качества работ

Обязательно делаю контроль толщины 'мокрого' слоя магнитным толщиномером. Сухой слой уже не покажет реальной картины. Как-то обнаружил разброс от 2 до 7 мм на одном объекте – оказалось, оператор не регулировал давление в распылителе.

Адгезию проверяем по ГОСТ 28574 – отрывным методом. Минимум 3 МПа для полиуретановых систем. Если меньше – требуется переделка. На практике бывало, что показывало 1.5-2 МПа при нарушении технологии подготовки поверхности.

Особенно тщательно проверяю зоны вокруг люков и переходов. Там чаще всего возникают проблемы. Использую дефектоскоп для выявления отслоений – ультразвуковой метод хорошо показывает непроклеенные участки.

Специфика для разных материалов

Для цементных силосов основная проблема – абразивный износ. Рекомендую полиуретаны твердостью не менее 75 Shore D. Более мягкие составы стираются за 2-3 года. Проводили испытания на экспериментальной установке – разница в износе между 70D и 80D достигала 40%.

Зерновые силосы требуют защиты от микробиологической коррозии. В составе футеровки должны быть фунгицидные добавки. Как-то столкнулся с ситуацией, когда под футеровкой развилась плесень из-за применения неподходящего материала.

Для химически активных сред (минеральные удобрения и т.п.) нужны специальные составы на основе винилэфирных смол. Обычные эпоксидные системы могут не выдержать. Был печальный опыт на заводе минеральных удобрений – пришлось полностью менять футеровку через год.

Перспективные разработки

Сейчас тестируем нано-модифицированные составы – они показывают лучшую износостойкость при той же толщине. В лабораторных условиях прирост составляет 15-20%, но как поведет себя в реальных условиях – пока изучаем.

Интересное направление – самовосстанавливающиеся полимеры. Пока дорого для промышленного применения, но на критичных объектах может быть оправдано. Видел испытания – микротрещины действительно 'затягиваются'.

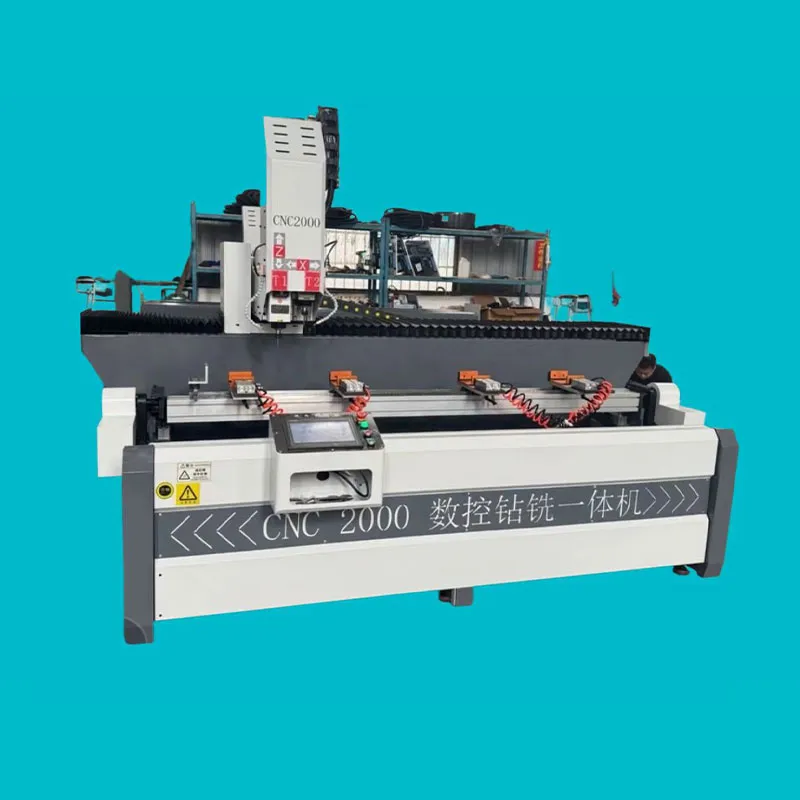

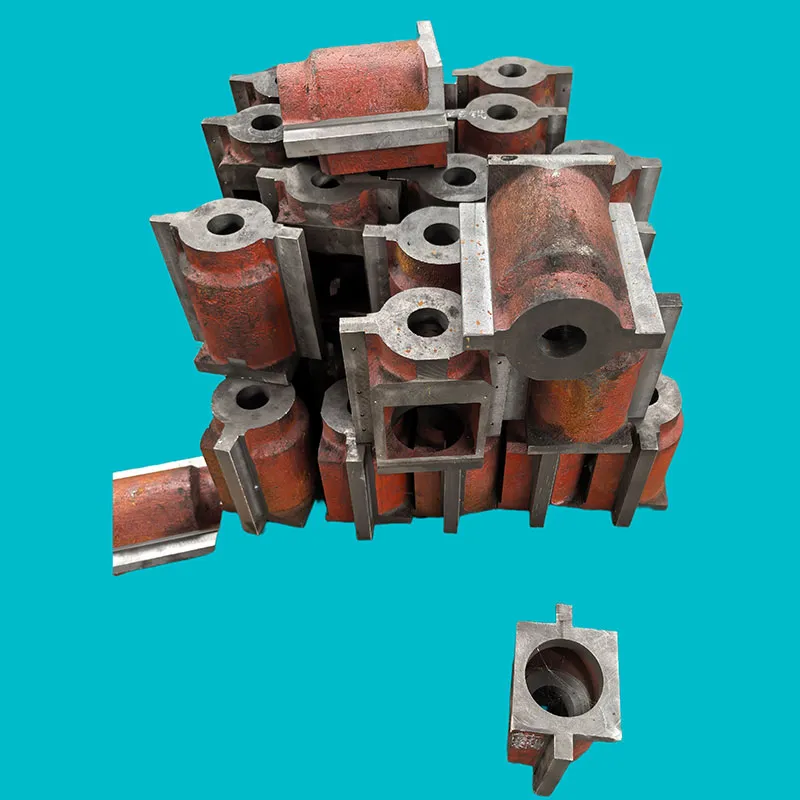

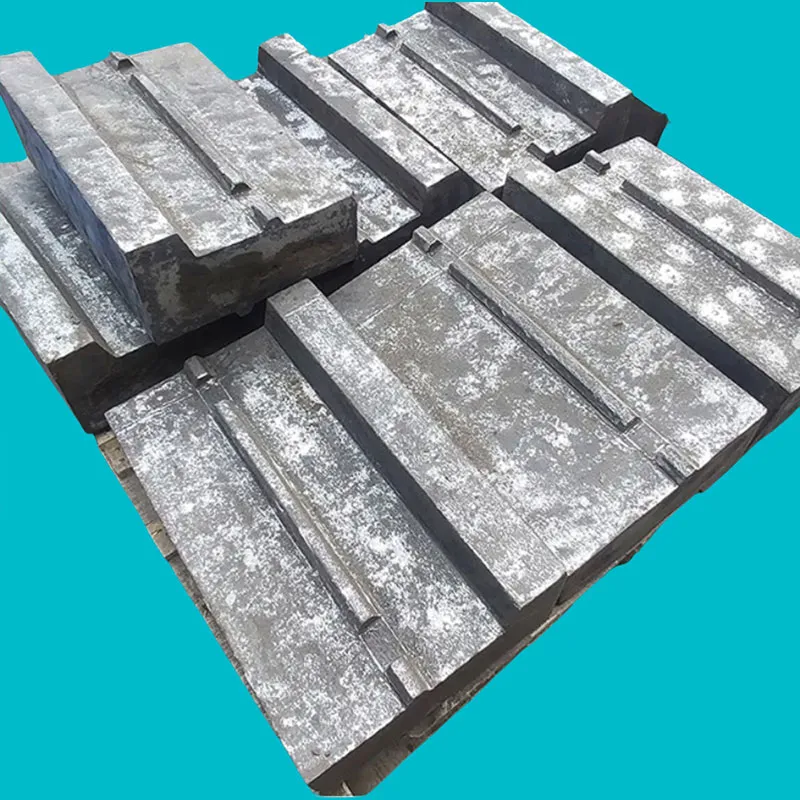

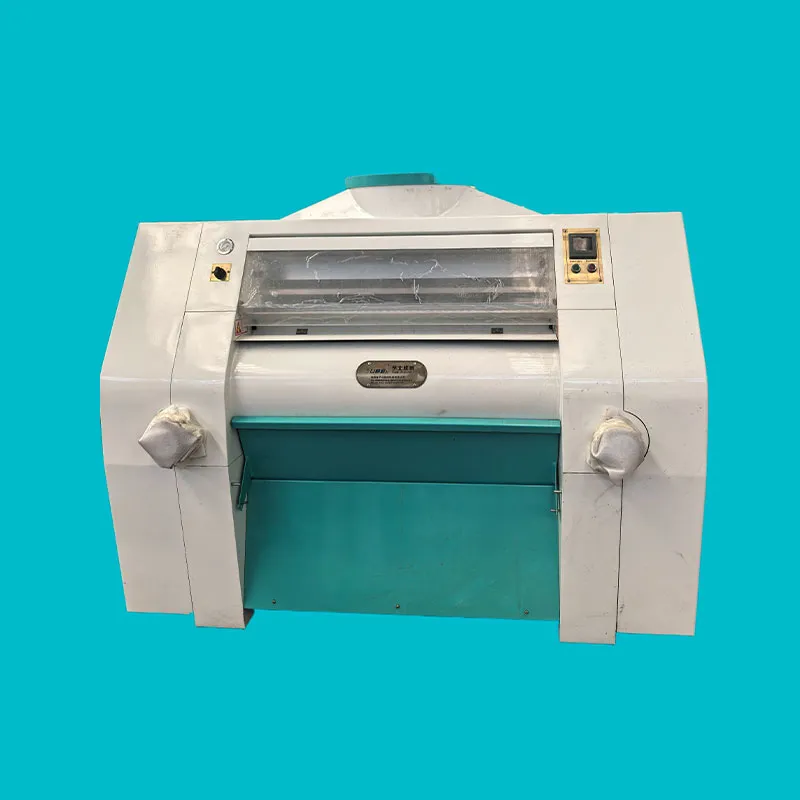

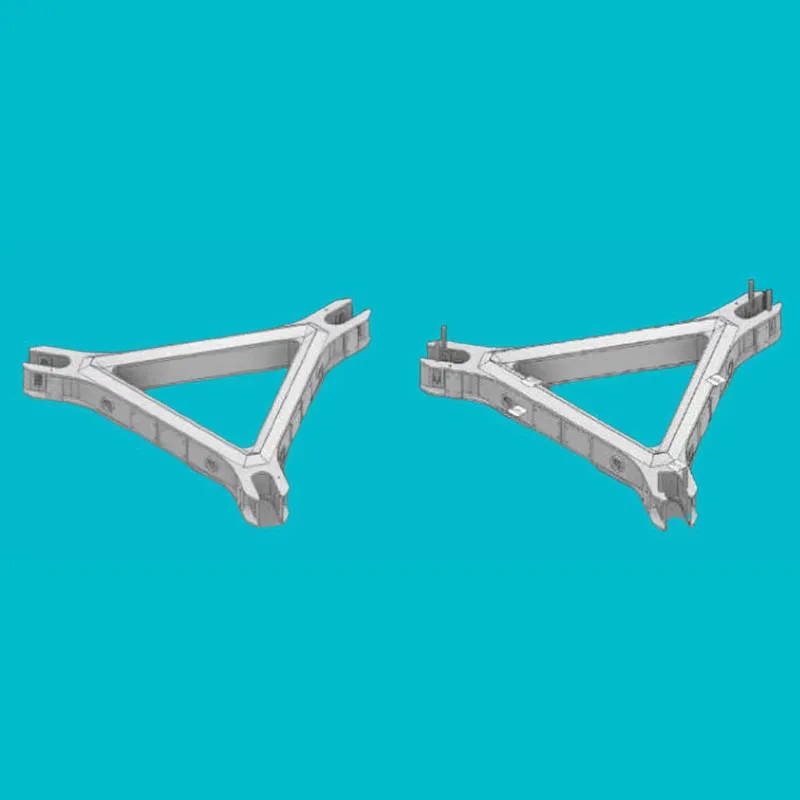

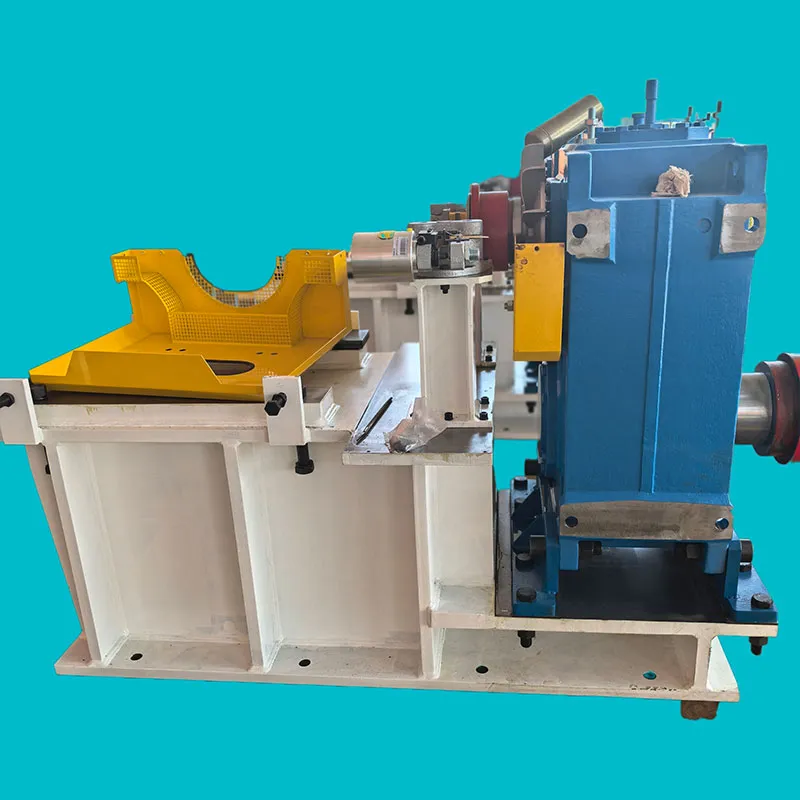

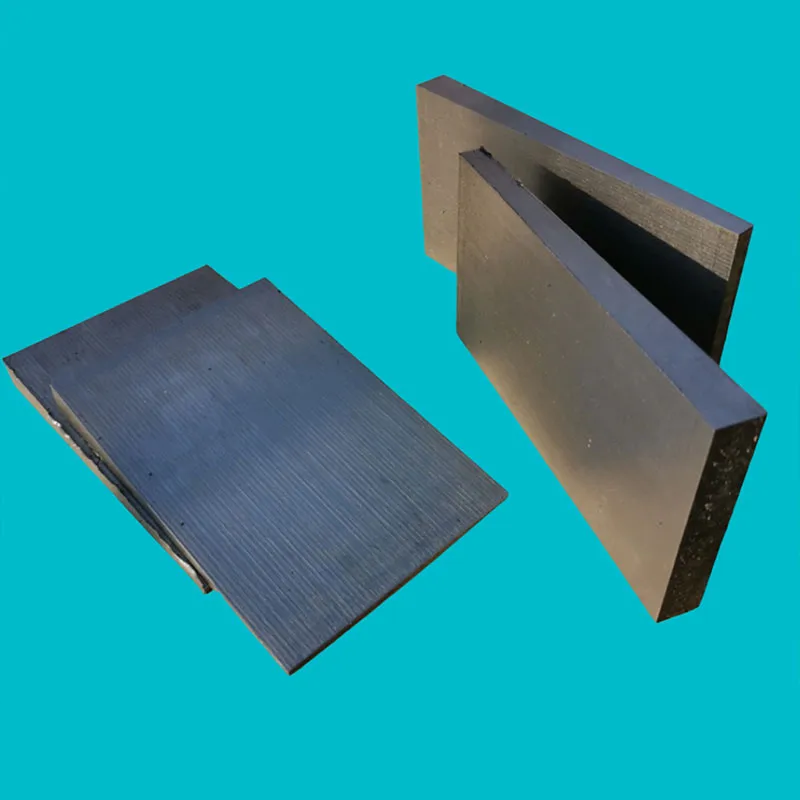

Для компании ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, которая специализируется на металлургическом и прокатном оборудовании, футеровка силосов – логичное расширение компетенций. Их опыт в обработке металлов может быть полезен при создании комбинированных систем защиты.

Кстати, на их сайте wkjx.ru есть информация о производстве компонентов для промышленного оборудования – возможно, стоит рассмотреть варианты сотрудничества в части изготовления защитных элементов для силосов. Особенно учитывая их планы по развитию в нефтяном машиностроении.

Выводы из практики

Главный урок – не бывает универсальных решений. Каждый случай требует индивидуального подхода и тщательного анализа условий эксплуатации. Сэкономив на проектировании, можно потерять в разы больше на ремонтах.

Всегда требую предоставление технических паспортов на материалы и протоколов испытаний. Несколько раз сталкивался с тем, что подрядчики пытались использовать неподходящие составы, выдавая их за специализированные.

Рекомендую вести журнал эксплуатации футеровки – отмечать температурные режимы, нагрузки, проводить регулярные осмотры. Это помогает прогнозировать срок службы и планировать ремонты. На одном из элеваторов такая система позволила увеличить межремонтный период на 30%.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция