Футеровка камина

Когда слышишь ?футеровка камина?, половина заказчиков представляет себе просто огнеупорный кирпич где-то внутри топки. На деле это система, где каждый слой работает на износ — от конденсата до температурных скачков в 800°C. Сейчас объясню на пальцах, без учебных схем.

Почему шамот — не панацея

Да, шамотный кирпич держит температуру, но если положить его без расчёта на тепловое расширение, через сезон по швам пойдут ?паутинки?. Видел объекты, где кладку вели на обычный раствор — через две зимы в топке появлялись щели размером с мизинец. Зола забивалась в зазоры, и теплоотдача падала на треть.

Кстати, о толщине швов. В ГОСТах пишут про 2-3 мм, но на практике для массивных каминов лучше оставлять 4-5 мм с применением пластифицирующих добавок. Как-то переделывали камин в загородном доме под Питером — предыдущие мастера сделали швы тоньше 2 мм, и кладка повела себя как монолит без компенсационных зазоров. Результат: трещина от дымохода до основания.

Ещё нюанс — не все знают, что шамот бывает разной плотности. Для каминной топки лучше брать марки с показателем кг/м3, а не те, что идут для печей медленного горения. Разница в теплопроводности сказывается на скорости прогрева.

Когда металлоконструкции спасают ситуацию

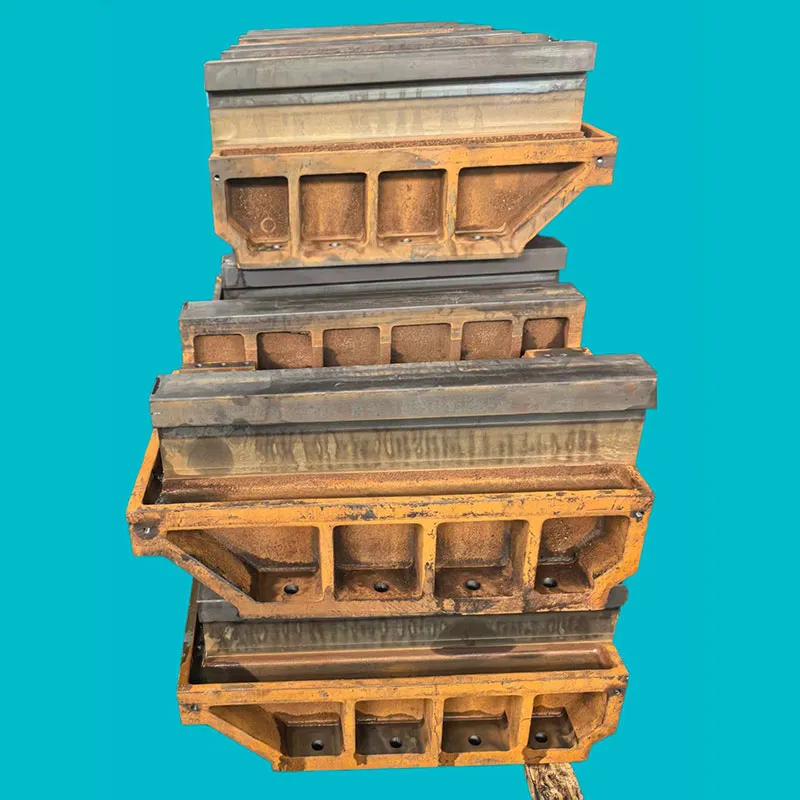

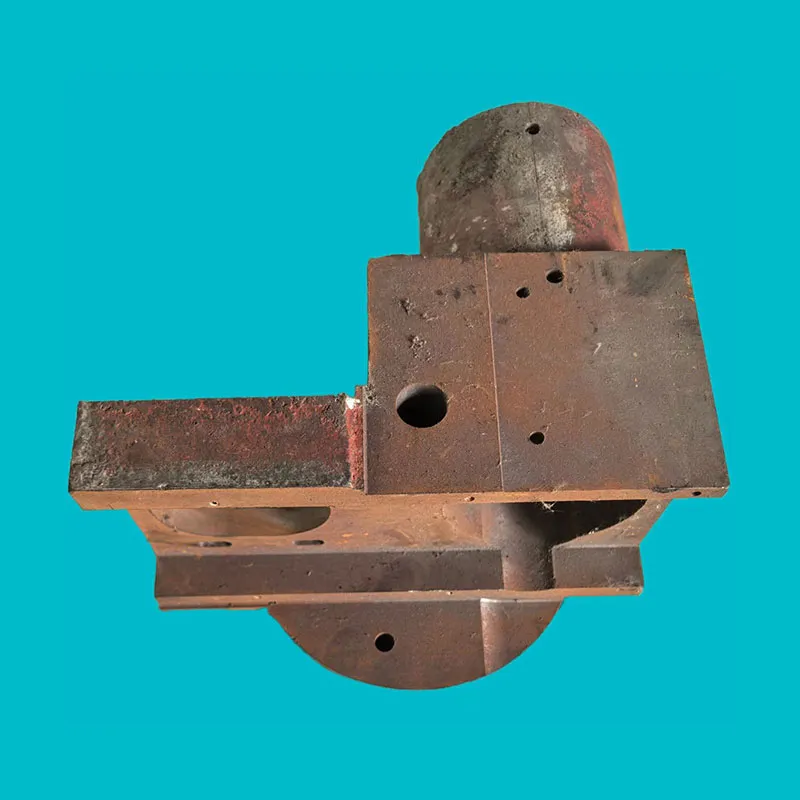

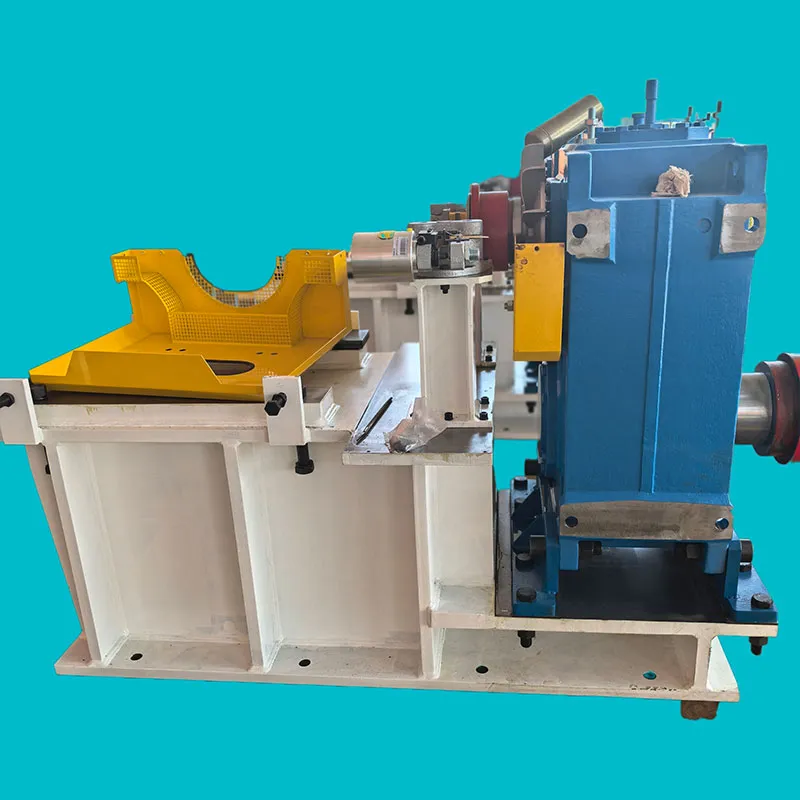

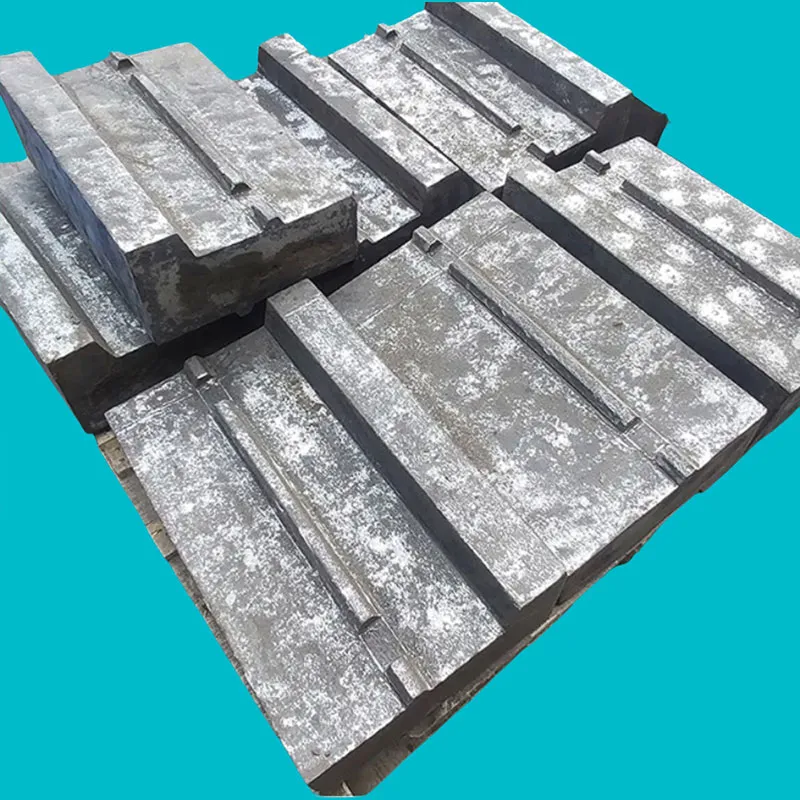

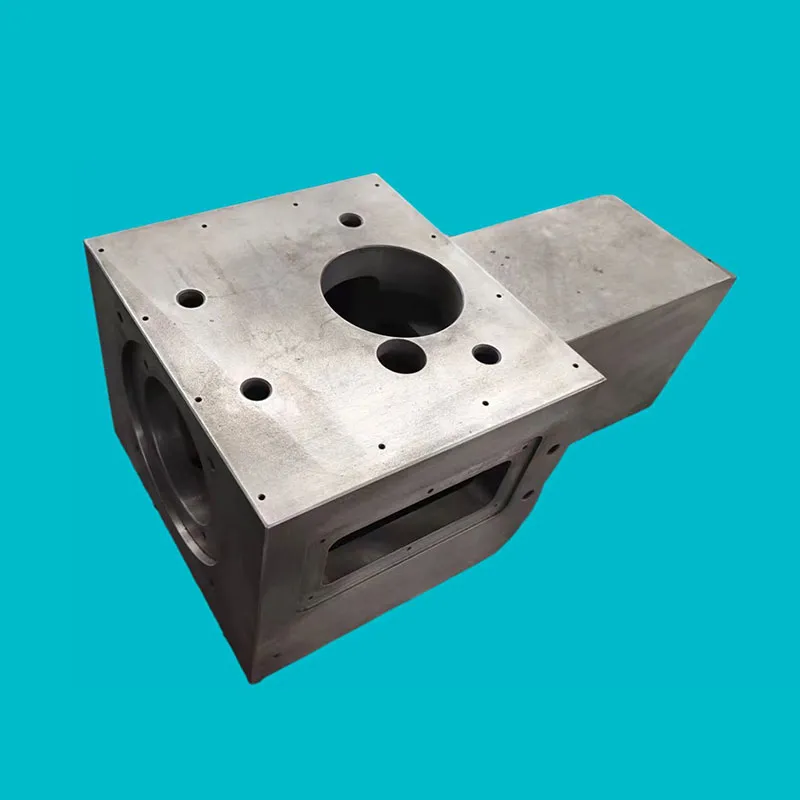

В 2019 году собирали камин с двойной футеровкой — внутренний контур из шамота, внешний из вермикулитовых плит. Каркас был на основе стальных пластин с перфорацией, которые заказывали у ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери. Их цех как раз специализируется на металлоконструкциях для промышленного оборудования — сделали элементы с точностью до миллиметра, что критично для компенсационных зазоров.

Кстати, их сайт wkjx.ru стоит глянуть тем, кто ищет нестандартные решения по металлообработке. Не реклама, а констатация — сами обращались, когда нужны были хромированные стяжки для каминной арки сложной формы.

Важный момент: металлические элементы вблизи топки требуют точного расчёта по тепловому расширению. Как-то пришлось демонтировать чугунную колосниковую решётку, которую поставили вплотную к шамоту — за зиму металл ?раздуло?, и кладка пошла трещинами.

Ошибки с изоляционными материалами

Базальтовые маты — не всегда лучшее решение для футеровки. При постоянных циклах ?нагрев-остывание? волокна спекаются, и через год-два изоляция проседает. В одном из проектов под Тверью пришлось вскрывать облицовку именно из-за этого — маты превратились в жёсткие коржи, не пропускавшие пар.

Сейчас чаще комбинируем: первый слой — вермикулит, второй — керамоволокно. Но тут важно следить за точкой росы, иначе конденсат будет скапливаться на стальных анкерах. Проверяли термографией на объекте в Калининграде — без грамотного расчёта пирога футеровки разница температур между слоями достигала 200°C.

Кстати, о анкерах. Нержавейка AISI 309 — оптимальный вариант, но только если крепление не жёсткое, а плавающее. Видел случаи, когда анкера вмуровывали намертво — через пару лет thermal shock вызывал деформацию даже в нержавеющей стали.

Промышленный опыт в каминном деле

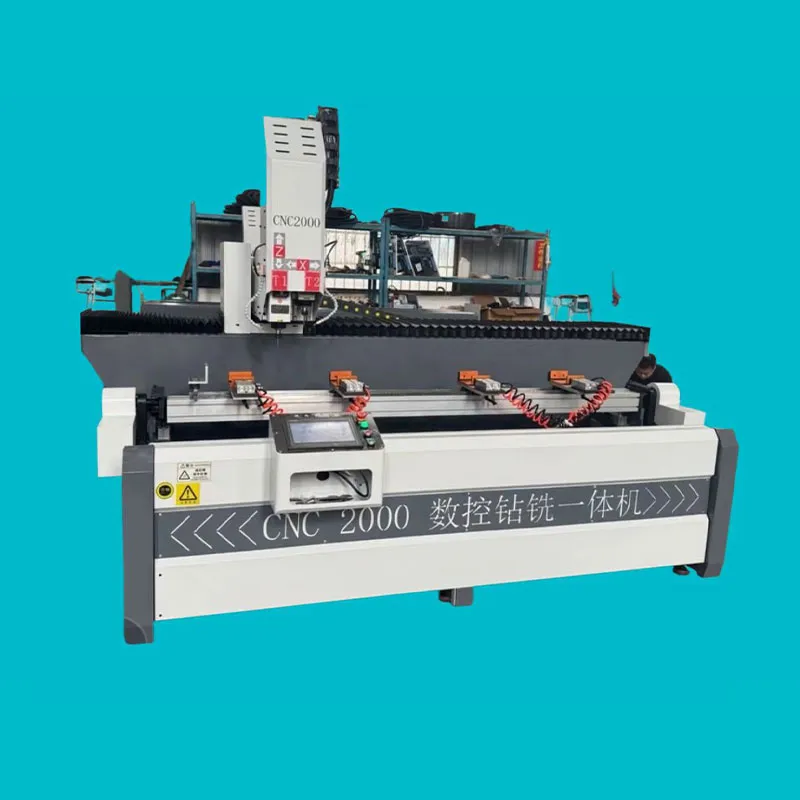

Металлургическое оборудование — вот где футеровка работает на пределе. Как-то консультировался с инженерами ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери по вопросу жаропрочных сплавов — их опыт в производстве прокатного оборудования помог подобрать состав для каминных заслонок, которые не деформируются при частых тепловых ударах.

Их подход к контролю качества напомнил принципы, которые нужны при сборке многослойной футеровки: те же допуски, та же система проверки швов. Кстати, на их сайте wkjx.ru есть раздел про обработку деталей — там можно подсмотреть полезные решения по стыковке разнородных материалов.

Перенести промышленные технологии в каминное дело — не простая задача. Например, компенсационные швы в футеровке печей обжига рассчитываются по другим формулам, но сам принцип учёта линейного расширения пригодился при проектировании угловых каминов.

Что не пишут в инструкциях

Глиняный раствор для футеровки — тема отдельного разговора. Видел, как люди покупают ?огнеупорную? смесь в магазинах, не глядя на состав. А потом удивляются, почему швы крошатся после первой же топки. Секрет в том, что пластичность должна сохраняться даже после высыхания — для этого в раствор добавляют жидкое стекло, но не более 3% от массы.

Ещё один момент — сушка. Идеальная схема: 3 дня естественной сушки, потом постепенный нагрев до 100°C с выдержкой 12 часов, и только затем плавный выход на рабочие температуры. Сэкономил на сушке — получил трещины по всей поверхности.

И да, никогда не используйте для футеровки красный кирпич — даже если он ?печной?. Его коэффициент теплового расширения отличается от шамота, и в комбинированной кладке это гарантированно приведёт к деформациям. Проверено на трёх аварийных объектах.

Кейс: камин с водяным контуром

В 2021 году собирали камин для дома с системой отопления — в футеровку были встроены теплообменные трубки из жаропрочной стали. Основная проблема — разные коэффициенты расширения металла и шамота. Решение нашли через плавающие крепления и зазоры, заполненные базальтовым шнуром.

Тут пригодился опыт ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери в производстве прецизионных станков — они как раз работают с точными допусками для металлоконструкций. Заказывали у них крепёжные пластины с пазами для теплового расширения — детали пришли с идеальной геометрией, что редкость для российских производителей.

Итог: камин работает третий сезон, деформаций нет. Но пришлось пожертвовать 5% КПД из-за зазоров — компромисс между эффективностью и долговечностью.

Вместо заключения: просто о сложном

Футеровка — это не про ?положить кирпич?, а про расчёт поведения материалов в условиях постоянных тепловых атак. Ошибка в 2 миллиметра может через год превратиться в проблему стоимостью в треть самого камина.

Сейчас всё чаще возвращаемся к комбинированным системам — шамот + изоляционные плиты + металлический каркас. И да, без профессиональной металлообработки тут не обойтись — как раз те случаи, когда опыт промышленных предприятий вроде ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери оказывается кстати.

Главное — помнить: не бывает универсальных решений. То, что сработало в кирпичном доме под Москвой, в каркасном доме под Сочи может привести к совершенно другим последствиям. Смотрите на условия, считайте нагрузки, и не экономьте на компенсационных зазорах.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Самодельный токарный станок с чпу

- Пресс гидравлический 160 тонн

- Токарный станок с чпу для школы

- Пресс гидравлический с педалью

- Вертикальный токарно фрезерный станок с чпу

- Купля продажа медицинского оборудования

- Роликовые рельсовые направляющие

- 4 х осевой фрезерный станок с чпу

- Тип медицинского оборудования классификатор

- Токарный станок с чпу 310