Старое медицинское оборудование

Когда говорят про старое медицинское оборудование, многие сразу представляют себе просто металлолом — но это опасное упрощение. На деле, даже списанный аппарат ИВЛ или рентгеновский аппарат может годами работать в районной поликлинике, и это не всегда плохо. Проблема в том, что специалисты часто не учитывают разницу между морально устаревшим и физически изношенным оборудованием. Вот с этим и приходится сталкиваться на практике.

Что на самом деле скрывается за термином 'списанная техника'

В наших больницах до сих пор можно встретить советские электрокардиографы ЭК1Т-02М — монстры по 40 кг, но некоторые из них выдают более стабильный сигнал, чем новые бюджетные аналоги. Ключевой момент: если оборудование прошло своевременное техническое обслуживание и калибровку, его можно безопасно эксплуатировать даже после официального списания. Но здесь вступает в силу человеческий фактор — кто будет заниматься этими аппаратами?

Лично видел, как в одной из областных больниц Уфы пытались реанимировать ультразвуковой сканер 90-х годов. Инженеры неделями искали специфические лампы, которые уже не выпускают. В итоге аппарат отправили на запчасти, но из его блока питания сделали три рабочих модуля для другого оборудования. Это типичная ситуация — старое медицинское оборудование часто становится донором запчастей.

Интересно, что некоторые западные аналоги стареют иначе. Немецкие аппараты для гемодиализа 2000-х годов часто переживают три-четыре капремонта и продолжают работать, тогда как отдельные современные модели рассчитаны всего на 7-8 лет службы. Здесь важно понимать первоначальную конструкцию аппарата — закладывал ли производитель возможность длительной эксплуатации.

Практические аспекты модернизации и утилизации

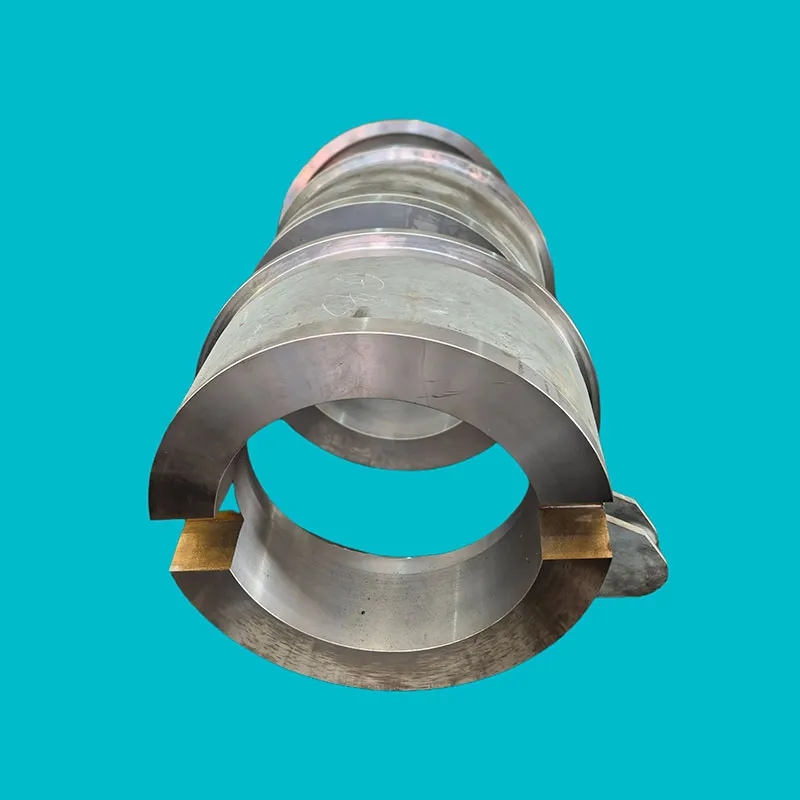

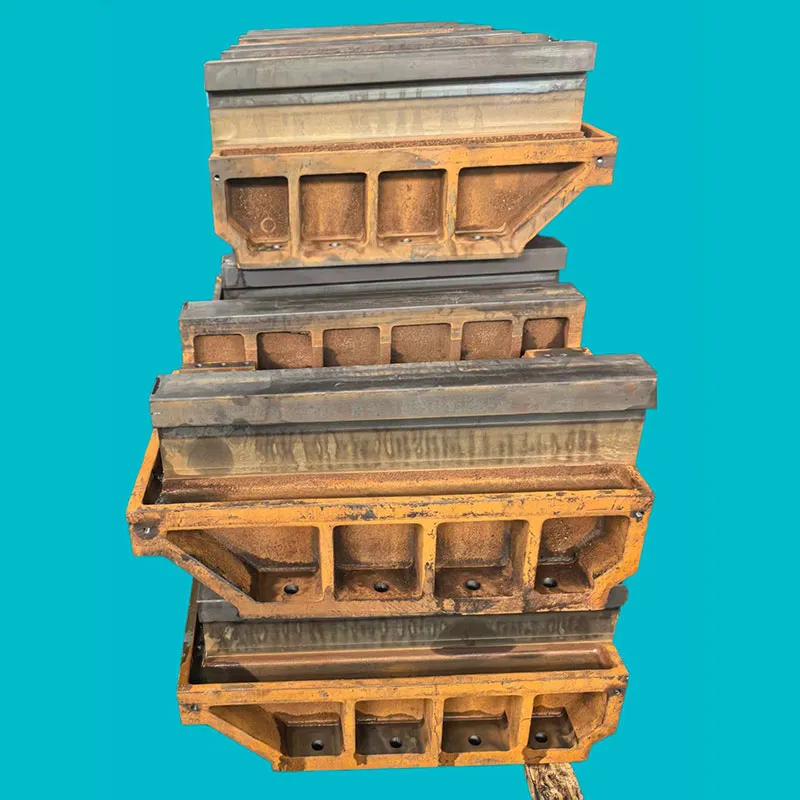

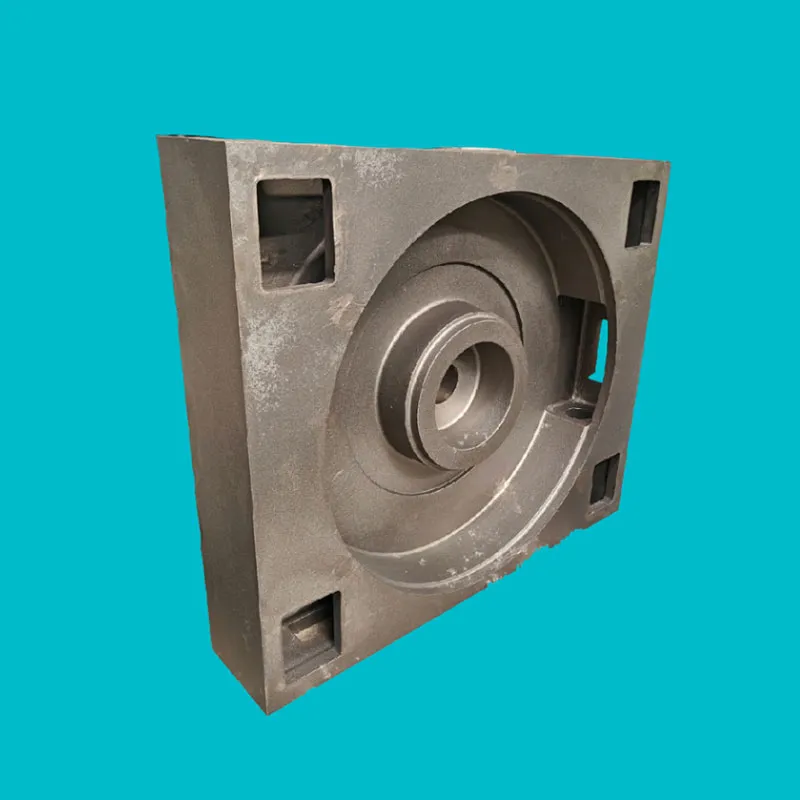

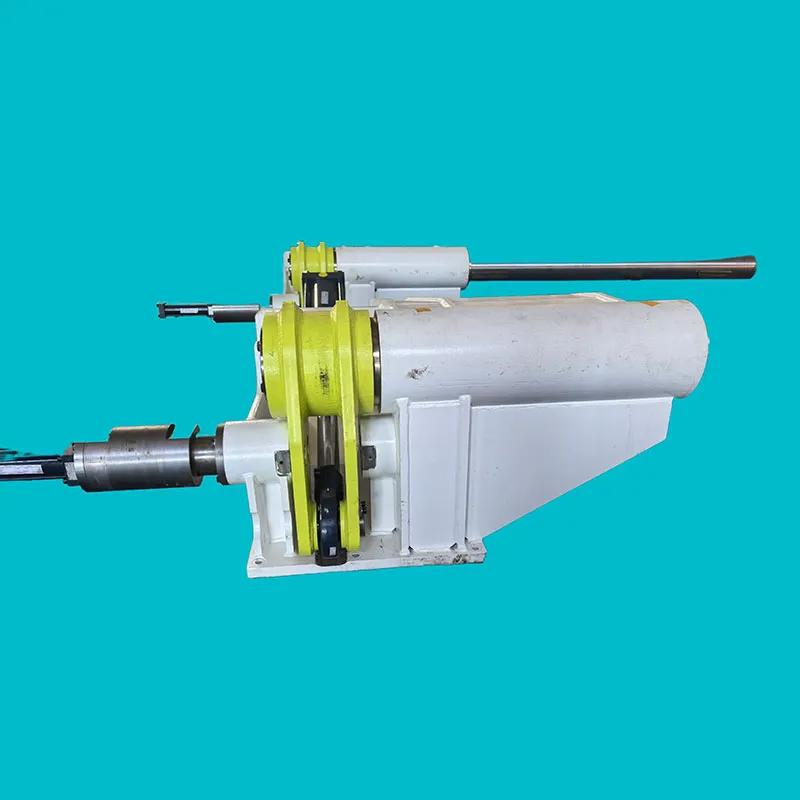

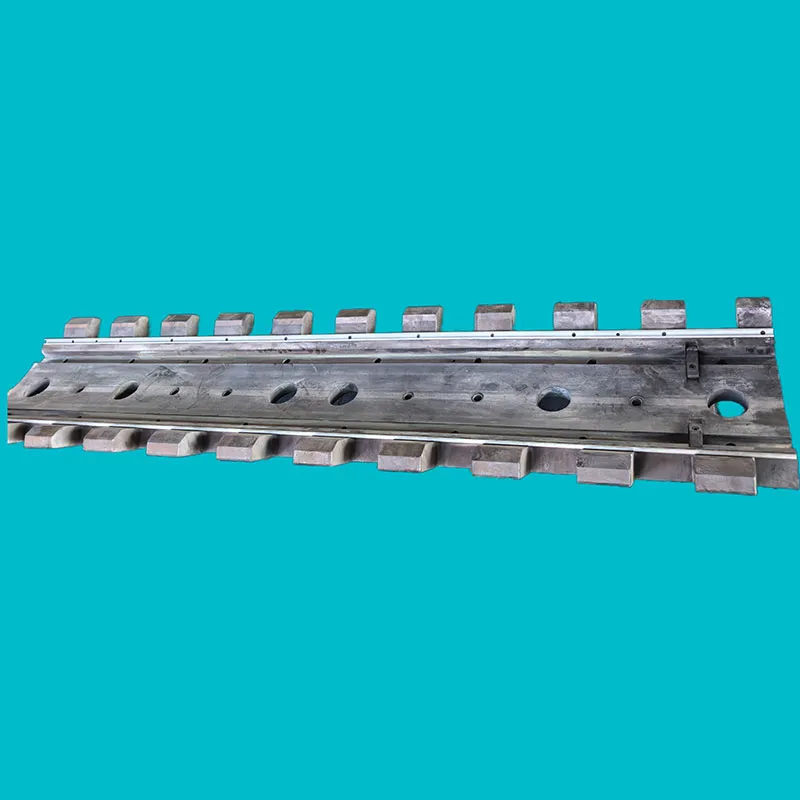

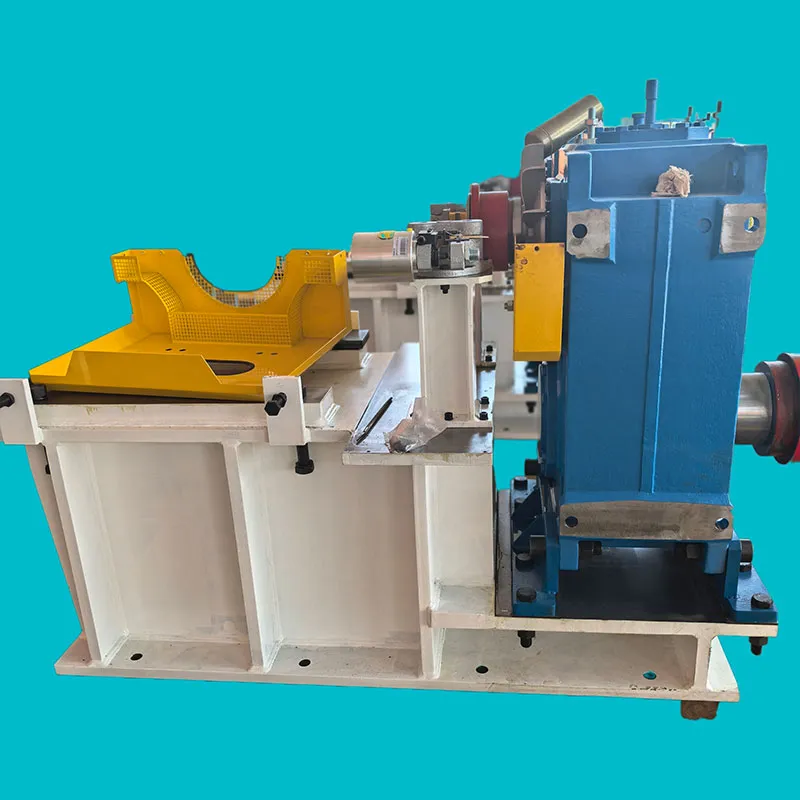

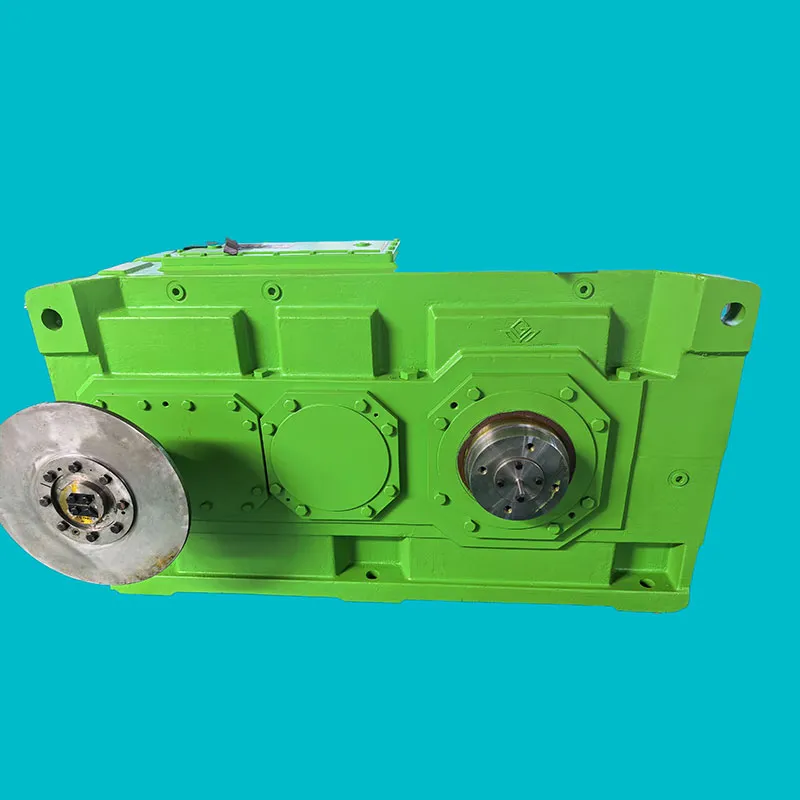

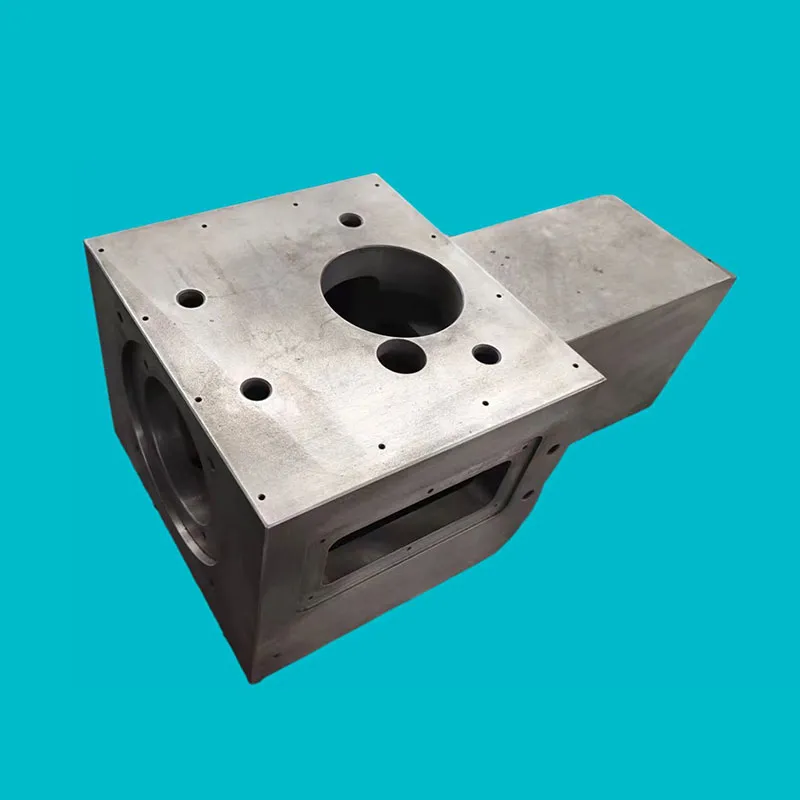

Когда мы сотрудничали с ООО 'Ханьчжун Вэйкэ Машинери' по вопросу переработки металлических компонентов от списанных томографов, выявили любопытную деталь. Их технология прецизионной обработки позволяла использовать до 70% металлоконструкций от старых аппаратов для создания новых компонентов. Это особенно ценно для редких сплавов, которые сложно найти на рынке.

Самое сложное в утилизации — не металл, а электронные платы с радиодеталями. В старом оборудовании могут содержаться конденсаторы с полихлорированными бифенилами, требующие особой утилизации. Однажды при разборке советского дефибриллятора обнаружили ртутные реле — таких сюрпризов в работе хватает.

При этом полностью уничтожать старое медицинское оборудование часто экономически невыгодно. Гораздо рациональнее организовать систему капремонта и модернизации. Например, замена аналоговой системы управления на цифровую в старых стерилизационных автоматах увеличивает их срок службы на 5-7 лет при затратах всего 15-20% от стоимости нового аппарата.

Региональные особенности и кадровый вопрос

В сельских медпунктах до сих пор работают микроскопы 'Биолам', выпущенные в 1980-х. Местные механики научились вручную изготавливать для них шестерни и винтики. Это парадокс — оборудование физически устарело, но его обслуживание стало искусством. Проблема в том, что такие специалисты скоро уйдут на пенсию, а замены им нет.

Молодые инженеры часто не понимают принципов работы аналоговой техники. Помню, как выпускник политеха пытался починить советский физиотерапевтический аппарат 'Искра-1' — искал микропроцессор там, где вся логика строилась на реле и транзисторах. Это системная проблема подготовки кадров.

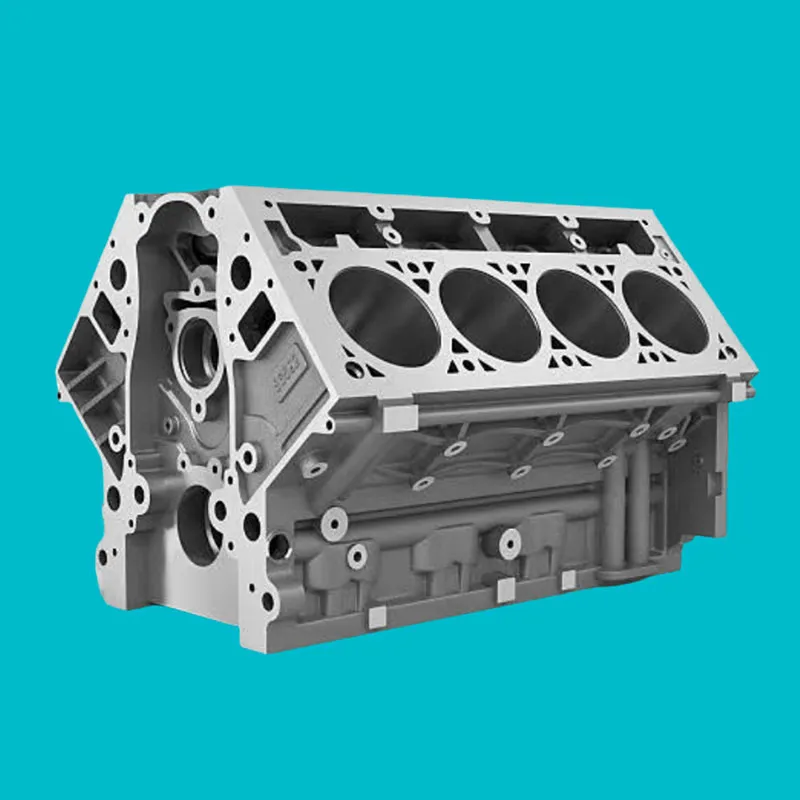

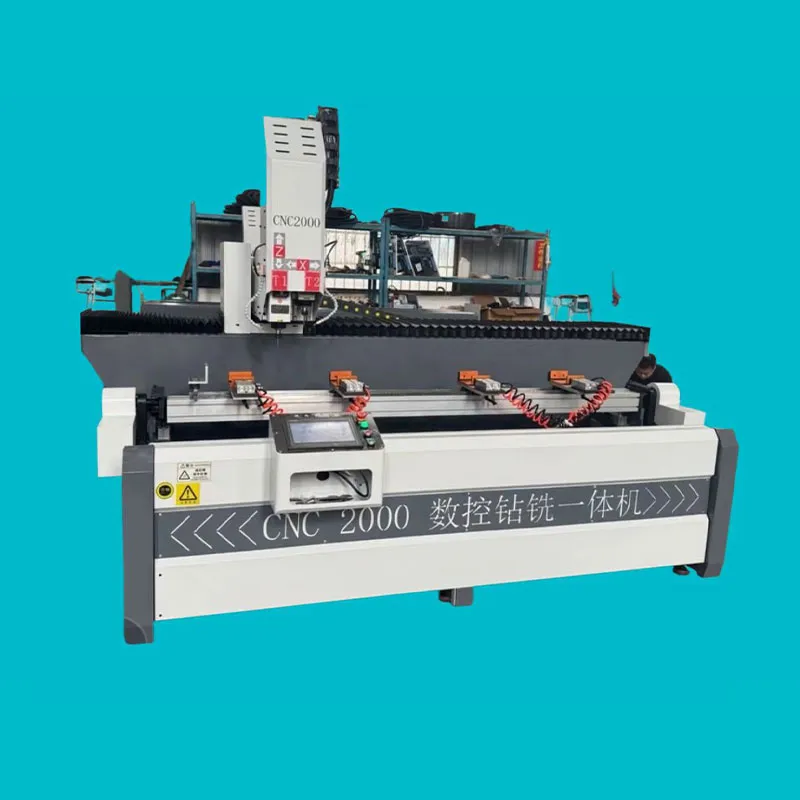

Компания ООО 'Ханьчжун Вэйкэ Машинери' в рамках диверсификации рассматривает возможность создания ремонтных центров для медицинской техники. Их опыт в обработке металлов и производстве компонентов может стать хорошей базой для восстановления именно механических частей оборудования — например, столов для рентгена или каркасов диагностических систем.

Экономические аспекты и скрытые затраты

Многие руководители ЛПУ ошибочно считают, что старое медицинское оборудование дешевле в обслуживании. На практике затраты на запчасти и ремонт часто превышают лизинговые платежи за новую технику. Особенно это заметно на примере аппаратов ИВЛ — их ремонт после 15 лет эксплуатации обходится в 40-60% от стоимости нового аппарата.

Однако есть исключения. Некоторые виды стерилизационного и лабораторного оборудования действительно могут служить десятилетиями. Например, автоклавы ГК-100 при регулярной замене уплотнителей работают по 30-40 лет. Здесь важно различать оборудование с движущимися частями и статичные системы.

При планировании замены парка техники стоит учитывать и инфраструктурные ограничения. Старые рентген-аппараты могут работать от обычной сети, тогда как для современных цифровых аналогов часто требуется прокладка отдельной линии электропередач. Это дополнительные сотни тысяч рублей затрат.

Перспективы переработки и вторичного использования

Интересный опыт у ООО 'Ханьчжун Вэйкэ Машинери' в обработке металлоконструкций от списанного оборудования. Их технологии позволяют выделять цветные металлы и специальные стали для повторного использования в промышленности. Это особенно актуально для вольфрамовых анодов рентгеновских трубок и медных обмоток трансформаторов.

Отдельная тема — использование корпусов от старой техники. Массивные металлические кожухи от советских аппаратов УВЧ-терапии сегодня перерабатывают в основания для современного диагностического оборудования. Получается интересный симбиоз старого и нового — надежная механическая база и современная электроника.

В перспективе, с развитием направления медицинского оборудования в ООО 'Ханьчжун Вэйкэ Машинери', возможно создание полноценного цикла рециклинга — когда компоненты от списанной техники после обработки используются в производстве новых медицинских аппаратов. Это могло бы снизить себестоимость отечественного медоборудования на 15-20%.

Выводы и практические рекомендации

Работа со старым медицинским оборудованием требует индивидуального подхода к каждому аппарату. Универсальных решений нет — где-то целесообразен капремонт, где-то частичная модернизация, а где-то только утилизация. Главное — проводить технико-экономическое обоснование для каждого случая.

Опыт показывает, что наиболее перспективен гибридный подход: сохранять механически исправные системы, модернизируя их электронную часть. Это особенно актуально для стационарного оборудования — хирургических столов, светильников, систем подачи медицинских газов.

Компаниям типа ООО 'Ханьчжун Вэйкэ Машинери' стоило бы рассмотреть создание специализированного подразделения по восстановлению и модернизации медицинской техники. Их компетенции в металлообработке и производстве компонентов идеально подходят для решения механической части таких задач.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Резцедержатель станка 16к20

- Гидравлический цилиндр 50т

- Медицинское оборудование кт

- Фрезерный станок с чпу 4540

- Фрезерно лазерный станок с чпу

- Цилиндр гидравлический удлиненный

- Пресс гидравлический 400 тонн

- Медицинское оборудование без ндс

- Проверить медицинское оборудование

- Новая больница медицинское оборудование