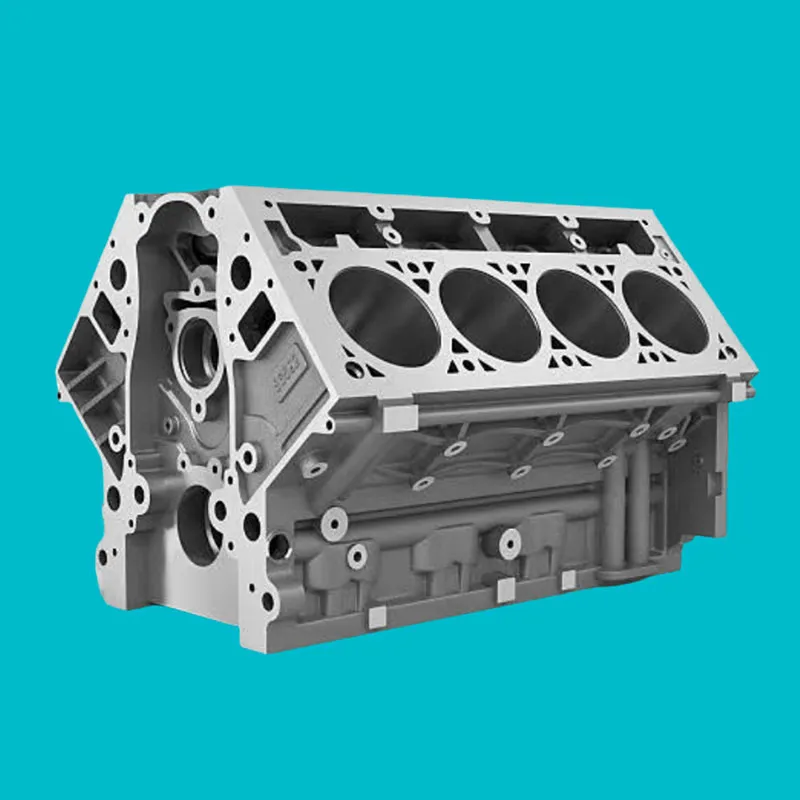

Современные технологии медицинское оборудование

Когда слышишь 'современные медицинские технологии', большинство представляет стерильные лаборатории и программистов в очках. А ведь ключевое звено — металлообработка, где микронные допуски решают, будет ли хирургический инструмент скользить или заедать. Мы в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери через это прошли — когда в 2021 году пробовали адаптировать прецизионные станки для производства ортопедических имплантов. Получилось не сразу: технологи, привыкшие к прокатному оборудованию, сначала недооценили специфику биосовместимых сплавов.

Эволюция требований к точности

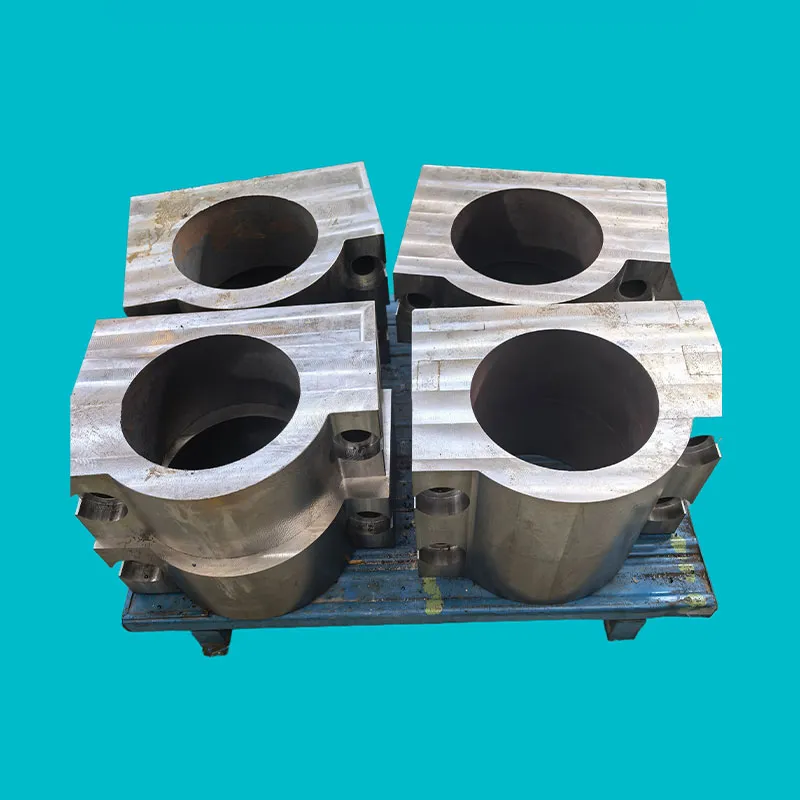

Раньше допуск ±50 мкм считался прорывом, сейчас для нейрохирургических инструментов требуется ±3 мкм. Столкнулись с парадоксом: наши ЧПУ-станки формально укладывались в параметры, но при обработке титановых сплавов возникала вибрация, портившая поверхность. Пришлось совместно с технологами медклиник разрабатывать систему динамической стабилизации — по сути, дорабатывать уже отгруженное оборудование.

Запомнился случай с заказом на катетерные направляющие: конструктивно деталь простая, но внутренний канал должен иметь полировку без малейших микродефектов. Стандартная обработка давала риски глубиной до 0,1 мм — неприемлемо. Решение нашли, заимствовав технологию из аэрокосмической отрасли — алмазное выглаживание с контролем температуры. Да, это удорожало процесс, но для медицинского оборудования такие компромиссы бессмысленны.

Сейчас активно внедряем лазерную калибровку в реальном времени — особенно для деталей эндоскопических систем. Проблема в том, что сертификация таких методов занимает дольше, чем сама разработка. Российские стандарты пока отстают от европейских в части неразрушающего контроля, приходится проводить двойные испытания.

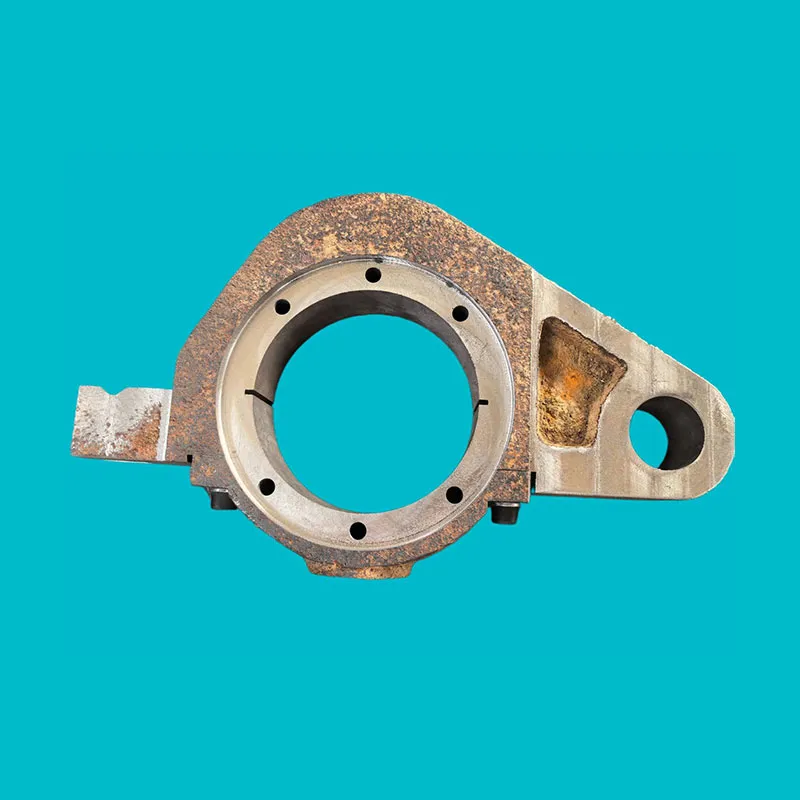

Материаловедение как критический фактор

Переход с нержавеющей стали на титановые сплавы TC4 и никелид титана потребовал пересмотреть всю логику обработки. Например, при фрезеровке нитинола стандартные СОЖ вызывали коррозионную усталость. Экспериментировали с криогенным охлаждением — дорого, но для кардиостептов необходимо. Кстати, часть испытаний проводили на базе партнерской клиники, что дало ценные данные по поведению материалов in vivo.

Сейчас исследуем кобальт-хромовые сплавы для зубных протезов — их прочность выше, но и обработка сложнее. Лазерная наплавка показывает хорошие результаты, но требует особого контроля пористости. Интересно, что технологии, отработанные для металлургического оборудования, помогли создать вакуумные камеры для наплавки без окисления.

Биосовместимые покрытия — отдельная головная боль. Напыление гидроксиапатита на титановые импланты должно иметь переменную толщину с точностью до микрона. Наш отдел контроля качества разработал методику ультразвукового мониторинга в процессе напыления — возможно, запатентуем.

Интеграция электроники и механики

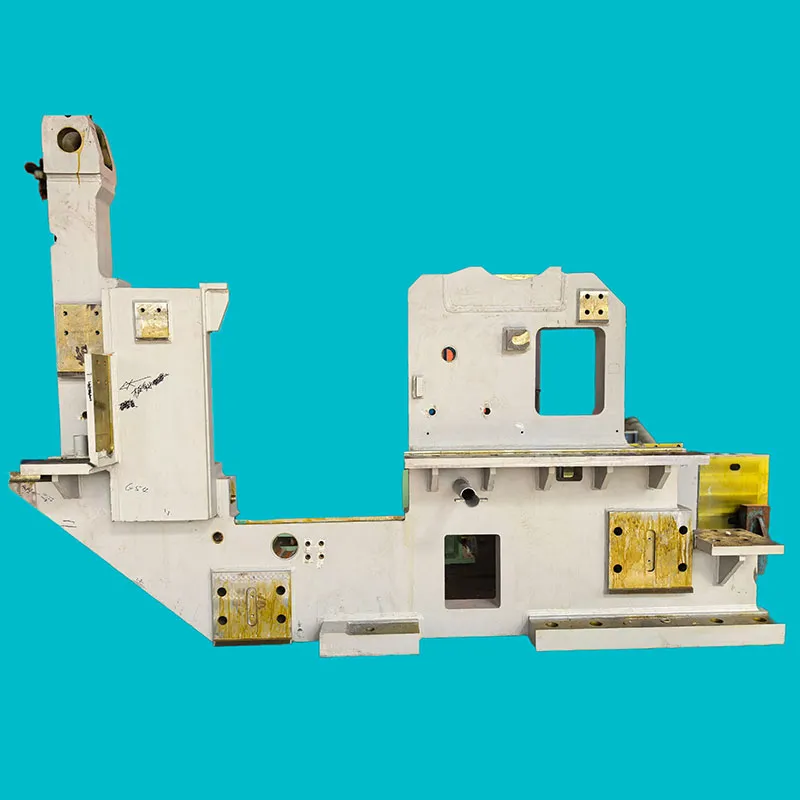

Современные хирургические роботы требуют бесшовного сопряжения механики и сенсоров. При сборке манипуляторов для лапароскопии столкнулись с электромагнитными помехами — моторы влияли на датчики усилия. Решили экранированием и перераспределением проводки, но пришлось перекраивать всю компоновку. Это тот случай, когда помощь инженеров-электронщиков оказалась ценнее программных решений.

Системы визуализации — отдельный вызов. При изготовлении корпусов для УЗИ-аппаратов важно не только обеспечить жесткость, но и экранирование от помех. Использовали алюминиево-магниевые сплавы с многослойным покрытием — технология, изначально разработанная для военной техники. Кстати, именно этот опыт позволил нам выиграть тендер на компоненты для МРТ-оборудования.

Миниатюризация — тренд, который больно бьет по традиционным методам обработки. Для микрохирургических инструментов приходится использовать электроэрозионные станки с Wire EDM, хотя их КПД ниже. Но альтернатив для создания отверстий диаметром 0,1 мм с полированной поверхностью просто нет.

Логистика и стандарты качества

Медицинская отрасль требует не только точности, но и прослеживаемости каждой детали. Внедрили систему маркировки DataMatrix на все компоненты — от заготовки до готового изделия. Это добавило 15% к времени производства, но позволило автоматизировать отчетность для Росздравнадзора.

Стерилизация — неочевидный вызов для металлообработки. Например, паровой автоклав вызывает коррозию в микротрещинах, невидимых при стандартном контроле. Пришлось разработать методику термоциклирования для выявления дефектов — позаимствовали идею из испытаний авиационных двигателей.

Упаковка — кажется мелочью, но для имплантов это критично. Совместно с биотехнологической компанией создали вакуумные контейнеры с двойной стерилизационной мембраной. Интересно, что оборудование для их производства модифицировали из линий для упаковки зерна — оказалось, принципы схожи.

Перспективы и барьеры роста

Расширение в сегмент медицинского оборудования — стратегический шаг для ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери. Но конкуренция с европейскими производителями требует не только технологического превосходства, но и сервисной сети. Сейчас создаем мобильные бригады для обслуживания оборудования на местах — опыт ремонта прокатных станов оказался полезен.

Цифровые двойники — следующая цель. Уже тестируем систему виртуальных испытаний для эндопротезов, которая позволяет предсказать износ до изготовления физического образца. Пока точность прогноза 87%, но для сокращения цикла разработки этого достаточно.

Кадровый вопрос — больнее всего. Технологи, понимающие одновременно металлообработку и медицинские требования, на вес золота. Пришлось организовать стажировки в клиниках для наших инженеров — после того как хирург лично показал, как заедает неотполированный зажим, качество сборки выросло на 40%.

Сейчас через сайт https://www.wkjx.ru ведем переговоры о поставках компонентов для дентального оборудования — интересно, что требования к точности здесь даже выше, чем в аэрокосмической отрасли. Возможно, это станет новым вызовом для нашего производства прецизионных станков.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция