Слой футеровки

Когда слышишь 'слой футеровки', многие сразу представляют себе просто термостойкую прокладку. На деле же это сложная система, где каждый миллиметр просчитан под конкретные температурные и механические нагрузки. Помню, как на одном из заводов в Челябинске пришлось переделывать целую линию из-за того, что проектировщики не учли перепад напряжений в зоне контакта слой футеровки с корпусом печи - появились микротрещины, которые за сезон выросли в сквозные прогары.

Ошибки проектирования и чем за них платят

Чаще всего проблемы начинаются с экономии на расчетах. Видел как-то вращающуюся печь, где слой футеровки сделали одинаковым по всей длине. В зоне максимального температурного удара (около 1300°C) огнеупор начал крошиться уже через три месяца, хотя в холодных зонах он бы прослужил годы. Пришлось останавливать производство и делать выборочную замену с переходом на многослойную структуру.

Особенно критично в цементных печах - там где чередуются нагрев и охлаждение. Если не предусмотреть компенсационные швы, материал работает на разрыв. Однажды наблюдал, как после восьми месяцев эксплуатации целые блоки выпадали единым пластом. Хорошо, что вовремя заметили - иначе бы пришлось менять не только футеровку, но и барабан.

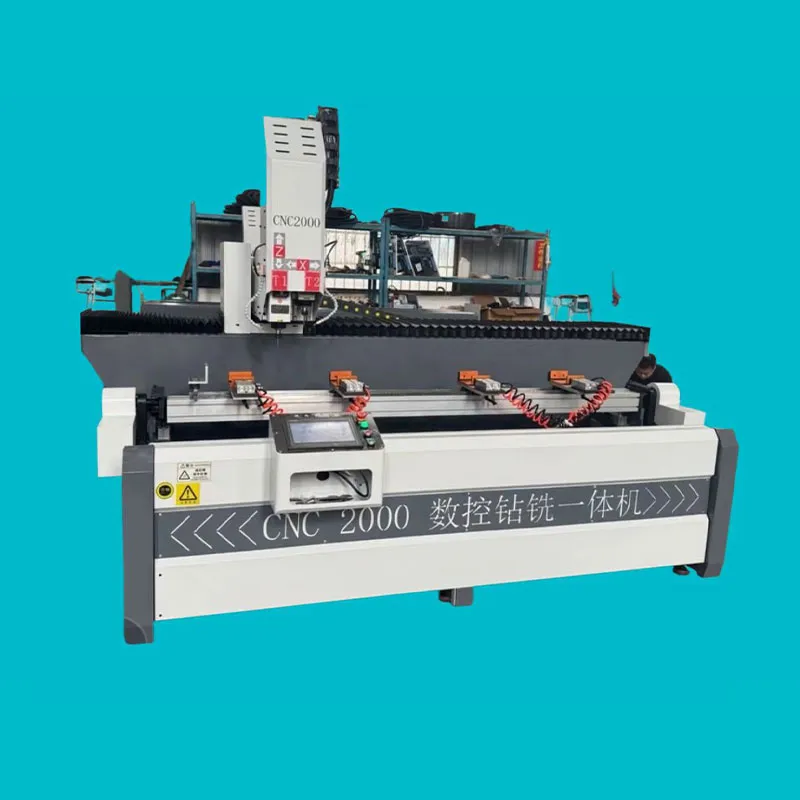

Сейчас многие пытаются применять готовые решения от западных производителей, но без адаптации к нашим условиям. Немецкие материалы, например, часто не выдерживают российских перепадов температур при транспортировке и хранении. Приходится разрабатывать местные аналоги, как это делает ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери в своем сегменте оборудования.

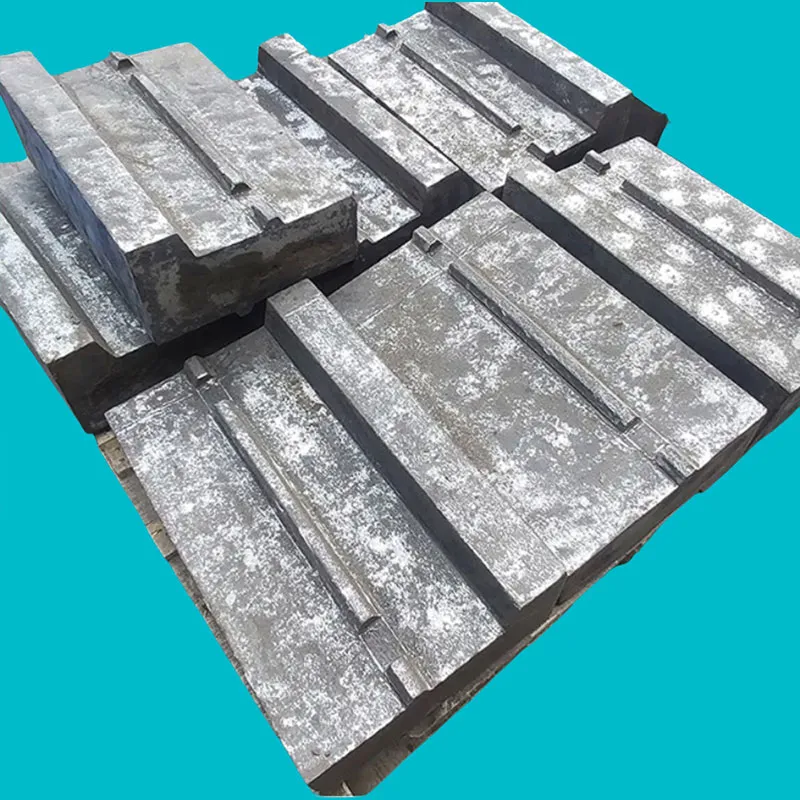

Материалы: от шамота до современных композитов

Раньше в ходу был в основном шамот - дешево, но для современных температур уже не тянет. Сейчас перешли на высокоглиноземистые материалы, особенно в зонах выше 1100°C. Но и тут есть нюансы - при резком нагреве появляются внутренние напряжения, которые могут привести к расслоению слой футеровки.

Интересный случай был на металлургическом комбинате, где для индукционных печей подбирали состав. Оказалось, что стандартные решения не подходят из-за электромагнитного поля - пришлось добавлять специальные присадки для стабилизации. Такие задачи как раз по силам компаниям типа ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, которые специализируются на прецизионном оборудовании.

Совсем недавно тестировали композитный материал с керамическими волокнами - казалось бы, идеальный вариант. Но при вибрации (а она есть в любом промышленном оборудовании) волокна начинают мигрировать, появляются зоны разной плотности. Пришлось дорабатывать технологию крепления, чтобы избежать расслоения.

Монтаж: где теряется качество

Даже с идеальным материалом можно все испортить при монтаже. Самый частый промах - несоблюдение времени схватывания растворов. Видел, как бригада, чтобы ускориться, начинала прогревать печь раньше срока - в результате весь слой футеровки пошел трещинами еще до выхода на рабочий режим.

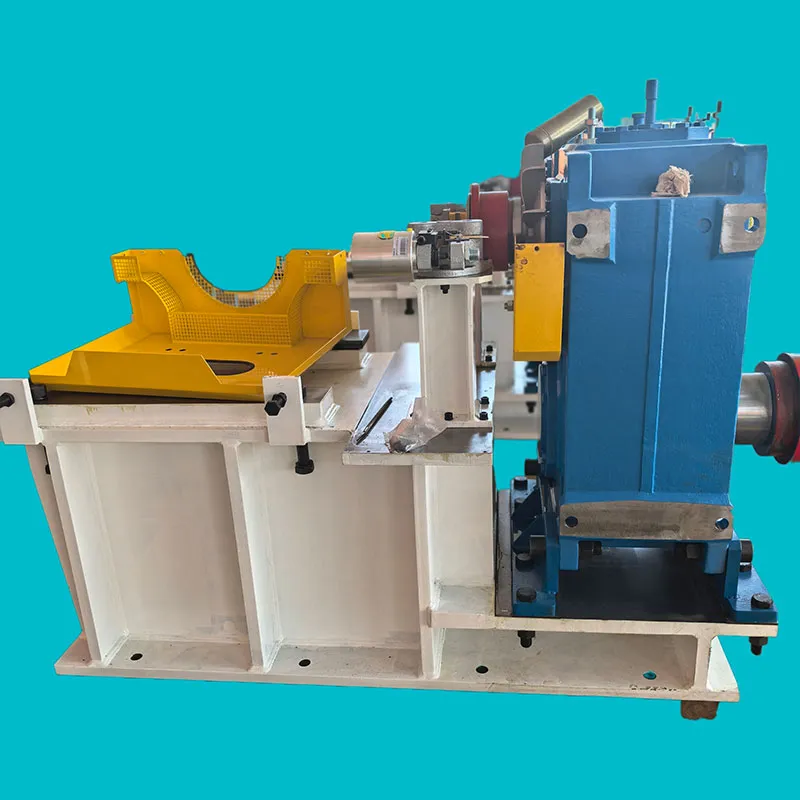

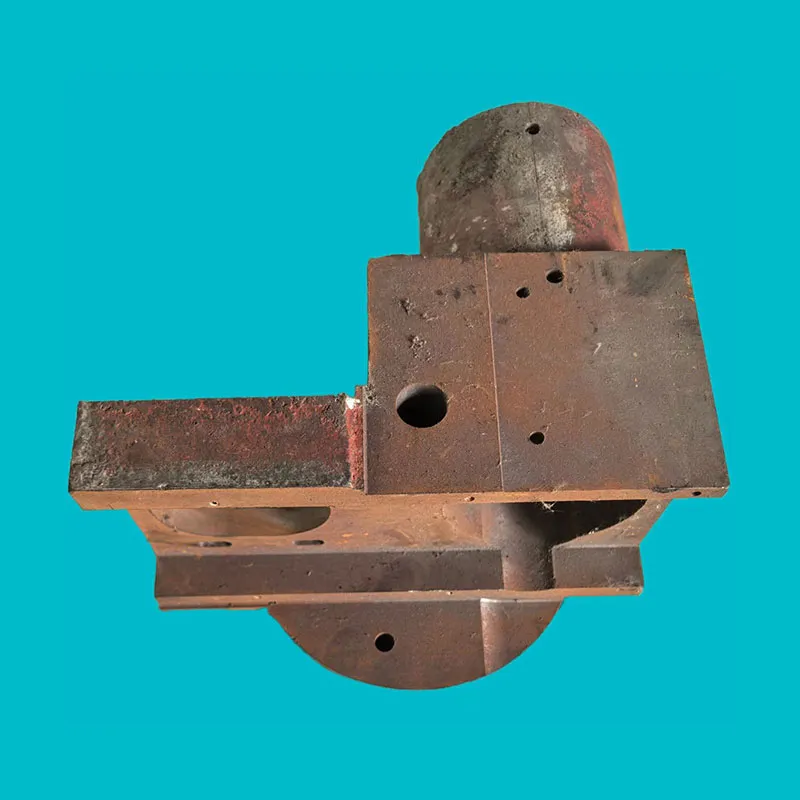

Еще одна проблема - подготовка поверхности. На одном из заводов прокатного оборудования (кстати, именно такое производит ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери) пришлось демонтировать только что уложенную футеровку из-за остатков старого раствора на корпусе. Казалось бы, мелочь - но при тепловом расширении эти неровности создают точки перенапряжения.

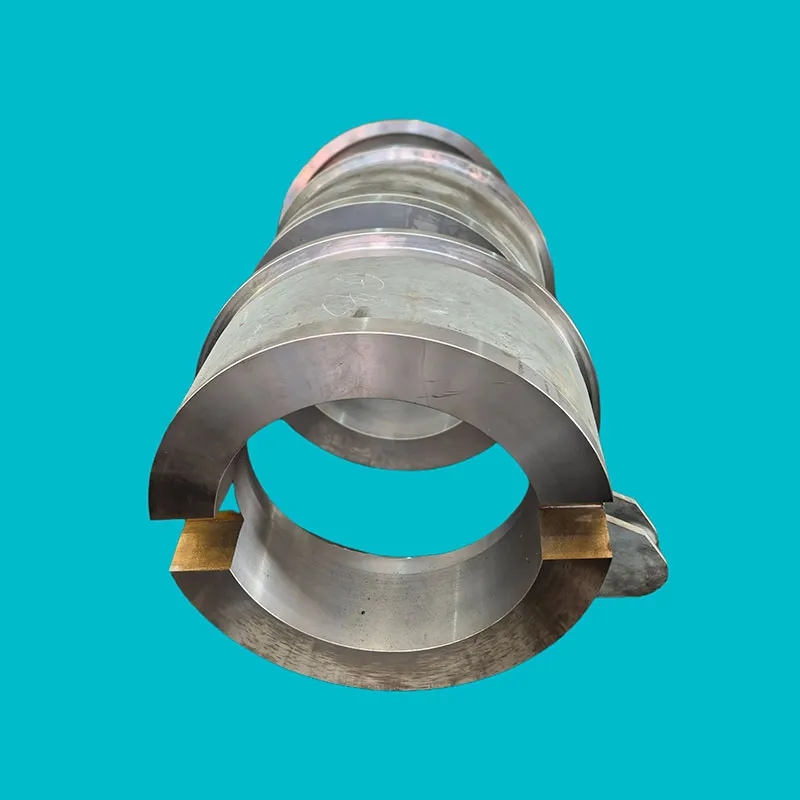

Особенно сложно с криволинейными поверхностями - в местах перехода с цилиндра на конус всегда есть риск неплотной укладки. Приходится использовать клиновые блоки специальной формы, но их производство дороже. Многие пытаются экономить, подпиливая стандартные - а потом удивляются, почему футеровка не выдерживает расчетного срока.

Контроль состояния в процессе эксплуатации

Раньше оценивали состояние по внешнему виду при остановках, но сейчас все чаще используют термографию. На одном из предприятий по обработке зерна (кстати, в портфолио ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери есть и такое оборудование) установили тепловизоры постоянного контроля - сразу выявили несколько зон с аномальным нагревом, где футеровка истончилась на 40%.

Но и тут есть подводные камни - тепловизор показывает только поверхностную температуру. Чтобы оценить остаточную толщину, приходится комбинировать методы: акустический контроль для выявления полостей и ультразвуковой для измерения толщины. Особенно важно для оборудования с вращающимися частями, где визуальный осмотр затруднен.

Сейчас пробуем внедрить систему предиктивного анализа - собираем данные по температуре, вибрации, рабочим циклам, чтобы прогнозировать остаточный ресурс слой футеровки. Пока результаты обнадеживающие - на двух печах уже предотвратили аварийные ситуации, заметив аномалии в данных за неделю до критического износа.

Перспективные разработки и ограничения

Сейчас много говорят о самовосстанавливающихся материалах - с микрокапсулами, которые при трещинах высвобождают ремонтный состав. Пробовали на экспериментальной установке - пока дорого и для промышленных масштабов не совсем надежно. Но направление перспективное, особенно для оборудования с длительным циклом работы между остановками.

Интересно было бы адаптировать для футеровки некоторые решения из аэрокосмической отрасли - например, керамические матричные композиты. Но пока стоимость слишком высока, да и технология крепления таких материалов к металлическому корпусу требует доработки. Возможно, компании вроде ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, которые планируют выход в аэрокосмический сектор, смогут предложить какие-то гибридные решения.

Из реально работающих новшеств - композитные материалы с программируемым коэффициентом теплового расширения. Позволяют снизить напряжения в переходных зонах, где обычно и начинается разрушение слой футеровки. На испытаниях такие образцы показали на 25% больше циклов стойкости по сравнению с традиционными.

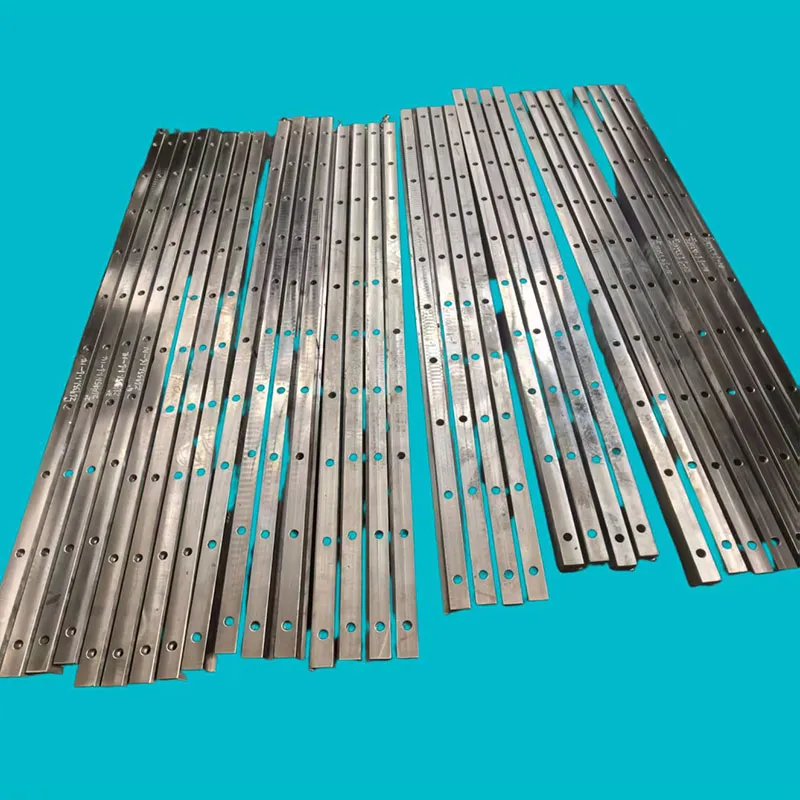

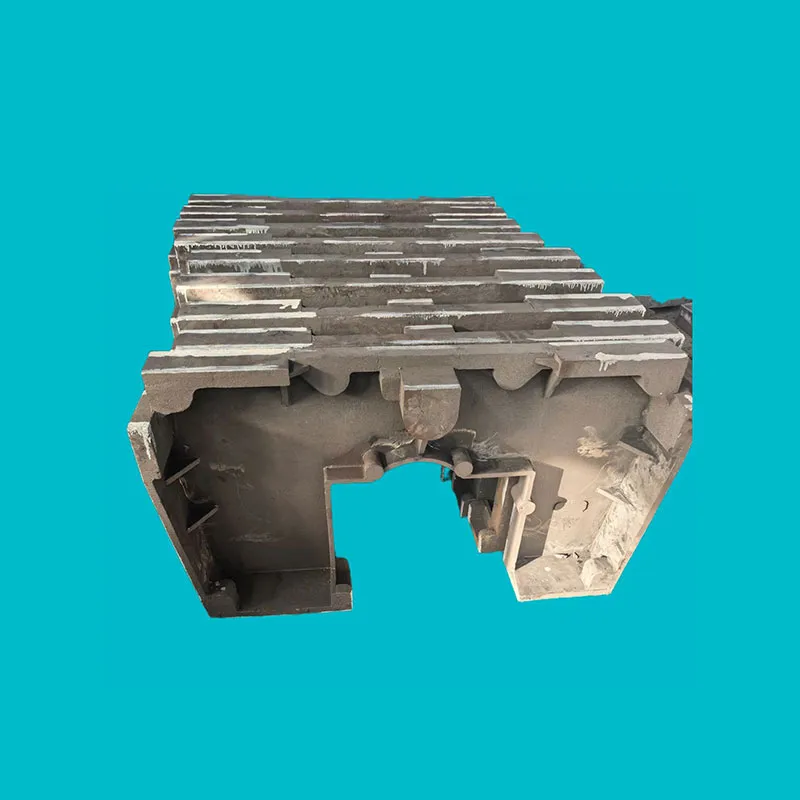

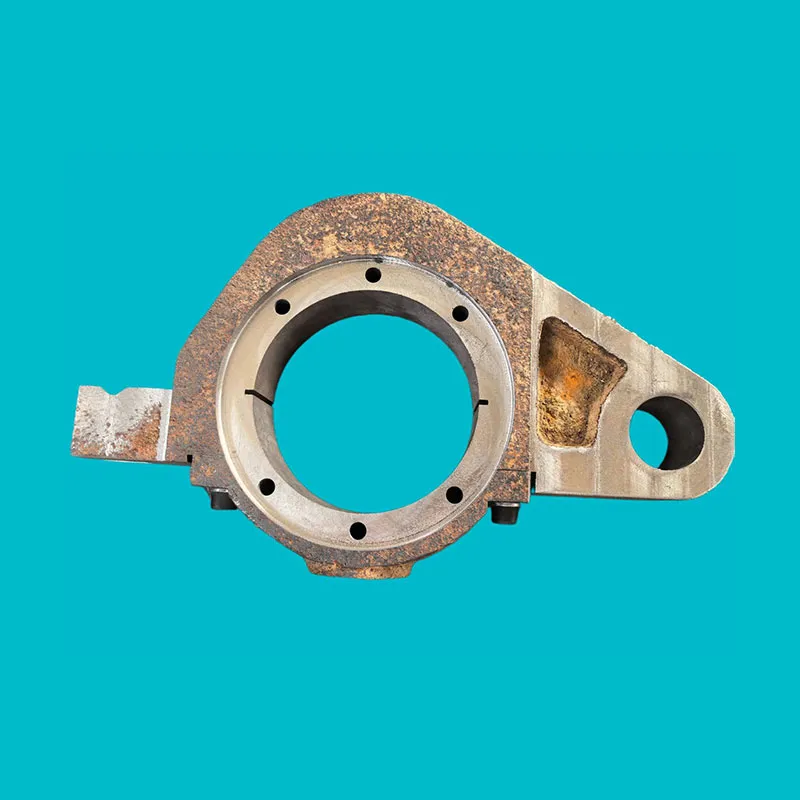

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Современные технологии медицинское оборудование

- 1с медицинское оборудование

- Купить гидравлические прессы 100 тонн

- Медицинское гинекологическое оборудование

- Фрезерный станок с чпу гф2171

- Медицинский оборудование прайс

- Гидравлический пресс для запрессовки

- Поперечина (станка)

- Пресс гидравлический 10 т

- Цилиндр гидравлический прицеп