Система контроля медицинского оборудования

Когда слышишь 'система контроля медицинского оборудования', первое, что приходит в голову — это кипа бумаг с ежедневными проверками томографов. Но на деле всё давно ушло в цифру, хоть и не везде это осознали. Помню, как в 2019 году мы вводили первую систему мониторинга для рентген-аппаратов — тогда многие коллеги считали, что это просто 'ещё один способ усложнить жизнь'. А оказалось, что без автоматизации данных о калибровке и износе деталей мы теряли до 40% информации о реальном состоянии аппаратуры.

Эволюция подходов к контролю

Раньше всё сводилось к журналам учёта, где медфизик раз в квартал вносил данные о дозах излучения. Проблема в том, что такие записи не отражали динамику изменений. Скажем, когда у УЗИ-сканера начинаются сбои в работе датчика, это проявляется постепенно — сначала пара артефактов на изображении, потом учащение случаев. В бумажном журнале эти нюансы терялись.

С переходом на системы типа система контроля медицинского оборудования от RidgeTech мы столкнулись с неожиданным нюансом — медсёстры отказывались вносить данные о ежедневных проверках, считая это лишней работой. Пришлось переделывать интерфейс, добавлять упрощённые формы ввода. Это важный момент — любая система должна учитывать человеческий фактор, иначе она останется на бумаге.

Кстати, сейчас многие производители переходят на облачные решения, но здесь есть подводные камень — например, для МРТ-аппаратов требуется локальное хранение части данных из-за требований безопасности. Мы в своё время наступили на эти грабли, когда попытались полностью перевести архив на внешние серверы.

Практические сложности внедрения

Одна из главных ошибок — пытаться создать универсальную систему для всего оборудования. Для стерилизационных установок и для лабораторных центрифуг параметры контроля совершенно разные. В 2021 году мы пробовали адаптировать платформу от Siemens для всего парка оборудования — получилось громоздко и неудобно в использовании.

Особенно сложно с оборудованием разных поколений. Старые советские аппараты УВЧ-терапии вообще не имеют цифровых выходов, приходится использовать дополнительные датчики. А современные цифровые томографы сами передают данные о нагрузке и износе — но их форматы часто несовместимы между производителями.

Интересный случай был с хирургическими мониторами — оказалось, что калибровка цветопередачи должна проверяться еженедельно, а не ежемесячно, как мы изначально заложили. Обнаружили это только после серии жалоб от хирургов на 'неестественные оттенки'. Пришлось пересматривать весь регламент.

Связь с производственными процессами

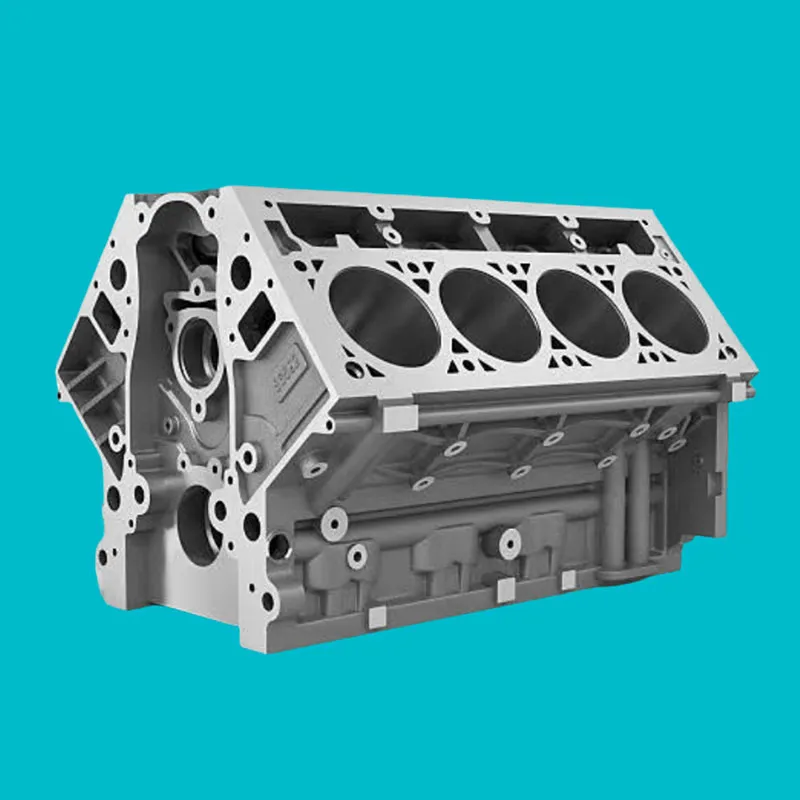

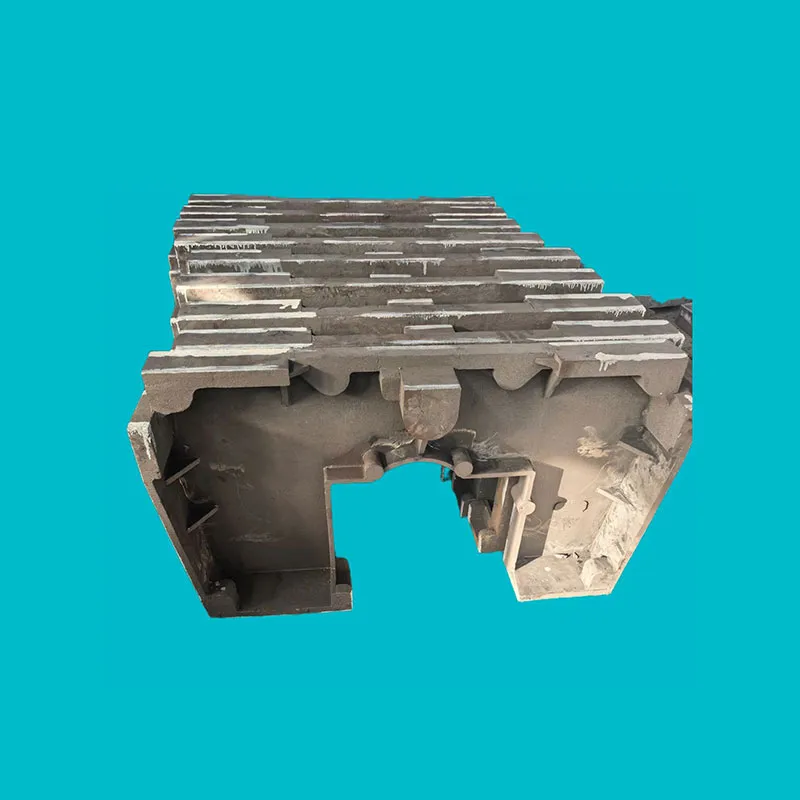

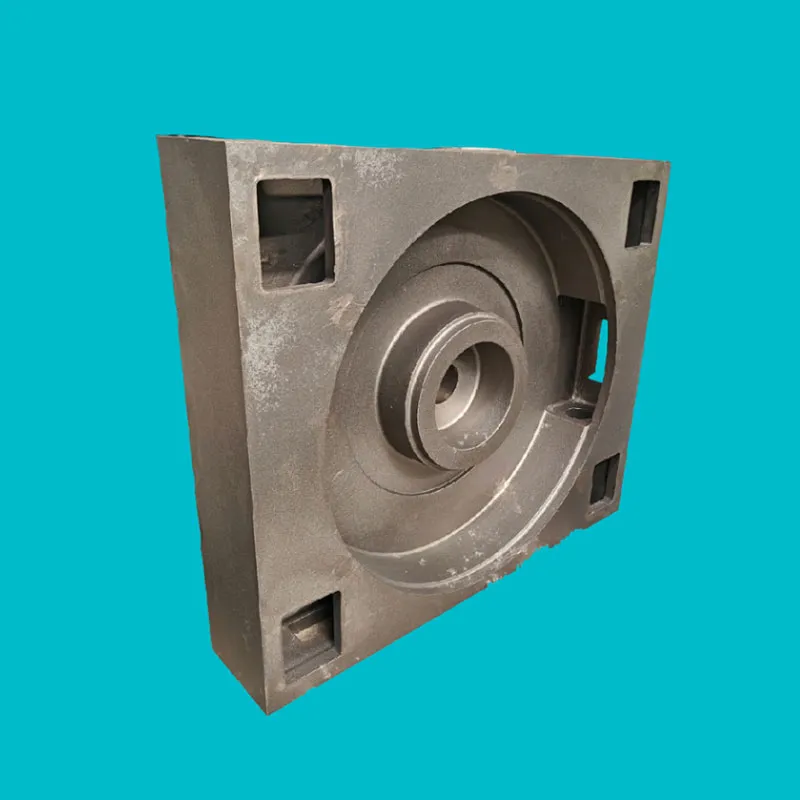

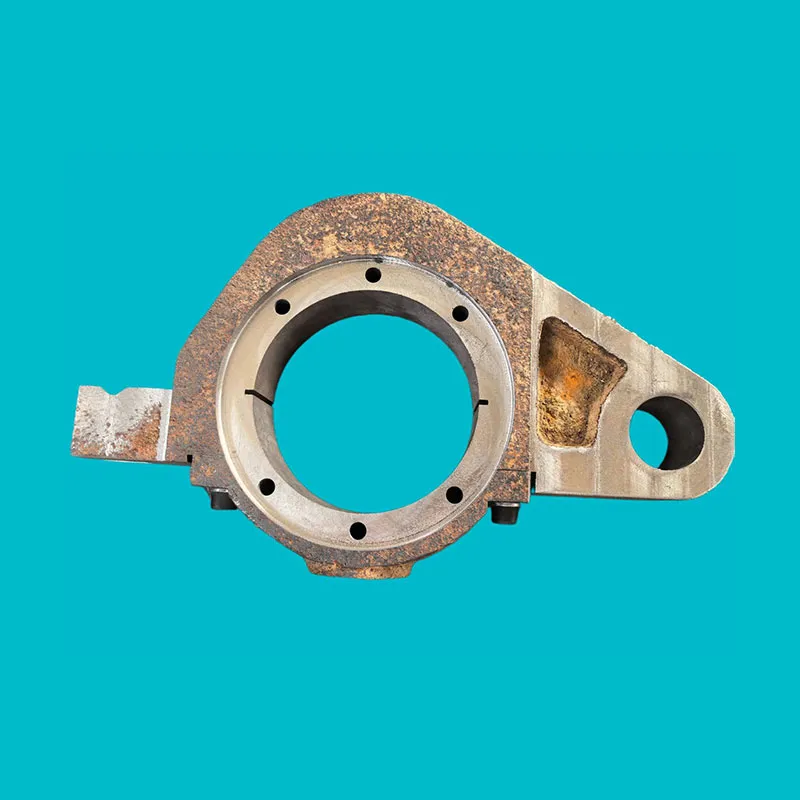

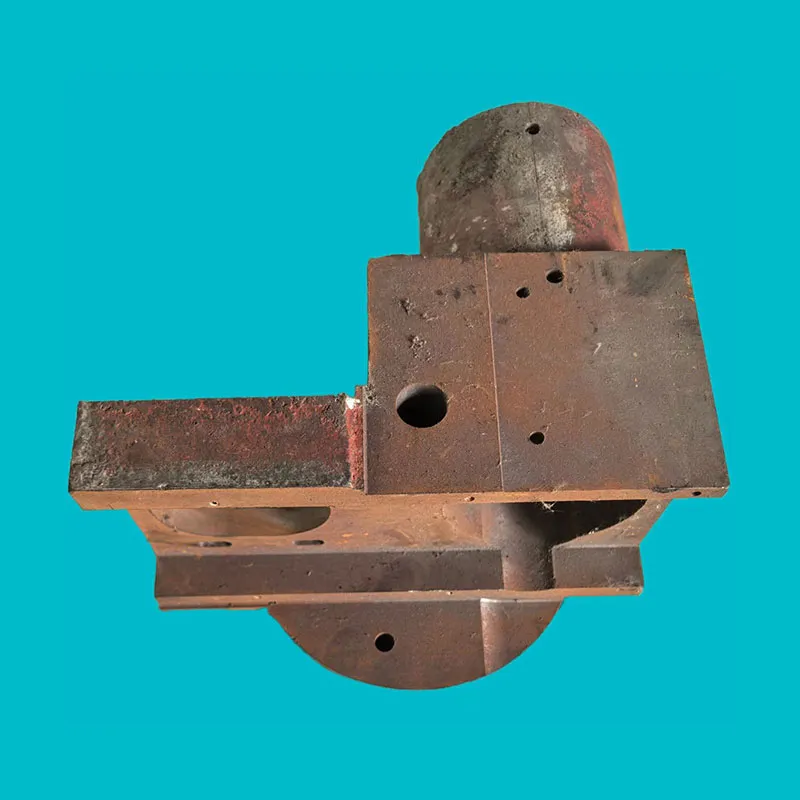

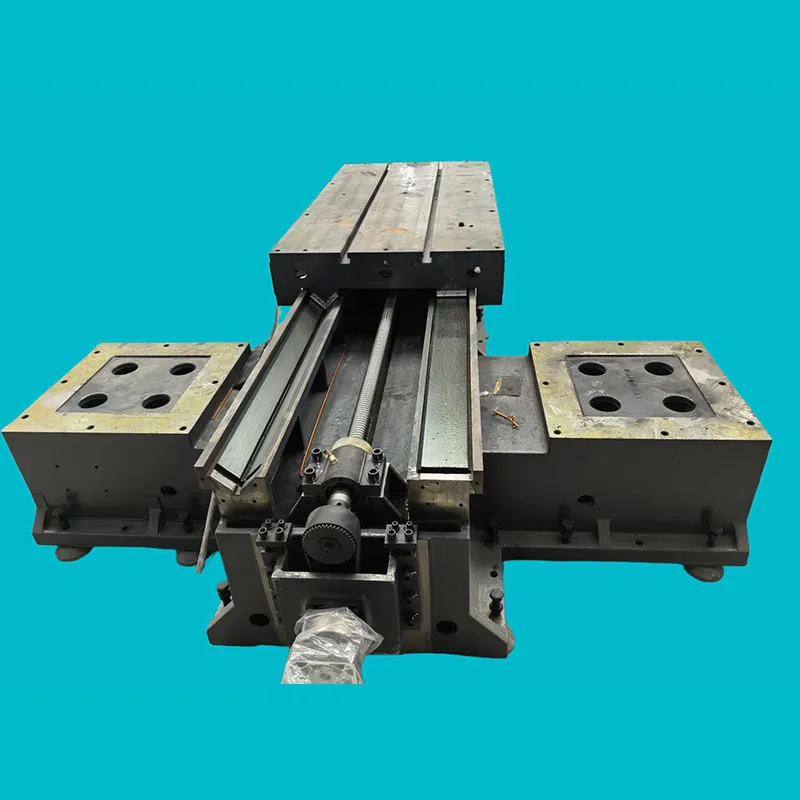

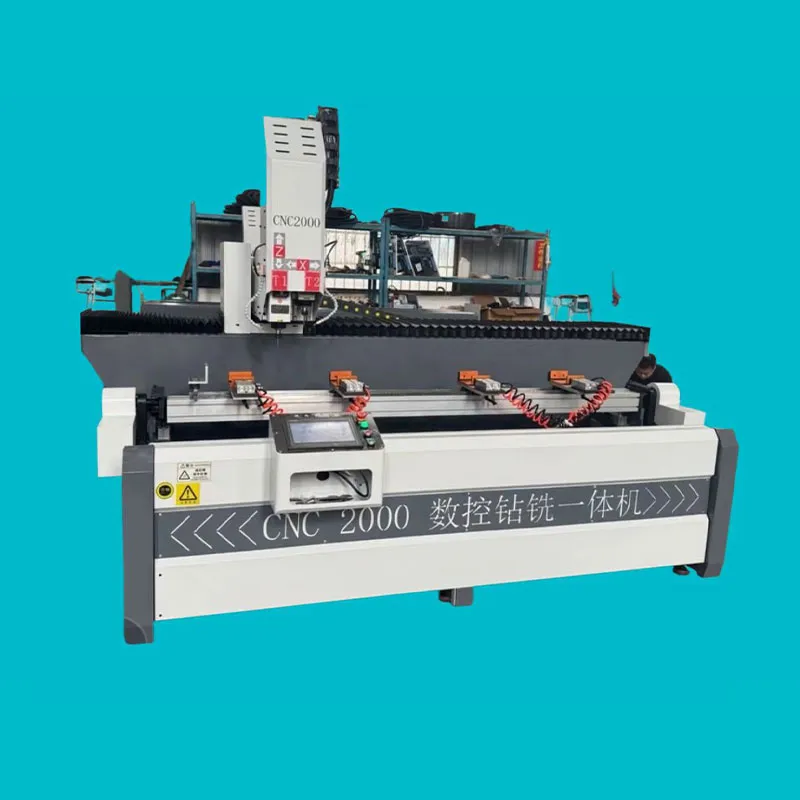

Когда компания типа ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери планирует расширяться в сектор медицинского оборудования, важно понимать, что требования к контролю здесь принципиально другие. В металлургии допустимы определённые погрешности, а в медицине — нет. Их опыт с прецизионными станками (https://www.wkjx.ru) может стать хорошим фундаментом, но нужна адаптация.

Например, при производстве компонентов для аппаратов ИВЛ требуется не просто точность, но и полная прослеживаемость каждой детали. Мы как-то работали с заводом, который делал вентили для кислородных систем — там пришлось внедрять двойную систему контроля: на этапе производства и на этапе сборки.

Кстати, их услуги по обработке металлических конструкций могли бы пригодиться при создании корпусов для диагностического оборудования — но нужно учитывать требования к электромагнитной совместимости, которые в медицине особенно строгие.

Реальные кейсы и неудачи

Самая болезненная история связана с системой мониторинга для наркозно-дыхательной аппаратуры. Мы решили сэкономить и взяли готовое решение от IT-компании без медицинского опыта. Результат — система показывала 'всё в норме', когда фактически был изношен клапан подачи кислорода. Хорошо, что вовремя заметили анестезиологи.

Другой пример — попытка использовать для контроля УЗИ-аппаратов обычные промышленные датчики температуры. Не учли, что медицинское оборудование работает в специфических условиях — постоянные дезинфекции, перепады влажности. Датчики вышли из строя через два месяца.

А вот удачный опыт — внедрение системы предупредительного обслуживания для лабораторных центрифуг. На основе анализа вибрации мы научились предсказывать необходимость замены подшипников за 2-3 недели до реальной поломки. Это сэкономило нескольким лабораториям деньги на срочном ремонте.

Перспективы развития

Сейчас вижу тенденцию к интеграции систем контроля с ERP-системами клиник. Это позволяет не просто отслеживать состояние оборудования, но и оптимизировать закупки запчастей, планировать ремонты без простоев. Правда, пока такие решения дороги и требуют перестройки всех процессов.

Интересно, что компании из смежных отраслей — например, ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери с их опытом в аэрокосмической и нефтяной сферах — могли бы предложить интересные решения. Их технологии обработки деталей для критических применений вполне применимы в медицинском оборудовании.

Лично я считаю, что будущее за гибридными системами, которые сочетают автоматический сбор данных с экспертной оценкой. Никогда алгоритмы полностью не заменят опытного инженера, который по звуку работы двигателя компьютерного томографа может определить начинающиеся проблемы. Но они могут стать хорошим помощником.

Выводы и рекомендации

Главный урок за последние годы — не существует идеальной системы контроля. Для каждой клиники нужно подбирать решение индивидуально, учитывая парк оборудования, квалификацию персонала и бюджет. Иногда лучше начинать с простых решений для критически важного оборудования, чем пытаться сразу охватить всё.

При выборе поставщиков стоит обращать внимание на компании с опытом в смежных precision-отраслях. Например, те же ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, судя по их сайту (https://www.wkjx.ru), имеют серьёзный опыт в обработке металлов — это может быть полезно при производстве компонентов для медицинской техники.

И последнее — любая система контроля бессмысленна без правильно организованного процесса реагирования на данные. Можно иметь самые современные датчики, но если нет чёткого регламента действий при обнаружении отклонений — всё это просто игрушки.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция