Рынок медицинского оборудования 2025

Когда говорим про рынок медицинского оборудования к 2025, многие сразу представляют себе хай-тек операционные с роботами-хирургами. На деле же основной драйвер сейчас — это локализация базовых аппаратов ИВЛ и диагностических систем, где мы до сих пор зависим от китайских двигателей и немецкой электроники. Вот именно в этой щели между амбициями и реальностью и крутятся такие компании, как наша.

Текущий ландшафт: где мы находимся

Смотрю на тендерные заявки за последний квартал — 60% закупаемого оборудования всё ещё импортное. Но если в 2020 году это были готовые аппараты УЗИ от Siemens, то сейчас закупают комплектующие для сборки в особой экономической зоне под Казанью. Интересно, что даже китайские производители стали активнее локализовать производство — в прошлом месяце видел их станки для обработки корпусов томографов на выставке в Сколково.

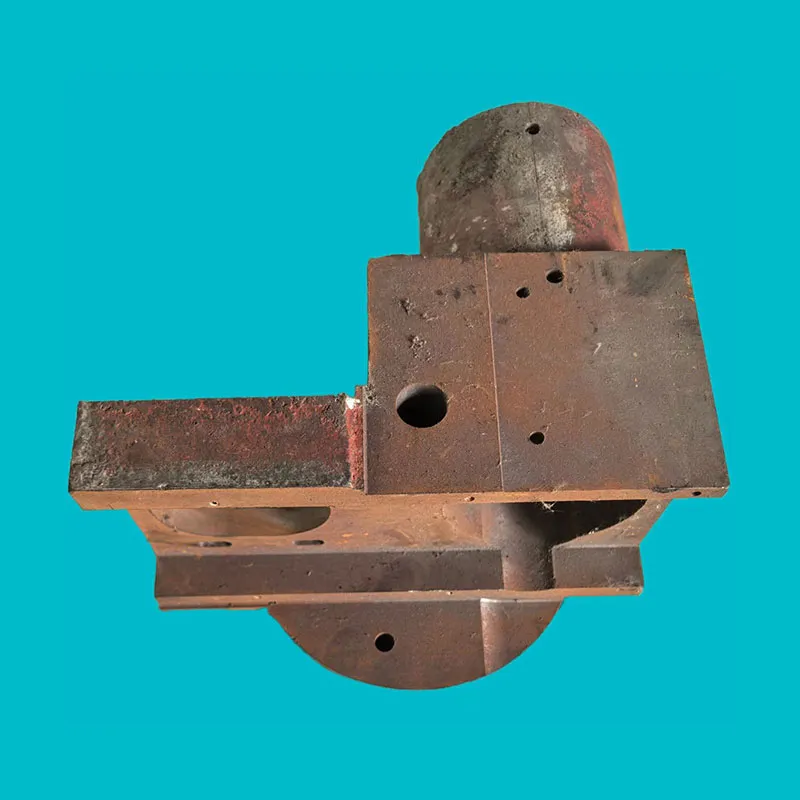

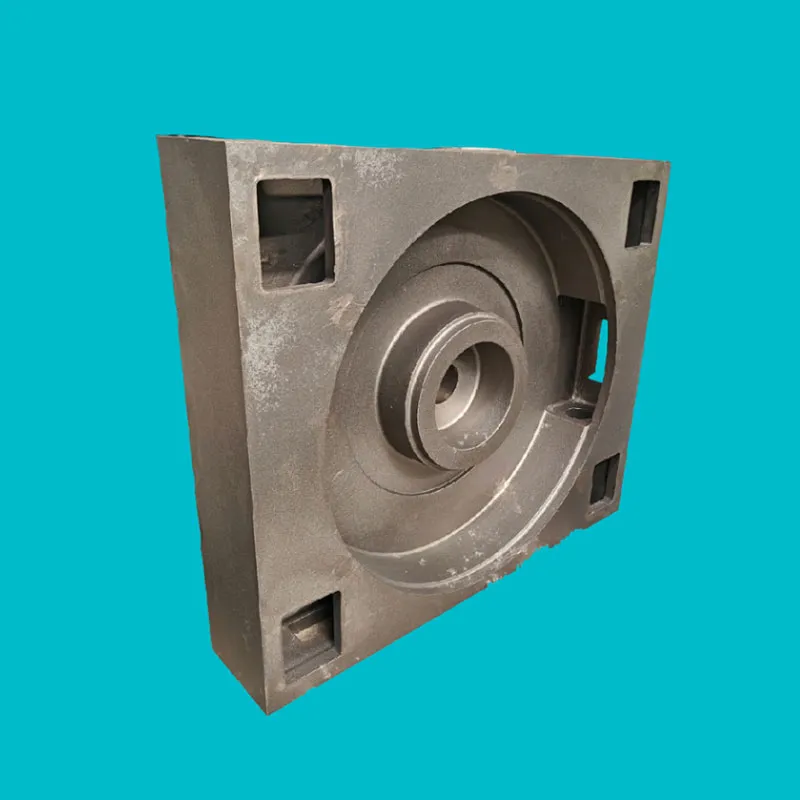

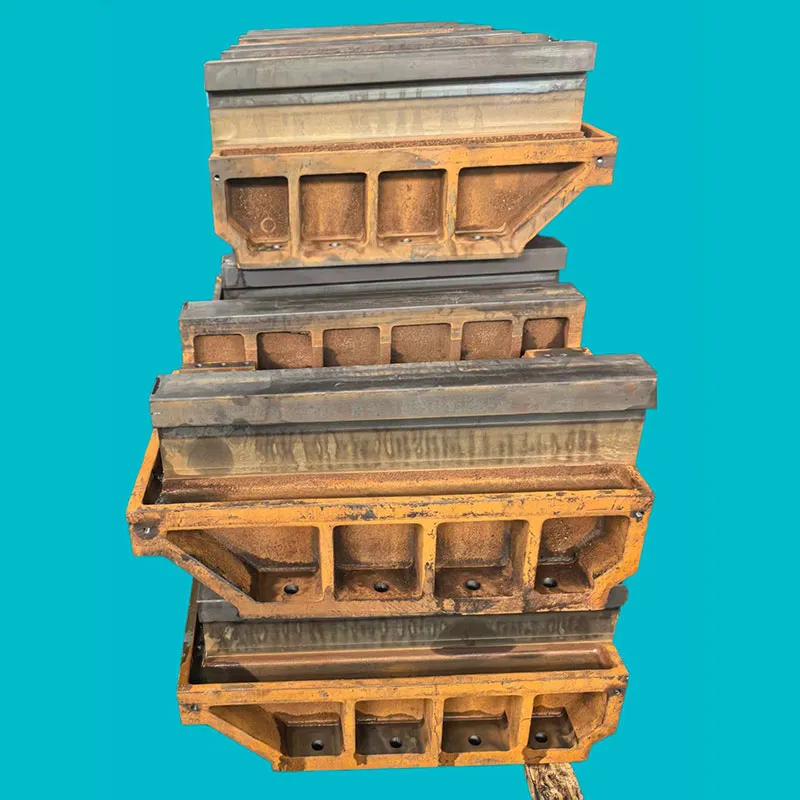

Наша компания ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери пока работает в смежных секторах, но уже тестирует прототипы компонентов для медицинских стерилизаторов. Проблема в том, что требования к допускам в медицине на порядок выше, чем в нашем основном металлургическом профиле. Пришлось перестраивать три координатно-расточных станка, чтобы добиться нужной чистоты поверхности для деталей аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Кстати, о качестве — многие недооценивают, как влияет вибрация оборудования на точность обработки медицинских компонентов. Мы в Ханьчжун Вэйкэ специально разработали систему динамической стабилизации для фрезерных станков, но для медицинского сегмента пришлось дополнительно внедрить лазерную коррекцию в реальном времени. Дорого, но иначе конкурировать с чешскими производителями бессмысленно.

Технологические вызовы и наши решения

Самый больной вопрос — материалы. Для хирургических инструментов требуются спецсплавы, которые у нас в стране почти не производят. Пришлось налаживать контакты с ?ВСМПО-Ависма? для поставок титановых прутков, но их технология не совсем подходит для микроинвазивных щипцов. Сейчас экспериментируем с порошковой металлургией — пока получается дороже немецких аналогов на 30%, но зато полный контроль над цепочкой.

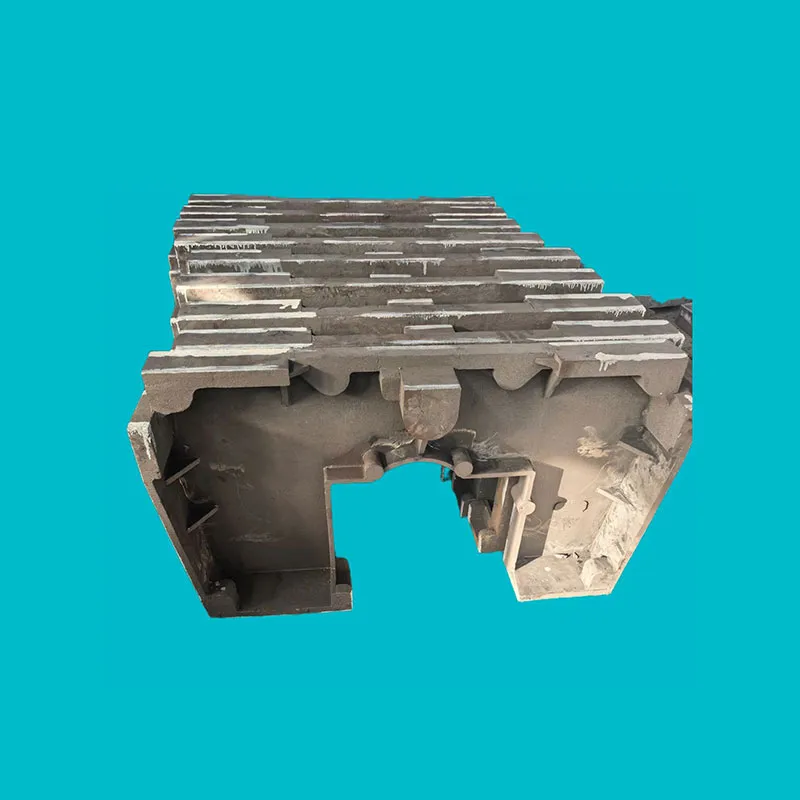

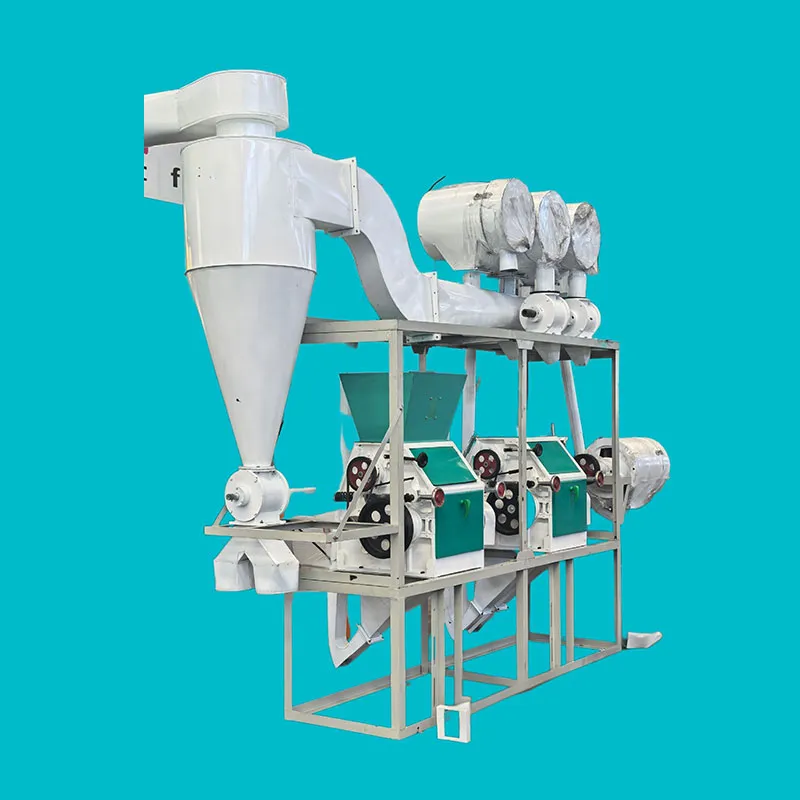

В обработке зерна мы добились точности до 5 микрон, но для компонентов МРТ-аппаратов нужны допуски до 1 микрона. Пришлось полностью менять систему ЧПУ на двух производственных линиях. Интересно, что технологии, которые мы разработали для аэрокосмического сектора, частично помогли — но только частично. Медицинское оборудование требует другой философии проектирования.

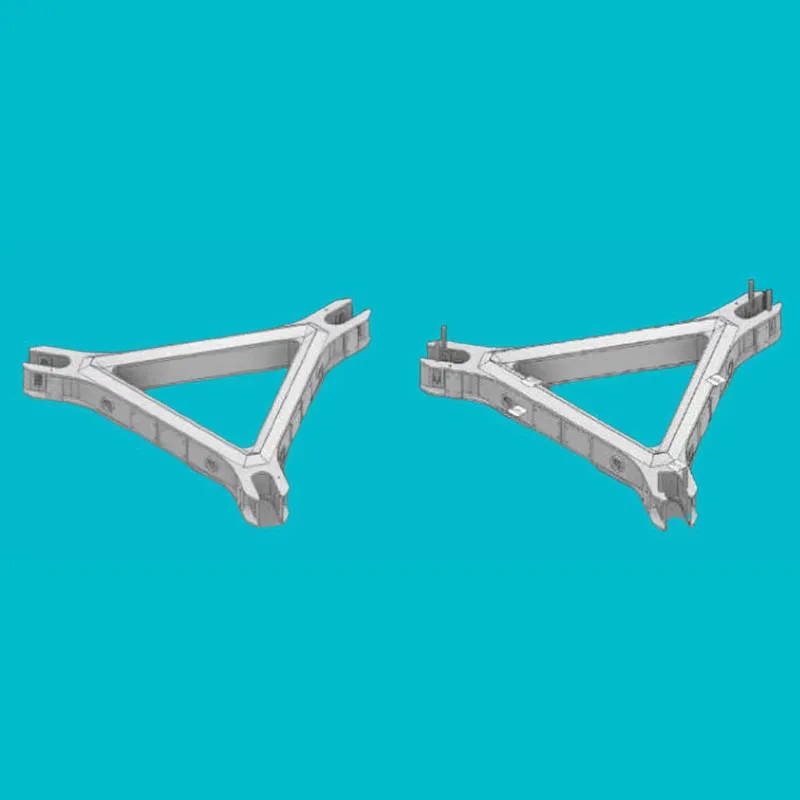

Помню, как в прошлом году пробовали делать прототип держателя для эндоскопических камер — казалось бы, простая деталь. Но оказалось, что алюминиевый сплав вызывает аллергические реакции у некоторых пациентов. Пришлось переходить на медицинскую нержавейку, что потребовало перенастройки всех режущих инструментов. Такие мелочи постоянно всплывают при переходе на медицинское оборудование.

Бизнес-перспективы и риски

Аналитики говорят о росте рынка на 12% ежегодно, но на практике основная прибыль сейчас в сервисном обслуживании, а не в производстве. Мы в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери рассматриваем возможность создания отдельного подразделения по ремонту диагностического оборудования — это даст постоянный cash flow пока доводим до ума собственные разработки.

Государственные субсидии — палка о двух концах. С одной стороны, они покрывают до 40% затрат на НИОКР, с другой — привязывают к жёстким срокам внедрения. Наш проект станка для производства ортопедических имплантов застрял на стадии сертификации на 8 месяцев — все сроки сорваны, хотя технически всё работает идеально.

Конкуренция с китайскими производителями становится всё жёстче. Их новый завод в Подмосковье выпускает рентгеновские аппараты по ценам на 25% ниже наших себестоимостей. При этом качество... скажем так, соответствует минимальным требованиям Росздравнадзора. Но больницы покупают — бюджет ограничен. Нам приходится делать ставку на кастомизацию и постгарантийное обслуживание.

Интеграция смежных компетенций

Наш опыт в металлургическом оборудовании неожиданно пригодился при разработке системы охлаждения для томографов. Оказалось, принципы отвода тепла от прокатных станов можно адаптировать для магнитных катушек. Правда, пришлось полностью пересмотреть материалы теплообменников — медь не подходила из-за создания паразитных магнитных полей.

Сектор обработки зерна, который изначально казался совершенно не связанным с медициной, дал неожиданный бонус — технологии точной калибровки сит мы использовали для создания фильтров систем гемодиализа. Такие кросс-отраслевые переносы технологий становятся ключевым конкурентным преимуществом.

Сейчас пробуем применить наши компетенции в прецизионных станках для создания миниатюрных хирургических инструментов. Сложность в том, что для роботизированной хирургии нужны не просто точные, а ?умные? инструменты с обратной связью. Пришлось нанимать специалистов по биомеханике — их зарплатные ожидания вдвое выше, чем у наших инженеров-металлургов.

Что будет к 2025 году

Если всё пойдет по плану, к 2025 мы выйдем на серийное производство трёх линеек медицинского оборудования: стерилизационных установок (здесь наш опыт в термической обработке металлов очень кстати), компонентов для аппаратов ИВЛ и специализированного инструмента для ортопедии. Но честно говоря, более реалистичный сценарий — занять устойчивую нишу в производстве запчастей и сервисе.

Главный риск — технологическое отставание. Пока мы осваиваем производство аппаратов предыдущего поколения, западные компании уже тестируют системы на основе ИИ. Наш ответ — партнёрство с российскими IT-компаниями, но пока это больше пиар, чем реальные проекты.

Интересно, что китайские коллеги из параллельных отраслей советуют не гнаться за сложными системами, а сосредоточиться на расходных материалах и комплектующих. Может быть, они правы — прибыльность там ниже, но и риски меньше. В любом случае, рынок медицинского оборудования к 2025 явно будет другим — более сегментированным, с чёткими нишами и жёсткой конкуренцией в каждом ценовом сегменте.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Сколько стоит токарный станок с чпу

- Настольный фрезерный станок с чпу мини

- Футеровка горелки

- Медицинское оборудование купить в китае

- Пятикоординатный фрезерный станок с чпу

- Фрезерный станок с чпу производственный

- Подъем стола станка

- Гидравлические цилиндры б у купить

- Разработчики медицинского оборудования

- Поворотный 3д стол