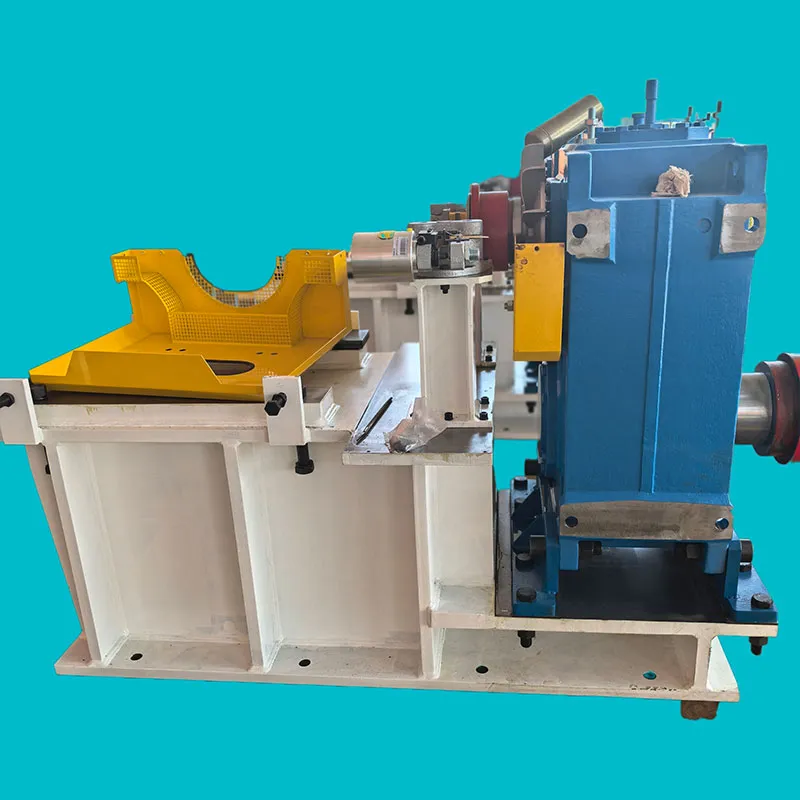

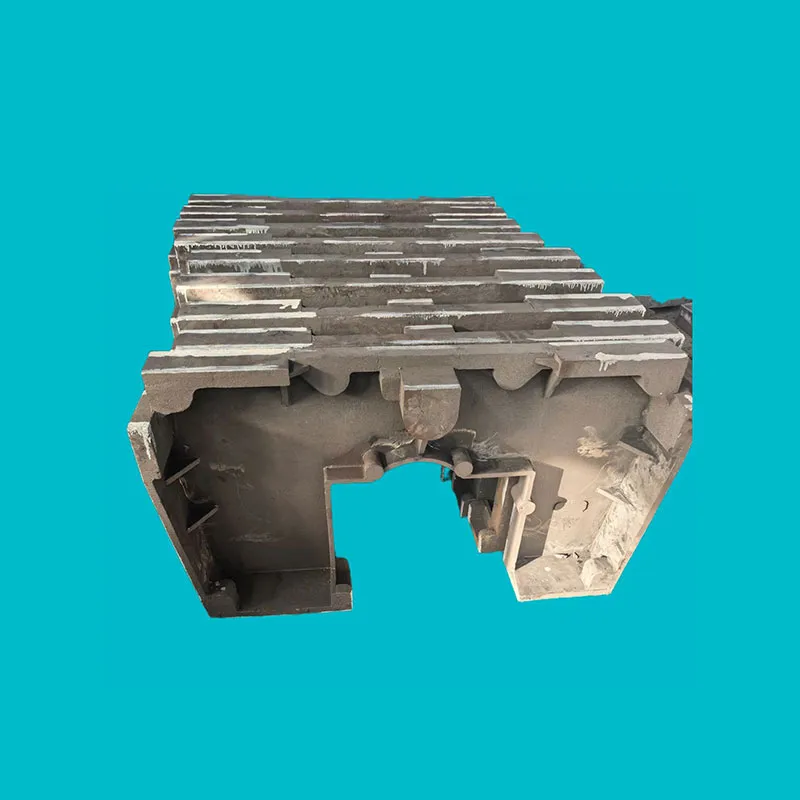

Поперечина (станка)

Когда речь заходит о поперечинах для станков, многие сразу представляют массивную литую деталь — но на деле всё сложнее. В нашей практике на ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери регулярно сталкиваемся с тем, что заказчики недооценивают влияние геометрии и материала на жёсткость всей конструкции. Особенно при работе с прецизионным оборудованием, где даже микронные деформации критичны.

Конструкционные особенности поперечин

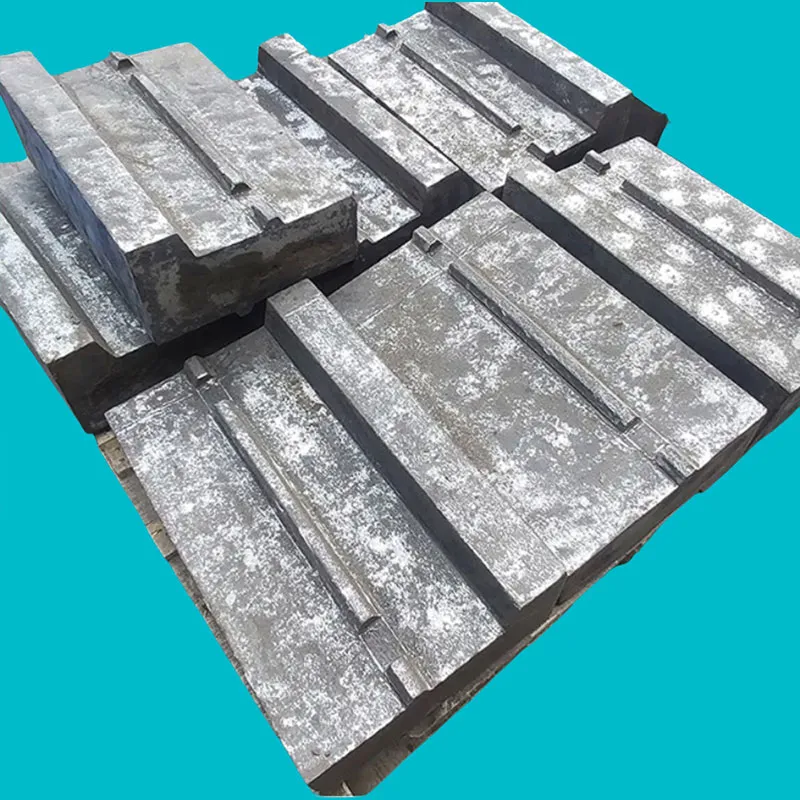

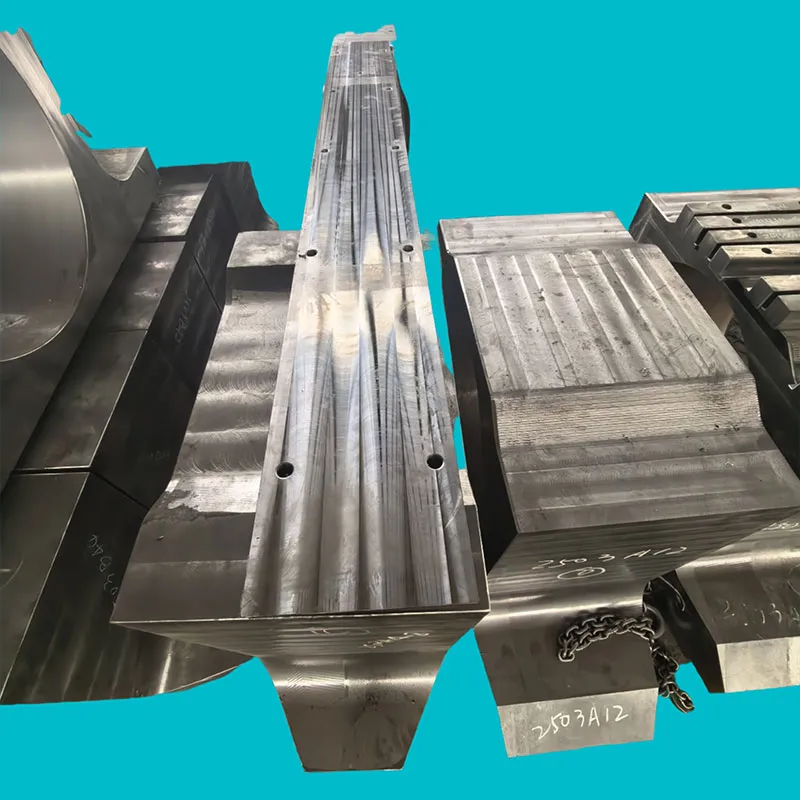

Стандартные поперечины для прокатных станов часто делают из чугуна СЧ20 — в теории это даёт хорошее демпфирование. Но на практике вибрации от редуктора всё равно передаются, если не предусмотреть рёбра жёсткости особой конфигурации. Мы в Вэйкэ Машинери отработали вариант с асимметричным расположением рёбер под 75 градусов — это снизило резонансные частоты на 12% по сравнению с типовыми решениями.

Кстати, при термообработке бывает неприятный эффект — после отпуска появляются микротрещины в зонах перехода толщин. Особенно заметно на крупногабаритных поперечинах для металлургического оборудования. Пришлось разработать ступенчатый режим охлаждения с выдержкой при 300°C.

Сейчас экспериментируем с композитными наполнителями для особо ответственных узлов — но пока рано говорить о стабильных результатах. Как минимум нужно отработать технологию крепления направляющих к таким основаниям.

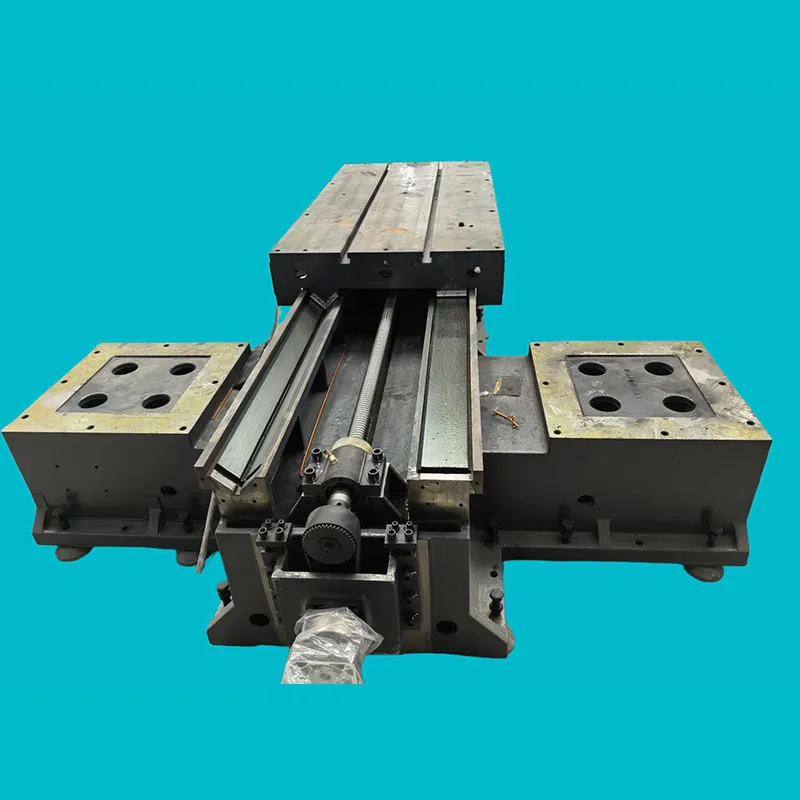

Расчёт нагрузок и деформаций

В классических учебниках предлагают считать поперечину как балку на двух опорах — но в реальных станках от ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери нагрузка распределяется неравномерно из-за моментов от суппортов. Особенно заметно на длинных поперечинах свыше 3 метров — прогиб в центре может достигать 0.15 мм даже при допустимых 0.05.

Однажды пришлось переделывать партию для фрезерных станков — в техпроцессе не учли переменные нагрузки от системы ЧПУ. В итоге при рабочей скорости 8000 мм/мин появлялась вибрация, которую не удавалось устранить балансировкой шпинделя.

Сейчас для критичных применений (аэрокосмическая отрасль) используем динамическое моделирование в Ansys — но даже это не всегда спасает. Например, при обработке жаропрочных сплавов температурные деформации вносят коррективы, которые сложно просчитать заранее.

Технологии изготовления и контроль

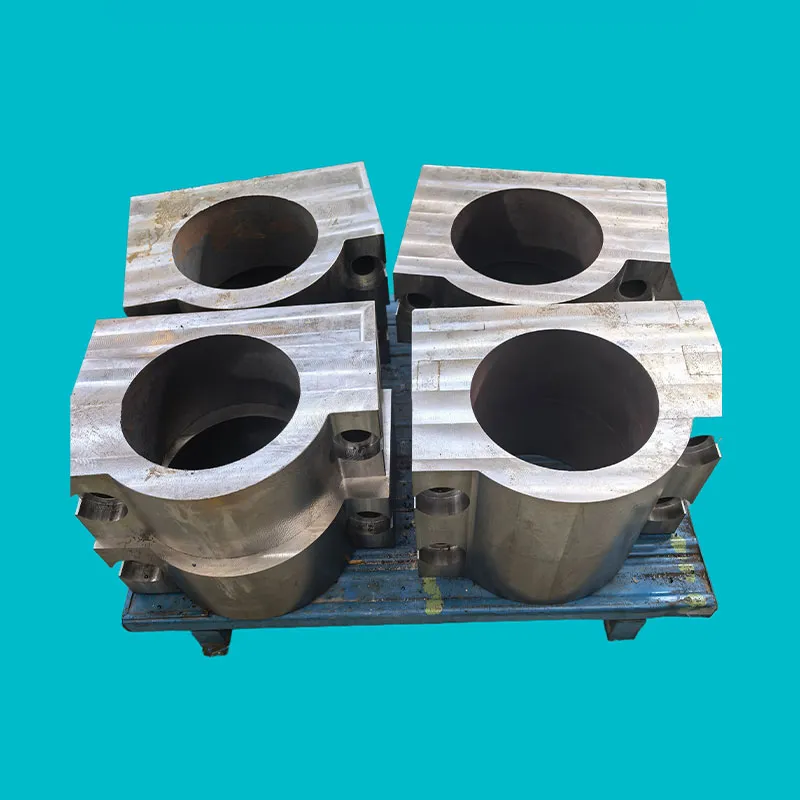

Литьё в песчано-глинистые формы до сих пор распространено, но для прецизионных станков мы перешли на литьё в оболочковые формы. Дороже на 25-30%, но получаем стабильность размеров и меньше пор. Особенно важно для мест установки подшипниковых узлов — там недопустимы раковины даже глубиной 0.1 мм.

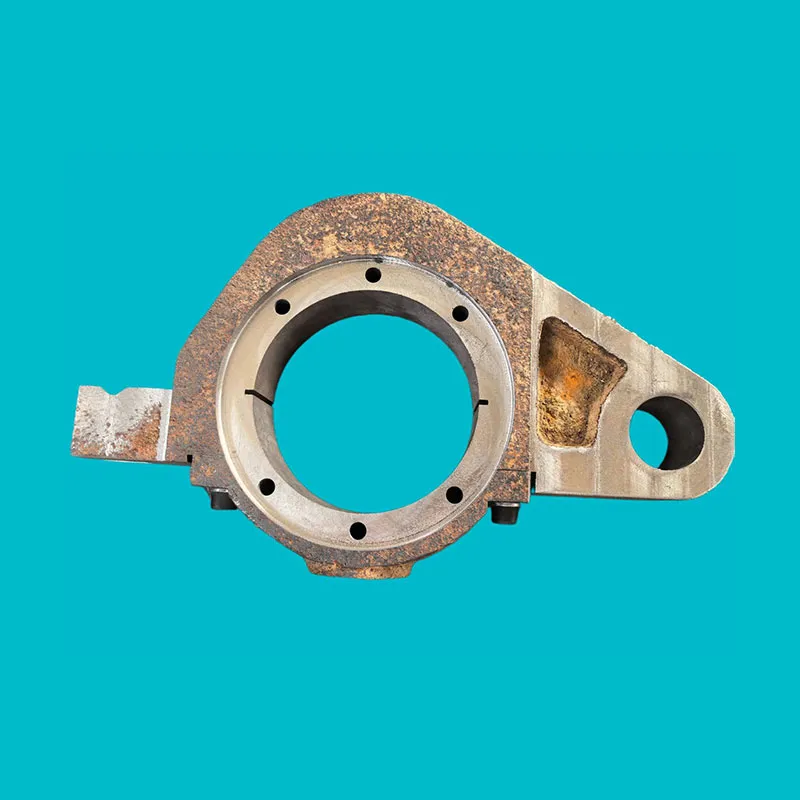

Механическая обработка ведётся на портальных станках с ЧПУ — но здесь есть нюанс: при фрезеровании пазов под направляющие нужно учитывать остаточные напряжения после литья. Иначе через полгода эксплуатации геометрия 'уходит' на 0.02-0.03 мм.

Контроль качества на нашем производстве включает не только стандартные замеры, но и ультразвуковой контроль толщин стенок. Случалось, визуально идеальная поперечина имела локальные утонения до 15% от номинала — такой брак сразу отбраковываем.

Монтаж и эксплуатационные проблемы

Самая частая ошибка монтажников — неравномерная затяжка анкерных болтов. Для поперечин длиной свыше 2 метров рекомендуем использовать динамометрические ключи с последовательной затяжкой по схеме 'от центра к краям'. Иначе возникает перекос, который потом невозможно компенсировать регулировочными клиньями.

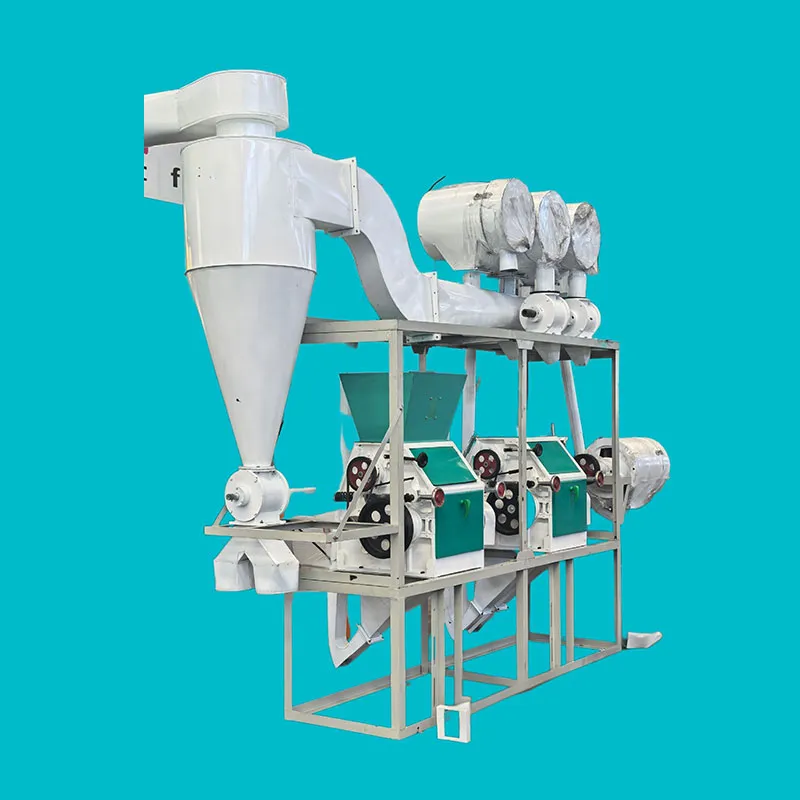

В оборудовании для обработки зерна сталкивались с коррозионным износом — конденсат и органические кислоты разъедали чугун за 2-3 сезона. Пришлось разработать специальное покрытие на основе эпоксидных смол с добавлением алюминиевой пудры.

Интересный случай был при поставке в нефтяное машиностроение — там требовалась поперечина, работающая при температуре -40°C. Обычный чугун становился хрупким, перешли на низколегированный вариант с никелем. Дорого, но надёжно.

Перспективные разработки

Сейчас прорабатываем вариант сенсорной системы мониторинга деформаций для военной техники — встраиваем тензодатчики непосредственно в тело поперечины. Технология перспективная, но пока дорогая для серийного применения.

Для медицинского оборудования пробуем использовать модифицированный чугун с добавлением меди — это улучшает антифрикционные свойства и снижает шумность. Правда, стоимость возрастает почти вдвое.

В новых проектах для аэрокосмической отрасли рассматриваем композитные материалы на карбоновой основе — но здесь главная проблема не прочность, а температурная стабильность. При перепадах от -60 до +80°C коэффициент расширения отличается от стальных компонентов станка.

Экономические аспекты производства

Себестоимость поперечины на 60% складывается из металла и энергозатрат — поэтому сейчас активно внедряем систему рекуперации тепла от плавильных печей. В ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери это позволило снизить затраты на 18% без потери качества.

Логистика крупногабаритных отливок — отдельная головная боль. При весе свыше 5 тонн требуется спецтранспорт и согласование маршрутов. Однажды из-за неправильного крепления получили микротрещины — теперь разработали жёсткие стандарты упаковки.

Для серийных заказов перешли на групповую термообработку — это даёт экономию 12-15% по газу, но требует тщательного контроля температурного поля в печи. При неравномерном прогреве твёрдость по сечению отличается на 10-15 HB.

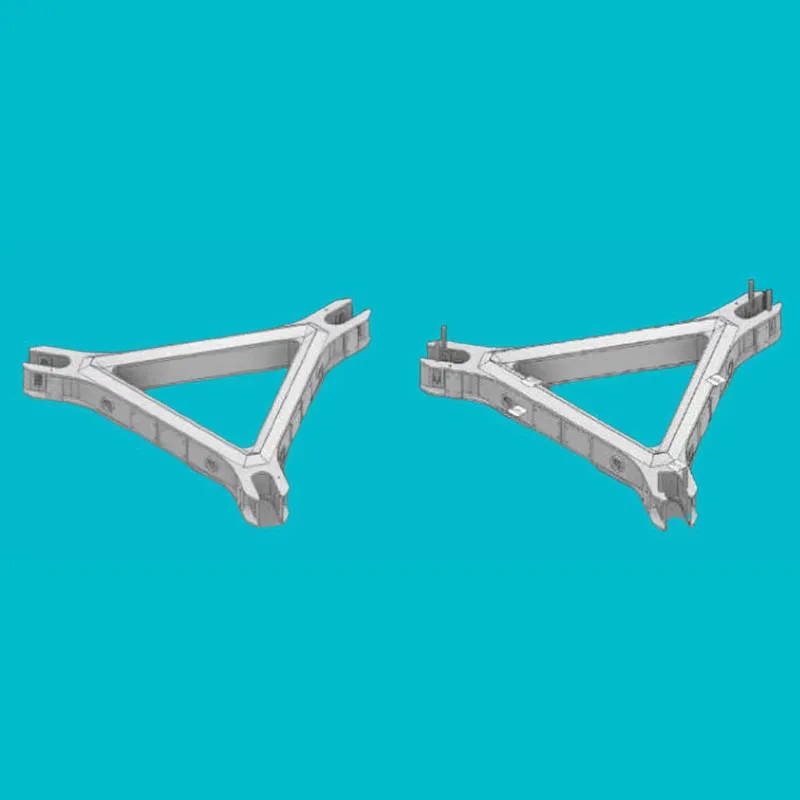

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Шлифовальная бабка

- Медицинское оборудование эндоскоп

- Гидравлические прессы 12 тонн

- Госзакупки медицинское оборудование

- Мини токарный станок с чпу купить

- Сверлильно расточной станок с чпу

- Широкоуниверсальный фрезерный станок с чпу

- Стоимость фрезерного станка с чпу

- Гидравлический цилиндр из амортизатора

- Дорогостоящее медицинское оборудование