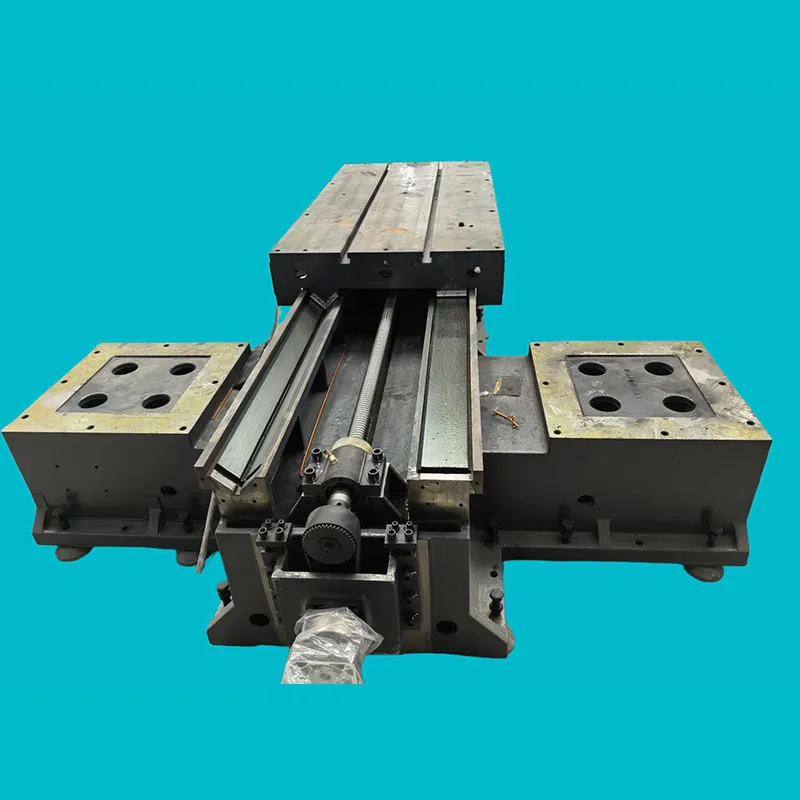

Поперечина в фрезерном станке

Когда слышишь 'поперечина фрезерного станка', многие сразу представляют себе просто массивную балку — мол, чем толще, тем жёстче. Но на деле это один из тех узлов, где мелочи решают всё: от распределения напряжений до банальной вибрации, которая сводит на нет точность обработки. У нас в цехах ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери через это прошли — и не раз.

Конструкционные просчёты, которые дорого обходятся

Помню, как лет пять назад заказали партию станков с усиленной поперечиной — вроде бы логично, для тяжёлого фрезерования. Но при тестовых прогонах на нержавейке вылезла неприятная история: резонанс на средних частотах. Оказалось, рёбра жёсткости разместили без учёта динамики — не хватило асимметрии в расположении. Переделывали буквально 'на коленке', добавляли демпфирующие вставки.

Тут важно не путать жёсткость и массу. Да, массивная поперечина гасит низкочастотные колебания, но если переборщить — страдает подвижность суппорта. Особенно критично для станков с ЧПУ, где нужно балансировать между скоростью и точностью. Мы на своих моделях ВМ-850 стали делать коробчатую структуру с перекрёстными рёбрами — вибрации упали на 15%.

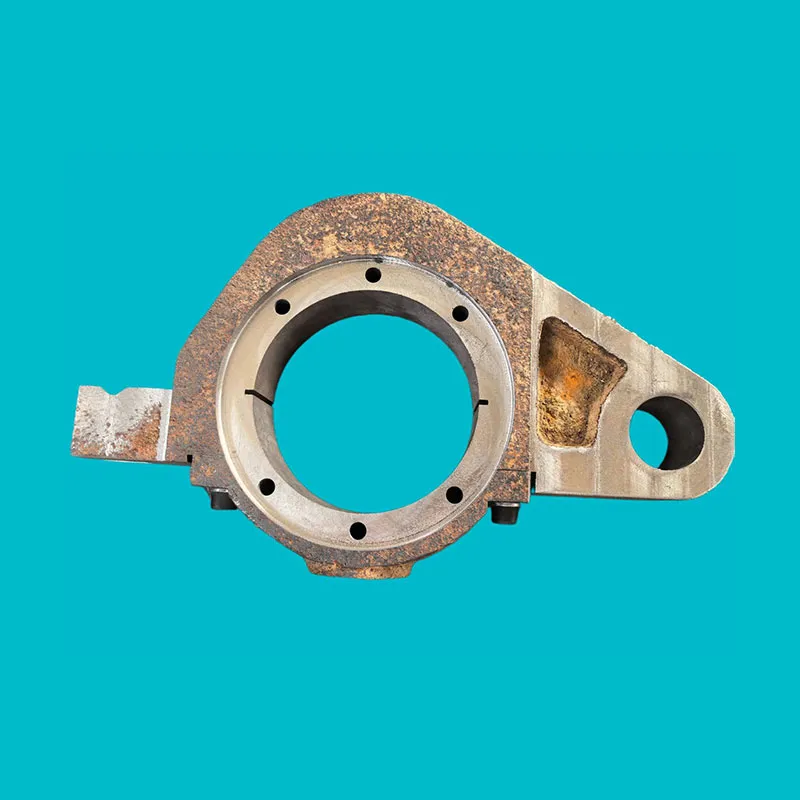

Кстати, о материалах. Чугун СЧ-25 — классика, но для прецизионных задач всё чаще смотрим на композиты. Правда, не всё гладко: на одном из заказов для аэрокосмического сектора попробовали полимербетонную основу — стабильность отличная, но терморасширение подвело. Пришлось возвращаться к серому чугуну с добавкой меди.

Монтаж и юстировка: где теряется точность

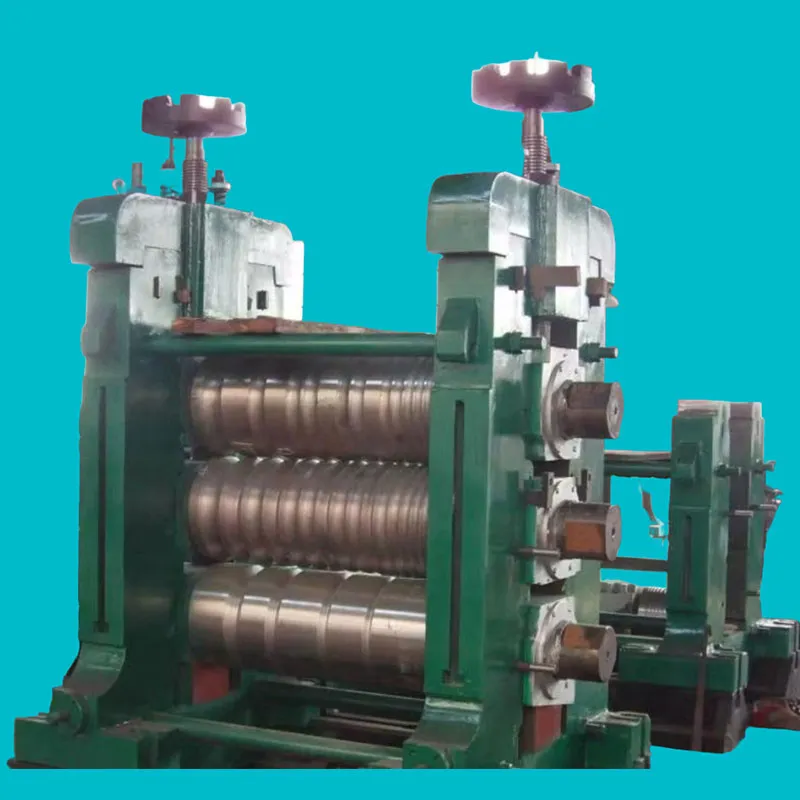

Самая обидная ошибка — когда идеально спроектированная поперечина теряет точность из-за кривого монтажа. У нас был случай на сборке прокатного стана: монтажники затянули крепёжные болты без динамометрического ключа — через месяц клиент вернул станок с жалобой на 'уход' размеров.

Сейчас всегда инструктируем команды: сначала черновая выверка по уровню, потом предварительная затяжка, и только после 24-часовой выдержки — калиброванный момент. Да, долго, но перекос даже в 0,02 мм на метре длины даёт погрешность в десятые миллиметра на обработанной детали.

Отдельная тема — температурные деформации. В цехах, где нет термостабилизации, советуем клиентам делать 'холодную' юстировку с поправкой на рабочий нагрев. Особенно для станков, работающих в две-три смены.

Мелочи, которые не стоит игнорировать

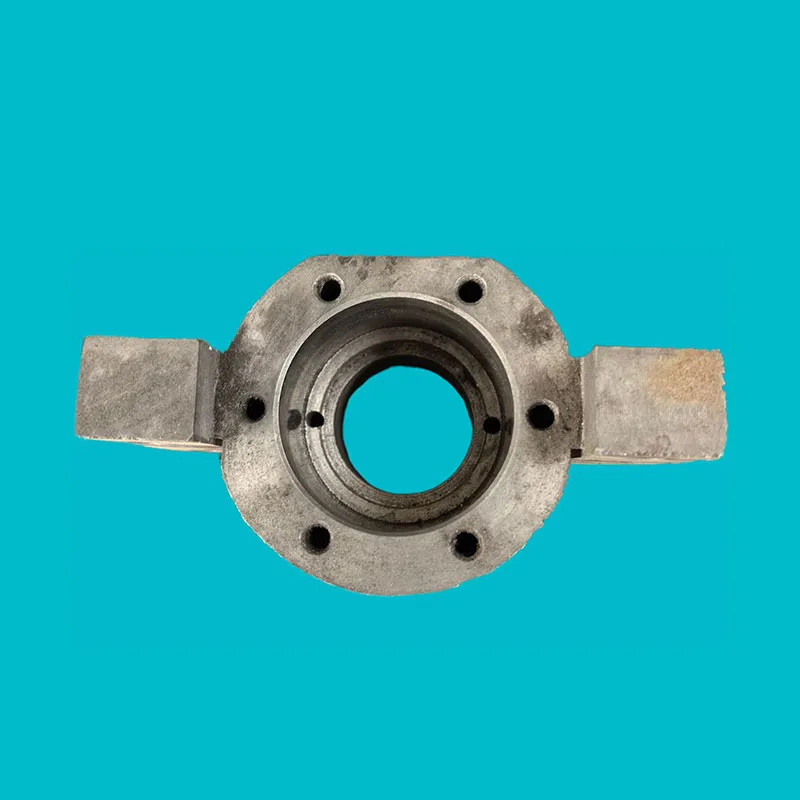

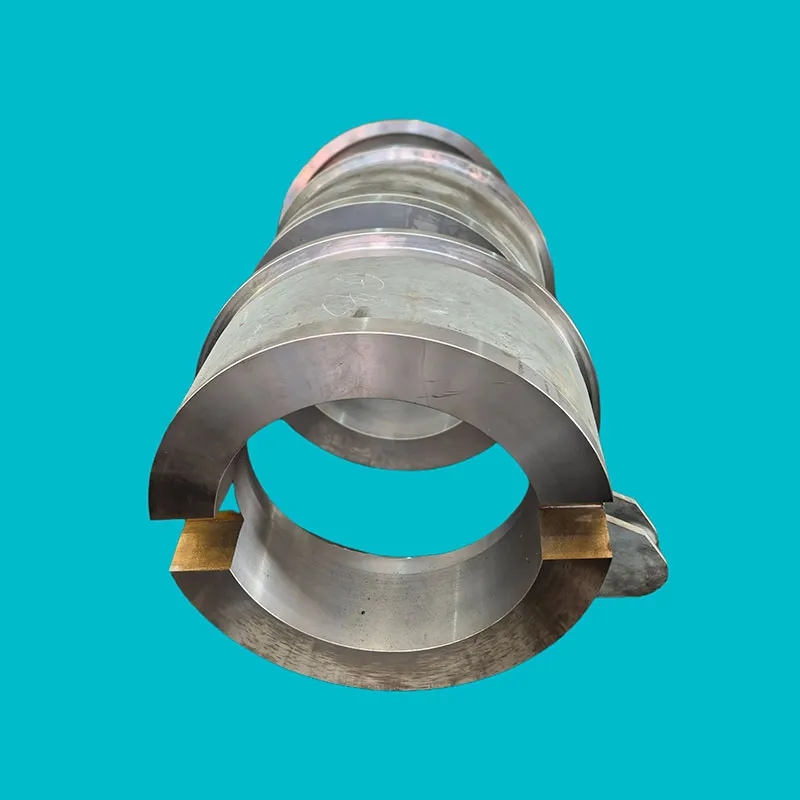

Смазочные каналы в поперечине — казалось бы, ерунда. Но если их вывести без учёта траектории движения суппорта, через полгода получим задиры направляющих. Проверено на горьком опыте при обработке валов для энергетического оборудования.

Взаимодействие с другими узлами

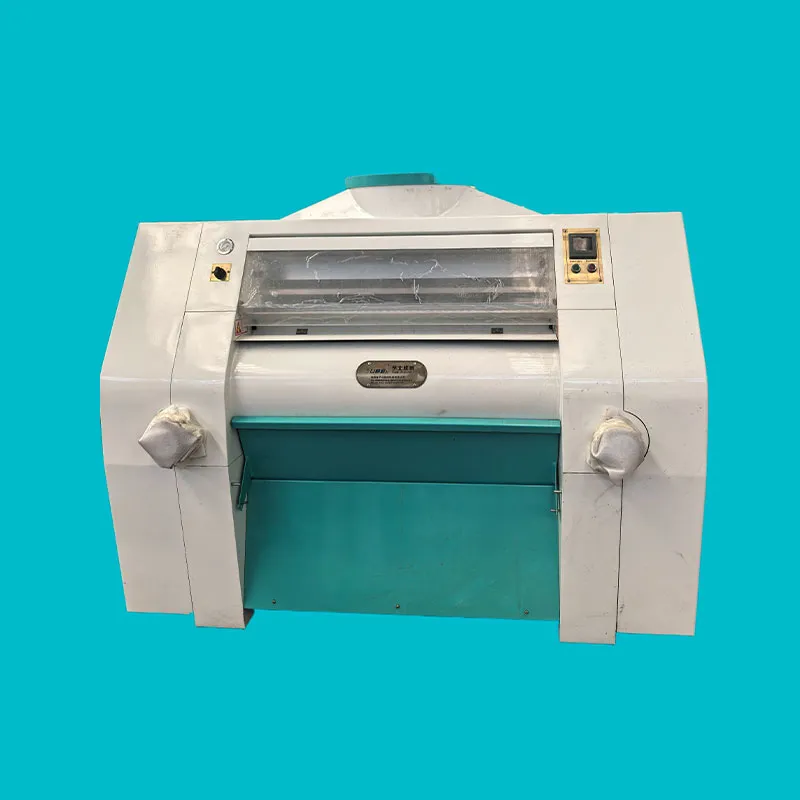

Поперечина никогда не работает сама по себе — её поведение зависит от станины, столов, приводов. На наших станках для обработки зернового оборудования сначала делали облегчённый вариант — экономили на массе. Но при фрезеровке жёстких сталей стол начинал 'играть', хотя сама поперечина держала нагрузку.

Пришлось пересчитывать всю кинематическую схему. Выяснилось, что нужно усиливать не только поперечину, но и опоры шпинделя — иначе упругие деформации одного узла компенсируются другим, и точность не улучшается. Сейчас при проектировании всегда делаем комплексный анализ ЖЦД.

Интересный момент с системами ЧПУ: современные контроллеры позволяют компенсировать деформации программно, но это палка о двух концах. Лучше сразу закладывать механическую стабильность, как мы делаем для военной приёмки — там поправки в программе не принимаются.

Ремонт и модернизация

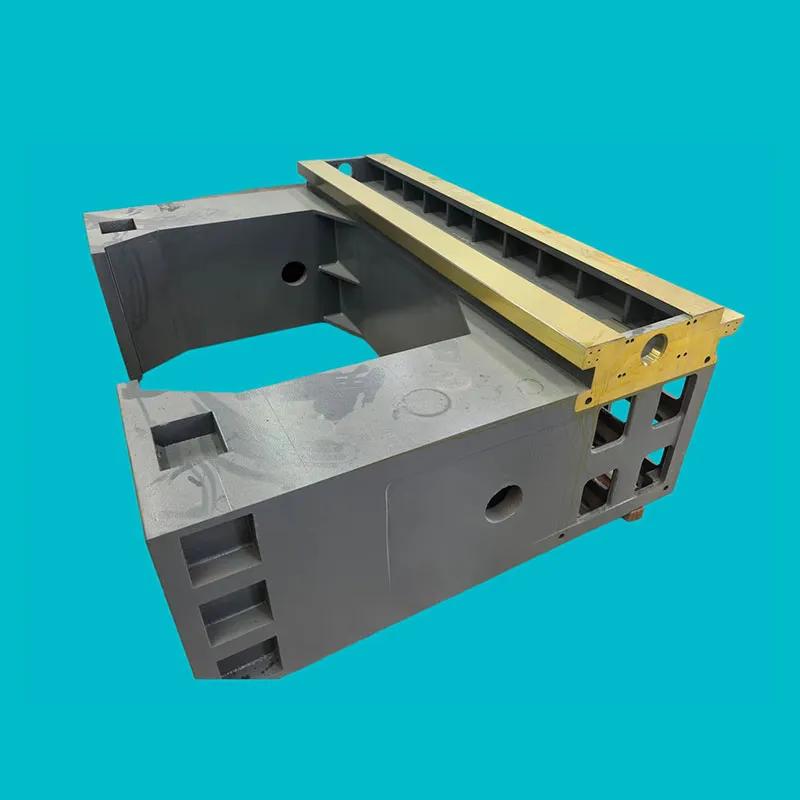

Часто к нам обращаются с просьбой 'усилить' старые станки. С поперечиной это не всегда возможно — иногда проще изготовить новую. Но был удачный опыт с модернизацией станков 6М13П: заменили цельнолитую поперечину на сборную с регулируемыми ребрами — клиент сэкономил 40% против нового станка.

Важный нюанс: при замене поперечины всегда проверяем геометрию станины. Износ направляющих станины за годы эксплуатации приводит к тому, что новая поперечина становится 'заложником' старой ошибки. Приходится сначала восстанавливать базу, потом ставить новый узел.

Для компонентов, которые мы производим в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, всегда делаем тестовую сборку с контролем контактных пятен. Да, это удорожает процесс, но зато избегаем проблем при монтаже на месте у клиента.

Перспективные разработки

Сейчас экспериментируем с сенсорными системами для мониторинга состояния поперечины в реальном времени. Хотим интегрировать тензодатчики в структуру — это особенно актуально для нового энергетического оборудования, где нагрузки носят циклический характер.

В планах — адаптивные системы с активным демпфированием. Но пока это дорого даже для аэрокосмической отрасли, поэтому улучшаем классические решения. Например, для медицинского оборудования делаем поперечины с локальным упрочнением в зонах максимальных нагрузок.

Кстати, о материалах: тестируем модифицированный чугун с наноразмерным графитом — предварительные результаты обнадёживают, особенно в плане демпфирующих свойств. Возможно, через год-два внедрим в серию для прецизионных станков.

Выводы, которые не найти в учебниках

Главное — не делать поперечину изолированным элементом. Её расчёт должен идти в комплексе со всей станиной, приводами, даже с фундаментом. Мы в своё время наступили на эти грабли, когда для нефтяного машиностроения делали станки без учёта вибронагруженности цеха.

Сейчас всегда запрашиваем у клиентов условия эксплуатации — уровень вибраций, температурный режим, даже состав охлаждающих жидкостей. Всё это влияет на ресурс узла.

И да — не стоит гнаться за сверхжёсткостью. Иногда лучше позволить поперечине 'дышать' в определённых пределах, но обеспечить предсказуемость деформаций. Это дорогой урок, который мы усвоили за 15 лет работы в металлообработке.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Гидравлические пресс клещи для труб

- Пресс гидравлический 15 тонн

- Резцедержатель станка 1к62

- Мини гидравлические прессы

- Гидравлический цилиндр ручной купить

- Самодельный токарный станок с чпу

- Импортная медицинское оборудование

- Опорные плиты насосов

- Направляющие рельсы для душевой

- Дистрибьютор медицинского оборудования