Полигон медицинское оборудование

Когда слышишь ?полигон медицинское оборудование?, многие сразу представляют стерильные лаборатории с готовыми аппаратами. На деле же это в первую очередь испытательный этап, где инженерные решения сталкиваются с клиническими требованиями. Вспоминаю, как мы в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери начинали с металлоконструкций для промышленности, но постепенно пришли к необходимости тестировать компоненты для медтехники в условиях, приближенных к реальным. Это не просто сборка — это поиск баланса между точностью станков и требованиями к биосовместимости.

От прокатного оборудования к медицинским компонентам: эволюция требований

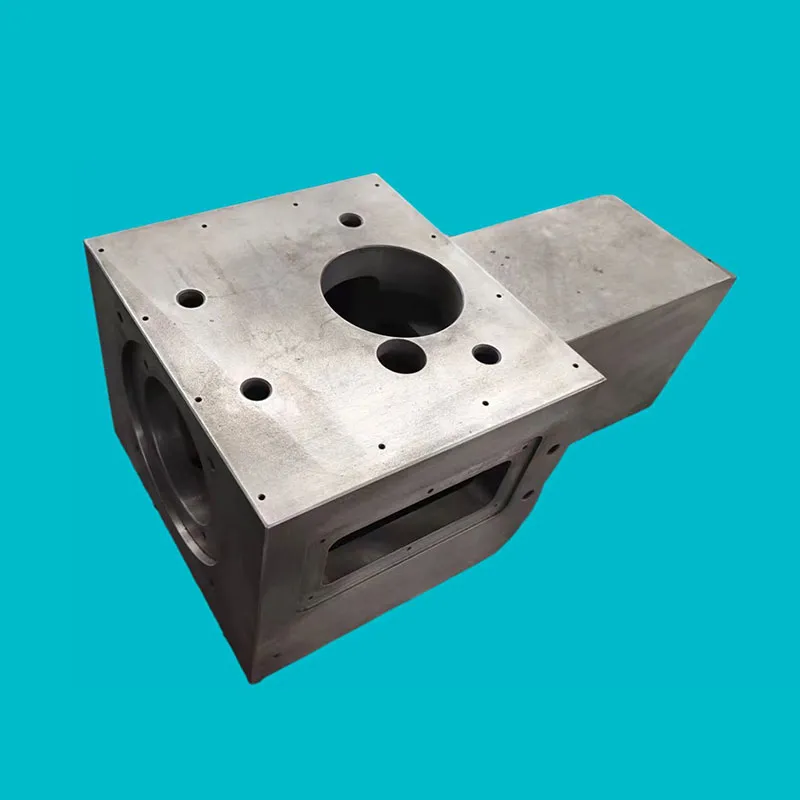

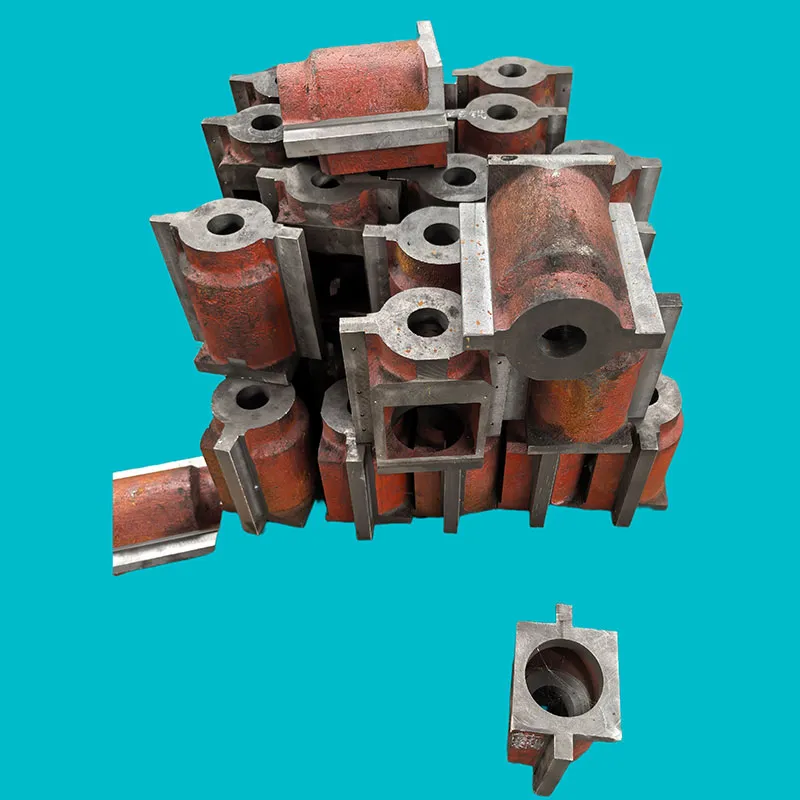

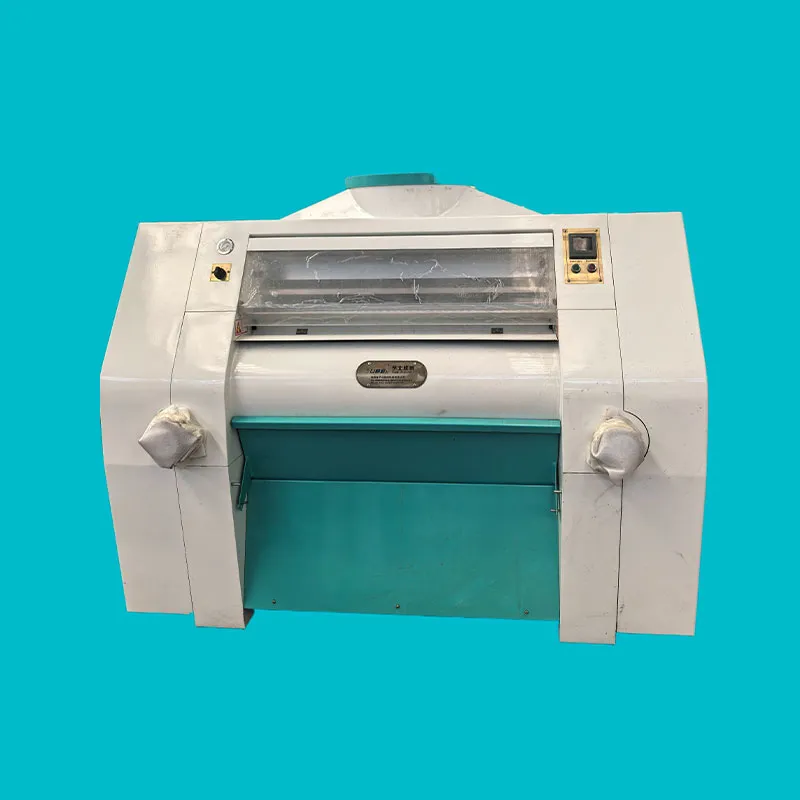

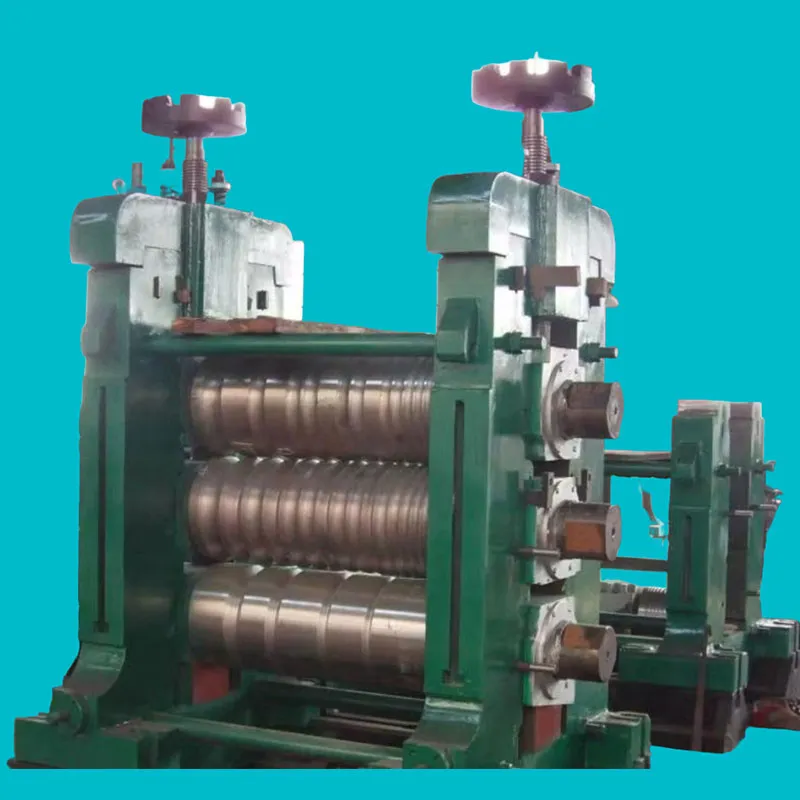

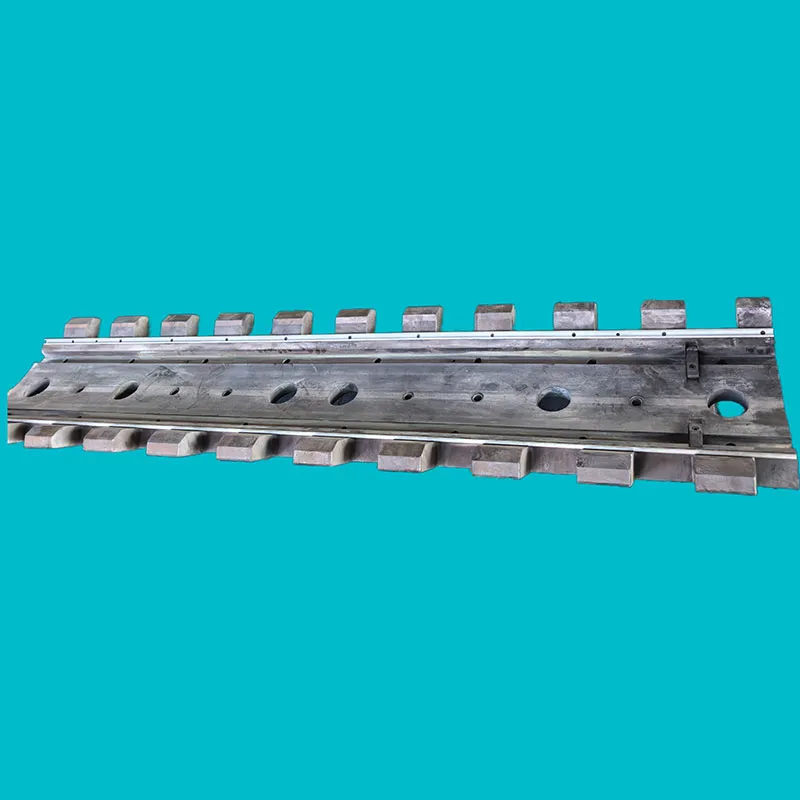

Наша компания изначально специализировалась на прокатном оборудовании, где допуски измеряются десятыми миллиметра. Но когда начали поступать заказы на компоненты для хирургических инструментов, стало ясно: прецизионная обработка — это только начало. Например, при изготовлении держателей для эндоскопических систем пришлось пересмотреть всю систему контроля шероховатости поверхностей. Стандартные ГОСТы для металлургии тут не работают — нужны протоколы, учитывающие многократную стерилизацию.

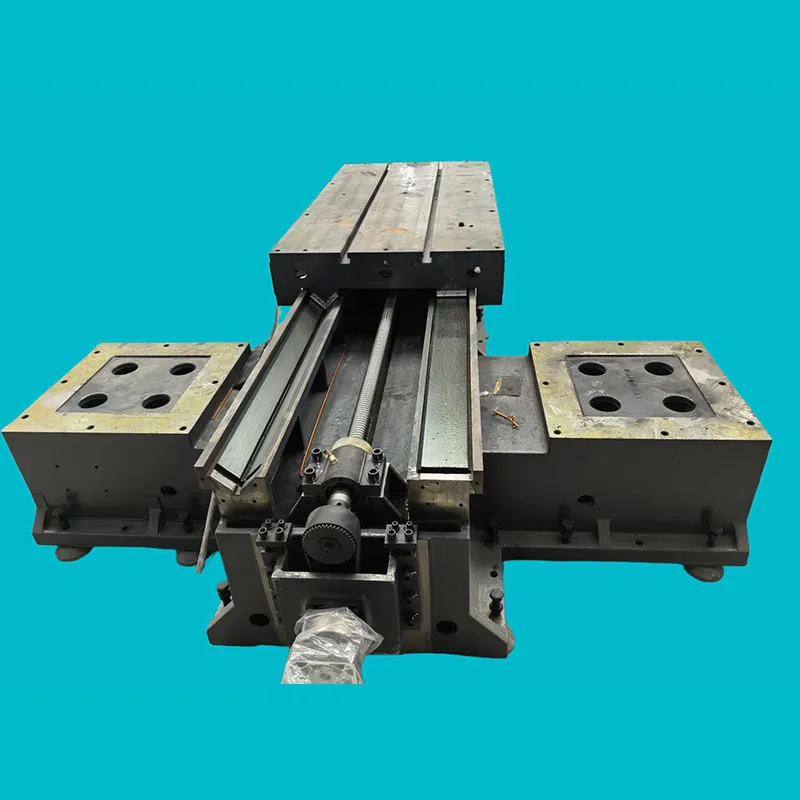

Особенно сложным был переход на производство деталей для аппаратов ИВЛ. Там где в промышленности допустима вибрация в 5–10 мкм, медицинские нормы требуют снижения до 1–2 мкм. Пришлось модернизировать фрезерные станки с ЧПУ, добавляя системы активного гашения колебаний. Интересно, что часть решений мы позаимствовали из опыта работы с аэрокосмическими компонентами — там тоже жёсткие требования к виброустойчивости.

Сейчас на сайте https://www.wkjx.ru можно увидеть, как постепенно расширяется линейка услуг — от базовой обработки металлов до сложных узлов для диагностического оборудования. Но путь к этому был через десятки пробных партий, которые отбраковывались из-за микротрещин или магнитных свойств сплавов.

Испытательный полигон: между теорией и практикой

Когда мы впервые организовали полигон для тестирования медоборудования, главной ошибкой была попытка универсальности. Хотели создать площадку и для хирургических роботов, и для лабораторных анализаторов. Быстро поняли: условия испытаний для стерилизационных камер и, скажем, для МРТ-компонентов требуют разной инфраструктуры. Например, для проверки деталей томографов нужна экранированная комната, а для автоклавов — устойчивость к агрессивным средам.

Запомнился случай с партией зажимов для остеосинтеза. На испытаниях они выдерживали заявленные нагрузки, но при циклических тестах на усталость материала появились микротрещины в зонах контакта с титановыми пластинами. Пришлось совместно с технологами разрабатывать новый режим термообработки — увеличили температуру отпуска на 40°C и изменили скорость охлаждения. Такие нюансы редко описываются в стандартах, но критичны для клинического применения.

Сейчас мы используем полигон не только для финальных испытаний, но и для отработки технологических процессов. Например, тестируем совместимость разных сплавов в сварных соединениях, которые потом используются в каркасах рентгеновских аппаратов. Это позволяет снизить процент брака на этапе серийного производства.

Металлообработка в медицинском контексте: нюансы, которые не найти в учебниках

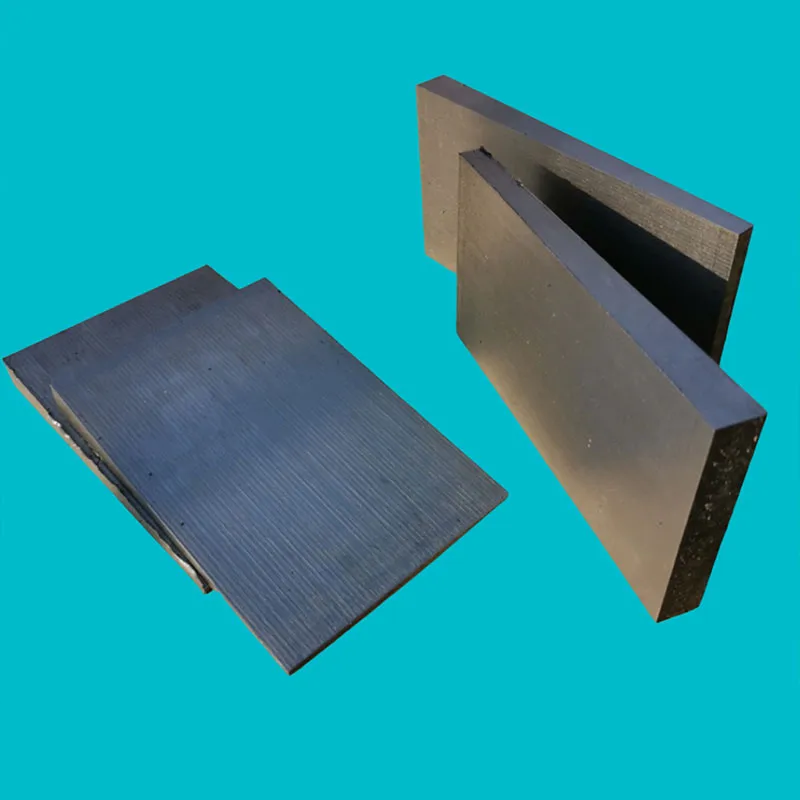

При обработке нержавеющей стали для медицинских инструментов столкнулись с парадоксом: чем выше чистота поверхности, тем сложнее обеспечить устойчивость к коррозии после многократной стерилизации. Оказалось, что полировка до зеркального блеска иногда создаёт микронапряжения в поверхностном слое. Пришлось разрабатывать комбинированную обработку — сначала электрохимическое полирование, затем низкотемпературный отжиг.

Особенно требовательны к качеству обработки детали для микрохирургии. Например, при изготовлении канюль для витреоретинальных операций допуск на внутренний диаметр всего ±3 мкм. Наше прокатное оборудование пришлось дорабатывать — установили систему лазерного контроля размеров в реальном времени. Даже температурные колебания в цехе влияют на точность, поэтому пришлось выделить отдельную зону с климат-контролем.

Сейчас мы активно внедряем обработку биосовместимых сплавов на основе тантала и ниобия. Их сложность в том, что они склонны к налипанию на режущий инструмент. Пришлось экспериментировать со смазочно-охлаждающими жидкостями — стандартные СОЖ оставляли плёнку, которая недопустима для имплантируемых изделий. Перешли на специальные составы на основе эфиров, хотя это увеличило стоимость обработки на 15–20%.

Интеграция услуг: от компонентов до готовых решений

Когда мы начинали работать с медицинскими заказчиками, предлагали в основном отдельные услуги — обработку деталей, изготовление корпусов. Но постепенно пришли к необходимости создавать комплексные решения. Например, сейчас можем взять на себя производство всего узла позиционирования для лучевой терапии — от механической части до системы креплений.

Интересный опыт получили при работе над стерилизационными контейнерами. Казалось бы, простая штамповка, но требования к герметичности стыков оказались строже, чем для авиационных топливных систем. Применили технологию лазерной сварки с последующей обработкой швов ультразвуком — решение, которое ранее использовали только в космической отрасли.

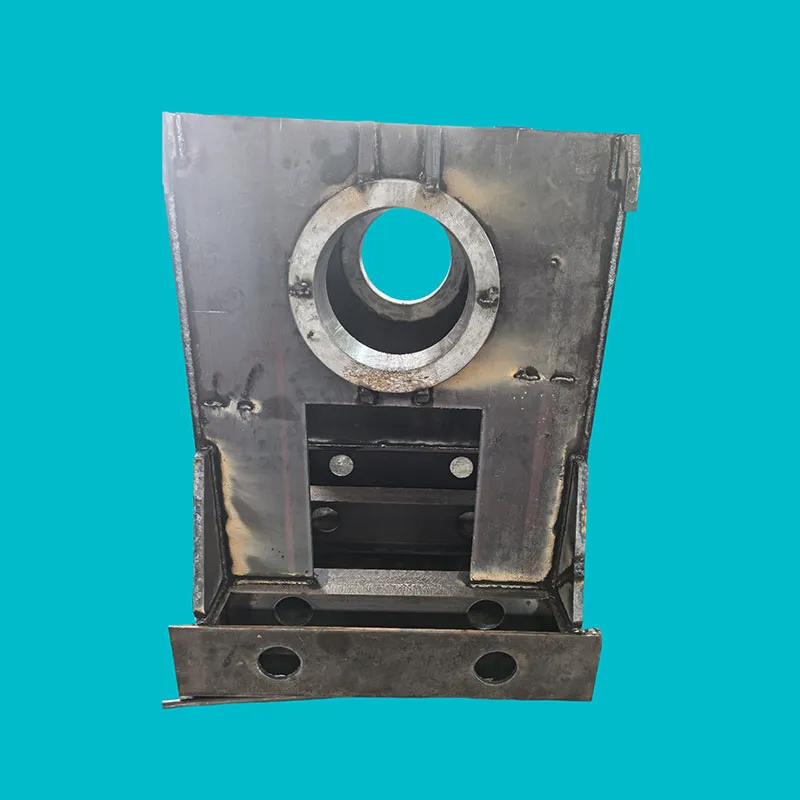

На сайте wkjx.ru теперь отмечаем, что можем не просто изготовить деталь по чертежу, но и предложить инженерные решения для снижения стоимости без потери качества. Например, при производстве рам для рентгеновских аппаратов перешли с цельнолитых конструкций на сборные модули — это уменьшило вес на 30% без потери жёсткости.

Перспективы и вызовы медицинского направления

Сейчас вижу главную сложность не в технологиях обработки, а в сертификации. Российские стандарты для медоборудования часто отстают от практических потребностей. Например, для 3D-печатных имплантов до сих пор нет чётких протоколов испытаний. Приходится одновременно разрабатывать и технологию, и методики контроля.

Планируя расширение в сектор медицинского оборудования, мы учитываем опыт работы с оборонной промышленностью — там тоже жёсткие требования к трассируемости материалов. Каждая партия сплава для критичных деталей теперь сопровождается паспортом с историей переплавок. Это удорожает производство, но без такого подхода невозможно выйти на уровень международных стандартов.

Особый интерес представляют гибридные материалы — например, металлополимерные конструкции для протезирования. Тут наш опыт обработки зернового оборудования неожиданно пригодился — технологии точного дозирования полимерных порошков оказались схожи. Но пришлось полностью менять систему очистки производственных линий чтобы исключить перекрёстное загрязнение материалов.

Заключительные мысли: почему полигон — это не роскошь, а необходимость

За годы работы понял: без собственного испытательного полигона в медицинском направлении делать нечего. Лабораторные испытания по ГОСТам часто не отражают реальные условия эксплуатации. Например, вибрационные тесты для хирургических микроскопов должны моделировать не только транспортировку, но и работу рядом с другим оборудованием — УЗИ-аппаратами, наркозными станциями.

Сейчас наш полигон медицинское оборудование включает зоны для механических, климатических и функциональных испытаний. Но самое ценное — накопленная база данных по отказам и дефектам. Например, знаем, что пружины из определённой партии никелида титана теряют упругость после 2000 циклов срабатывания — это помогает точнее рассчитывать ресурс инструментов.

Двигаясь в сторону медицинского оборудования, мы не отказываемся от основного профиля — прецизионных станков и металлургического оборудования. Наоборот, этот опыт позволяет предлагать медицинским заказчикам более технологичные решения. Как показывает практика, самые удачные проекты получаются на стыке отраслей — когда инженерное мышление встречается с медицинскими потребностями.

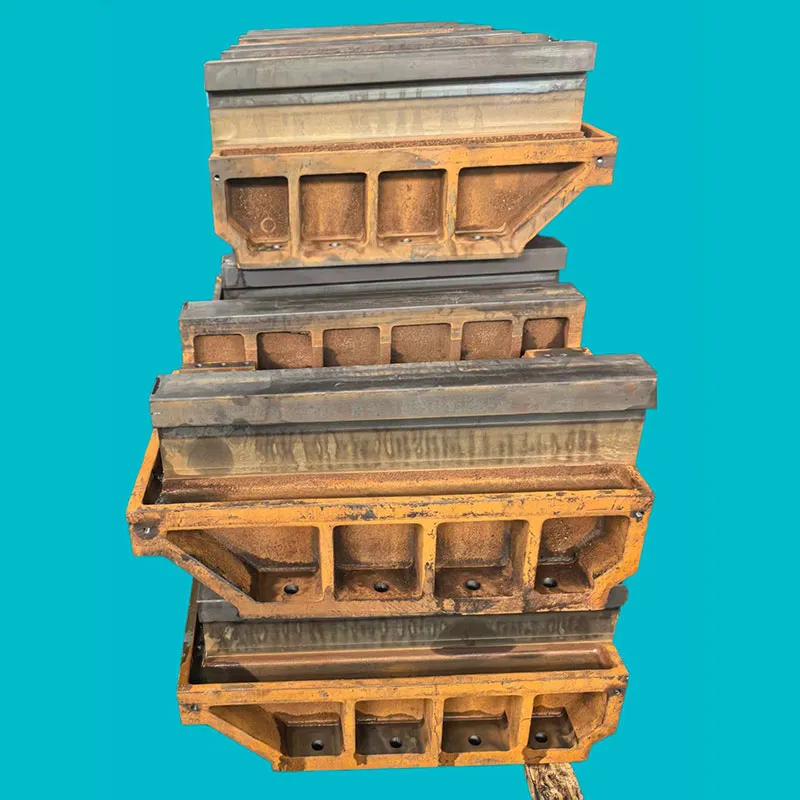

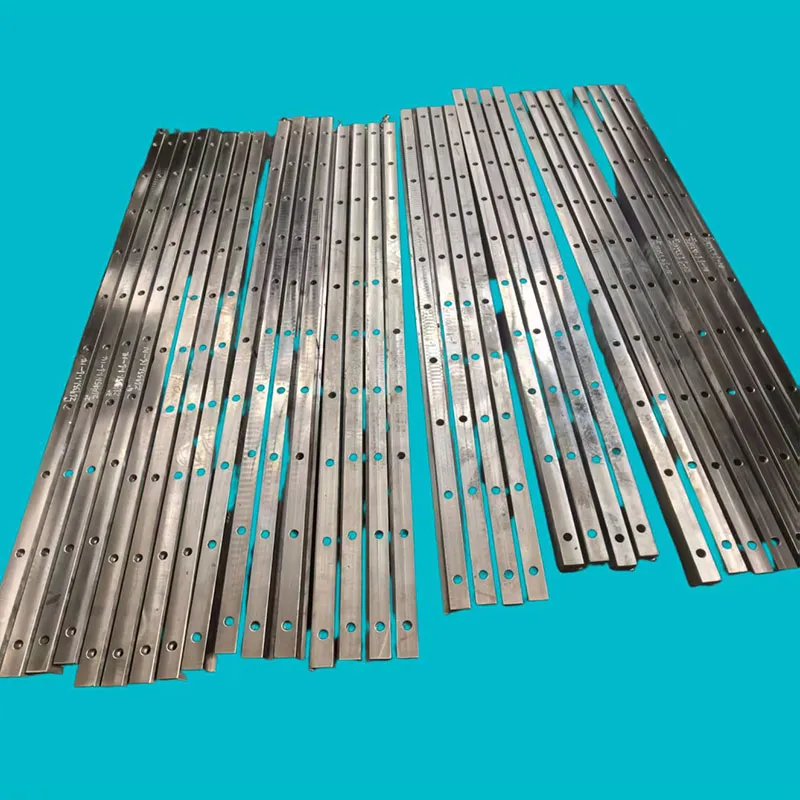

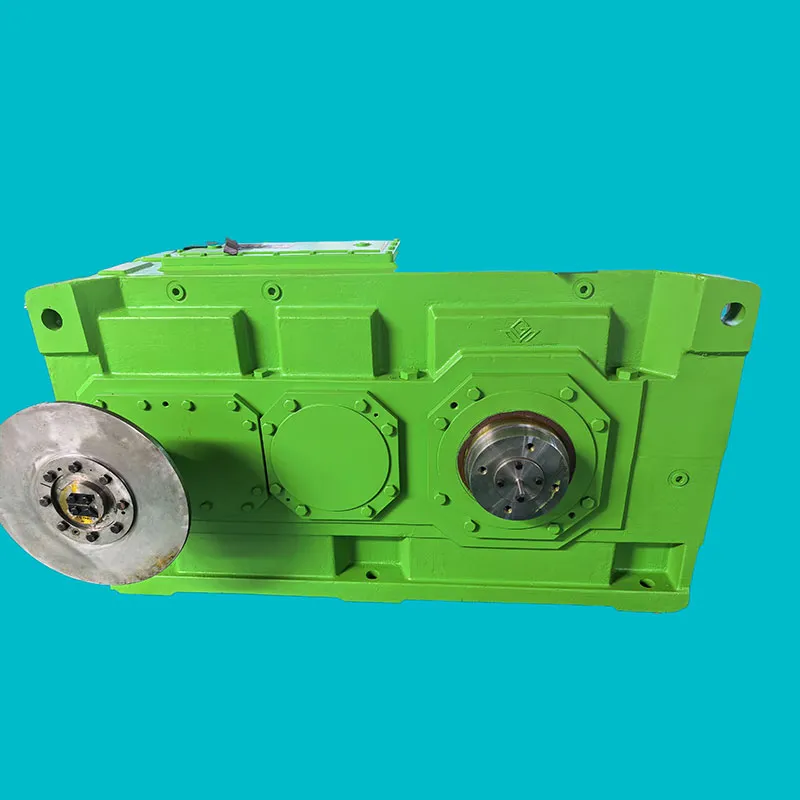

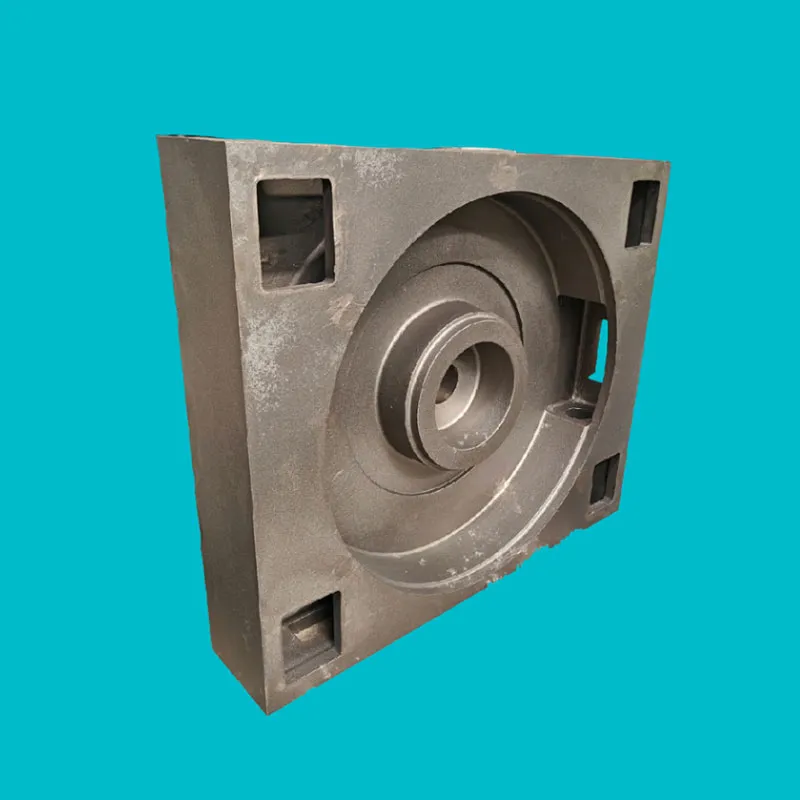

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Гидравлический пресс имеет 2 поршня

- Фрезерный станок с чпу фото

- Фрезерные станки 3 оси с чпу

- Мини токарный станок с чпу купить

- Купить аксиальный гидравлический пресс

- Футеровка плиты

- 3х осевой фрезерный станок с чпу

- Пресс гидравлический n3620l

- Прокатный валок стоимость

- Купить гидравлический цилиндр 80 40 на 250