Передовое медицинское оборудование

Когда слышишь словосочетание 'передовое медицинское оборудование', первое, что приходит в голову — сверкающие аппараты с сенсорными экранами, которые якобы решают все проблемы. Но на деле всё сложнее. Вспоминаю, как в 2019 году мы закупали немецкий хирургический робот — думали, сократим время операций на 40%, а в реальности первые полгода ушли на отладку совместимости с отечественными наркозно-дыхательными аппаратами. Вот это 'передовое' — не про волшебство, а про умение интегрировать технологии в существующие процессы.

Что скрывается за термином

В отрасли до сих пор нет единого понимания, что считать по-настоящему передовым. Для кого-то это импортные томографы с разрешением 0.5 мм, а для других — отечественные аппараты ИВЛ с адаптивными режимами. Лично я оцениваю не по техпаспорту, а по двум критериям: насколько устройство снижает человеческий фактор в критических ситуациях и можно ли его модернизировать без полной замены. Например, тот же робот Da Vinci — бесспорно передовой, но его эксплуатация требует перестройки всего операционного блока.

Коллеги из периферийных клиник часто ошибаются, гонясь за 'топовыми' моделями. Видел случаи, когда закупали МРТ 3 Тесла для районной больницы, где нет ни специалистов, ни инфраструктуры для охлаждения. Оборудование простаивало месяцами — классическая ошибка при выборе передового медицинского оборудования. Гораздо практичнее было взять модель 1.5 Тесла и на сэкономленные деньги обучить персонал.

Интересный момент: иногда 'передовое' — это не новинка, а грамотно доработанная классика. Возьмем наркозные аппараты — последние модификации Drager с системой SmartPilot действительно снижают риск человеческой ошибки при длительных операциях. Но ключевое слово — 'доработанная': базовые принципы те же, но электроника научилась предсказывать реакцию пациента на анестетики.

Проблемы внедрения

Самое сложное — не закупка, а интеграция. В 2021 году устанавливали цифровую систему мониторинга в реанимации — казалось бы, обычные датчики с выводом на планшеты. Но выяснилось, что наши стандартные кровати создают помехи для Bluetooth-связи. Пришлось совместно с инженерами разрабатывать экранированные крепления — на это ушло три месяца незапланированных работ.

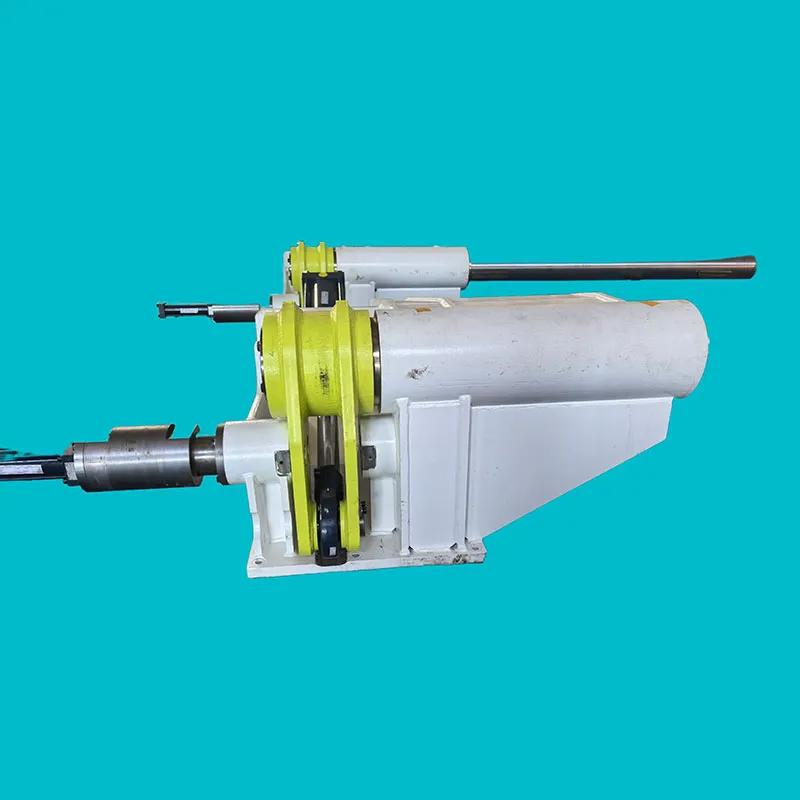

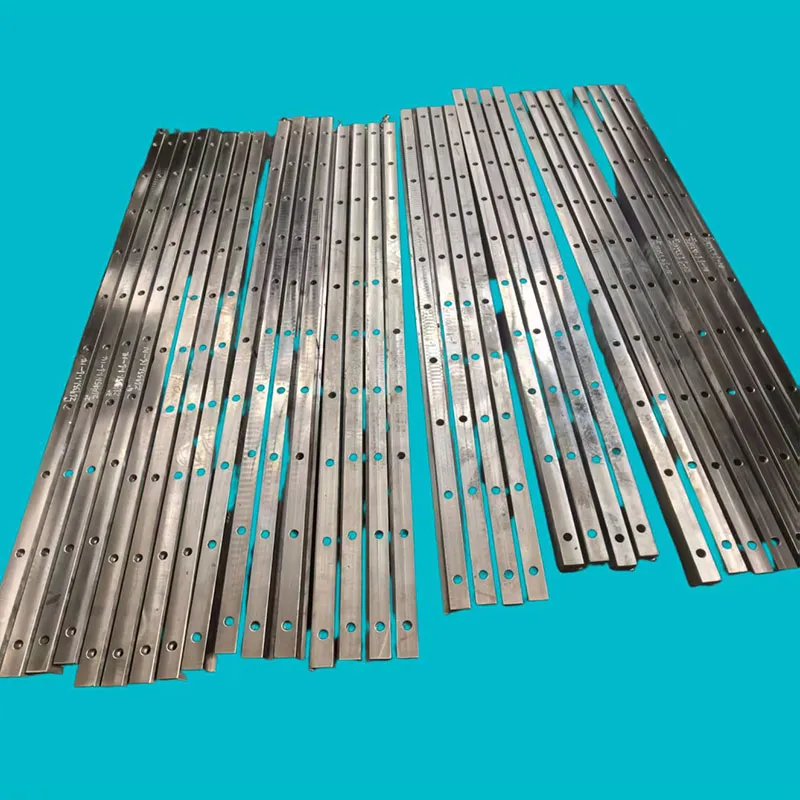

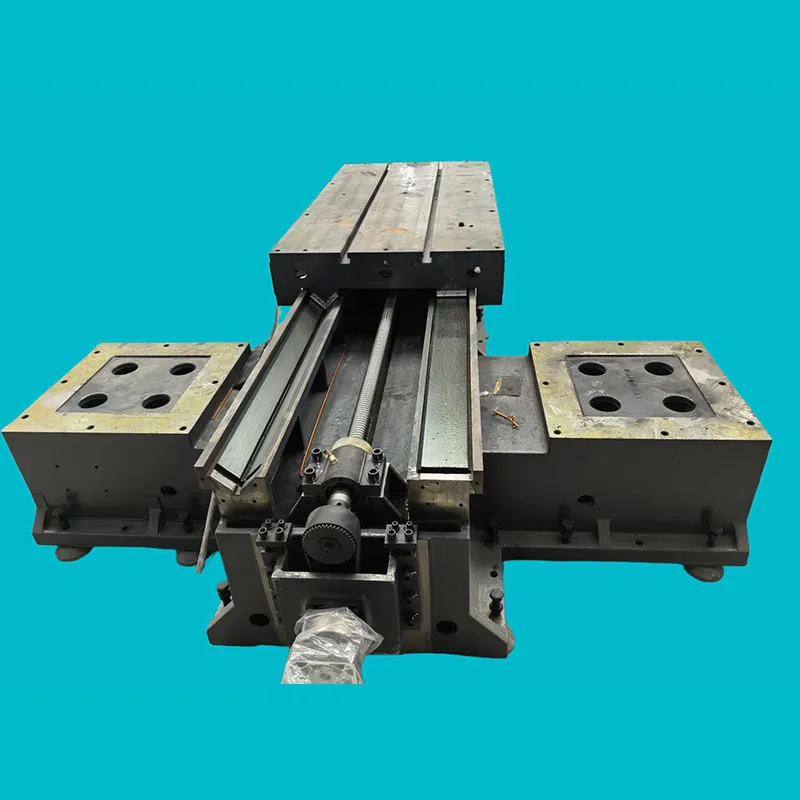

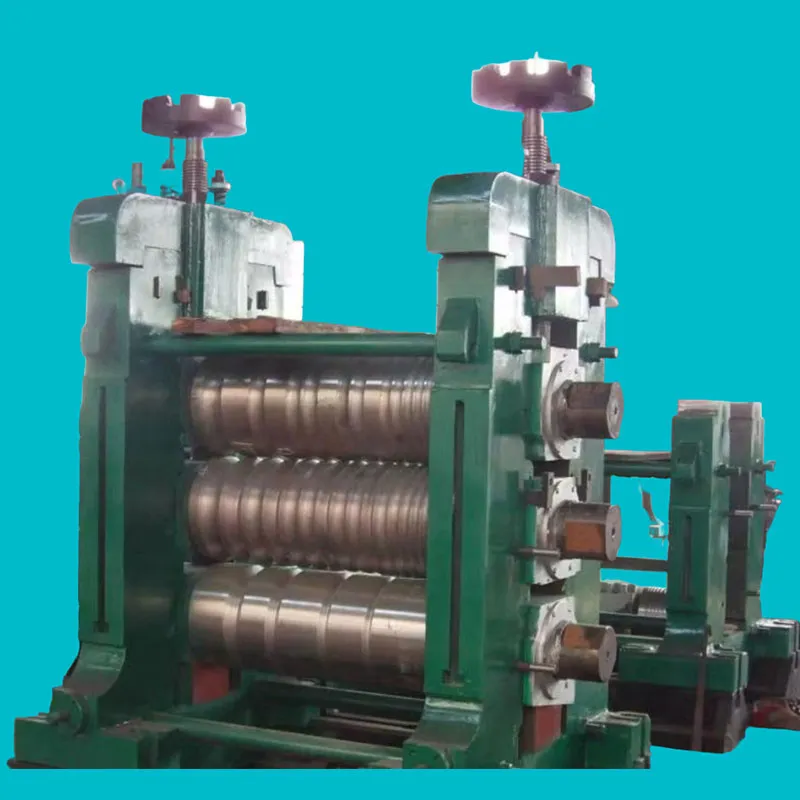

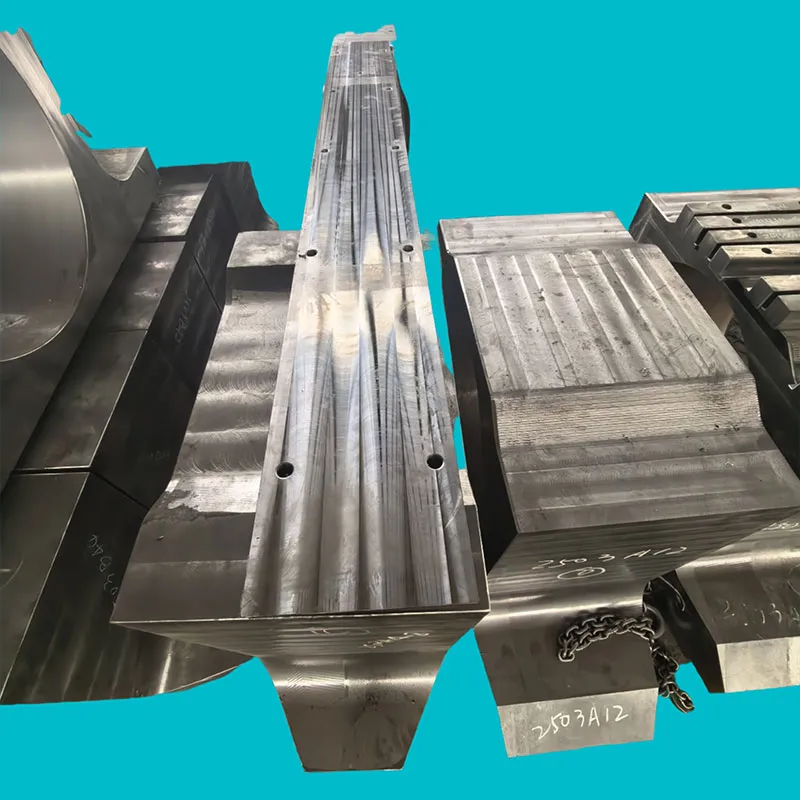

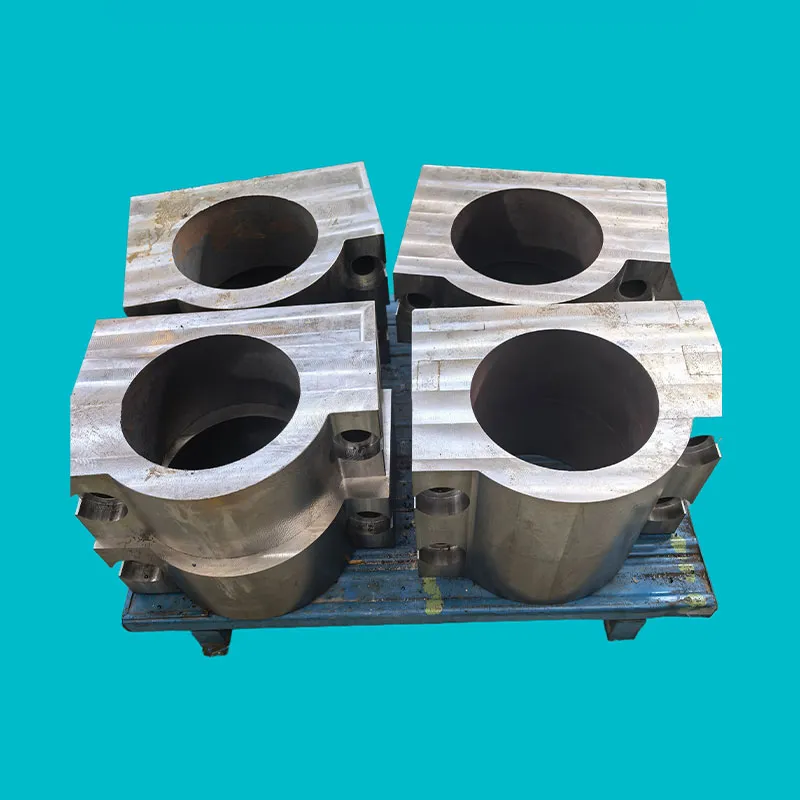

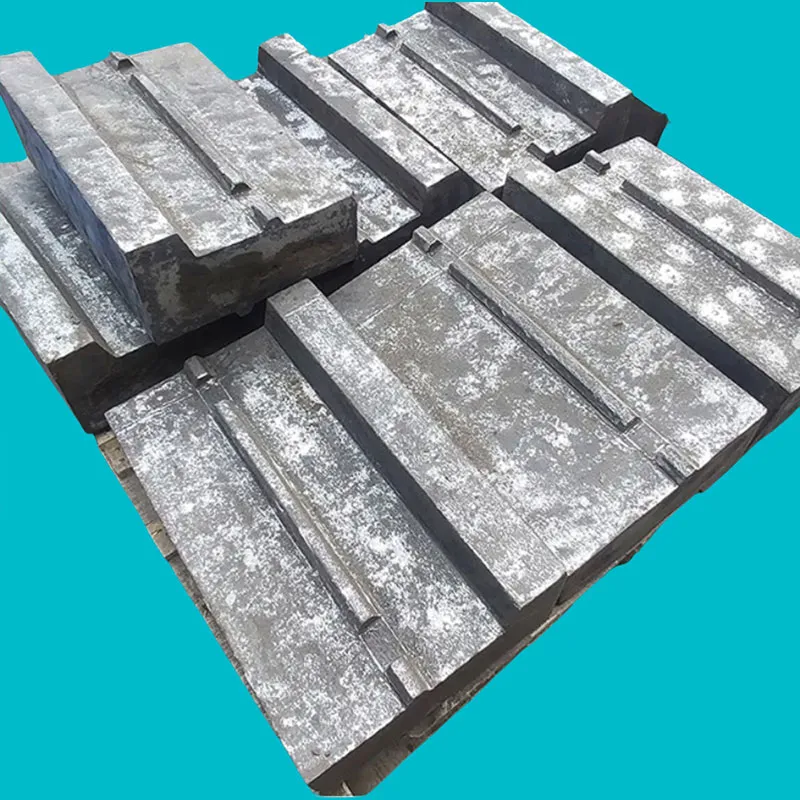

Часто упускают из виду совместимость с существующим парком оборудования. Японский эндоскоп может не 'подружиться' с немецким стерилизатором, а американский дефибриллятор — отказаться работать через российские стабилизаторы напряжения. Мы сейчас как раз ведем переговоры с ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери насчет адаптеров для хирургических инструментов — их опыт в металлообработке может решить проблему стыковки разнородных систем.

Калибровка — отдельная головная боль. Новый анализатор крови может показывать идеальные результаты на тестовых растворах, но 'врать' на реальных пробах из-за различий в методиках забора материала. Приходится месяцами вести параллельные исследования, сравнивая показатели со старыми аппаратами. Это та самая 'черновая работа', которую не показывают на презентациях.

Перспективы локализации

Сейчас многие говорят об импортозамещении, но нужно трезво оценивать возможности. Отечественные производители успешно делают, например, стерилизационное оборудование и некоторые виды диагностических столов. А вот с высокоточной оптикой для эндоскопии пока сложно — тут нужны десятилетия наработок.

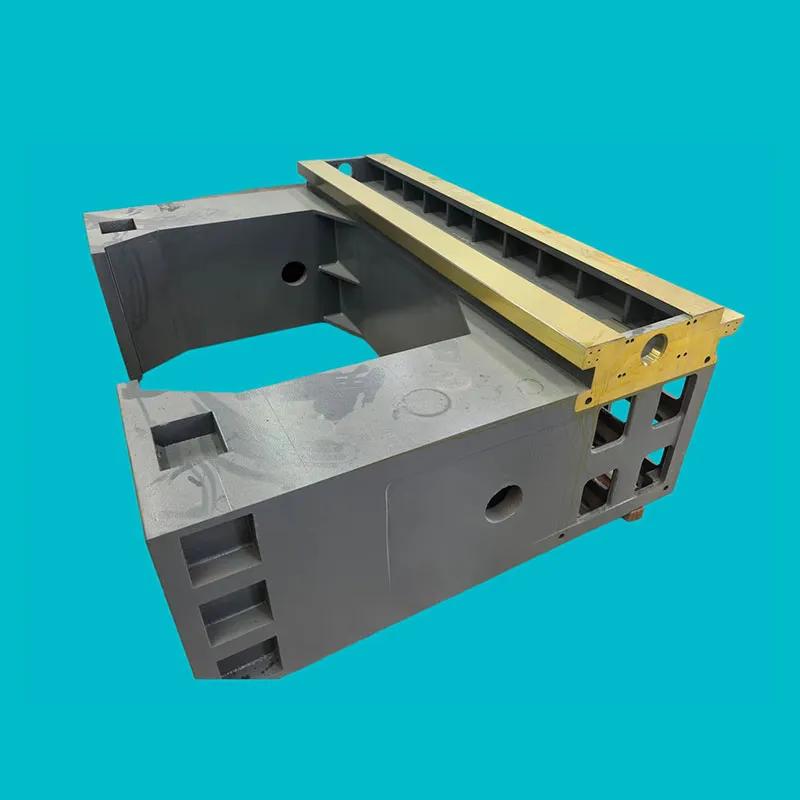

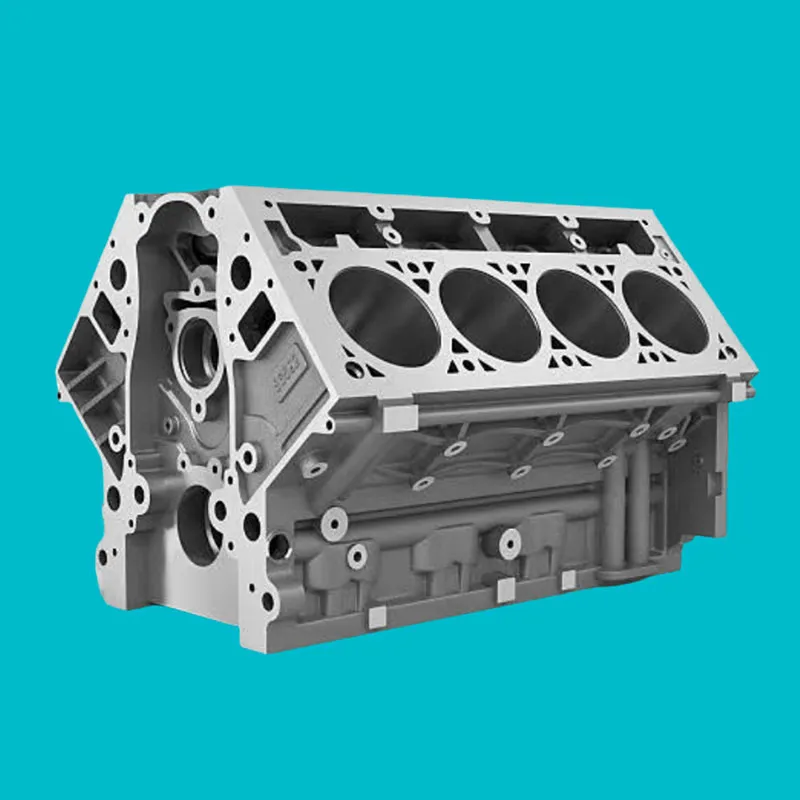

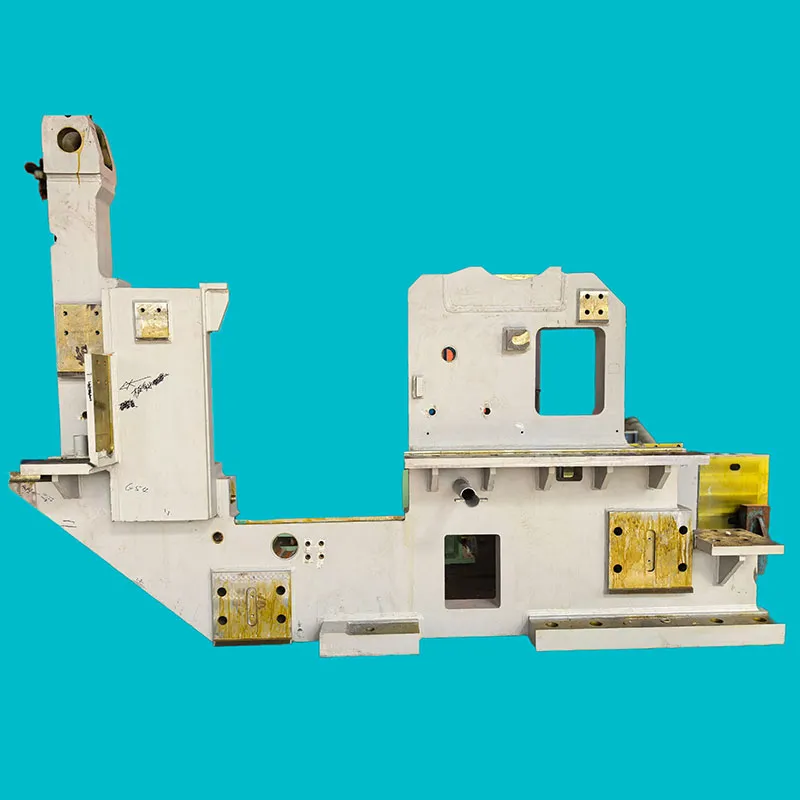

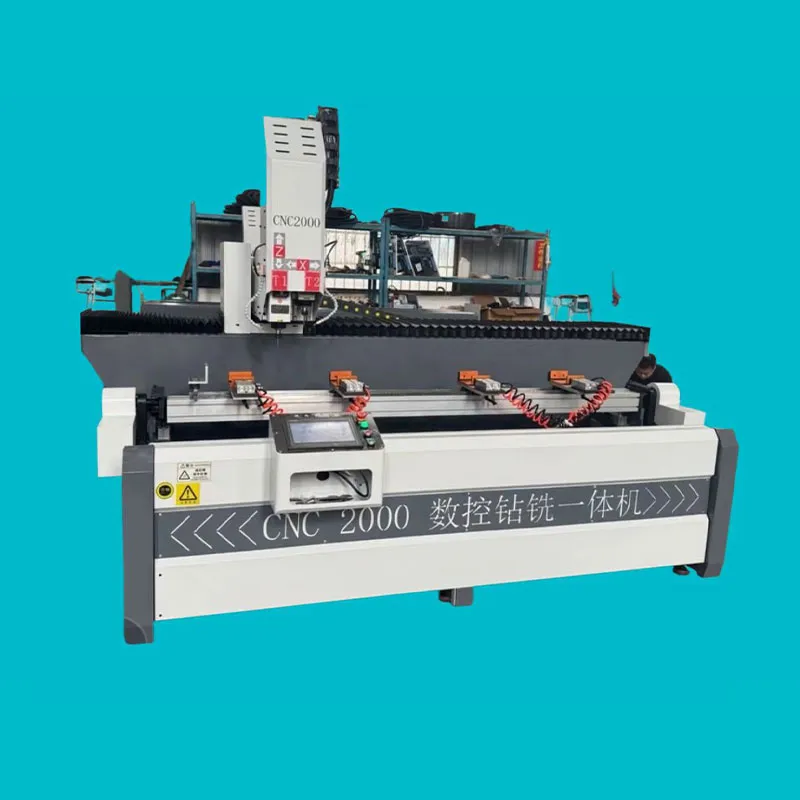

Компания ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери как раз заявляет о планах выхода на рынок медицинского оборудования. Их компетенции в прецизионном машиностроении действительно могут пригодиться при производстве компонентов для рентгеновских аппаратов или систем позиционирования. Вопрос в том, смогут ли они адаптировать свои техпроцессы под медицинские стандарты — там требования к документации совсем другие.

Интересно было бы посмотреть на их подход к обработке деталей для медицинских приборов. Допустим, те же держатели для лапароскопических инструментов — кажется мелочью, но от точности фрезеровки зависит удобство работы хирурга. Если у них действительно получается стабильное качество, как заявлено в описании компании, это могло бы закрыть часть потребностей в комплектующих.

Кейсы из практики

Один из самых показательных примеров — история с ультразвуковыми сканерами в кардиоцентре. Купили аппарат экспертного класса, но кардиологи жаловались на 'неудобный' интерфейс. Оказалось, проблема не в функционале, а в настройках по умолчанию — японские разработчики заложили другие алгоритмы обработки изображений. После совместной работы с техподдержкой нашли компромиссные настройки, но на это ушло два месяца.

А вот негативный опыт: пытались внедрить систему автоматической дезинфекции эндоскопов. Технология казалась прорывной — сокращение времени обработки на 70%. Но не учли, что наши коммуникации не выдерживают пиковых нагрузок на водоподачу. В результате аппараты постоянно отключались по ошибке — пришлось возвращаться к ручной мойке.

Удачный кейс — переход на цифровые флюорографы. Да, первоначальные затраты были высоки, но за счет снижения расходов на пленку и реактивы окупили за 3 года. Главное — удалось наладить удаленную консультацию снимков, что для сельских филиалов стало настоящим спасением.

Критерии выбора

Сейчас при оценке передового медицинского оборудования мы с коллегами разработали чек-лист из 10 пунктов. Самые важные: возможность поэтапной модернизации, наличие сервисных центров в регионе и открытость API для интеграции с нашими системами. Зарубежные поставщики часто игнорируют последний пункт, что становится решающим аргументом против.

Особое внимание уделяем эргономике — сколько действий нужно совершить медсестре для подготовки аппарата к работе. Помню, как один анализатор требовал 14 последовательных операций перед запуском — в экстренной ситуации это недопустимо. В итоге отказались от модели, хотя по точности она была лучшей в тестах.

Сроки поставки запчастей — отдельная тема. Для импортного оборудования средний срок ожидания платы управления — 3-6 месяцев. Поэтому теперь заранее договариваемся о создании минимального склада комплектующих на территории медцентра. Это добавляет 15-20% к стоимости, но спасает от простоев.

Если говорить о перспективах, то компании вроде ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери могли бы заполнить нишу производства запасных частей и адаптеров. Их опыт в металлообработке и производстве компонентов как раз соответствует потребностям рынка. Главное — понимать медицинскую специфику: требования к биосовместимости материалов, стерилизационным циклам, устойчивости к дезсредствам.

Заключительные мысли

За 15 лет работы я понял: передовое медицинское оборудование — это не про технологии сами по себе, а про их уместное применение. Иногда простой советский аппарат УЗИ с опытным врачом дает лучшие результаты, чем новейший томограф в руках неопытного специалиста.

Сейчас отрасль движется в сторону междисциплинарных решений — те же телемедицинские комплексы объединяют диагностику, связь и базы знаний. И здесь как раз важно партнерство с производителями, которые понимают не только технику, но и медицинские процессы. Возможно, новые игроки с инженерным бэкграундом, как упомянутая компания, смогут предложить свежие подходы.

Главное — избегать двух крайностей: слепого поклонения импорту и бездумного импортозамещения. Каждое решение должно быть взвешенным, с учетом реальных возможностей эксплуатации и ремонта. И да — всегда оставлять бюджет на неожиданные проблемы, потому что они обязательно возникнут.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция