Оптика медицинского оборудования

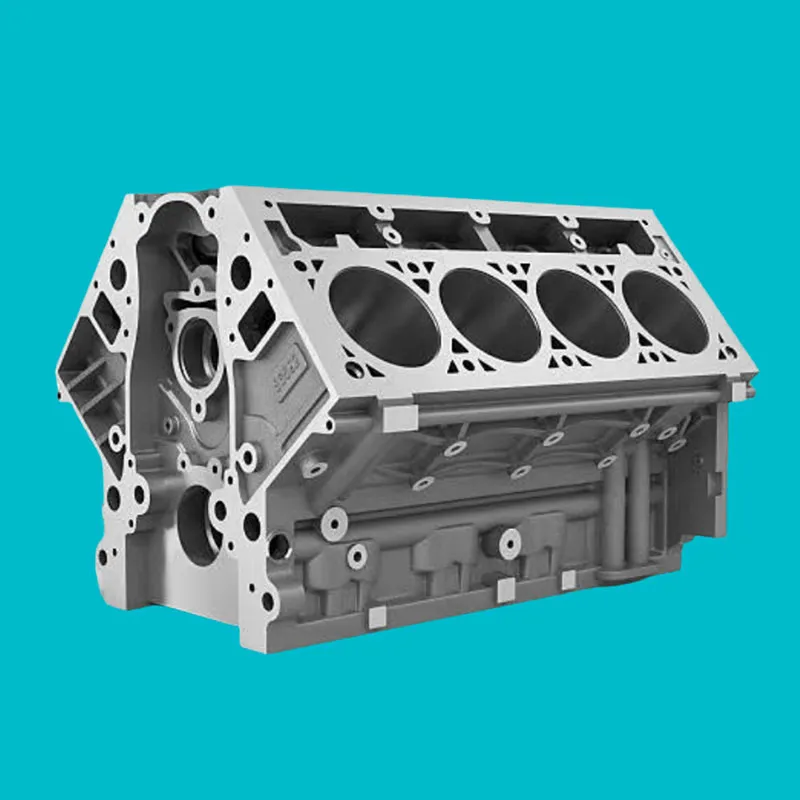

Когда речь заходит об оптике для медоборудования, многие сразу представляют лаборатории с лазерами, но на деле 60% проблем начинаются с банального – несовместимости креплений или температурного расширения линз. Мы в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери через это прошли, когда пробовали адаптировать фрезерные станки для полировки оптических компонентов эндоскопов.

Производственные вызовы и металлообработка

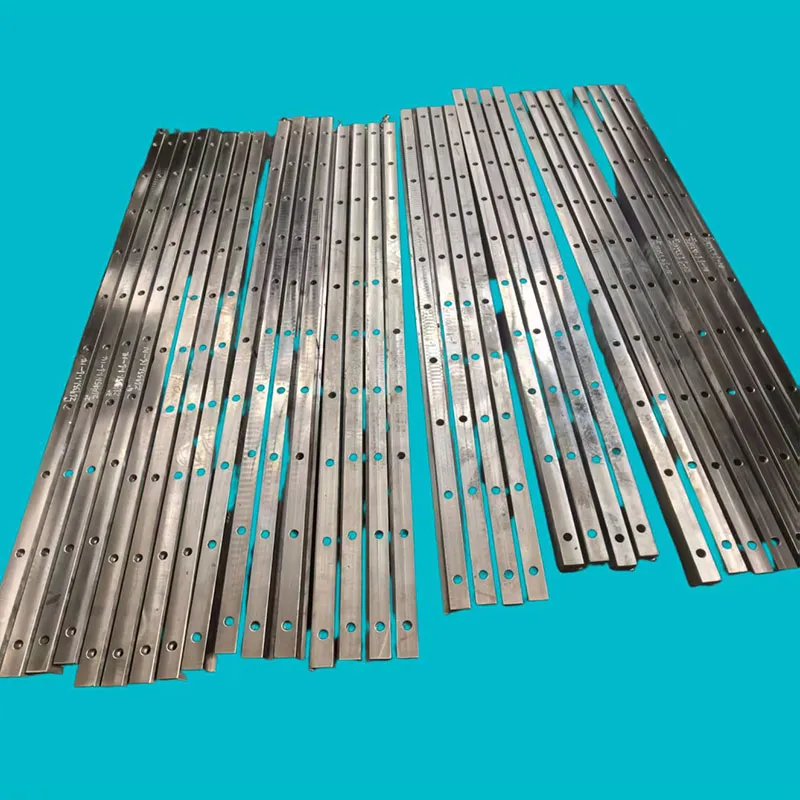

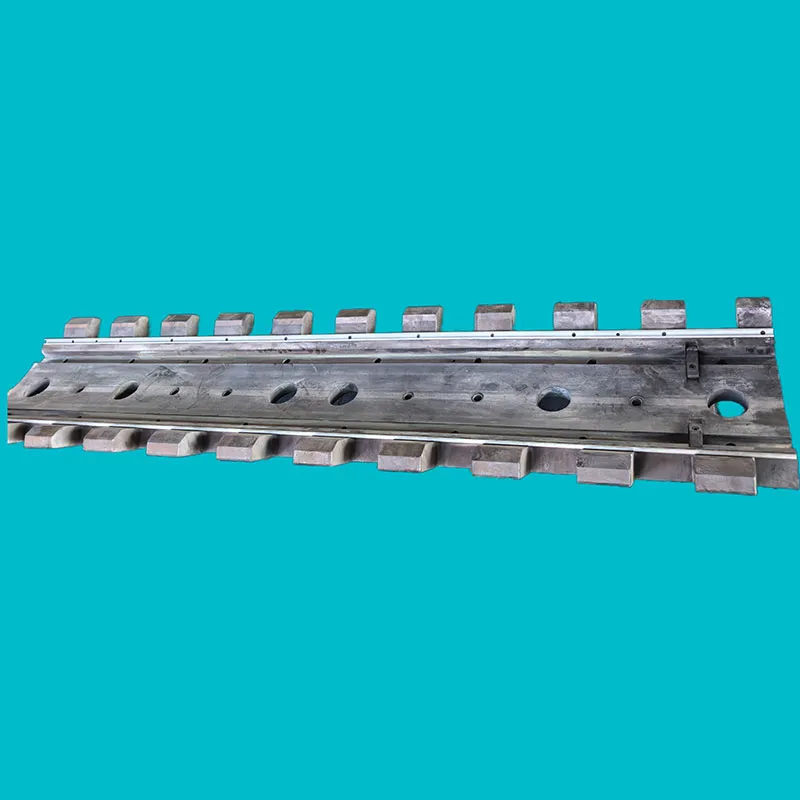

Сначала казалось – бери алюминиевые сплавы и фрезеруй держатели для линз. Но медицинские стандарты требуют иного: например, для рентгеновских коллиматоров нужна была особая геометрия с допуском ±0.01 мм. Наши токарные станки справлялись, но пришлось пересчитывать нагрузки на крепёжные элементы – стандартные консоли вибрировали при шлифовке бор-силикатных стёкол.

Как-то раз для микроскопов хирургических заказали партию держателей. Рассчитали всё по ГОСТу, а на сборке выяснилось – тепловое расширение стали 40Х отличается от оптического стекла К8. Зазор в 3 микрона при нагреве до 37°C сводил на нет резкость. Пришлось экстренно переходить на инвар – дорого, но иначе изображение 'плыло' при автофокусировке.

Сейчас для новых заказчиков сразу уточняем: будет ли стерилизация паром? Если да – добавляем припуск на коробление нержавеющих кронштейнов. Мелочь, но из-за неё в 2021 году вернули целую партию держателей для офтальмоскопов.

Практические кейсы с оборудованием

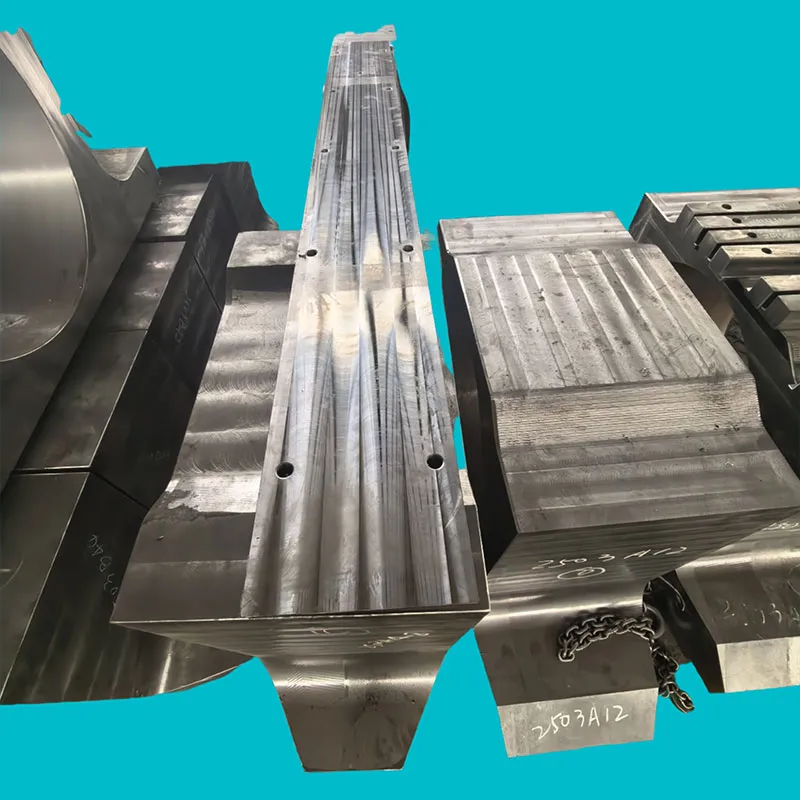

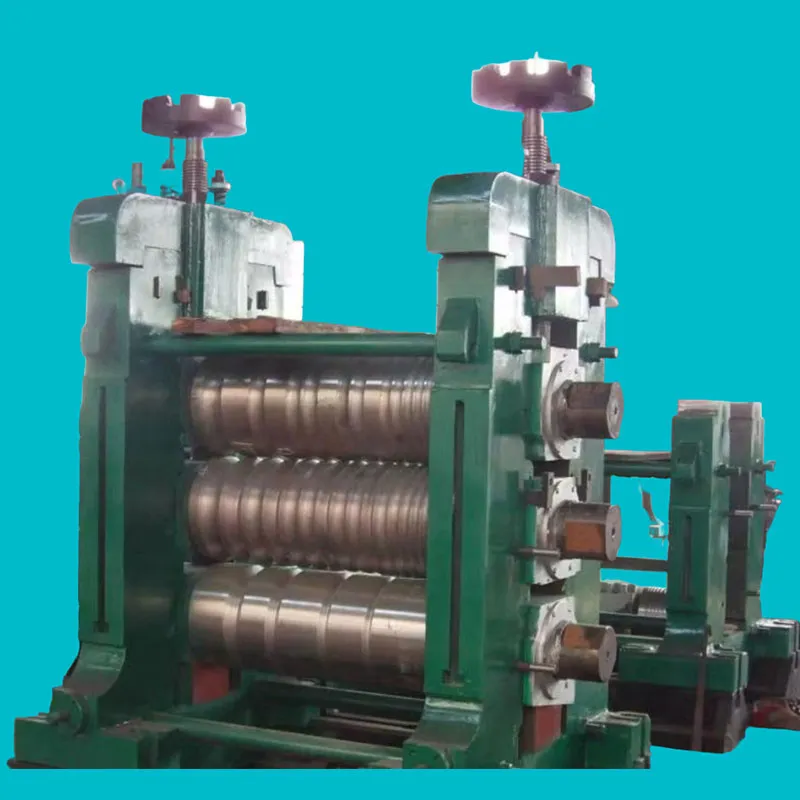

Вот пример с линией для обработки линз томографов. Заказчик требовал шлифовку с чистотой поверхности 0.1 мкм, но наши шпиндели давали погрешность в 0.3 мкм из-за биения. Решение нашли нестандартное – применили технологию доводки с алмазными пастами, которую обычно используем для прецизионных валов прокатных станов. Сработало, хотя изначально сомневались – медицинская оптика и металлургическое оборудование казались несовместимыми направлениями.

Для УЗ-датчиков другая история. Там акустические линзы из эпоксидных смол – мягкие, деформируются при фиксации в металлических гнёздах. Разработали систему пневмозажимов с регулируемым усилием, позаимствовав принцип из узлов зерноперерабатывающего оборудования. Звучит парадоксально, но именно этот гибридный подход позволил избежать царапин на полимерных поверхностях.

Кстати, о совместимости. Когда немецкие партнёры прислали чертежи держателей для колонок операционных микроскопов, обнаружили расчётную ошибку в крепёжных отверстиях. Их инженеры не учли вибрацию от систем вентиляции – пришлось дорабатывать конструкцию с рёбрами жёсткости, хотя изначально речь шла только о шлифовке поверхностей.

Материалы и их специфика

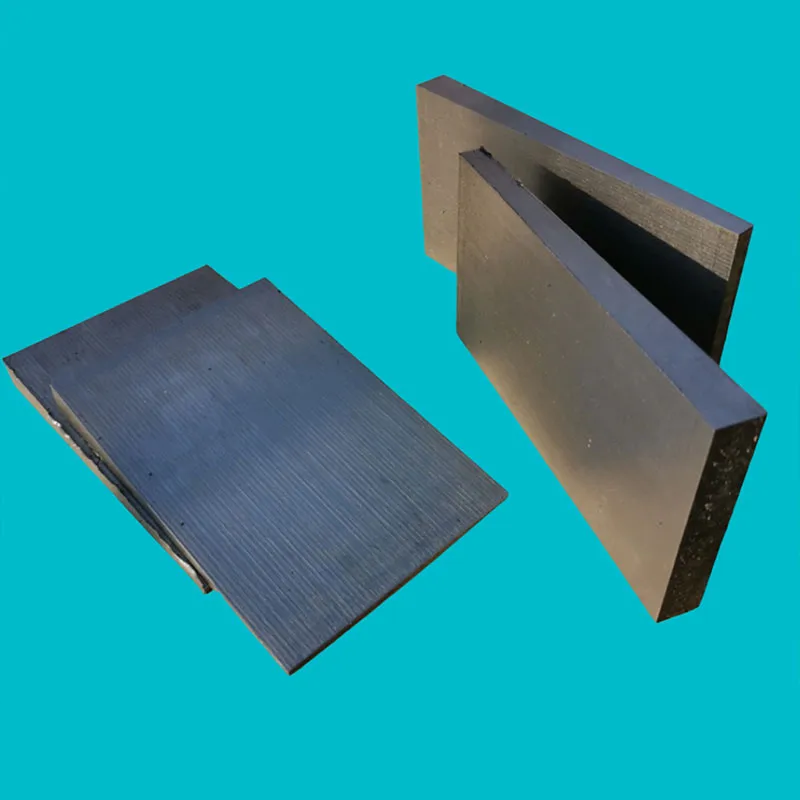

С оптикой медицинского оборудования часто работаем через призму металлообработки. Например, бронза БрА5 для штативов – казалось бы, проверенный материал. Но для стерилизации низкотемпературной плазмой оказалась непригодна – появлялась микроскопическая окалина, которая затем осыпалась на оптические элементы. Перешли на титановые сплавы, хотя их обработка сложнее в 2.5 раза.

Запоминающийся случай был с компонентами для гамма-камер. Нужно было фрезеровать пазы в свинцовых экранах с одновременной установкой сцинтилляционных кристаллов. Проблема в том, что свинец 'плывёт' при механической обработке, а кристаллы требуют юстировки с точностью до угловых секунд. Пришлось создавать гибридную оснастку – комбинацию вакуумных присосок и магнитных фиксаторов.

Сейчас экспериментируем с керамическими композитами для корпусов эндоскопов. Литой алюминий дешевле, но при падении с высоты стола даёт микротрещины, невидимые глазу, но искажающие световод. Керамика дороже, зато выдерживает ударные нагрузки без последствий для оптики. Правда, с обработкой сложнее – алмазный инструмент изнашивается на 40% быстрее.

Интеграция и калибровка

Самое сложное – не изготовить деталь, а обеспечить её работу в системе. Помню, как для одного диагностического комплекса делали кронштейны лазерных модулей. Все размеры выдержали, но при сборке обнаружили – резьбовые соединения 'садились' с разным моментом затяжки. Оказалось, анодирование давало неравномерный слой на алюминии. Теперь для ответственных узлов используем хромирование с контролем толщины покрытия.

С калибровочными мишенями для УЗИ вообще отдельная история. Казалось бы, просто фанерная основа с эталонными метками. Но при изменении влажности в помещении фанера коробилась, и метки смещались на 0.2-0.3 мм. Перешли на композитные материалы с алюминиевой матрицей – дороже, но стабильность геометрии того стоит.

Интересный нюанс с тепловыми камерами для медоборудования. Их корпуса требуют не только точной обработки, но и специальной герметизации. Стандартные уплотнители из EPDM не подходили – при температурных циклах теряли эластичность. Подобрали силиконовые составы с памятью формы, хотя изначально скептически относились к их несущей способности.

Перспективы и адаптация технологий

Сейчас в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери рассматриваем переход на аддитивные технологии для сложных оптических креплений. Например, для держателей призм в колоноскопах – там традиционная обработка даёт до 30% отходов из-за сложной геометрии. 3D-печать титаном может сократить потери до 7-8%, но пока сдерживает цена оборудования.

Для компонентов МРТ-сканеров экспериментируем с бериллиевыми сплавами. Они легче алюминия на 35% и жёстче, но токсичны при обработке. Пришлось модернизировать систему вентиляции в цехах – затраты значительные, но для перспективных заказов из медицинской сферы это оправдано.

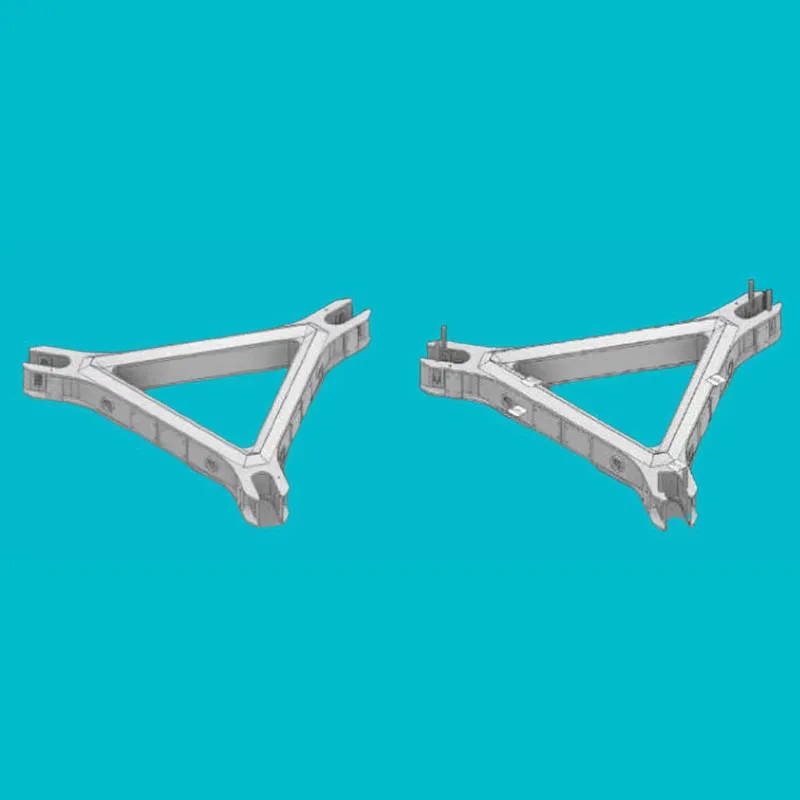

Любопытное направление – совмещение оптики с роботизированными системами. Недавно разрабатывали кронштейн для камеры хирургического робота. Основная сложность – не жёсткость, а демпфирование вибраций от сервоприводов. Решили через композитную структуру с внутренними полостями, заполненными демпфирующим гелем. Технологию позаимствовали у авиационных компонентов, которые ранее делали для партнёров из аэрокосмической отрасли.

Отраслевые особенности и выводы

В медицинской оптике главное – предсказуемость. Можно сделать идеальную линзу, но если крепёжная резьба 'ведёт' после пяти циклов стерилизации – вся работа насмарку. Поэтому сейчас для каждого проекта проводим ускоренные испытания на циклические нагрузки – имитируем 10 лет эксплуатации за 3 месяца.

Заметил, что европейские производители часто экономят на механообработке корпусов, сосредотачиваясь на электронике. А потом удивляются, почему японские аналоги служат дольше. Секрет в деталях – например, прецизионные шариковые направляющие в системе фокусировки стоят на 15% дороже, но увеличивают ресурс в 2 раза.

Если говорить о будущем – вижу потенциал в гибридных решениях. Например, сочетание металлических несущих конструкций с полимерными демпферами для чувствительной оптики. Это снижает вес без потери жёсткости. Но требуются дополнительные тесты на биосовместимость – не все полимеры устойчивы к дезинфектантам.

В целом, опыт ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери показывает: успех в медицинской оптике зависит не столько от идеальных чертежей, сколько от понимания реальных условий эксплуатации. Иногда простая доработка штатного крепления решает больше, чем дорогостоящая замена оптических элементов.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция