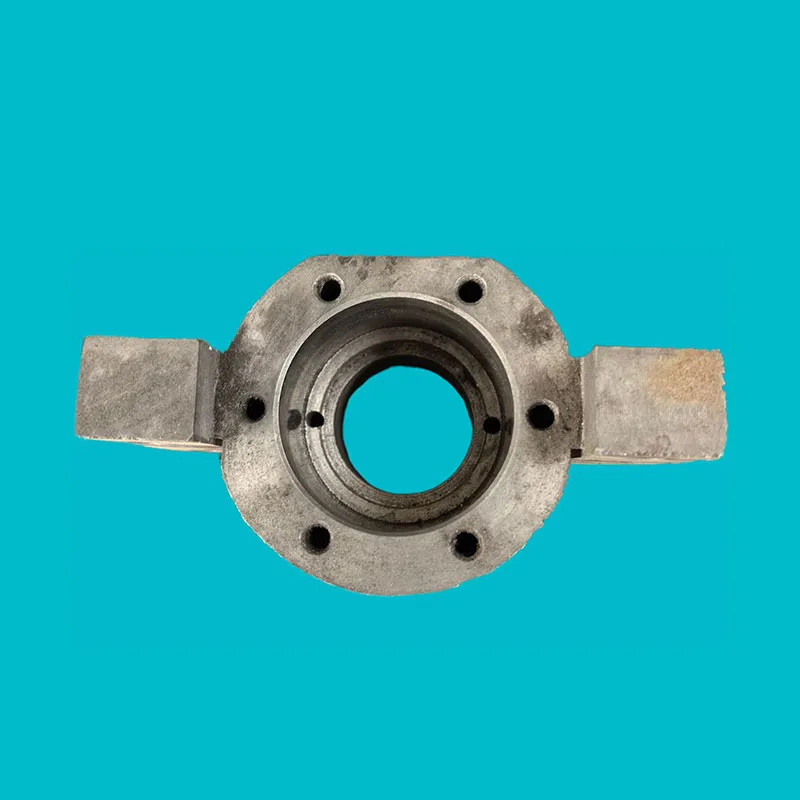

Опорная плита двигателя

Если говорить об опорной плите двигателя, многие сразу представляют просто массивную стальную пластину — но это лишь верхушка айсберга. В реальности здесь есть десятки подводных камней, о которых не пишут в учебниках. Например, частый промах — считать, что главное это прочность стали, а на самом деле критичным часто оказывается коэффициент температурного расширения или виброизоляционные свойства.

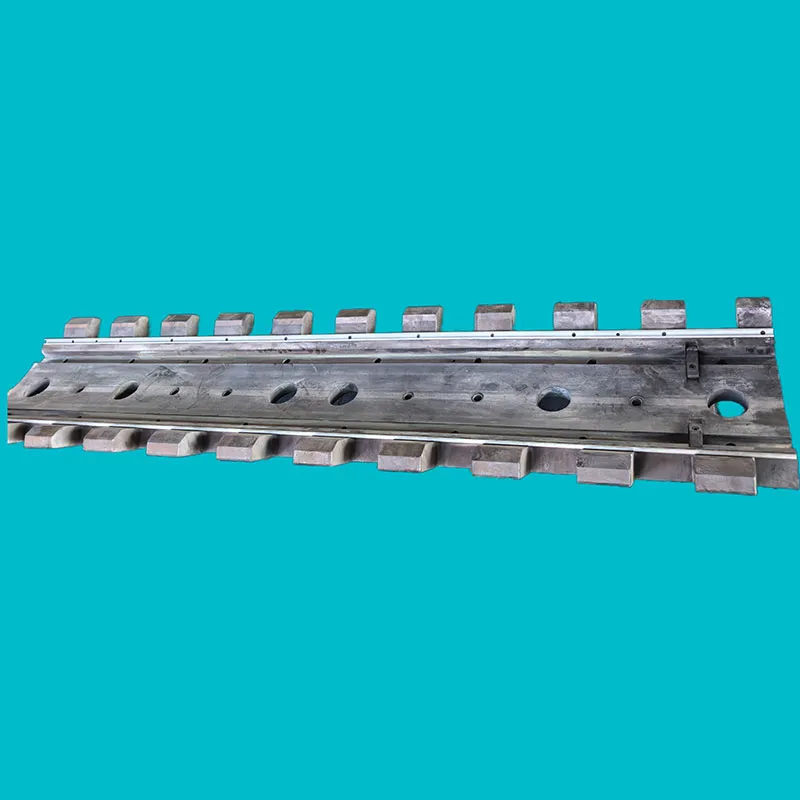

Конструкционные особенности, которые не бросаются в глаза

Когда мы начинали сотрудничать с ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, я сначала скептически отнесся к их акценту на прецизионной обработке опорной плиты двигателя. Казалось, зачем такие допуски для, казалось бы, простого элемента? Но потом на одном из проектов для прокатного оборудования столкнулись с проблемой: плита формально соответствовала чертежам, но при длительных нагрузках в 20-тонном прессе появлялась микроскопическая деформация — буквально 0.1 мм, но её хватало, чтобы вызвать биение вала через полгода эксплуатации.

Именно тогда пришло понимание, что геометрия поверхности контакта — это не просто 'плоскость', а сложная система опорных зон. Мы экспериментировали с разными схемами расположения рёбер жёсткости — иногда добавляли диагональные перемычки там, где классические расчёты их не требовали. В одном случае это дало прирост усталостной прочности на 15%, хотя по массе плита почти не изменилась.

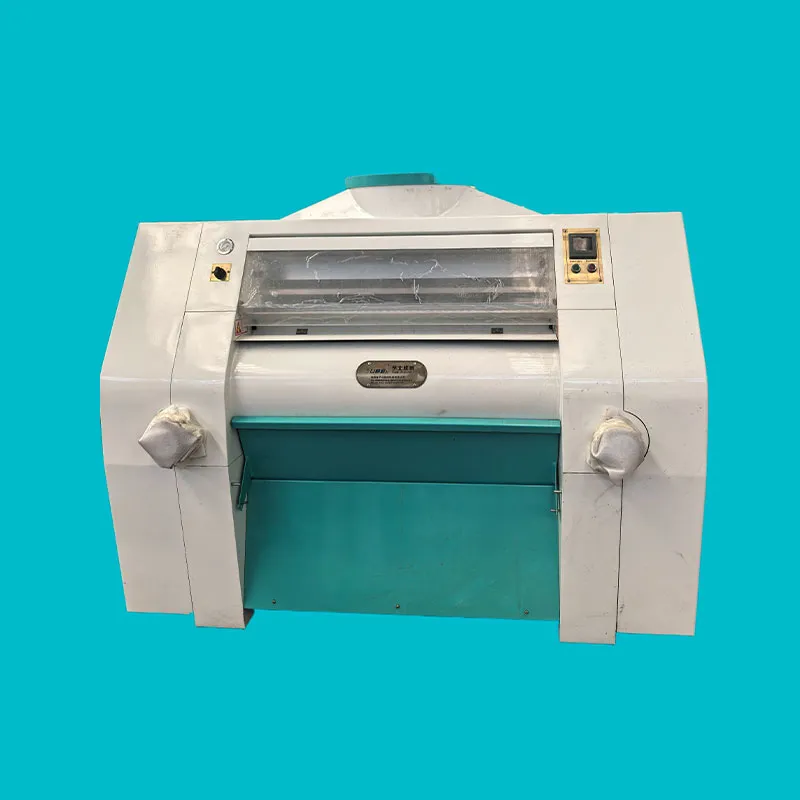

Кстати, о материалах — не всегда нужна самая дорогая сталь. Для оборудования обработки зерна, например, мы успешно применяли модифицированный чугун СЧ25 — он лучше гасит вибрации, хоть и проигрывает в абсолютной прочности. Но здесь важно точно рассчитать точки крепления: если ошибёшься с расположением анкерных отверстий, вся экономия на материале идёт насмарку.

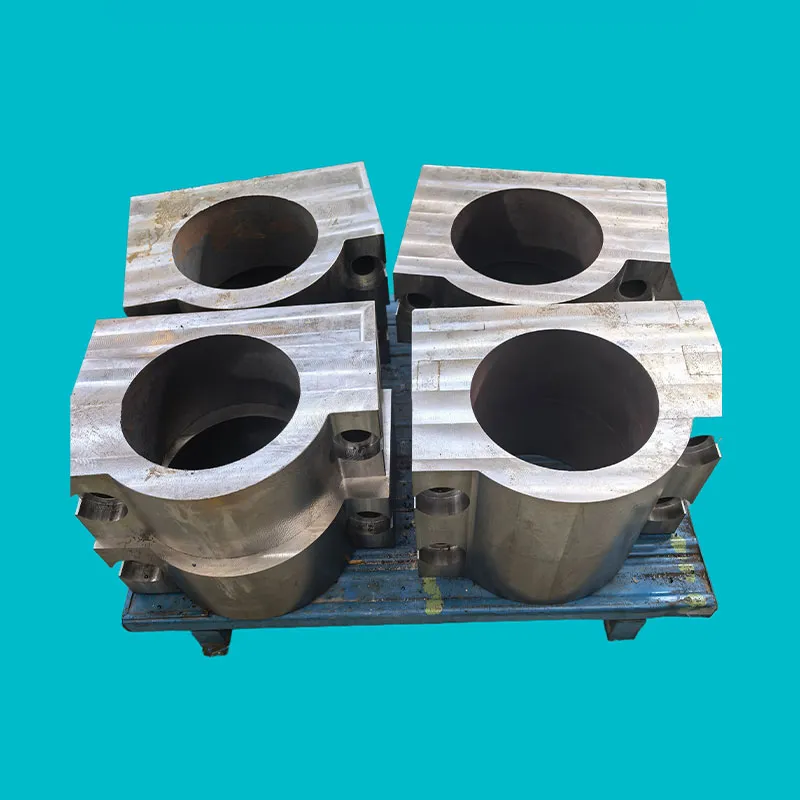

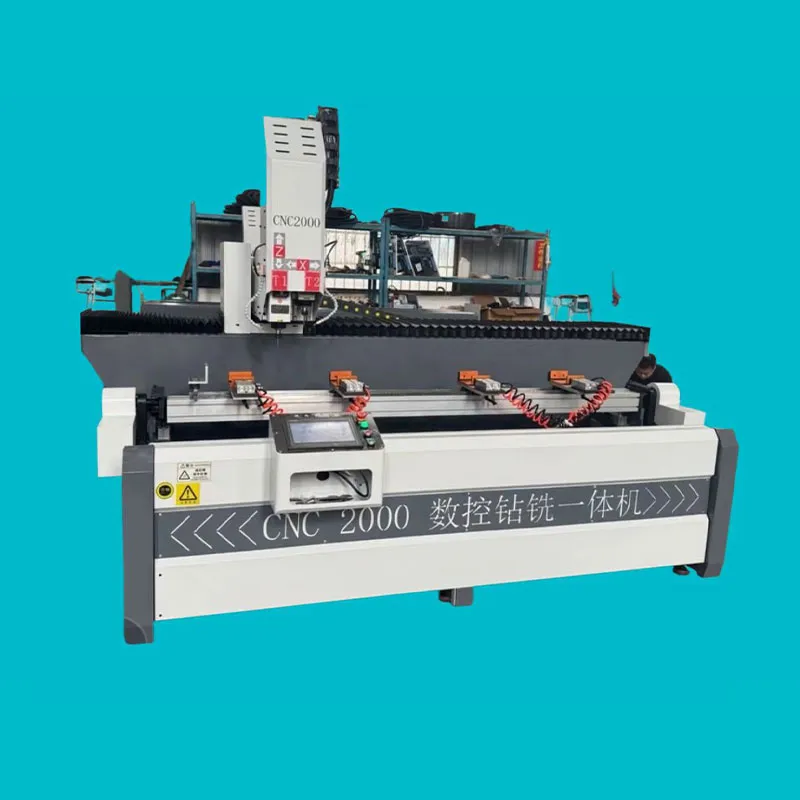

Технологические сложности при изготовлении

В цеху ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери я видел, как они обрабатывают плиты для металлургического оборудования — там действительно подход серьёзный. Но даже у них случались осечки. Помню историю с партией плит для пресса: после фрезеровки всё было идеально, но после транспортировки на 200 км обнаружили отклонение по плоскостности. Оказалось, проблема в остаточных напряжениях после сварки — их не до конца сняли термической обработкой.

Сейчас мы всегда закладываем дополнительную операцию — старение готовых плит перед финишной обработкой. Да, это удорожает процесс на 7-10%, но зато избавляет от сюрпризов на монтаже. Особенно критично для аэрокосмической отрасли, куда компания планирует расширяться — там даже микронные деформации недопустимы.

Ещё один нюанс — антикоррозионная защита. Казалось бы, элементарно, но видел случаи, когда неправильно подобранное покрытие приводило к электрохимической коррозии в зоне контакта с фундаментом. Теперь всегда анализируем среду эксплуатации: для морского оборудования идёт один состав, для пищевой промышленности — совершенно другой.

Монтажные тонкости, которые редко обсуждают

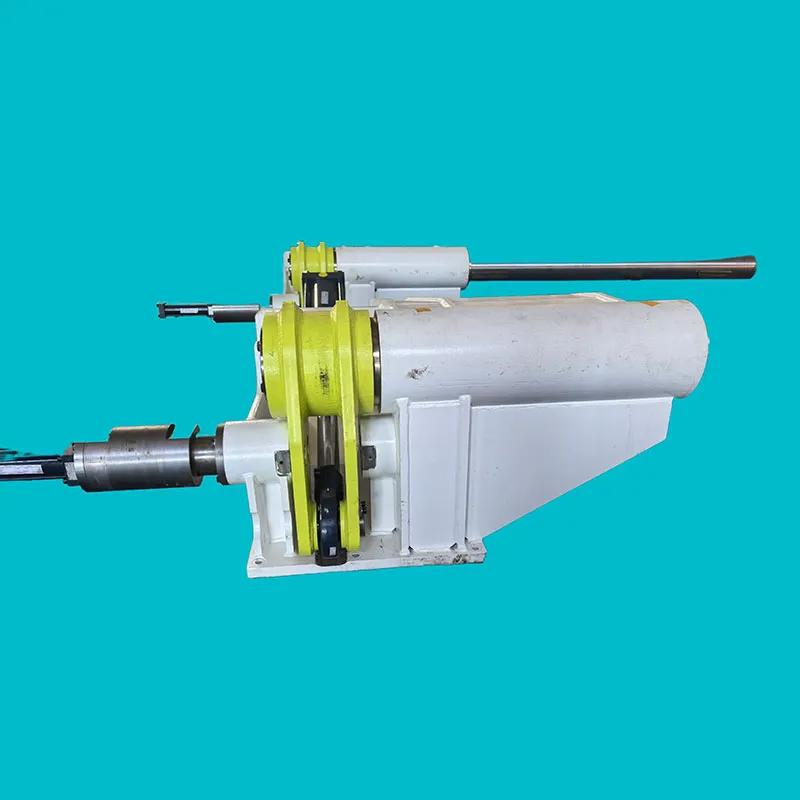

Самая частая ошибка монтажников — неконтролируемая затяжка анкерных болтов. Мы как-то разбирали случай на зерноперерабатывающем комбинате: вибрация превышала норму втрое. Причина — разные моменты затяжки у соседних болтов. С тех пор всегда настаиваем на использовании динамометрических ключей с регистрацией параметров.

Выравнивание по осям — отдельная тема. Многие думают, что достаточно выставить плиту по уровню, но забывают про тепловое расширение. На одном из объектов по производству режущего инструмента пришлось переделывать установку: при рабочей температуре 80°C плита 'уползала' на 0.3 мм, чего хватило для разбалансировки шпинделя.

Интересный случай был при установке опорной плиты двигателя для насосного оборудования — там оказалось важным не только статическое выравнивание, но и ориентация относительно направления возможных сейсмических нагрузок. Пришлось консультироваться со специалистами по динамике конструкций, хотя изначально в ТЗ этот момент упустили.

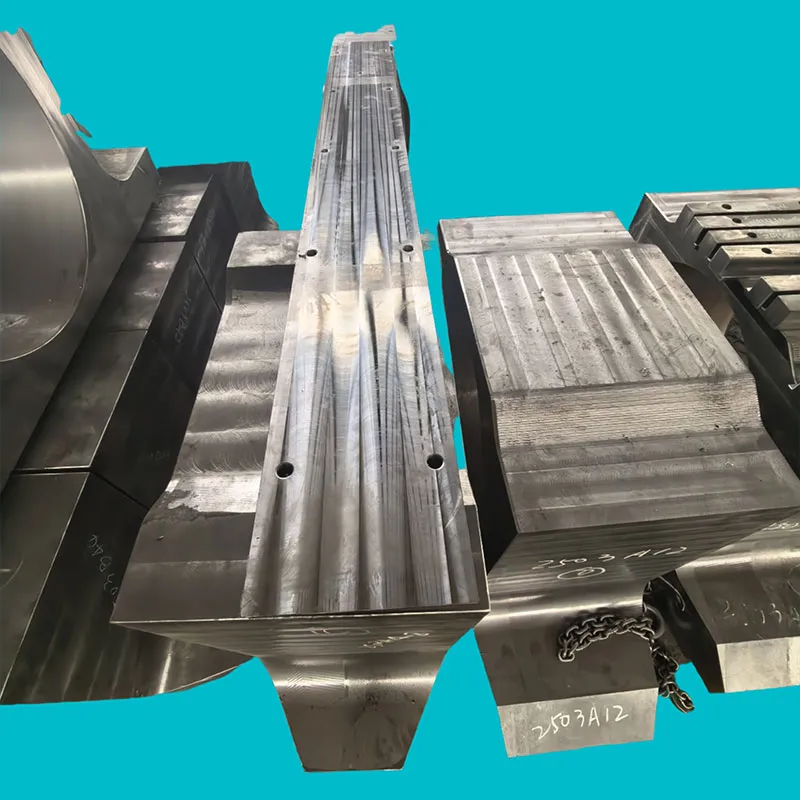

Проблемы контроля качества и диагностики

Ультразвуковой контроль сварных швов — стандартная процедура, но мы дополнительно внедрили магнитопорошковый метод для контроля зон термического влияния. Обнаружили, что именно там часто образуются микротрещины, которые не видны при обычном осмотре. Особенно актуально для ответственных конструкций в нефтяном машиностроении.

Динамический анализ — дорогое удовольствие, но для военной техники оно того стоит. Замеряем собственные частоты колебаний готовой плиты — если есть расхождения с расчётными значениями более 5%, ищем причину. Как-то нашли скрытую раковину в теле отливки, которую не показал даже рентген.

Система маркировки — казалось бы, мелочь. Но когда имеешь дело с десятками модификаций опорной плиты двигателя, чёткая идентификация экономит часы поисков в документации. Мы разработали собственную систему кодирования, где по номеру партии можно определить не только дату изготовления, но и использованную марку стали и даже имя мастера.

Эволюция подходов и перспективные направления

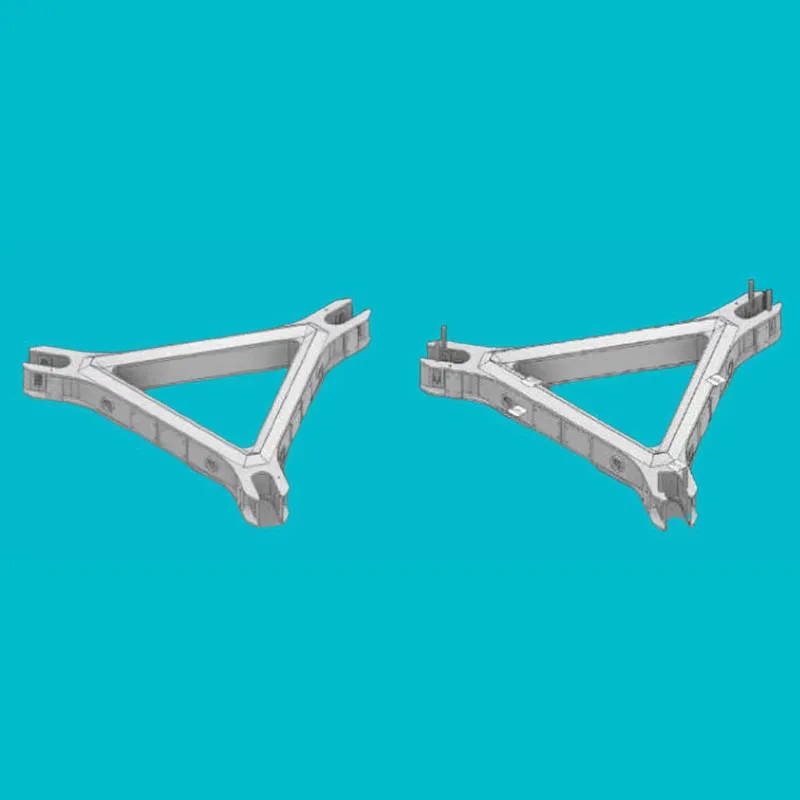

За 15 лет работы подход к проектированию опорных плит сильно изменился. Раньше делали с большим запасом прочности 'на всякий случай', теперь используем топологическую оптимизацию — убираем материал там, где он не работает. В сотрудничестве с ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери пробовали применять алгоритмы генеративного дизайна — получили конструкции на 20% легче при сохранении жёсткости.

Композитные материалы — пока редкость, но для медицинского оборудования уже есть эксперименты с углепластиковыми плитами. Правда, пока дорого, и не все клиенты готовы платить втрое больше за выигрыш в массе.

Цифровые двойники — перспективное направление. Сейчас мы создаём виртуальные модели плит с учётом реальных условий эксплуатации. Это позволяет прогнозировать износ и планировать техобслуживание. Для новой энергетики, где оборудование работает в агрессивных средах, это особенно актуально.

Возвращаясь к началу: современная опорная плита двигателя — это не просто кусок металла, а сложная инженерная система. И подход к её созданию должен быть соответствующим — с учётом всех эксплуатационных факторов, а не только формальных прочностных характеристик. Опыт ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери в обработке металлоконструкций подтверждает: мелочи часто оказываются решающими.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция