Направляющий рельс

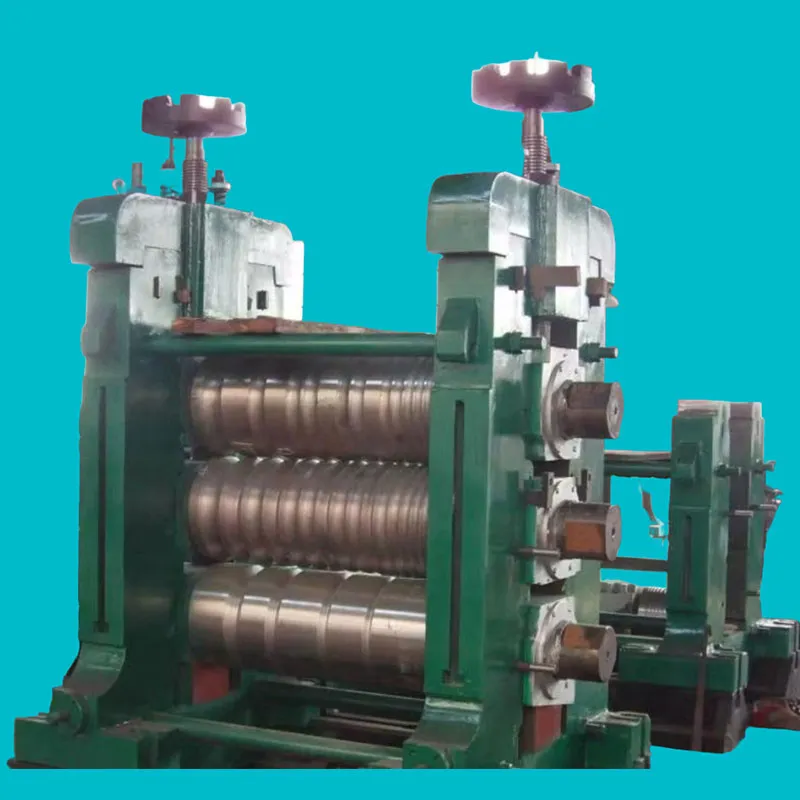

Когда говорят о направляющий рельс, многие сразу представляют себе простую металлическую балку — но на практике это один из тех узлов, где мелочи решают всё. В нашей работе с прокатным оборудованием бывали случаи, когда незначительный зазор в 0,5 мм на направляющих вызывал вибрацию, которая за месяц выводила из строя соседние механизмы. Особенно критично это в линиях, где идёт непрерывная обработка — например, в станах холодной прокатки, которые поставляем мы в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери. Кстати, на https://www.wkjx.ru есть примеры таких систем, но в живом производстве нюансов всегда больше, чем в каталогах.

Конструкционные особенности направляющих рельсов

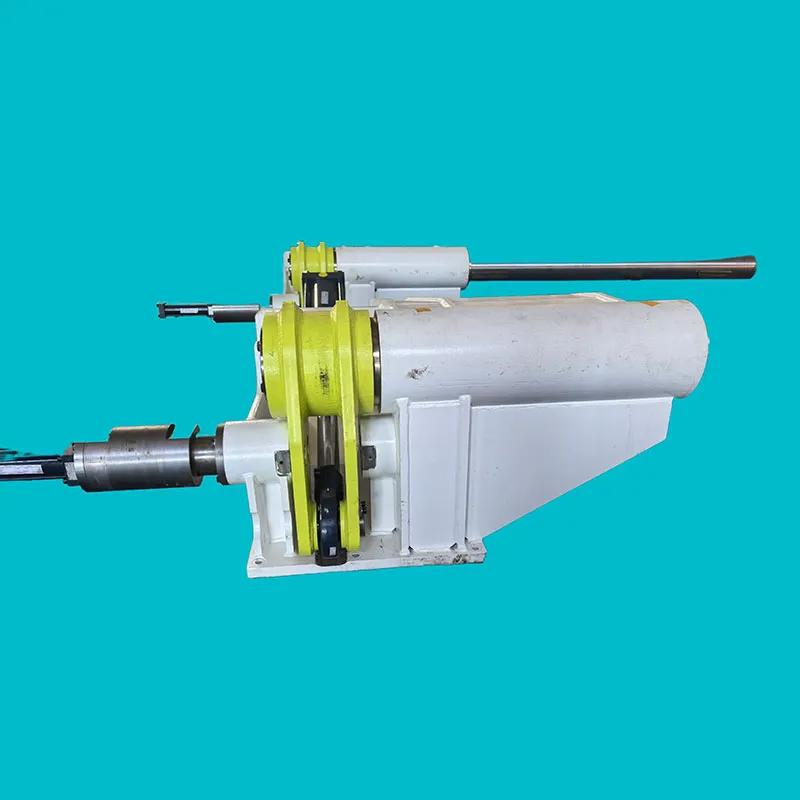

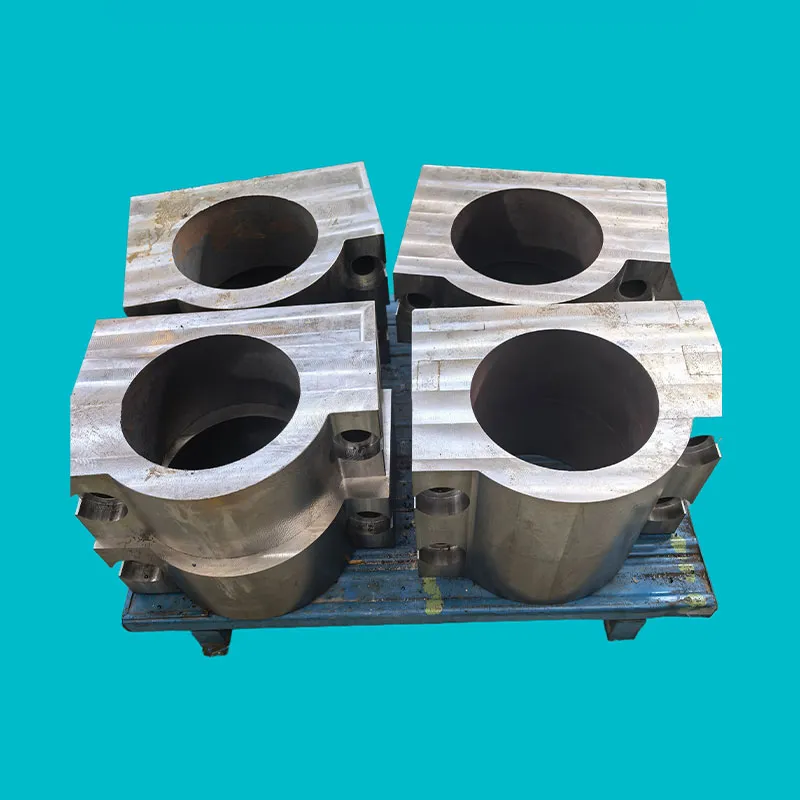

Стандартный направляющий рельс для прокатных станов кажется простым — но попробуйте уменьшить радиус закругления на 3-4% против нормы, и вместо плавного хода тележки получите рывки, которые снесут датчики позиционирования. Мы в своих проектах используем два типа профилей: симметричные и асимметричные. Первые — для равномерных нагрузок, вторые — там, где есть боковое давление, например при правке полосы.

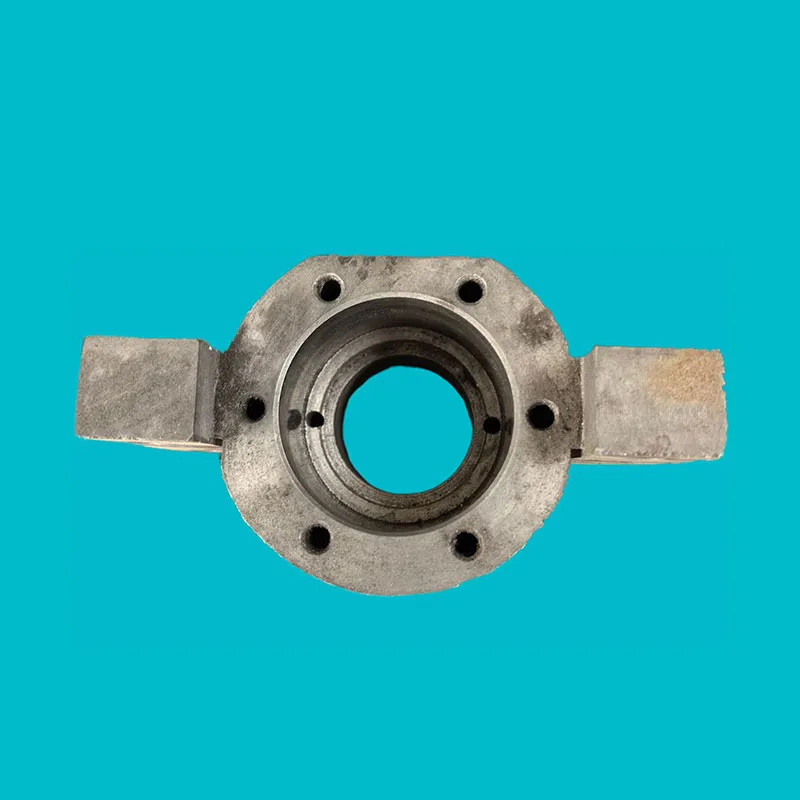

Материал — отдельная история. Для пищевого оборудования (скажем, в зернообработке) идёт нержавейка, но в металлургии чаще берём легированные стали с добавкой хрома. Помню, как на одном из заводов в Подмосковье поставили рельсы из обычной стали 45 — через полгода в зоне контакта с роликами появились волны глубиной до 1,2 мм. Пришлось экстренно менять на 40Х, с предварительной закалкой.

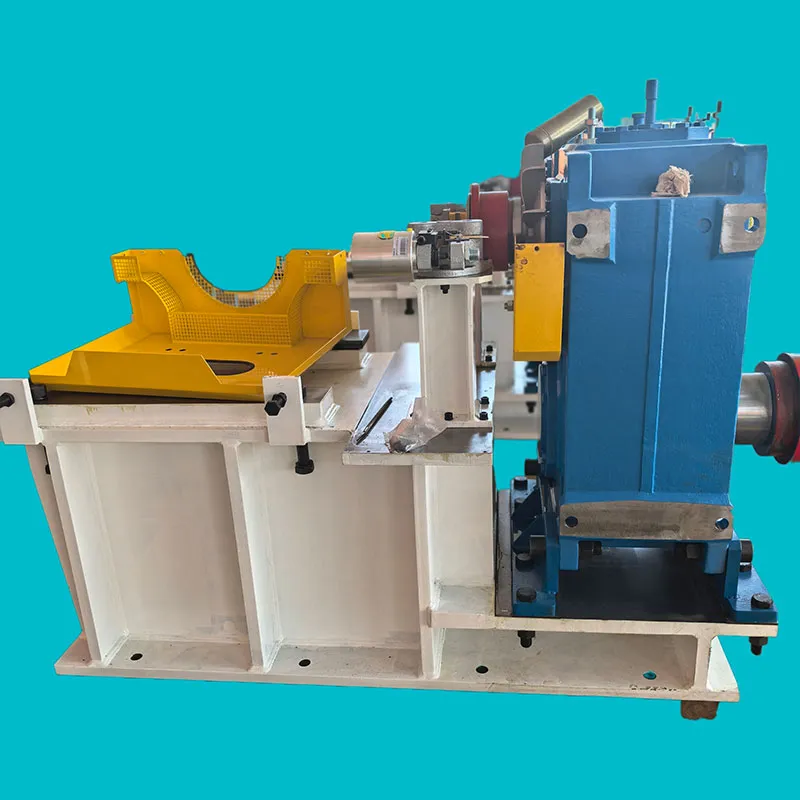

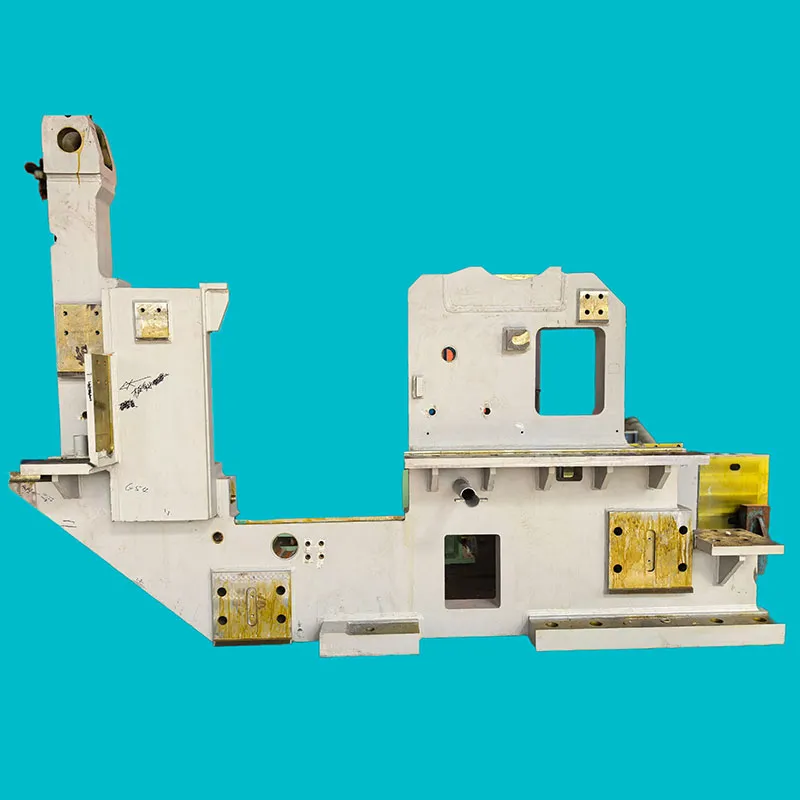

Крепление — та деталь, которую часто недооценивают. Анкерные болты должны не просто фиксировать, а компенсировать тепловое расширение. Мы обычно используем овальные отверстия в плитах основания, с расчётом на +80°C в цехе. Если забыть про этот запас — летом рельсы начинает вести, и тележки заклинивает.

Практические проблемы монтажа и эксплуатации

Самая частая ошибка при установке — пренебрежение юстировкой по лазеру. Многие бригады до сих пор выставляют направляющий рельс по уровню и рулетке, но при длине секций 6-8 метров погрешность накапливается так, что в середине пролёта расхождение доходит до 4-5 мм. Мы всегда настаиваем на лазерном нивелире, даже если заказчик пытается сэкономить на этой операции.

Износ — ещё один момент. В зонах с постоянным трением (например, точки перехода между секциями) мы рекомендуем наплавку твердым сплавом. На одном из объектов в Татарстане сделали так на направляющих для транспортировки заготовок — ресурс вырос с 8 месяцев до почти трёх лет. Но важно не перестараться с твёрдостью, иначе будет изнашиваться противоположная поверхность.

Смазка — тема для отдельного разговора. Автоматические системы подачи смазки кажутся идеальным решением, но в условиях металлургического цеха (пыль, окалина) их сопла часто забиваются. Приходится комбинировать: автоматика + ручная проверка раз в смену. Кстати, графитовая смазка, которую так любят старые мастера, сейчас почти не используется — она собирает абразивные частицы.

Связь с точностью обработки

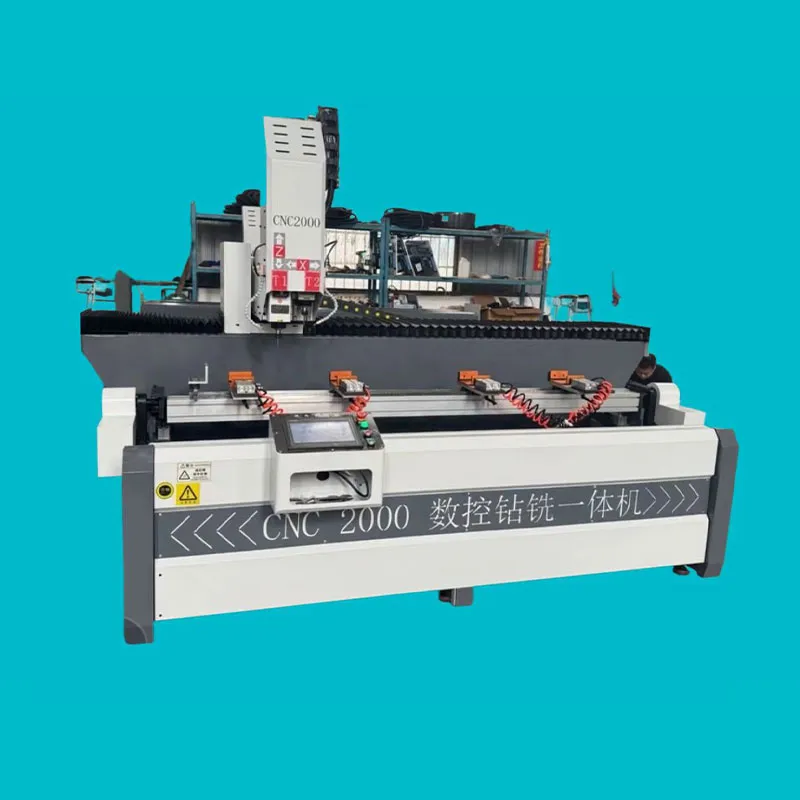

В прецизионных станках, которые производит наша компания, направляющий рельс напрямую влияет на точность позиционирования. Допуск по параллельности обычно держим в пределах 0,05 мм на метр, но для авиакосмических заказов уже требуется 0,02 мм. Достигается это не только точностью изготовления, но и правильным выбором схемы крепления — иногда приходится делать дополнительные точки фиксации посередине пролёта.

Тепловые деформации — бич точного оборудования. В системах ЧПУ, где рельсы служат базой для перемещения шпинделей, мы закладываем температурные компенсаторы в крепёжные узлы. Особенно актуально для России, где разница температур в цехе зимой и летом может достигать 30°C.

Вибрация — отдельная головная боль. При частотах выше 200 Гц даже правильно установленные направляющие могут резонировать с другими элементами конструкции. Мы обычно ставим демпфирующие прокладки из полиуретана под монтажные плиты — это снижает шум и повышает стабильность.

Примеры из практики ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери

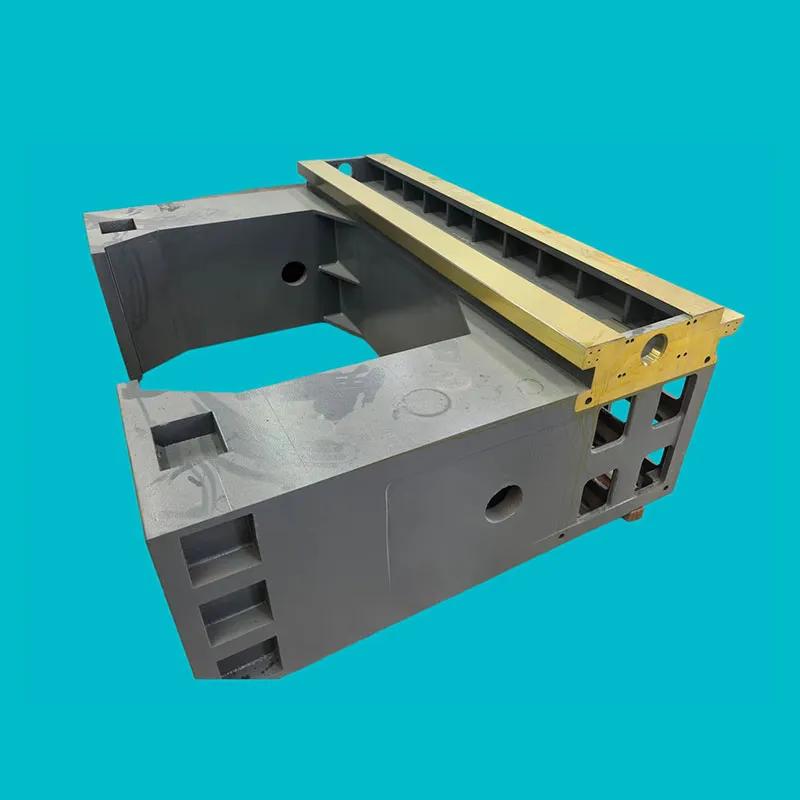

На нашем производстве в прошлом году был интересный случай с рельсами для стана холодной прокатки. Заказчик жаловался на преждевременный износ — через 4 месяца работы появился зазор до 0,8 мм. При анализе оказалось, что проблема не в самих направляющих, а в фундаменте — бетонная плита проседала на 2 мм под динамической нагрузкой. Пришлось усиливать основание и ставить более жёсткие крепления.

Ещё один проект — направляющие для оборудования обработки зерна. Там основная сложность была в коррозии от конденсата. Стандартные покрытия не помогали, пришлось разрабатывать многослойную защиту: фосфатирование + эпоксидное покрытие + верхний слой из полиуретана. Решение оказалось дорогим, но за два года эксплуатации — ни одного очага ржавчины.

Сейчас мы экспериментируем с композитными направляющими для нового энергетического оборудования. Пластик с металлическим сердечником даёт интересные результаты по вибропоглощению, но пока не выдерживает температуры выше 120°C. Дорабатываем охлаждающие каналы в конструкции — возможно, получится применять в нефтяном машиностроении.

Перспективы развития технологии

В военной и аэрокосмической отраслях, куда планирует расширяться наша компания, требования к направляющим ужесточаются. Речь идёт не только о точности, но и о весе, вибростойкости, работе в вакууме. Мы тестируем рельсы с керамическими напылениями — пока дорого, но для космического оборудования вариант перспективный.

Цифровизация тоже не обходит эту тему стороной. В экспериментальных образцах мы устанавливаем датчики деформации прямо в тело рельса — это позволяет прогнозировать износ и планировать техобслуживание. Правда, пока стоимость таких решений высока для массового применения.

Интересное направление — ?умные? направляющие с системой активной компенсации прогиба. Гидравлические или пьезоэлементы подправляют геометрию в реальном времени. Для медицинского оборудования, где важна абсолютная точность, это может стать прорывом. Мы уже ведём переговоры с одним из научных институтов о совместной разработке.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция