Направляющие ящик рельсы

Если честно, когда слышу про направляющие ящик рельсы, всегда вспоминаю, как новички путают их с обычными салазками. Разница ведь не только в грузоподъёмности, а в самой конструкции – тут и профиль рельсы, и тип подшипников, и даже способ крепления. У нас на производстве ООО 'Ханьчжун Вэйкэ Машинери' бывали случаи, когда закупали якобы 'аналоги' подешевле, а потом месяцами переделывали крепёжные узлы.

Конструкционные особенности

Взять хотя бы наши станки для обработки металлоконструкций – там рельсы должны выдерживать не только вертикальную нагрузку, но и боковые моменты. Стандартные направляющие качения тут не всегда подходят, особенно если речь идёт о прецизионном оборудовании. Помню, как раз под проект прокатного стана пришлось пересчитывать жёсткость узла крепления трижды.

Материал рельс – отдельная история. Для пищевого оборудования идёт нержавейка с особыми допусками, а в металлургии часто требуются закалённые стали с дополнительной антикоррозийной обработкой. Мы на wkjx.ru как-то разрабатывали систему для зернообрабатывающего комплекса – там пришлось комбинировать разные покрытия, потому что обычная оцинковка не выдерживала постоянной вибрации.

Самое коварное – это температурные деформации. В аэрокосмическом секторе, куда мы планируем расширяться, перепады до 300 градусов требуют специальных расчётов зазоров. Обычные шариковые направляющие тут уже не работают, нужны роликовые системы с компенсаторами.

Монтажные нюансы

При установке на прокатное оборудование многие забывают про выверку основания. У нас был случай – бригада смонтировала рельсы с перекосом 0.2 мм на метр, через месяц подшипники посыпались. Пришлось останавливать линию на неделю.

Крепёж – отдельная головная боль. Для военной техники, например, нужны специальные болты с контргайками и пружинными шайбами. Стандартные DIN-шки часто не выдерживают вибронагрузок, проверено на горьком опыте.

Смазочные системы – это вообще отдельная наука. Для медицинского оборудования мы используем пищевые смазки, но они не всегда совместимы с материалами уплотнителей. Как-то пришлось менять всю систему смазки на томографах из-за несовместимости материалов.

Эксплуатационные проблемы

Износ направляющих в металлургическом оборудовании – это постоянная борьба. На прокатных станах ресурс рельс редко превышает 2 года, даже при регулярном обслуживании. Особенно страдают узлы с ударными нагрузками.

Вибрация – главный враг. В новом энергетическом оборудовании, например ветрогенераторах, пришлось разрабатывать систему демпфирования. Обычные направляющие ящик рельсы здесь не работали – появлялся люфт уже через 500 часов работы.

Коррозия в агрессивных средах – для нефтяного машиностроения мы используем специальные покрытия, но и они не вечны. Помню, на буровой в Западной Сибири за год 'съело' направляющие, хотя по паспорту они должны были служить не менее пяти лет.

Ремонт и модернизация

При восстановлении старых станков часто сталкиваемся с нестандартными размерами. Советские направляющие иногда имеют совершенно другую геометрию, под которую ничего не найти. Приходится либо перестраивать узлы, либо изготавливать рельсы под заказ.

Модернизация режущего оборудования – отдельная тема. Там важно сохранить точность позиционирования, поэтому простой заменой рельс не обойтись. Часто приходится менять всю кинематическую схему.

Для аэрокосмической отрасли мы сейчас экспериментируем с композитными направляющими. Пока результаты неоднозначные – жёсткость хорошая, но стоимость пока слишком высока для серийного применения.

Перспективы развития

Сейчас активно развиваем направление smart-направляющих с датчиками износа. Это особенно актуально для нового энергетического оборудования, где важна предиктивная диагностика.

В медицинском оборудовании тренд на миниатюризацию – требуются рельсы с высотой профиля менее 15 мм, но при этом с нагрузкой до 200 кг. Над этим сейчас работаем совместно с немецкими коллегами.

Для военной техники важна стойкость к экстремальным температурам. Наши последние разработки по направляющим для арктического исполнения показали хорошие результаты при -60°C.

В целом, направляющие ящик рельсы – это не просто железки, а сложные инженерные системы. Каждый случай требует индивидуального подхода, особенно когда речь идёт о специализированном оборудовании. Главное – не экономить на расчётах и испытаниях, потом дешевле будет.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Турборедуктор

Турборедуктор -

Круглошлифовальный станок с ЧПУ повышенной точности

Круглошлифовальный станок с ЧПУ повышенной точности -

Удерживающее кольцо

Удерживающее кольцо -

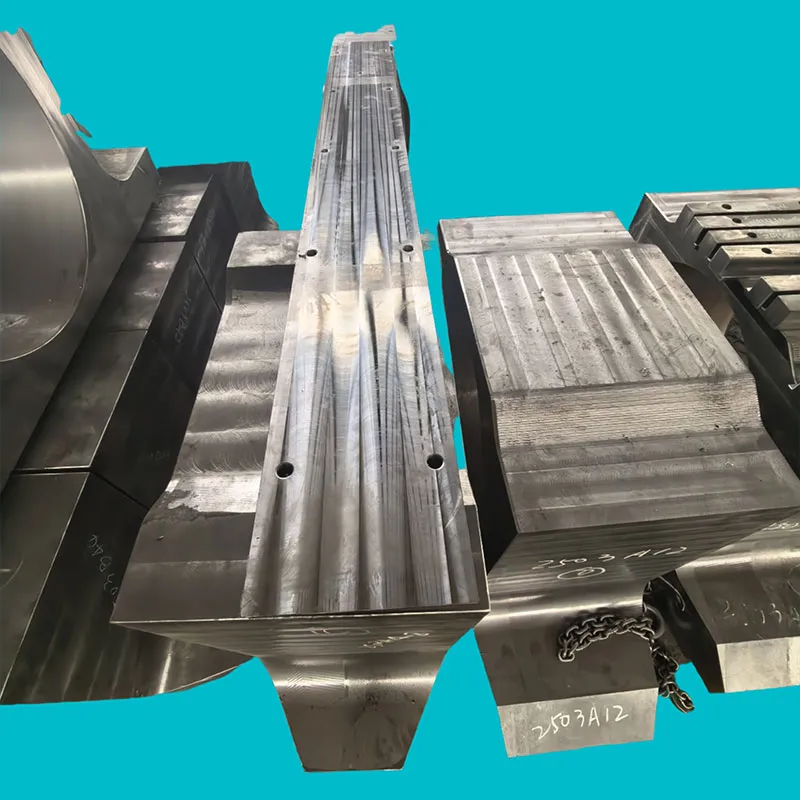

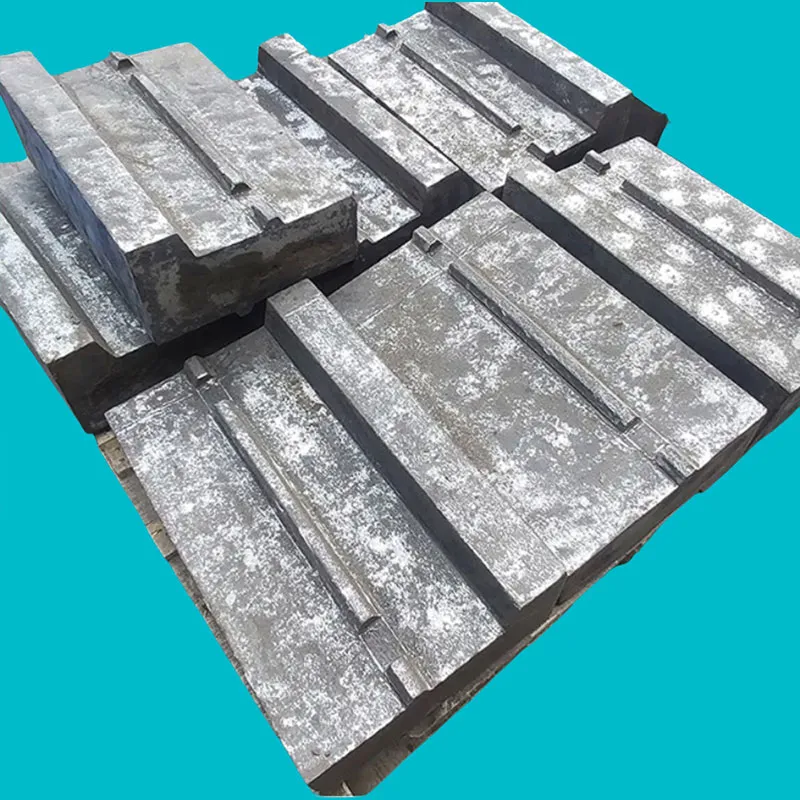

Футеровка

Футеровка -

Полностью автоматическая мукомольная мельница с пневматическим управлением

Полностью автоматическая мукомольная мельница с пневматическим управлением -

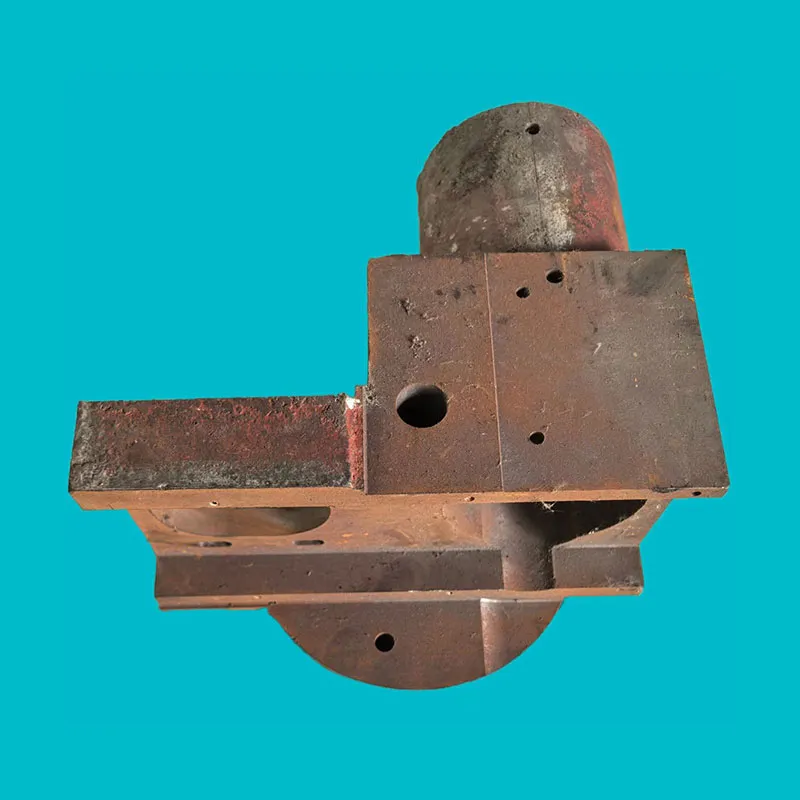

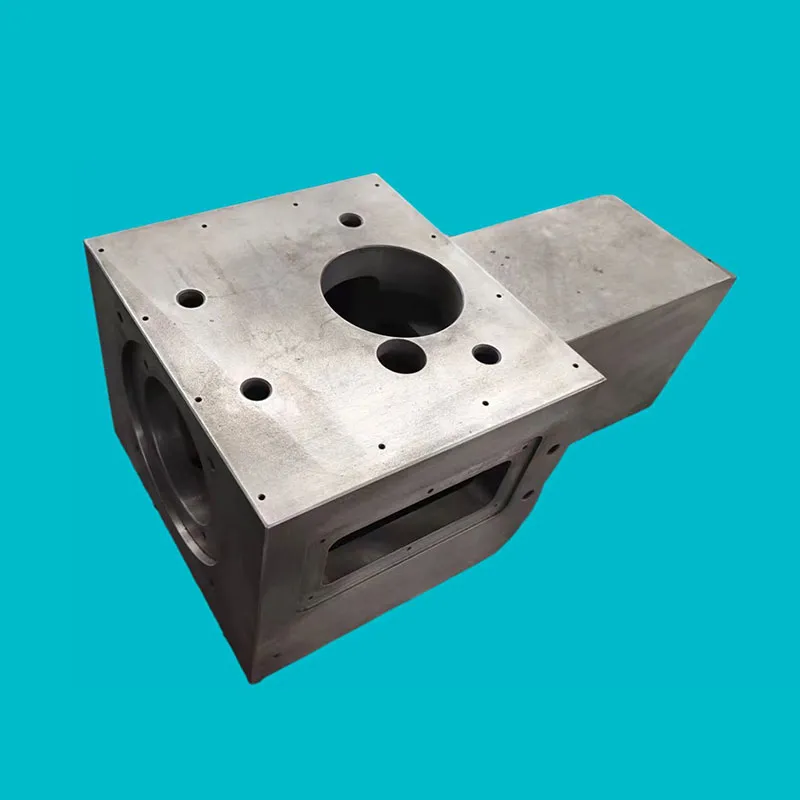

Опорная плита

Опорная плита -

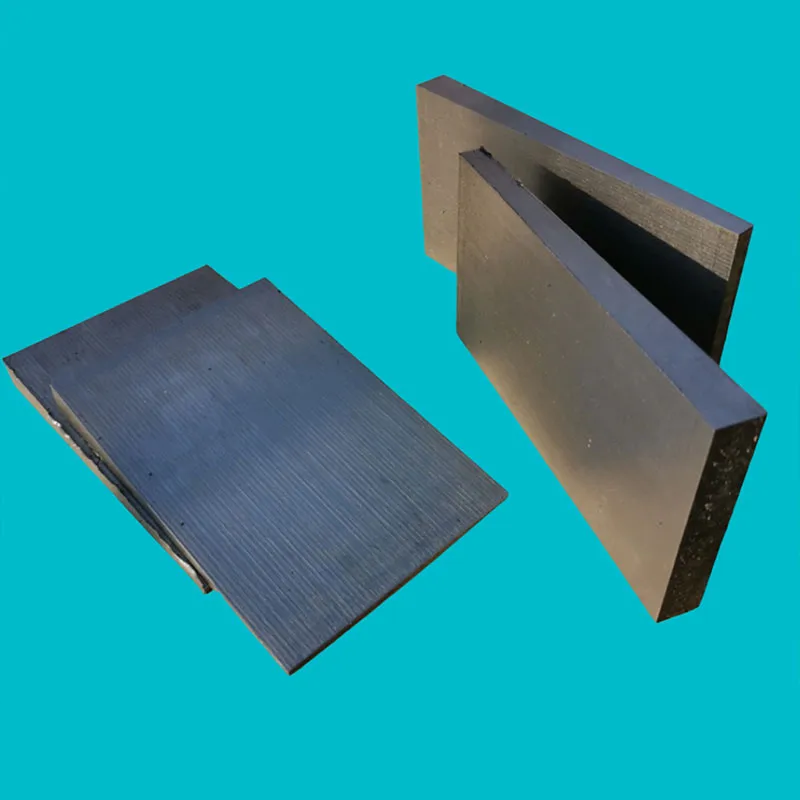

Стеновые панели для оборудования

Стеновые панели для оборудования -

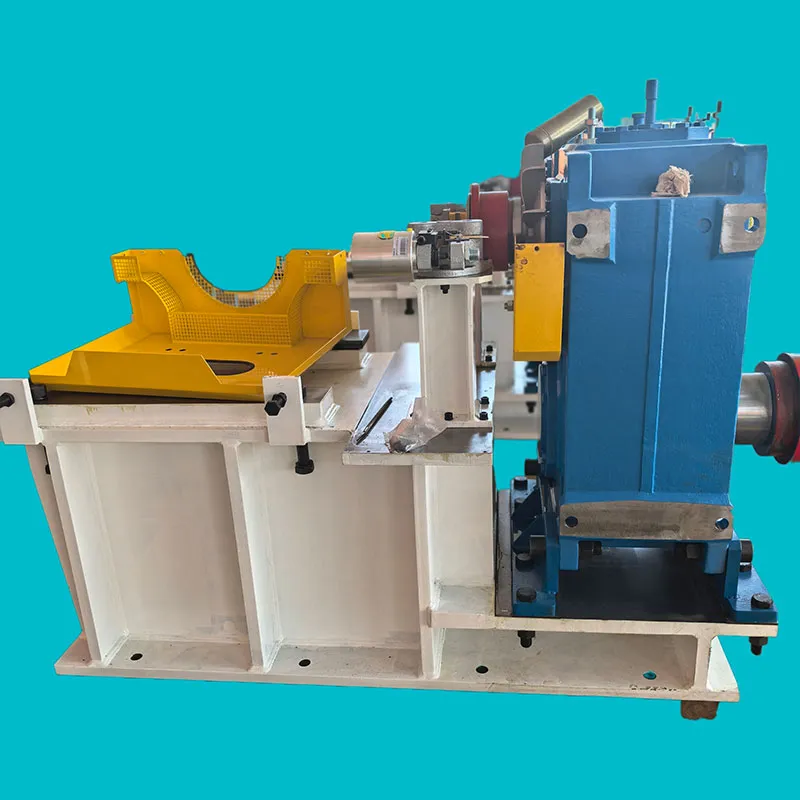

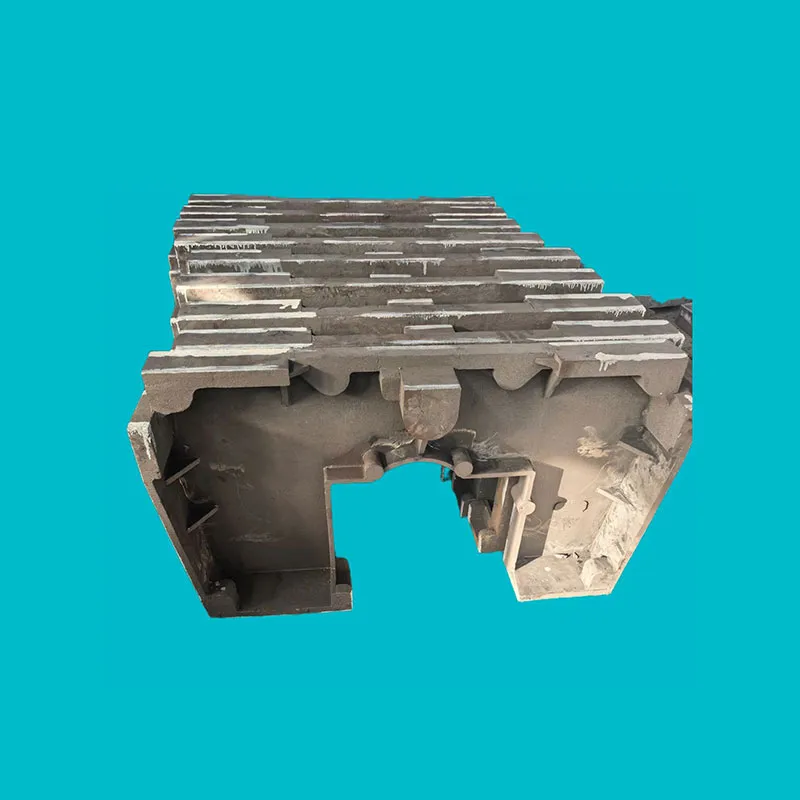

Промышленная станина

Промышленная станина -

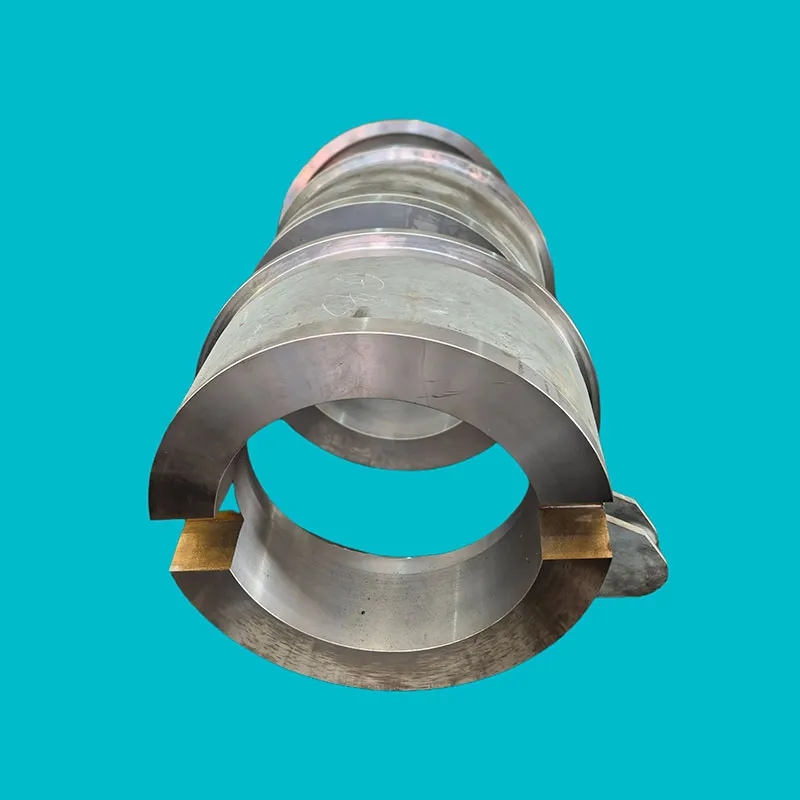

Шлифовальная бабка

Шлифовальная бабка -

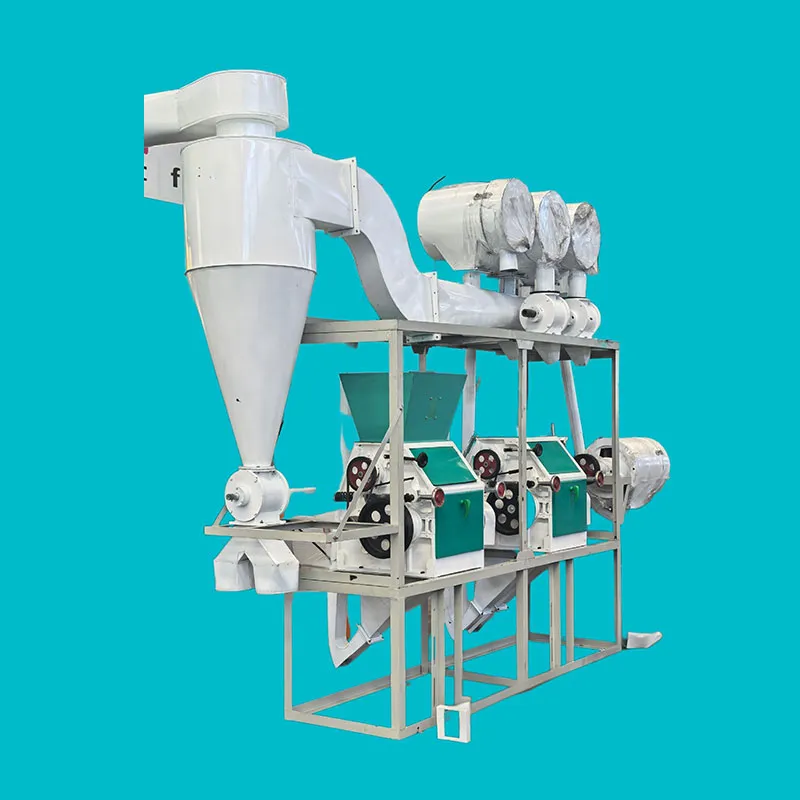

Промышленная зерновая мельница

Промышленная зерновая мельница -

Стол станка

Стол станка -

Прокатный стан

Прокатный стан