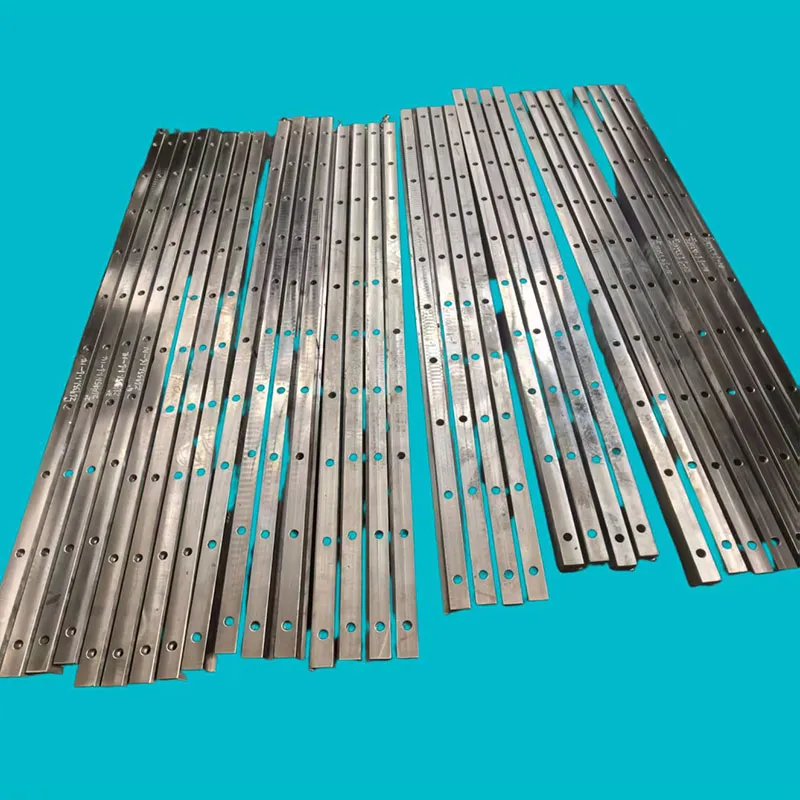

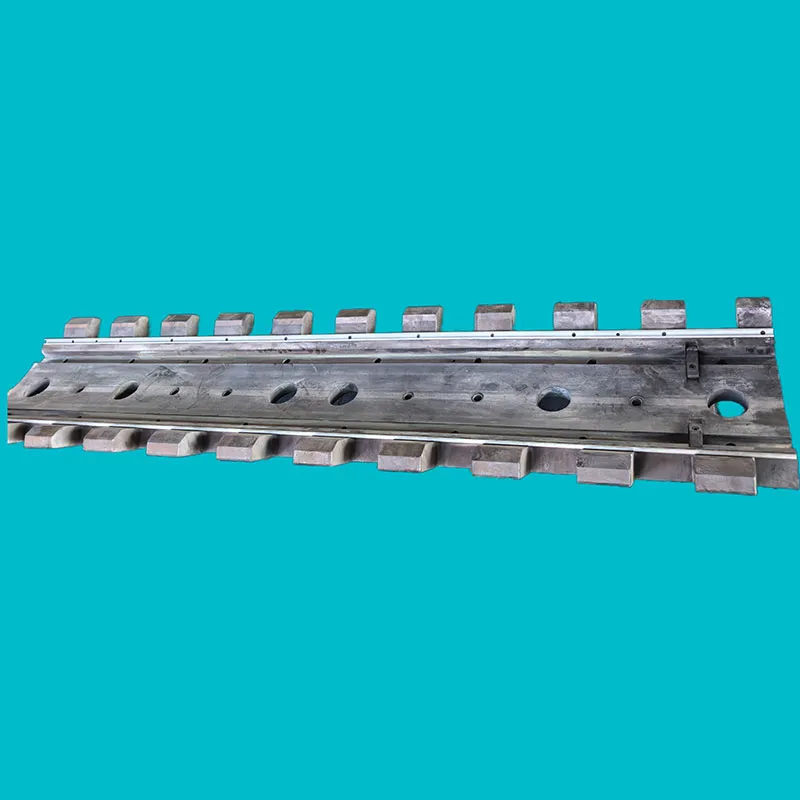

Направляющие рельс формы

Если честно, когда впервые столкнулся с термином направляющие рельс формы, думал – обычная фурнитура для металлоконструкций. Пока не пришлось разбираться с деформацией направляющих в прокатном стане на одном из уральских заводов. Там-то и осознал, что эти элементы – не просто ?железки?, а ключевой компонент, от которого зависит точность всей системы. Многие до сих пор недооценивают, как геометрия рельс влияет на износ подвижных узлов, а зря – даже микронные отклонения в профиле могут привести к вибрациям, которые съедают ресурс оборудования за месяцы.

Конструкционные особенности и типичные ошибки проектирования

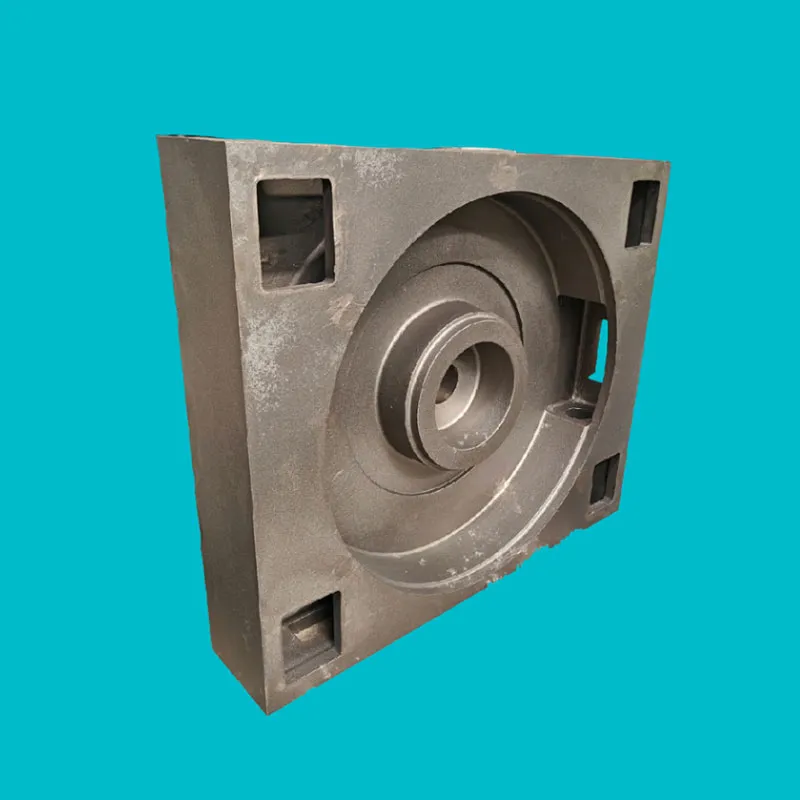

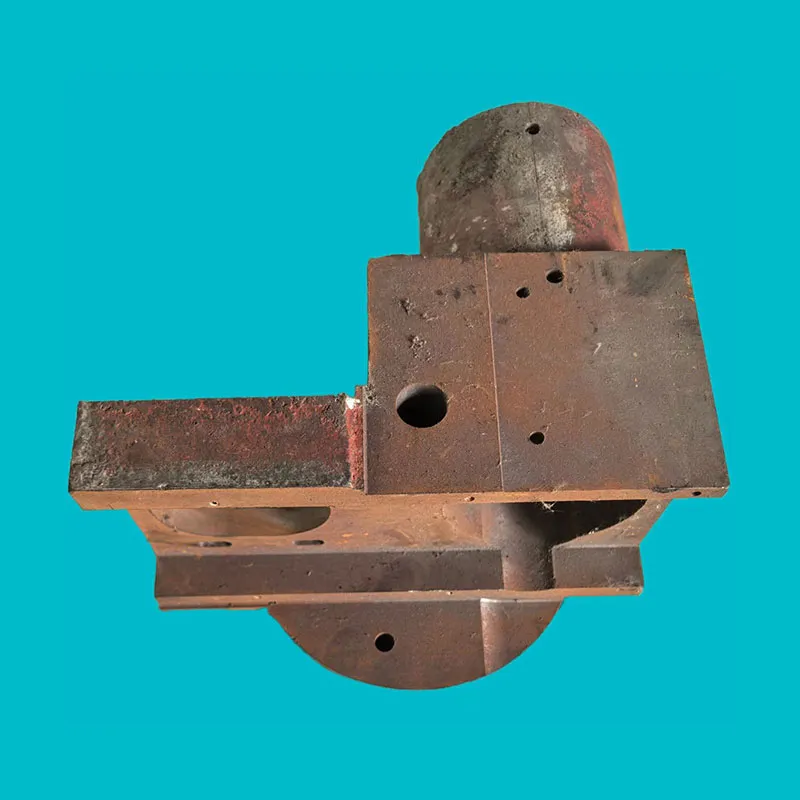

Взять, к примеру, Т-образные направляющие для прецизионных станков. Казалось бы, что сложного – выдержать угол 90 градусов в пазе? Но если галтель в зоне сопряжения выполнена с недостаточным радиусом, концентрация напряжений гарантирована. У нас на ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери был случай, когда заказчик пожаловался на трещины в основании рельс после полугода эксплуатации. Разбирались – оказалось, проблема в технологии шлифовки: пережгли кромку, появились микротрещины. Пришлось пересматривать весь цикл термической обработки.

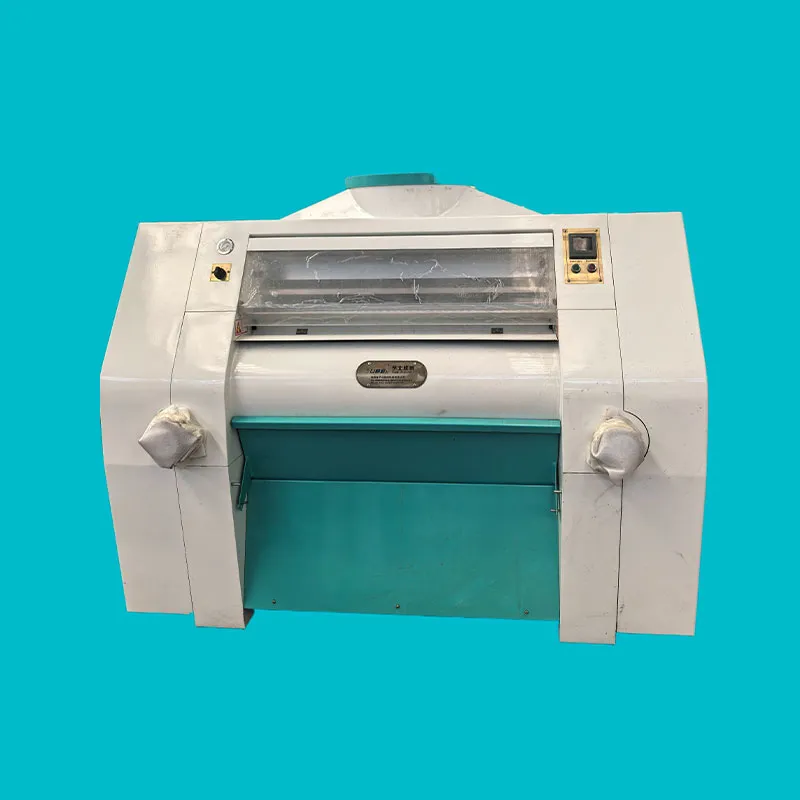

Ещё частая ошибка – экономия на материале. Кто-то пытается ставить СТ45 вместо 40Х, аргументируя ?нагрузки небольшие?. Но ведь важно не статическое давление, а ударные нагрузки при реверсе. Для оборудования для обработки зерна мы вообще перешли на 30ХГСА – хоть и дороже, но ресурс увеличился втрое. Хотя нет, вот для прокатных линий важнее стойкость к абразиву, там лучше подходит 95Х18 с цементацией.

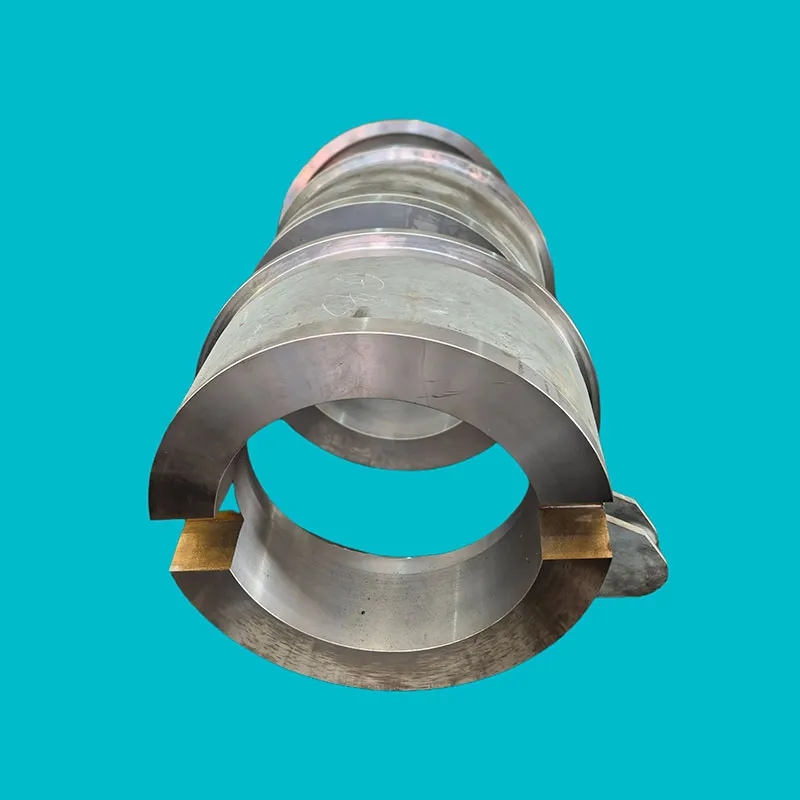

Кстати, про прокатное оборудование. Там вообще отдельная история с направляющие рельс формы – когда проектировали систему для холодной прокатки, сначала сделали расчёт только на продольные нагрузки. А на практике выяснилось, что при торможении рулона возникают значительные поперечные смещения. Пришлось экстренно усиливать рёбра жёсткости в основании. Теперь всегда закладываем запас по крутящему моменту минимум 25%.

Технологии производства: от заготовки до финишной обработки

Если говорить о нашем опыте на https://www.wkjx.ru, то для ответственных узлов мы отказались от горячекатаного проката в пользу кованых заготовок. Да, дороже, но структура металла получается однороднее. Особенно это критично для металлургического оборудования, где температурные расширения могут достигать 2-3 мм на метр. Кстати, однажды пробовали использовать порошковую металлургию – идея казалась перспективной по стоимости, но ударная вязкость не устроила. Отказались.

Шлифовка – отдельная тема. Многие недооценивают важность направления рисок после обработки. Для направляющие рельс формы в прецизионных станках мы всегда шлифуем строго вдоль оси движения – это снижает трение на 15-20%. Хотя помню, один технолог доказывал, что поперечная шлифовка даёт лучшую геометрию. Проверили – да, профиль точнее, но износ увеличился. Пришлось искать компромисс: сначала поперечное шлифование, затем доводка продольными проходами.

Анодирование... Вот где собака зарыта! Для алюминиевых направляющих в медицинском оборудовании мы год бились над адгезией покрытия. Стандартная сернокислая технология не обеспечивала нужной износостойкости. Помог переход на хромовое анодирование с последующей пропиткой фторопластом – ресурс вырос с 5000 до 25000 циклов. Правда, пришлось полностью менять систему вентиляции в цехе – пары хрома опасны.

Монтажные нюансы, о которых не пишут в инструкциях

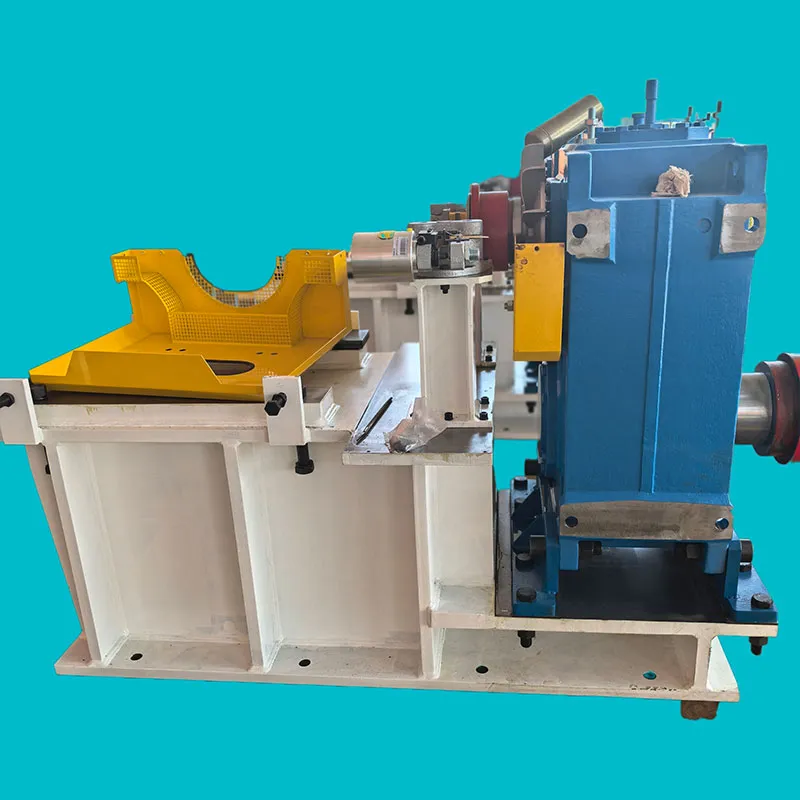

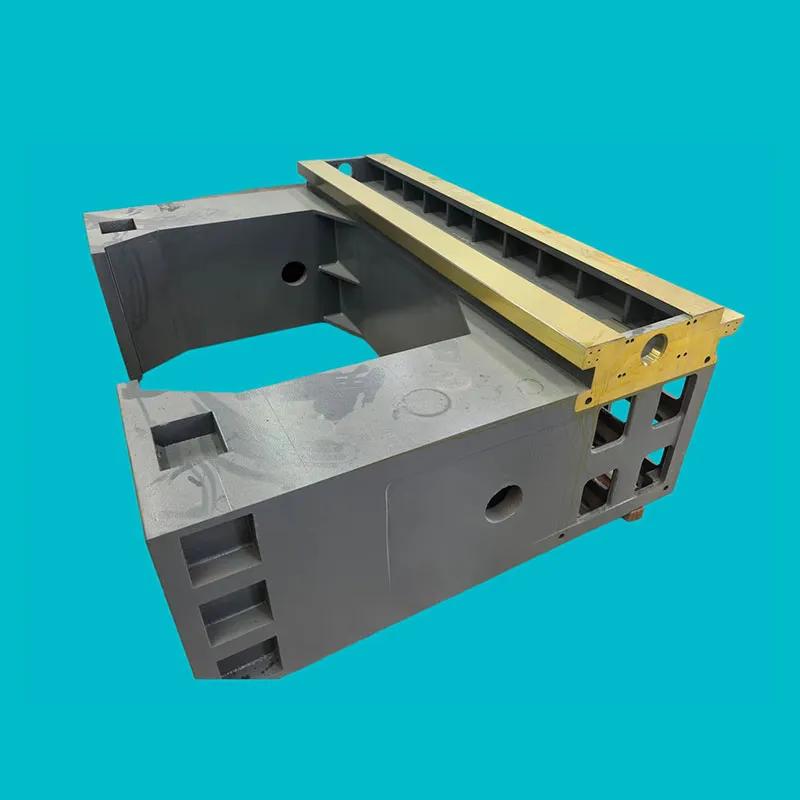

Базовая поверхность – вот главный бич монтажников. Кажется, что станина отфрезерована идеально, но при установке направляющие рельс формы длиной свыше 3 метров всегда появляется ?пропеллер?. Теперь используем лазерный трекер для контроля плоскостности с шагом 200 мм. Да, дольше, зато потом не приходится переделывать.

Крепёж – отдельная головная боль. Когда перешли на высокопрочные болты класса 12.9, столкнулись с тем, что монтажники затягивали их с тем же моментом, что и обычные 8.8. Результат – срыв резьбы в самых нагруженных точках. Пришлось разрабатывать цветные схемы затяжки и проводить обучение. Кстати, для оборудования для обработки зерна вообще перешли на шпильки с контрящими гайками – вибрации меньше вырывают крепёж.

Термокомпенсационные зазоры... Многие их либо игнорируют, либо делают слишком большими. Для стальных направляющих в цехах без термостабилизации мы вывели эмпирическую формулу: 0,8 мм на метр при ΔT=30°C. Но это для открытых участков. В закрытых кожухах коэффициент другой – там учитываем нагрев от электроприводов.

Случаи из практики: когда теория расходится с реальностью

Запомнился инцидент на заводе по производству режущего инструмента. Поставили направляющие рельс формы с твердостью 58 HRC – казалось бы, перестраховались. Через три месяца – задиры по всей длине. Оказалось, проблема в смазке: технолог выбрал состав без противозадирных присадок, мотивируя тем, что ?для стали и так подойдёт?. Пришлось экстренно менять всю систему смазки на централизованную с принудительной подачей.

Другой казус случился при модернизации прокатного оборудования – заказчик требовал уменьшить массу подвижных узлов. Перешли на алюминиевые сплавы с стальными накладками, но не учли разницу в КТР. При первом же прогреве заклинило все каретки. Теперь для гибридных конструкций всегда считаем термические деформации в 3D, а не только линейные расширения.

А вот положительный пример: для аэрокосмического сектора разрабатывали систему с направляющие рельс формы из титанового сплава ВТ6. Проблема была в контактной коррозии с алюминиевыми стойками. Решили установкой текстолитовых прокладок с пассивирующим покрытием – работает уже пятый год без нареканий.

Перспективы развития и новые материалы

Сейчас экспериментируем с керамическими напылениями для направляющие рельс формы в оборудовании для новой энергетики. Пока результаты обнадёживающие: износостойкость выросла в 4 раза по сравнению с традиционными покрытиями. Правда, стоимость обработки пока высока – около 120% от базовой цены. Но для ветроэнергетики, где ресурс критичен, это оправдано.

Интересное направление – композитные направляющие. Пробовали углепластик со стальными вставками – получили выигрыш в массе до 40%. Но пришлось полностью пересматривать систему крепления: композит не держит резьбовые соединения. Перешли на вклеивание металлических закладных – работает, но технология пока сыровата.

Для нефтяного машиностроения разрабатываем направляющие с системой самосмазки – пористая бронзовая пропитка со специальным полимером. Пока испытания показывают увеличение межсервисного интервала в 2,5 раза. Если подтвердятся результаты стендовых испытаний, будем внедрять на ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери в следующем квартале.

В общем, если подводить итоги – направляющие рельс формы это та область, где мелочей не бывает. Каждый миллиметр, каждый выбор материала, каждая технологическая операция влияют на конечный результат. И самое главное – никогда нельзя останавливаться в поиске оптимальных решений, даже если кажется, что ?и так сойдёт?. Опыт показывает – всегда найдется, что улучшить.

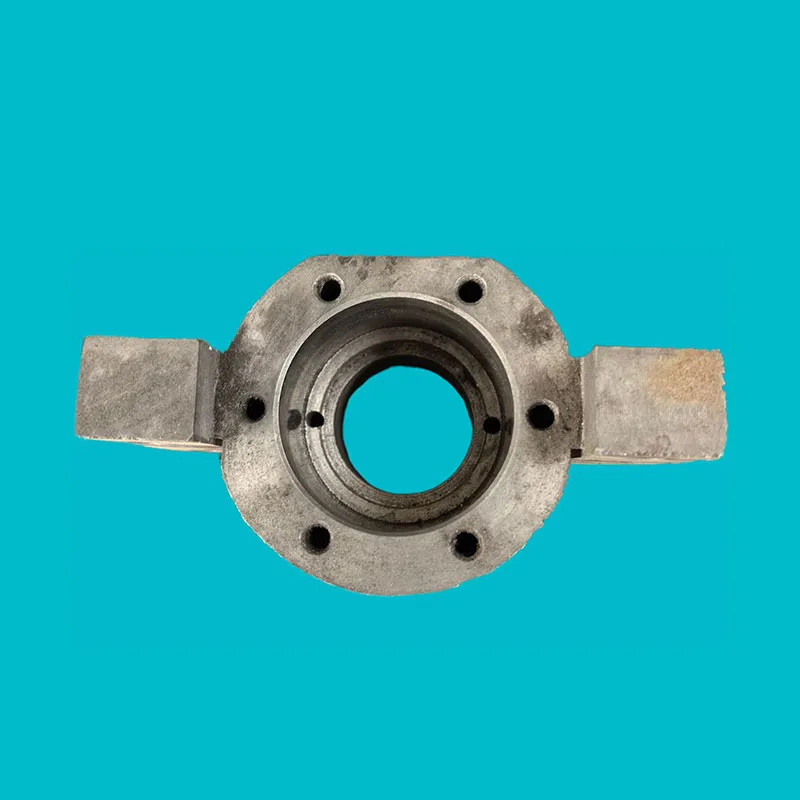

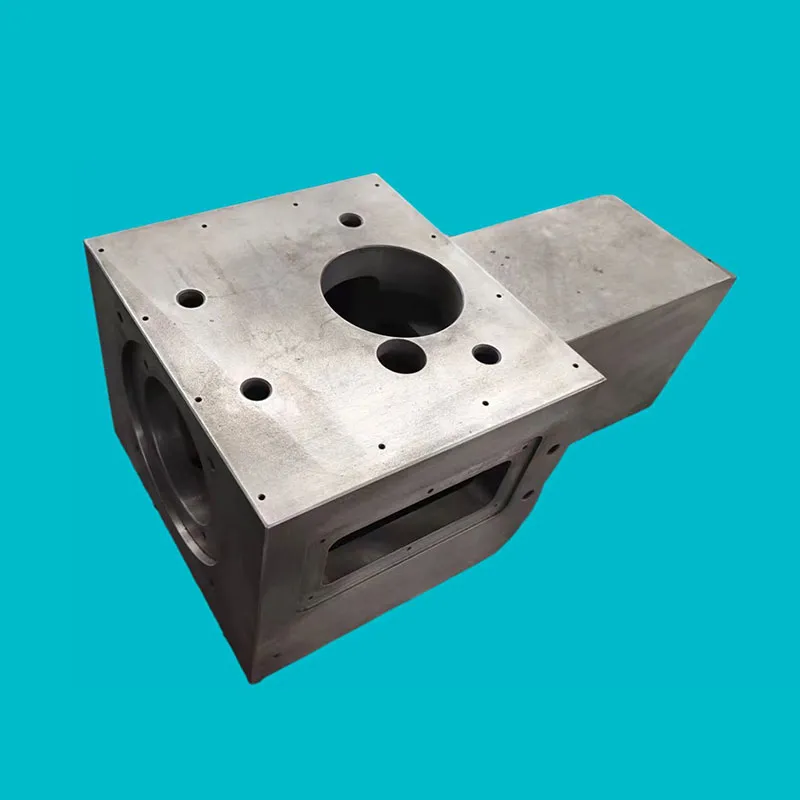

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция