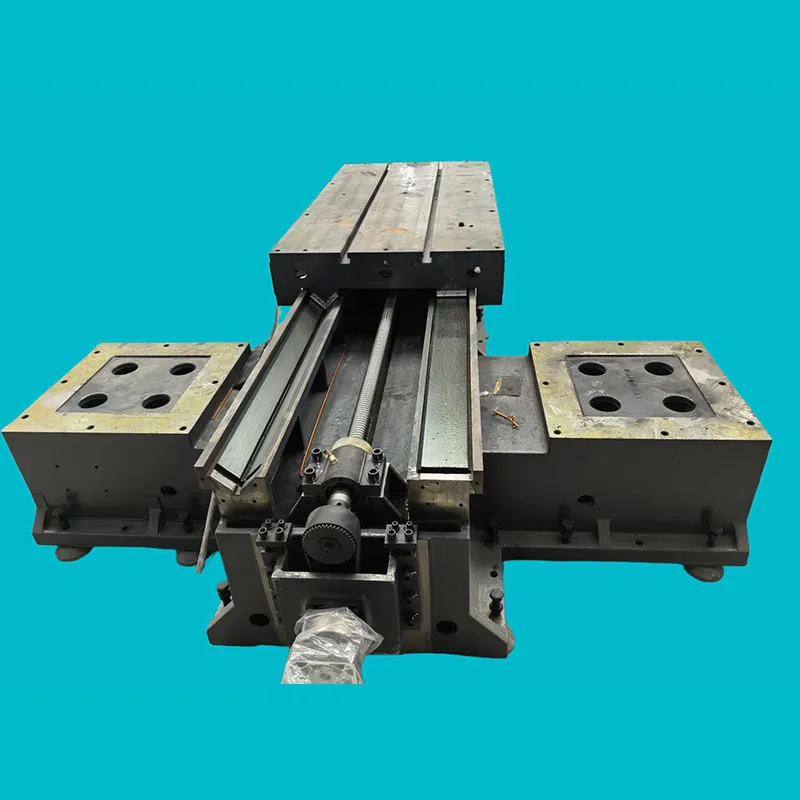

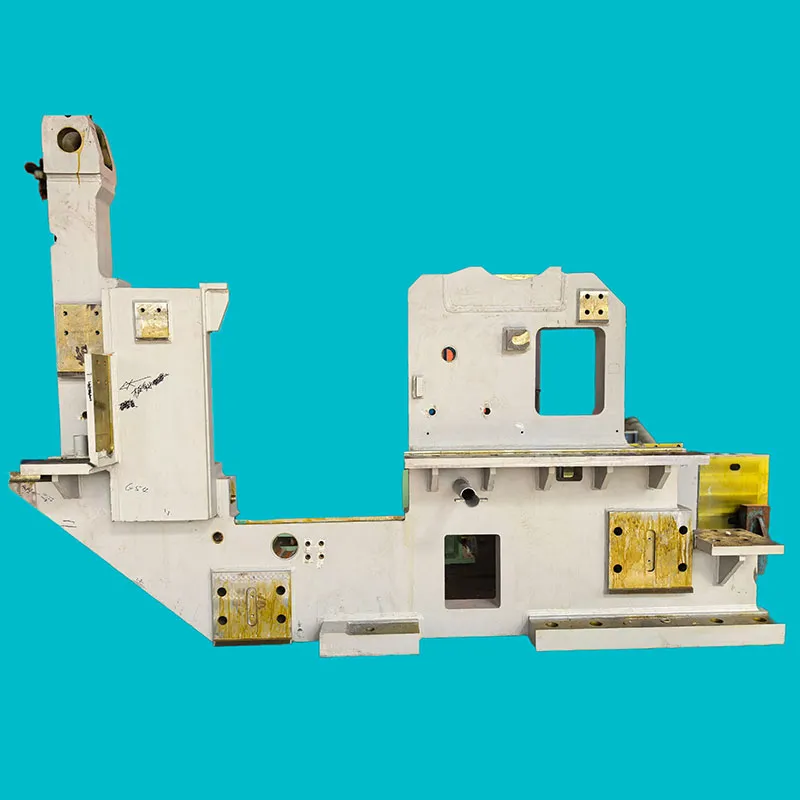

Направляющая плита

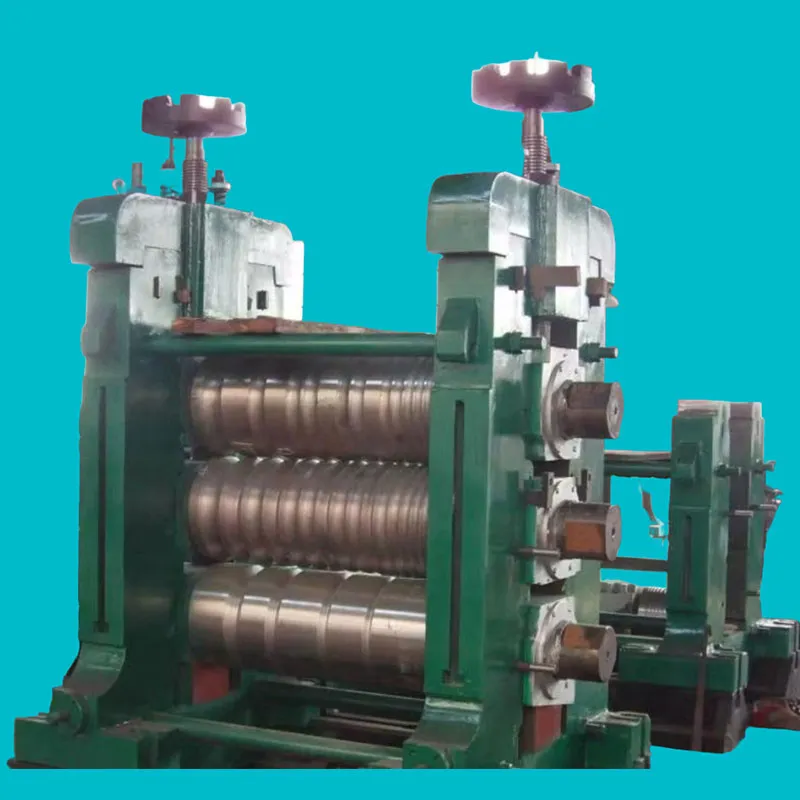

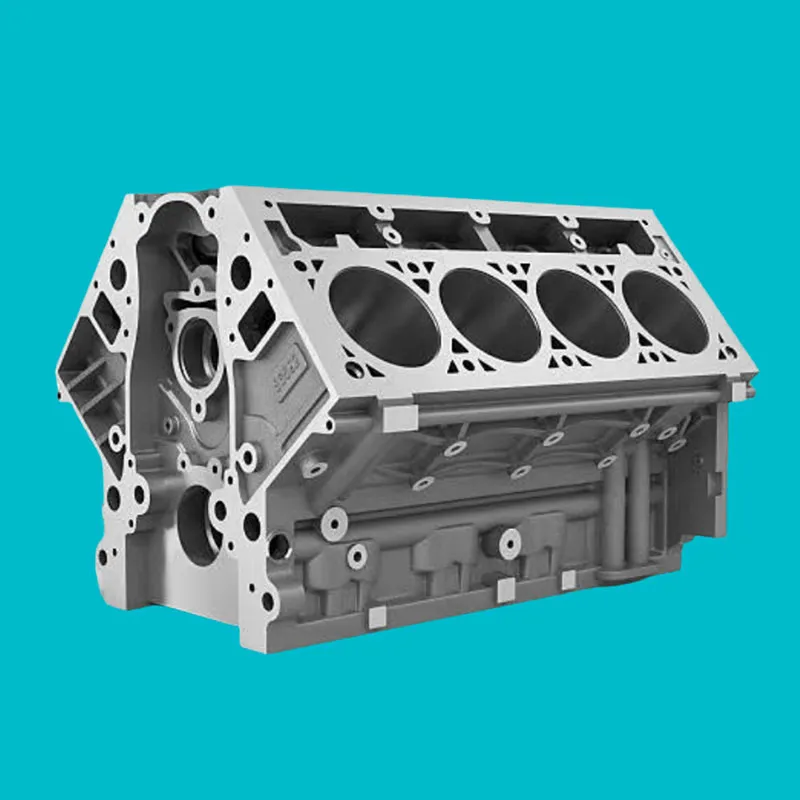

Когда речь заходит о направляющих плитах, многие сразу представляют себе идеально отшлифованную стальную пластину – но на деле всё сложнее. В нашей работе с прокатным оборудованием часто сталкиваюсь с ситуацией, когда заказчики требуют 'самую твёрдую сталь', не учитывая реальные условия эксплуатации. Помню случай на заводе в Липецке, где плита из закалённой стали 45ХНМ рассыпалась через три месяца из-за циклических ударных нагрузок, хотя по паспорту твёрдость была 58-60 HRC.

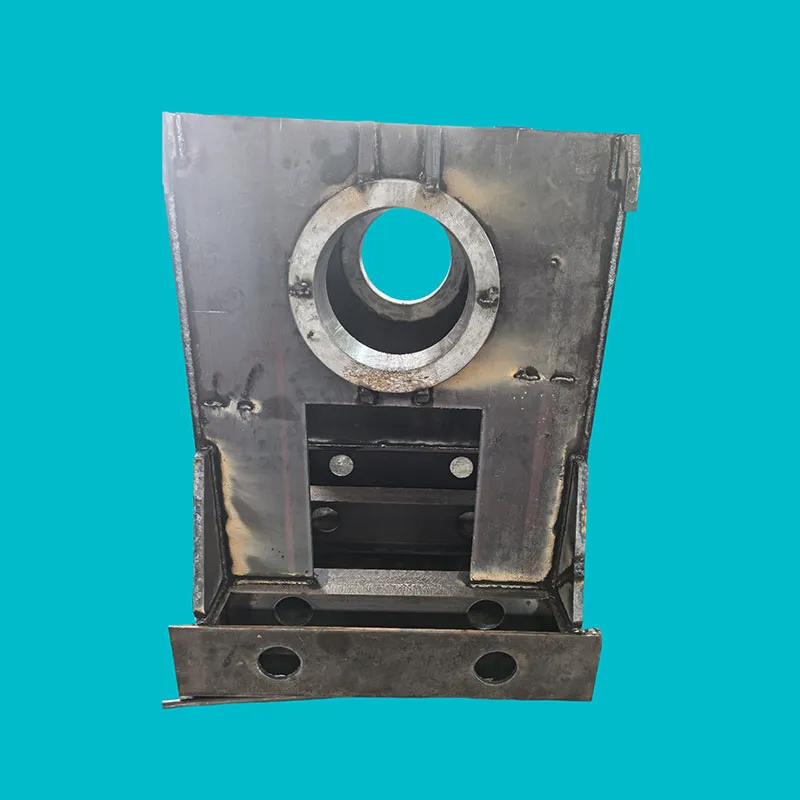

Конструкционные особенности

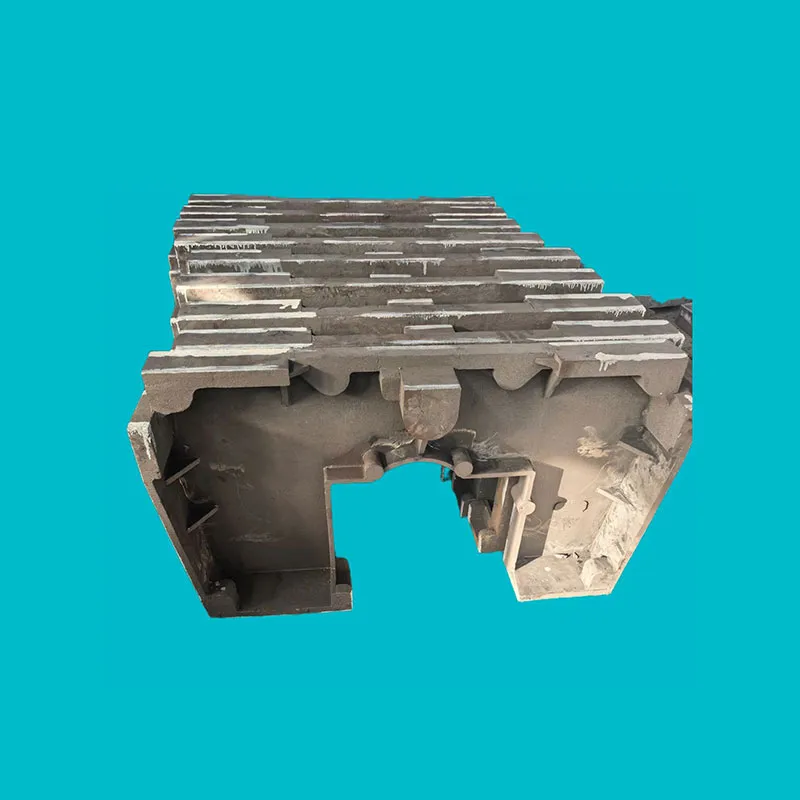

Основная ошибка – считать направляющую плиту простым элементом. В прокатных станах ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери мы перешли на слоистую конструкцию: основание из Ст3, рабочая поверхность из 9ХФ, а между ними – демпфирующая прослойка. Такое решение увеличило ресурс в 1.8 раза по сравнению с монолитными плитами.

Толщина наплавленного слоя – отдельная история. Раньше делали 4-5 мм, но при термообработке появлялись микротрещины. Сейчас используем двухслойную наплавку: первый слой 2 мм электродом ЦС-6, второй 1.5 мм – Св-08Г2С. Да, дороже, но исключает отслоения при ударных нагрузках.

Крепёжные отверстия – больное место. Стандартные DIN 912 не всегда подходят для вибрационных нагрузок. В прошлом месяце переделывали узел для клиента из Казани: пришлось фрезеровать овальные пазы под анкерные болты с компенсацией теплового расширения.

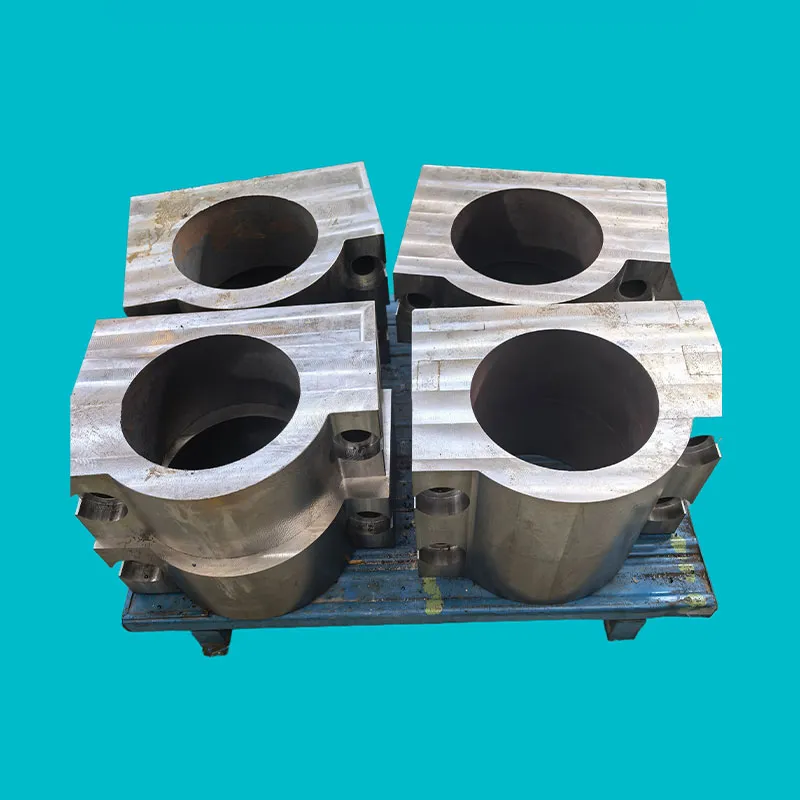

Материаловедческие нюансы

С 2021 года экспериментируем с биметаллическими плитами. Последний удачный вариант – основание из низкоуглеродистой стали с наплавкой порошковой проволокой ПП-АНВ-35. Твёрдость 52-54 HRC, но главное – коэффициент трения 0.12 против 0.18 у стандартных решений.

Термообработка – отдельная тема. Закалка в масле даёт остаточные напряжения, которые проявляются через 200-300 циклов. Перешли на ступенчатый отпуск с криогенной обработкой, хотя это увеличивает стоимость на 15%. Но клиенты из аэрокосмического сектора оценили – ресурс вырос до 7000 часов.

Интересный случай был с плитой для стана холодной прокатки. Заказчик требовал твёрдость 60 HRC, но при испытаниях появились микросколы. Оказалось, проблема в сере – снизили содержание до 0.008%, и перешли на вакуумный переплав. Сейчас этот опыт используем в проектах для новой энергетики.

Монтажные тонкости

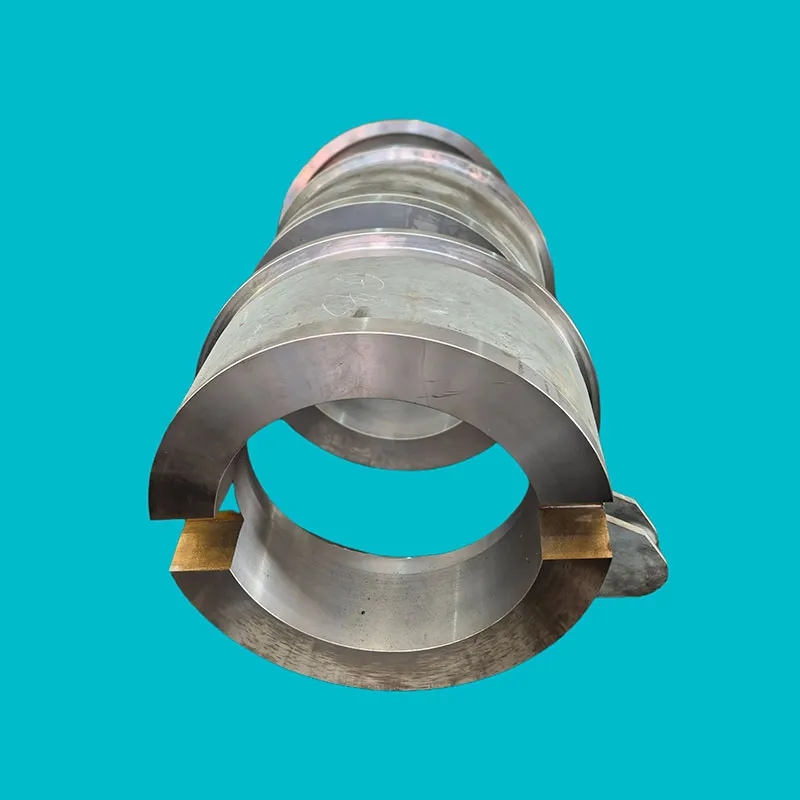

Выравнивание по оси – кажется простой операцией, но именно здесь 40% брака. На новом проекте для нефтяного машиностроения применили лазерную юстировку с точностью 0.02 мм/м. Дорого, но исключило биение валков.

Тепловые зазоры – вечная головная боль. В оборудовании для обработки зерна пришлось разрабатывать компенсационную схему с пружинными шайбами Belleville. Стандартные решения не работали из-за перепадов температур от -15°C до +80°C в рабочей зоне.

Смазочные каналы – часто проектировщики экономят на этом. В результате плита работает 'на сухую'. Мы внедрили систему принудительной смазки с тефлоновыми направляющими – износ уменьшился в 3 раза, правда, пришлось пересчитать нагрузочную способность подшипников.

Практические кейсы

В 2023 году для военного завода в Ижевске делали плиты с системой активного демпфирования. Добавили гидравлические амортизаторы – вибрация снизилась на 40%, но пришлось усиливать конструкцию станины. Кстати, этот опыт теперь используем в медицинском оборудовании.

Интересный провал был с полимерными композитами. Пытались заменить сталь на PE-UHMW с металлическим армированием. На статических нагрузках работало отлично, но при динамических ударах полимер 'поплыл'. Вернулись к классической схеме, но с антифрикционными покрытиями.

Сейчас тестируем систему мониторинга износа – встраиваем датчики вибрации в плиту. Пока дорого, но для аэрокосмической отрасли уже есть пилотные проекты. На сайте wkjx.ru выложили технические отчёты по этим испытаниям.

Перспективы развития

Сейчас основное направление – адаптивные системы. Вместо жёстко закреплённых плит пробуем решения с гидростатическими направляющими. В прокатном оборудовании это даёт прирост точности на 15%, но требует пересмотра всей системы управления.

Для сектора новой энергетики разрабатываем плиты с керамическими напылениями. Проблема в адгезии – пока добились ресурса всего 2000 часов, но работаем над многослойными покрытиями.

В планах компании – внедрение цифровых двойников для расчёта нагрузок. Уже сейчас на тестовых образцах моделируем поведение плит при экстремальных нагрузках. Это должно сократить количество полевых испытаний на 30%.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Гидравлический цилиндр крепление

- Каретка станка чпу

- Фрезерный станок с чпу по пластику купить

- Самодельный фрезерный станок с чпу

- Пресс гидравлический 1671м

- Оборудование дорожно строительную технику

- Гидравлический цилиндр

- Фрезерно лазерный станок с чпу

- Медицинское оборудование приспособления

- Тяжелые токарные станки с чпу