Медицинское оборудование рентген

Когда говорят про медицинское оборудование рентген, сразу представляют огромные аппараты в поликлиниках, но на деле спектр шире — от переносных систем для травмпунктов до ангиографических комплексов. Многие до сих пор путают, например, цифровые и пленочные системы, думая, что разница только в цене. На практике же цифра — это не просто ?изображение на мониторе?, а совсем другой подход к дозиметрии и постобработке. Кстати, вот с дозиметрией вечная головная боль: производители декларируют одни параметры, а при реальных замерах в условиях городской сети иногда вылезают погрешности до 15–20%.

Опыт эксплуатации: что ломается чаще всего

За 11 лет работы с рентген-аппаратами разных брендов пришел к выводу, что 70% поломок связаны не с электроникой, а с механикой. Особенно в системах с С-дугами — там люфты появляются уже через год интенсивной эксплуатации, если не делать регулярную юстировку. Один раз столкнулся с историей, когда в частной клинике купили дорогой японский аппарат, но не учли перепады напряжения в здании — через полгода пришлось менять блок управления, хотя по гарантии отказали, сославшись на ?несоблюдение условий эксплуатации?.

С коллиматорами отдельная тема — их световые поля часто сбиваются после транспортировки, а медперсонал редко проверяет совпадение перед исследованиями. Приходилось обучать, что даже 2–3 мм расхождения могут повлиять на диагностику переломов лучевой кости. Кстати, про обучение — это вообще боль многих учреждений: инженеры ставят оборудование, а как с ним работать оптимально, часто никто не объясняет.

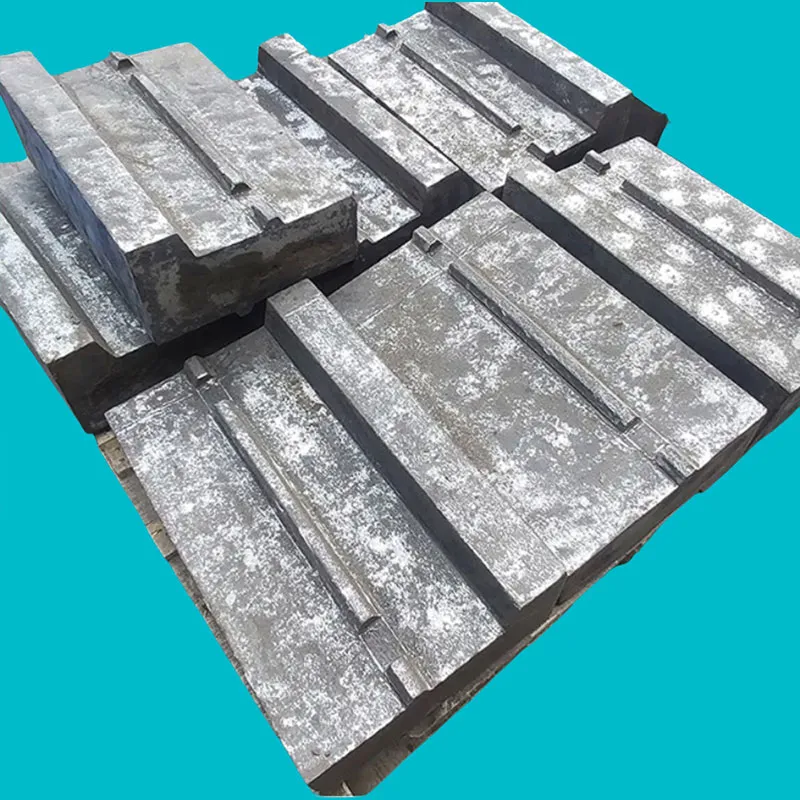

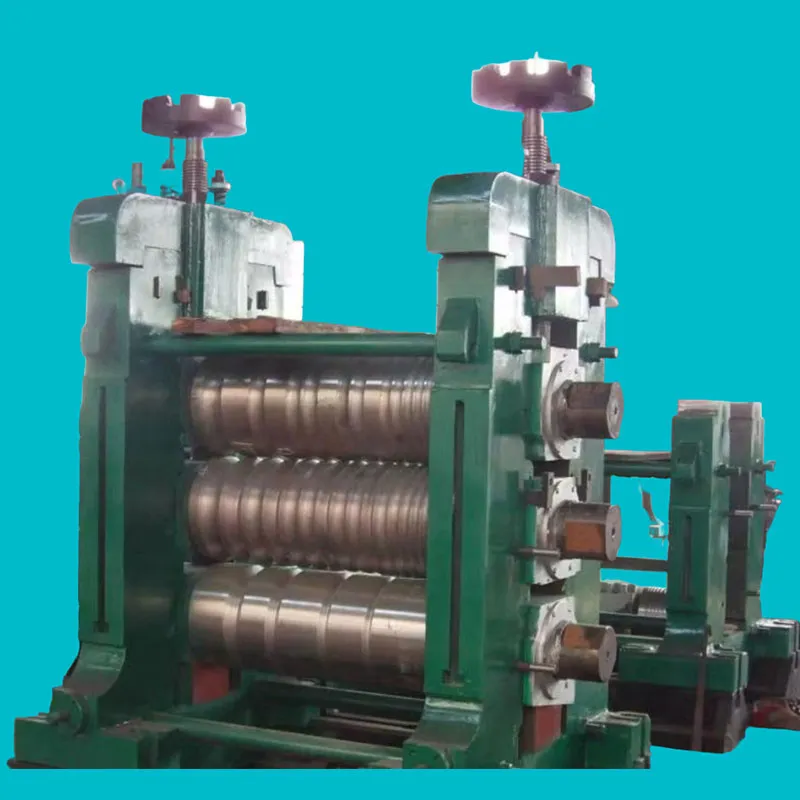

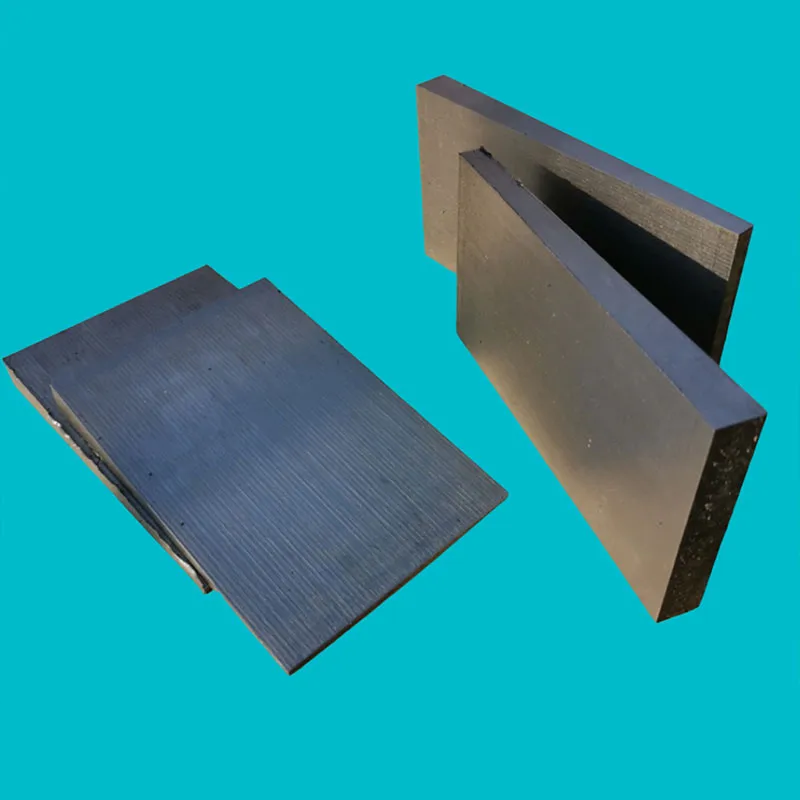

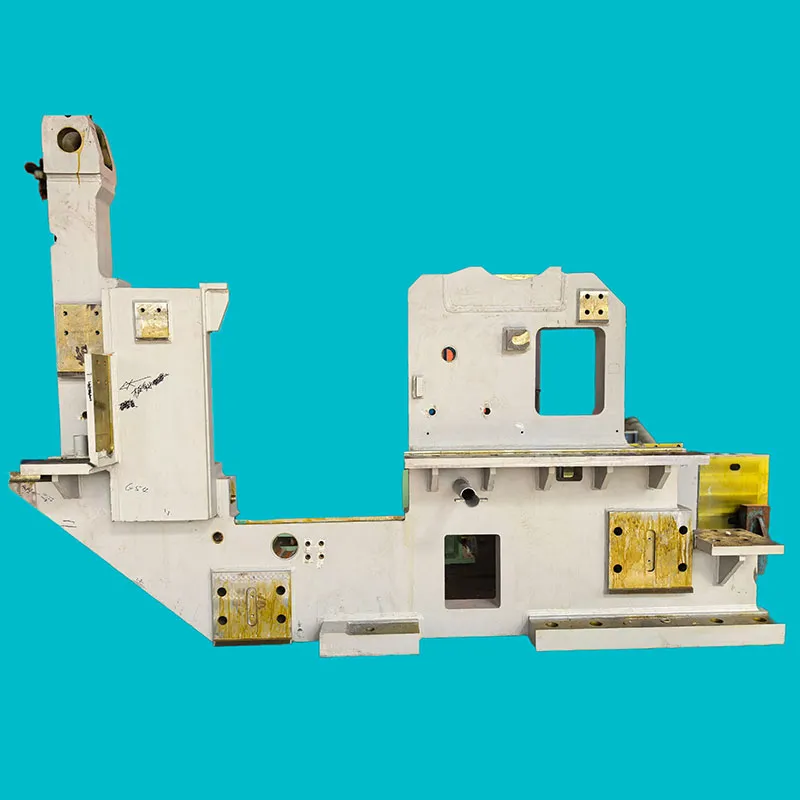

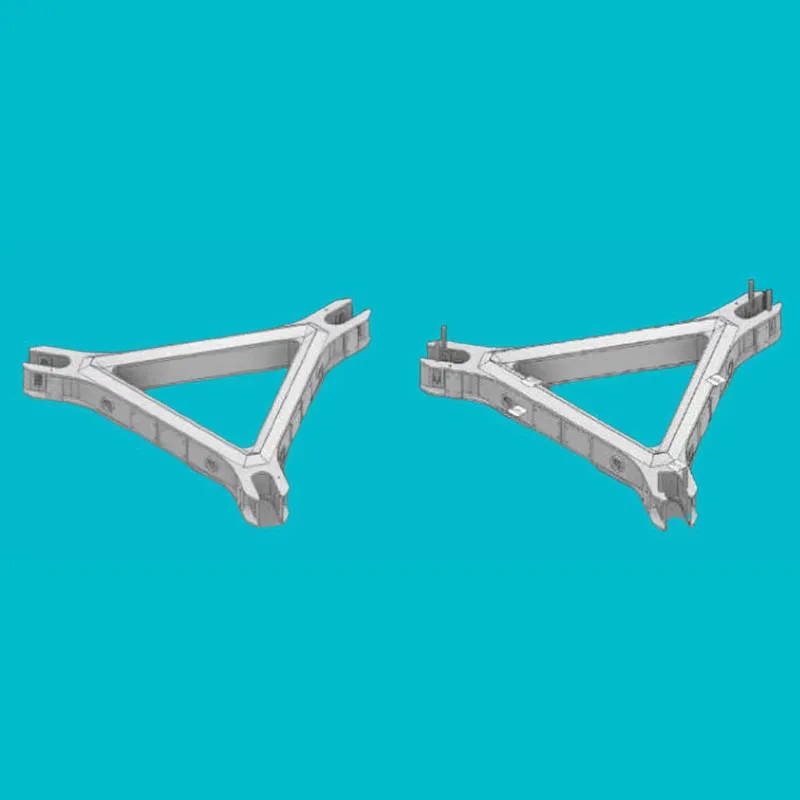

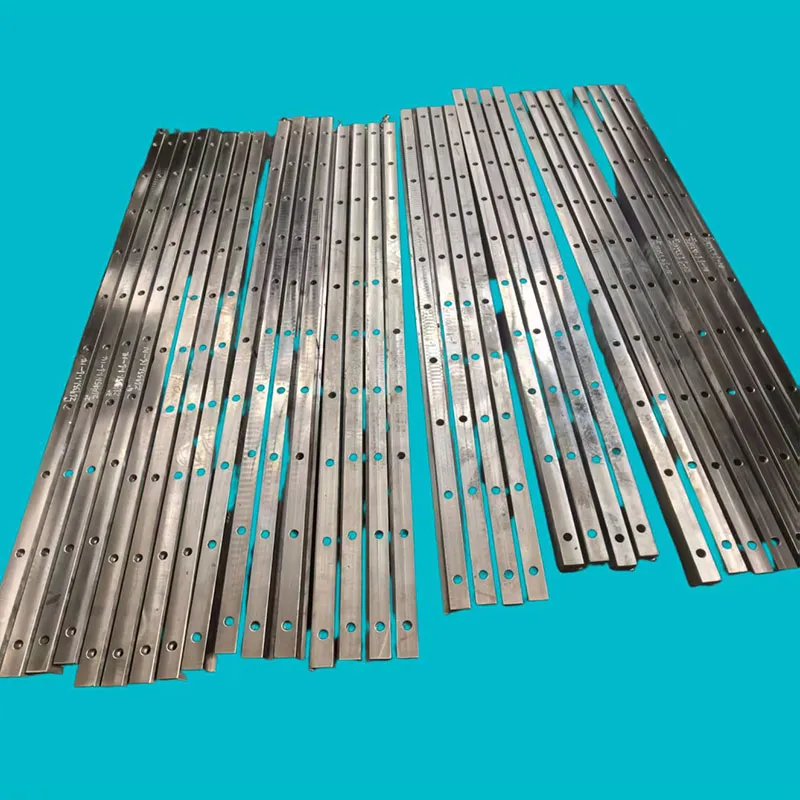

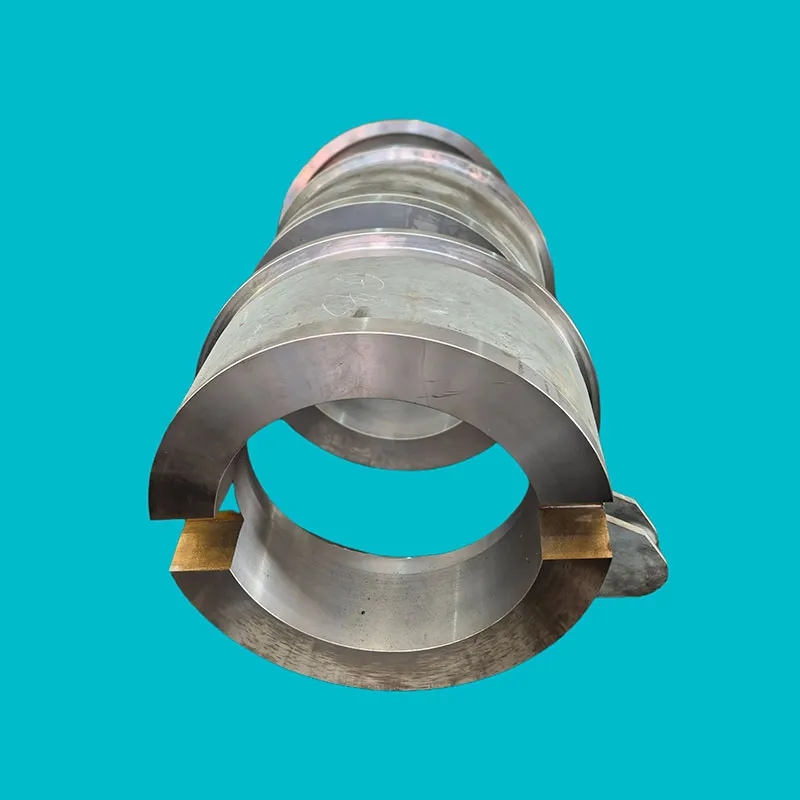

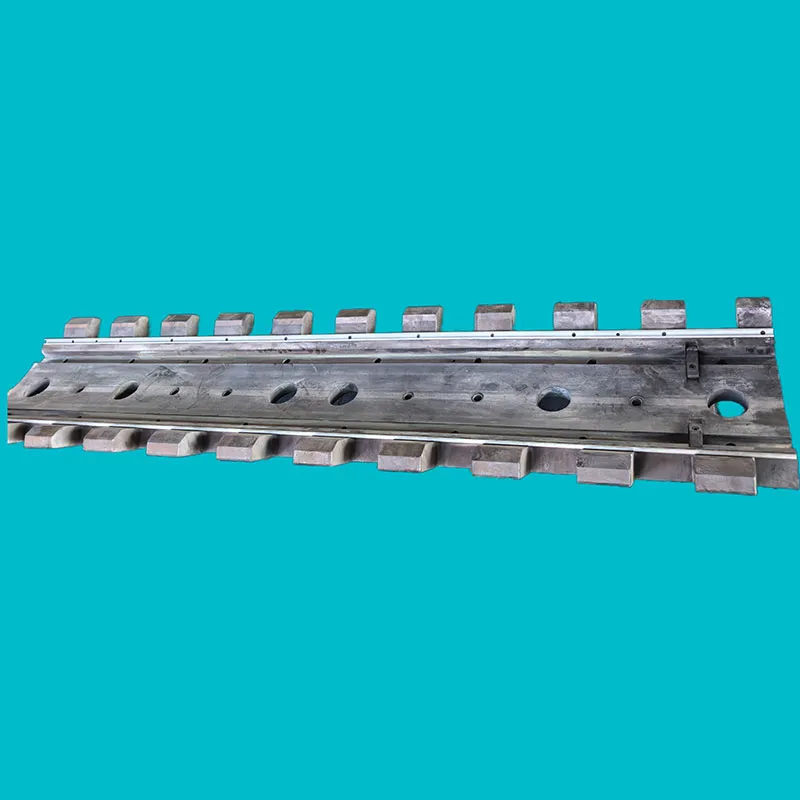

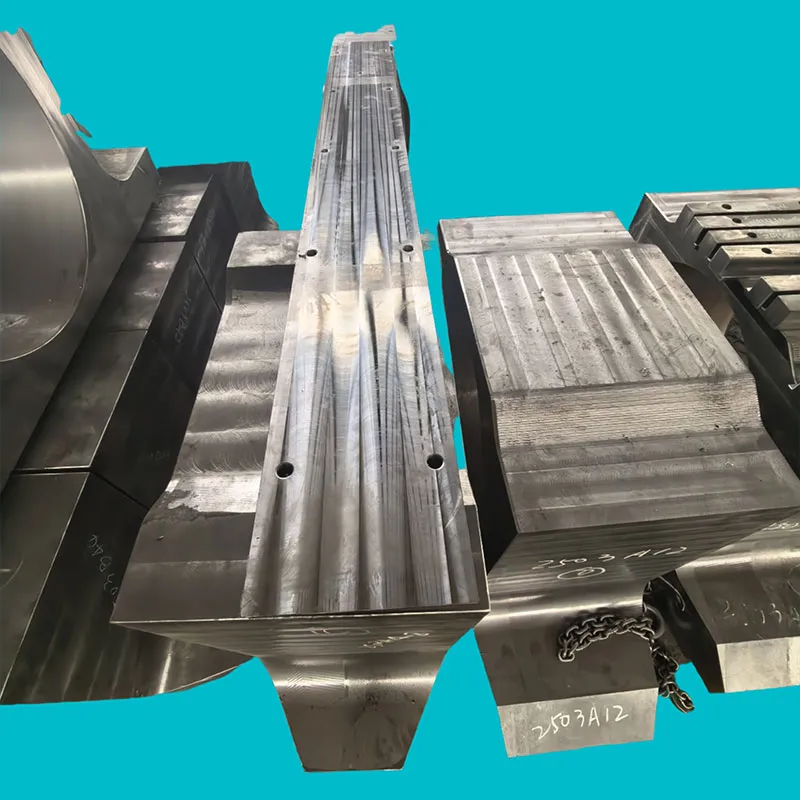

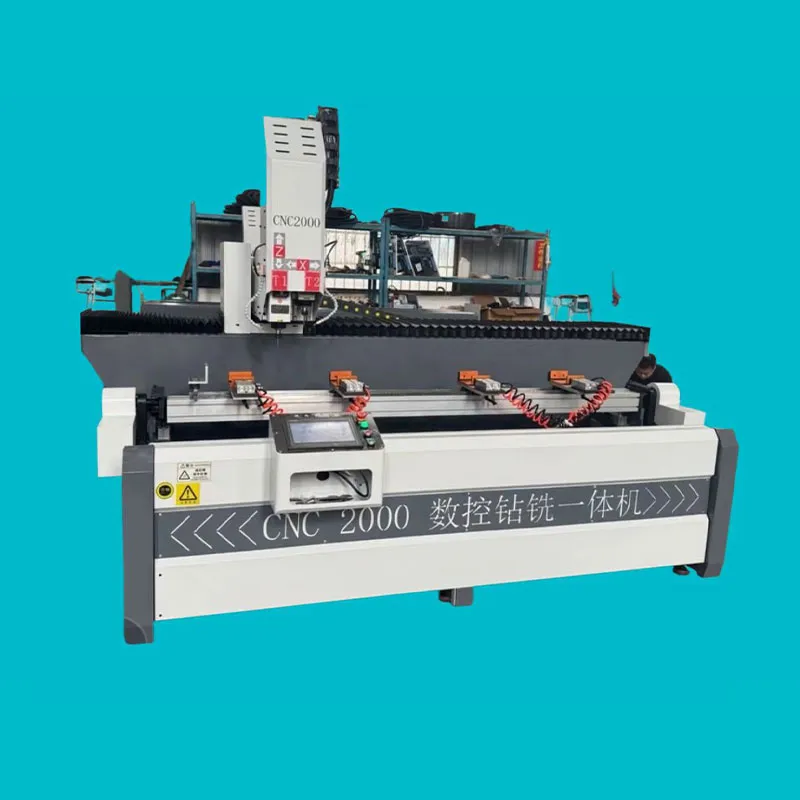

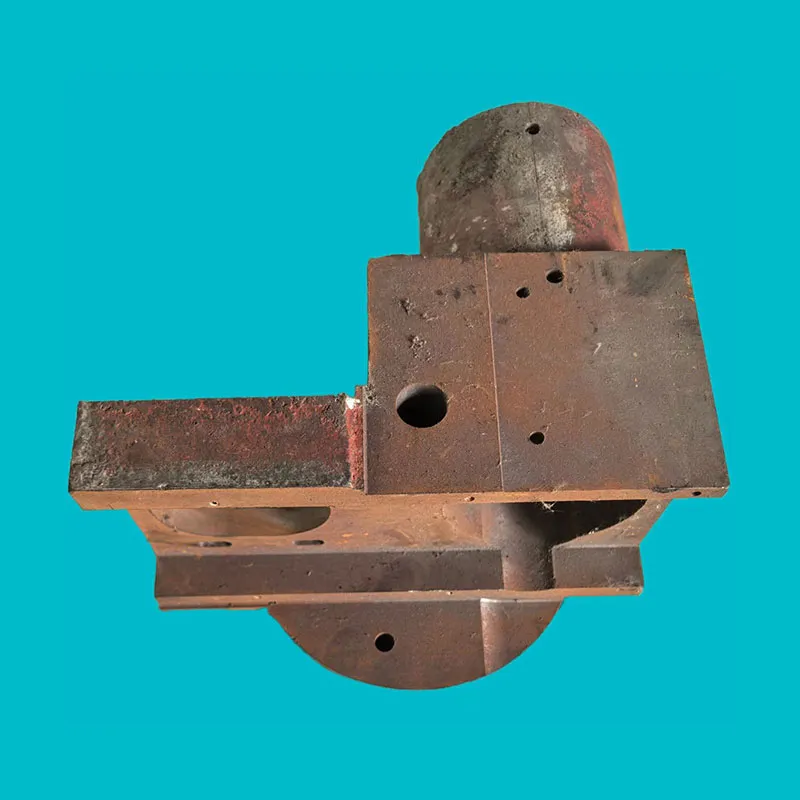

Интересно, что некоторые компоненты рентген-аппаратов требуют нестандартных подходов к обработке. Например, ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери (https://www.wkjx.ru), которая исторически специализируется на металлообработке, начала выпускать детали для рентгеновских систем — от держателей кассет до элементов штативов. Их подход к прецизионной обработке снижает люфты в подвижных узлах, что критично для повторяемости снимков.

Цифровизация vs аналог: подводные камни

Переход на цифровые системы многие воспринимают как панацею, но тут есть нюансы, о которых редко пишут. Например, сенсоры для цифровой рентгенографии требуют идеально ровных полов — перекос даже в 1–2 градуса ведет к артефактам на изображении. В одном из диагностических центров пришлось демонтировать дорогостоящий цифровой комплекс именно из-за этого, хотя изначально винили производителя.

Еще момент — стоимость обслуживания. Если в аналоговых системах можно было заменить отдельные компоненты (например, высоковольтные кабели), то в цифровых часто меняют целые модули. Это увеличивает простой оборудования. Кстати, о простое — при выборе медицинского оборудования рентген всегда советую обращать внимание не на срок гарантии, а на среднее время восстановления после поломки.

Любопытно, что компании с опытом в металлообработке, такие как ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, адаптируют свои компетенции для медицинского сектора. Их опыт в производстве прокатного оборудования помогает создавать более надежные направляющие для передвижных рентген-аппаратов — те самые детали, которые в обычных условиях изнашиваются быстрее всего.

Мобильные решения: когда стационарный аппарат не вариант

С переносными рентген-аппаратами работал в разных условиях — от спортивных мероприятий до полевых госпиталей. Главная проблема — не мощность, как многие думают, а стабильность питания. Аккумуляторные блоки деградируют после 200–250 циклов зарядки, а новые стоят как треть аппарата. Один раз в условиях Крайнего Севера при -40°C столкнулся с тем, что цифровая система просто не запускалась, пришлось использовать старый аналоговый переносной аппарат — он работал, хоть и с помехами.

Еще из практики — мобильные С-дуги в операционных. Хирурги часто требуют точного позиционирования, но не учитывают, что система весит под 200 кг. В результате — микротрещины в поворотных механизмах, которые проявляются только через полгода. Ремонт таких повреждений сложен, требует специального оборудования для юстировки.

Компании, которые планируют диверсифицировать бизнес в сторону медицинской техники, как ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери (судя по их стратегии развития), могли бы закрыть эту нишу — производство износостойких компонентов для мобильных рентген-систем. Их компетенции в обработке металлоконструкций как раз подходят для создания облегченных, но прочных корпусов и штативов.

Нормативная база: что меняется и к чему готовиться

В 2023–2024 годах ужесточились требования к радиационной безопасности — теперь обязательна ежегодная проверка не только основного оборудования, но и вспомогательных систем. Например, если в кабинете стоит дополнительный монитор для консультаций, его тоже нужно включать в протокол измерений. Это многие упускают, потом получают предписания от Роспотребнадзора.

Сертификация нового медицинского оборудования рентген теперь занимает на 30–40% больше времени — добавили испытания на электромагнитную совместимость с другой медтехникой. Столкнулись с этим при поставке флюорографа в многопрофильный центр — пришлось отдельно доказывать, что он не создает помех кардиомониторам в соседнем кабинете.

Производителям компонентов, включая ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, стоит учитывать эти изменения при разработке новых продуктов для медицинского сектора. Например, их услуги по обработке деталей могли бы включать создание экранированных корпусов — это стало востребовано с ужесточением норм по ЭМС.

Экономика ремонта: когда выгоднее модернизировать

Старые рентген-аппараты советского производства до сих пор работают в районных больницах, но их содержание становится дороже с каждым годом. Запчасти приходится изготавливать кустарно, а это влияет на безопасность. В одном случае видел, как для аппарата РУМ-20 вытачивали новые ролики для перемещения трубки — через месяц они разбились, пришлось экранировать помещение заново.

Современные аналоги, особенно от компаний с опытом в смежных отраслях, часто оказываются надежнее. Например, ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери с их бэкграундом в металлургическом оборудовании могла бы предложить решения для модернизации старых аппаратов — более точные механические системы позиционирования вместо изношенных советских.

Кстати, про позиционирование — это та область, где точная обработка металла критична. Люфт в 1 мм на расстоянии 1 метра от объекта дает погрешность в 3–4 см на снимке. Поэтому компании с компетенциями в прецизионных станках, как у ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, потенциально могут стать поставщиками компонентов для производителей рентген-аппаратов — спрос на качественные механические узлы растет.

Перспективы развития: куда движется отрасль

Судя по тенденциям, будущее за гибридными решениями — например, рентген + УЗИ в одном аппарате. Но пока такие системы дороги и сложны в обслуживании. Интересно, что компании из смежных отраслей, как ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, планирующие выход на рынок медицинского оборудования, могли бы начать с компонентов для таких гибридных систем — их опыт в производстве деталей для разного оборудования пригодился бы.

Еще один тренд — миниатюризация. Уже есть опыт работы с рентген-аппаратами размером с ноутбук для стоматологии. Но тут проблема в ресурсе трубок — они выдерживают всего 5–7 тысяч снимков вместо заявленных 10 тысяч. Производителям компонентов стоит обратить внимание на материалы, продлевающие жизнь таким трубкам.

В целом, рынок медицинского оборудования рентген ждет появления новых игроков с инновационными подходами. Компании типа ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери с их опытом в металлообработке и производстве компонентов могут предложить решения, которые крупные производители упускают — например, более долговечные механические части или специализированный инструмент для обслуживания.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция