Медицинское оборудование офтальмология

Когда слышишь ?медицинское оборудование офтальмология?, первое, что приходит в голову — это готовые аппараты в клиниках. Но за этим стоит менее очевидный пласт: прецизионное машиностроение для их производства. Вот здесь и начинается интересное.

Связь металлообработки и офтальмологических приборов

Многие упускают, что точность офтальмологического оборудования напрямую зависит от качества станочного парка. Например, при создании линз для диагностических систем отклонение даже в несколько микрон приводит к искажениям данных. Мы в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери сталкивались с этим, когда начинали экспериментировать с обработкой деталей для щелевых ламп — казалось бы, простая конструкция, но требования к шероховатости поверхностей оказались жестче, чем в авиационной отрасли.

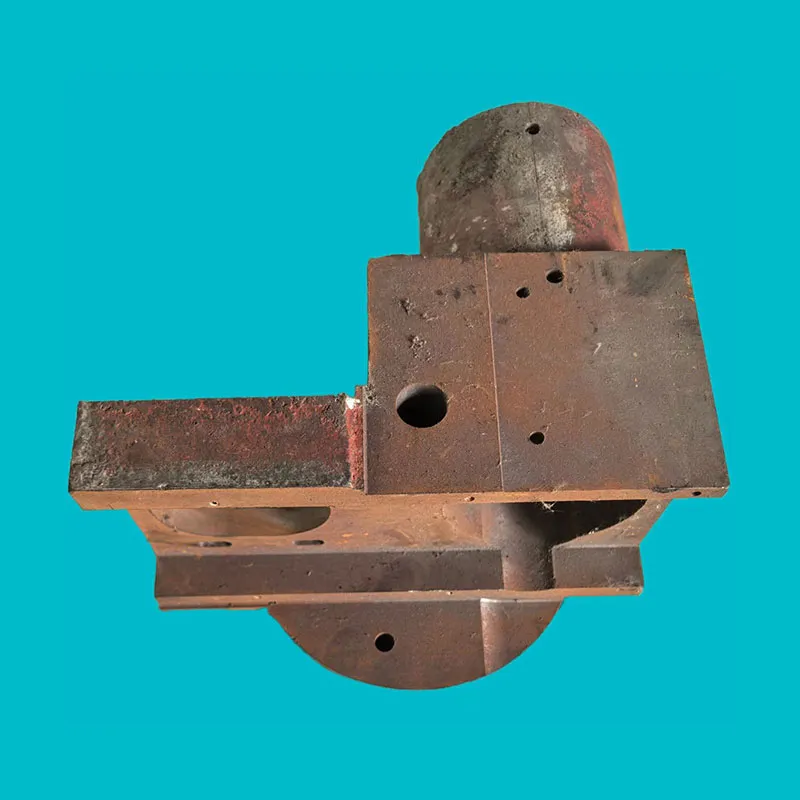

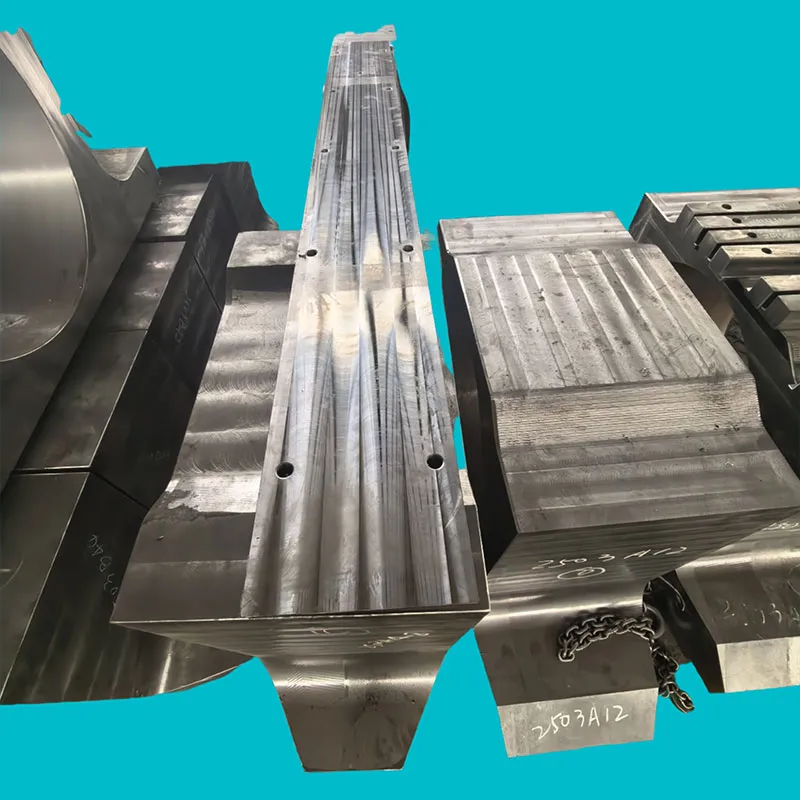

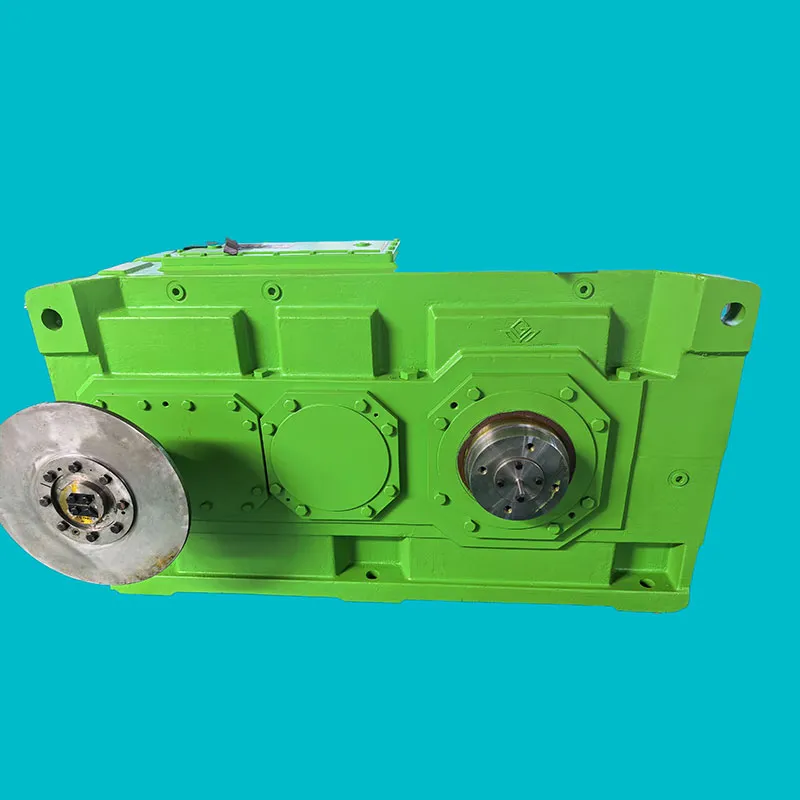

Особенно сложно было с подвижными узлами в офтальмологических микроскопах. Подшипники должны работать без люфта десятилетиями, а это требует не просто качественной стали, но и особых методов термообработки. Наш цех прокатного оборудования адаптировали под валки для специальных сплавов — пришлось пересчитывать режимы десятки раз.

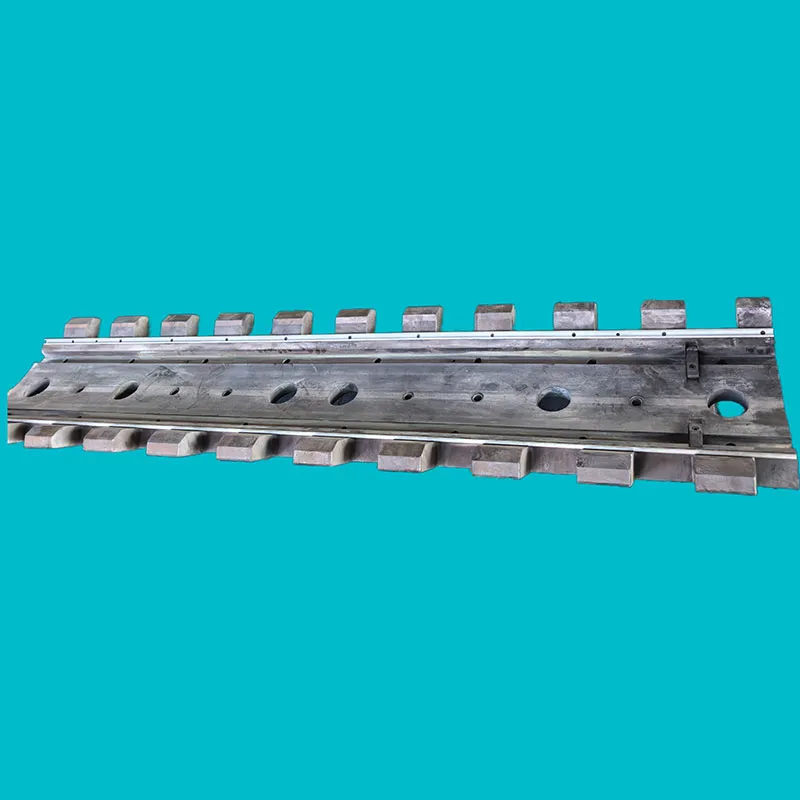

Кстати, ошибочно думать, что медицинская техника требует только ?чистых? материалов. Например, для корпусов диагностических комплексов мы использовали конструкционную сталь с полимерным покрытием — решение, пришедшее из опыта работы с зерноперерабатывающим оборудованием. Антикоррозийные технологии из пищевой промышленности неожиданно хорошо сработали в медтехнике.

Проблемы калибровки и пример неудачного эксперимента

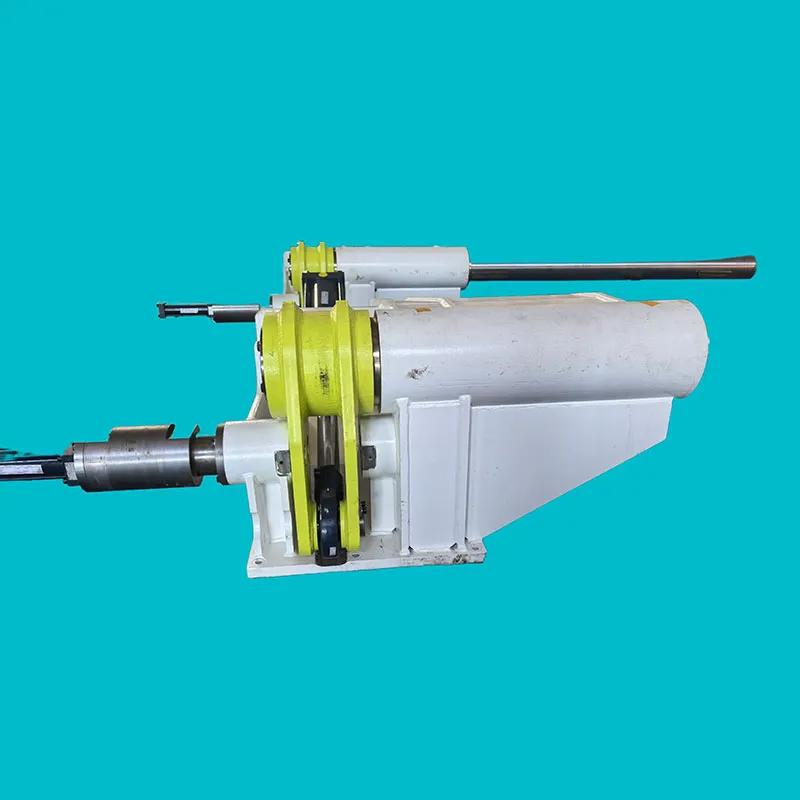

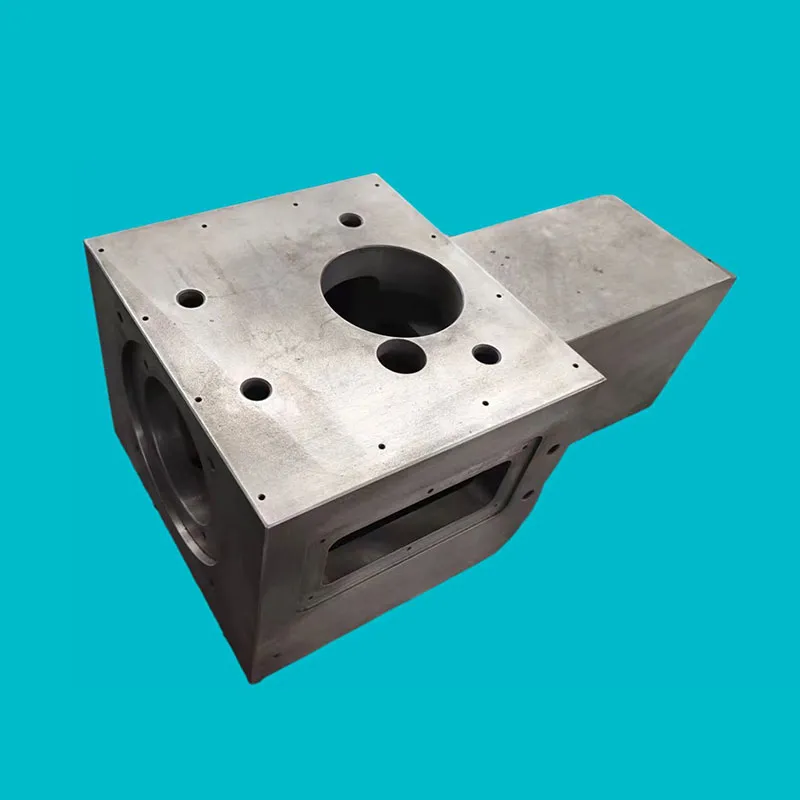

Самое сложное в офтальмологическом оборудовании — не сборка, а последующая юстировка. Помню, как мы пытались воспроизвести систему фиксации для томографа сетчатки. За основу взяли узлы от прецизионных станков, но не учли вибрации от кулера — пришлось полностью переделывать систему креплений.

Был и откровенно провальный проект: пытались сделать аналог пневматического микротома для роговицы. Конструкция вроде бы работала на испытаниях, но в клинических условиях давала погрешность из-за температурного расширения алюминиевых направляющих. Вывод: нельзя переносить индустриальные решения в медицину без адаптации.

Сейчас мы сотрудничаем с несколькими НИИ, тестируя новые сплавы для хирургических инструментов. Интересно, что технологии, разработанные для металлургического оборудования, помогли создать станок для полировки канюль — тот самый, где важна не только геометрия, но и состояние поверхности на уровне нанометров.

Перспективы интеграции машиностроения в медицинский сектор

Расширение в сектор медицинского оборудования для нас — не просто диверсификация. Это логичное продолжение работы с прецизионными компонентами. Например, производство деталей для систем позиционирования в лазерных офтальмологических установках требует тех же компетенций, что и создание шпинделей для фрезерных станков.

Особый вызов — обработка биосовместимых материалов. Титан для оправ хирургических луп обрабатывать сложнее, чем сталь для прокатного оборудования, но наш опыт в производстве компонентов для аэрокосмической отрасли здесь очень пригодился.

При этом мы не стремимся выпускать готовые медицинские аппараты — наша ниша это компоненты и узлы. Сайт https://www.wkjx.ru отражает этот подход: мы показываем, как возможности в области обработки металлов и стальных конструкций работают для точной механики.

Обработка деталей: от теории к клинической практике

В офтальмологии особенно заметна разница между ?теоретически точной? и ?практически пригодной? деталью. Например, крепление для линз в фундус-камере должно не только точно фиксироваться, но и выдерживать многократную стерилизацию. Стандартные антикоррозийные покрытия здесь часто не работают.

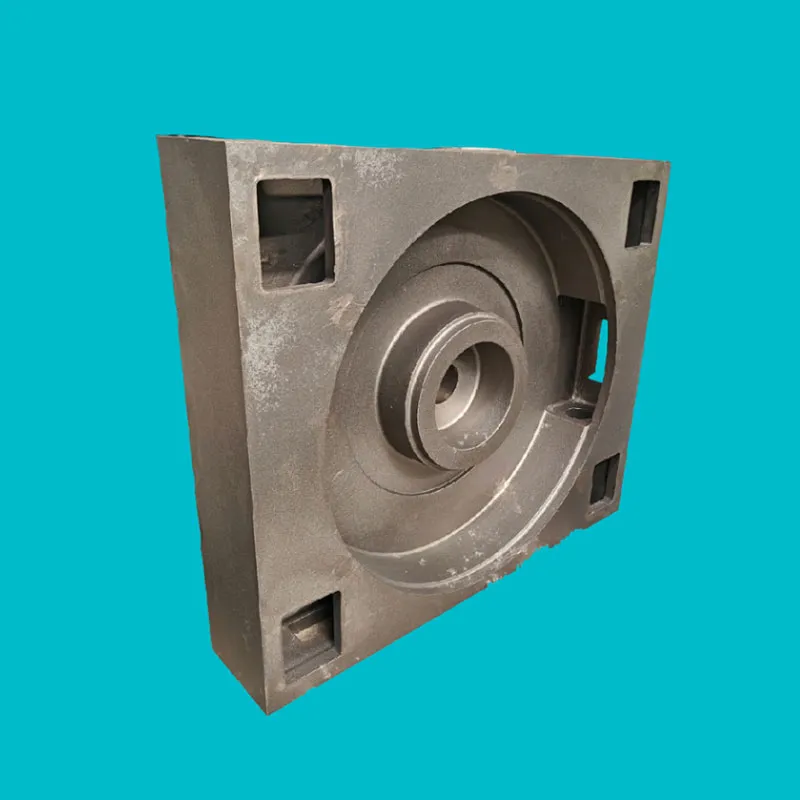

Мы начинали с простых компонентов — кронштейнов, держателей, корпусов для диагностических приборов. Постепенно перешли к сложным узлам: приводам для автоматизированных рефрактометров, системам подачи растворов в хирургических комплексах. Каждый раз приходилось искать баланс между точностью, долговечностью и стоимостью.

Интересный момент: некоторые технологии из военного сектора, которые мы осваивали, оказались применимы в офтальмохирургии. Например, методы бесследовой сварки для тонкостенных конструкций.

Что действительно важно в офтальмологическом оборудовании

Главный урок за годы работы: медицинская техника требует другого подхода к контролю качества. Если в промышленности допустим брак 1-2%, то здесь — ноль. Причем не только по геометрическим параметрам, но и по материалам. Сертификация для нас стала отдельным вызовом.

Сейчас мы видим перспективы в создании специализированных станков для обработки керамических компонентов интраокулярных линз. Это направление требует совершенно новых подходов к обработке — возможно, придется закупать оборудование с ЧПУ следующего поколения.

Планы по расширению в секторе медицинского оборудования выглядят обоснованно: наш опыт в производстве компонентов для ответственных применений позволяет говорить о конкурентоспособности. Но важно не повторять ошибок начала пути и сразу закладывать медицинские стандарты в производственные процессы.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Миниатюрные линейные направляющие

- Дешевое медицинское оборудование

- Химическое оборудование нефтегазовое оборудование

- Вал линейный направляющий

- Пресс гидравлический 40 т

- Центр для фрезерного станка с чпу

- Фрезерный станок с чпу по металлу мини

- Самое современное медицинское оборудование

- Сборка гидравлических прессов

- Направляющая рельса для пилы