Медицинское оборудование мм

Когда слышишь ?медицинское оборудование мм?, первое, что приходит в голову — это томографы или хирургические роботы. Но на деле всё начинается с прецизионных станков, где каждый микрон определяет, выдержит ли имплантат нагрузку или даст сбой в критический момент.

Почему точность в миллиметрах — это иллюзия

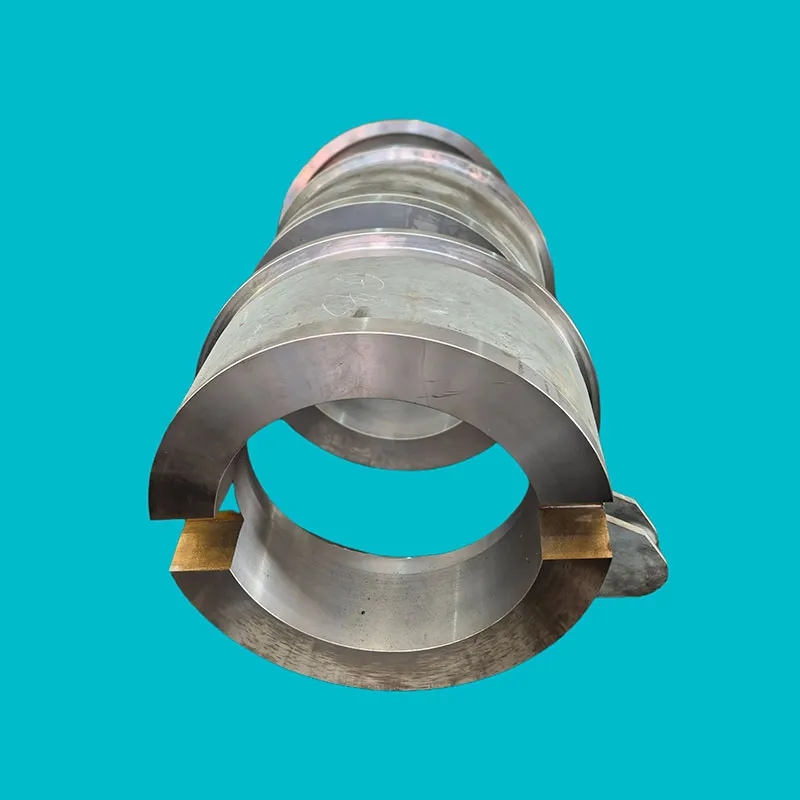

В медоборудовании, особенно в ортопедических имплантатах, погрешность даже в 0.1 мм может привести к отторжению. Мы в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери сначала делали упор на стандартные допуски, пока не столкнулись с ревизией эндопротеза тазобедренного сустава — пациенту потребовалась повторная операция из-за микротрещины в ножке. Разбирались полгода: оказалось, вибрация при фрезеровке оставляла невидимые глазу дефекты.

Перешли на динамический контроль шпинделя — но и это не панацея. Например, для нейрохирургических направляющих нужна не просто точность, а стабильность материала после стерилизации. Один раз партия шаблонов из медицинского сплава ?поплыла? после автоклавирования — пришлось менять всю технологию термообработки.

Сейчас для компонентов МРТ-аппаратов используем многоуровневый контроль: лазерное сканирование + выборочная металлография. Да, дорого, но дешевле, чем отзыв серии. Кстати, наш сайт https://www.wkjx.ru — там есть спецификации по обработке биосовместимых сталей, но живые кейсы, как этот, обычно остаются за кадром.

От металлургии до медтехники: где ломаются связи

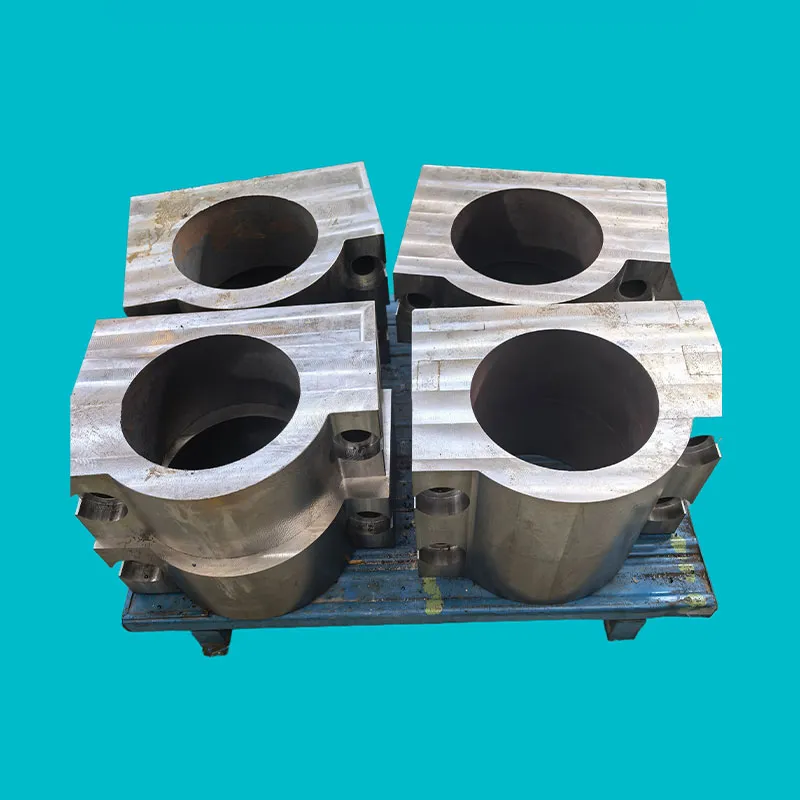

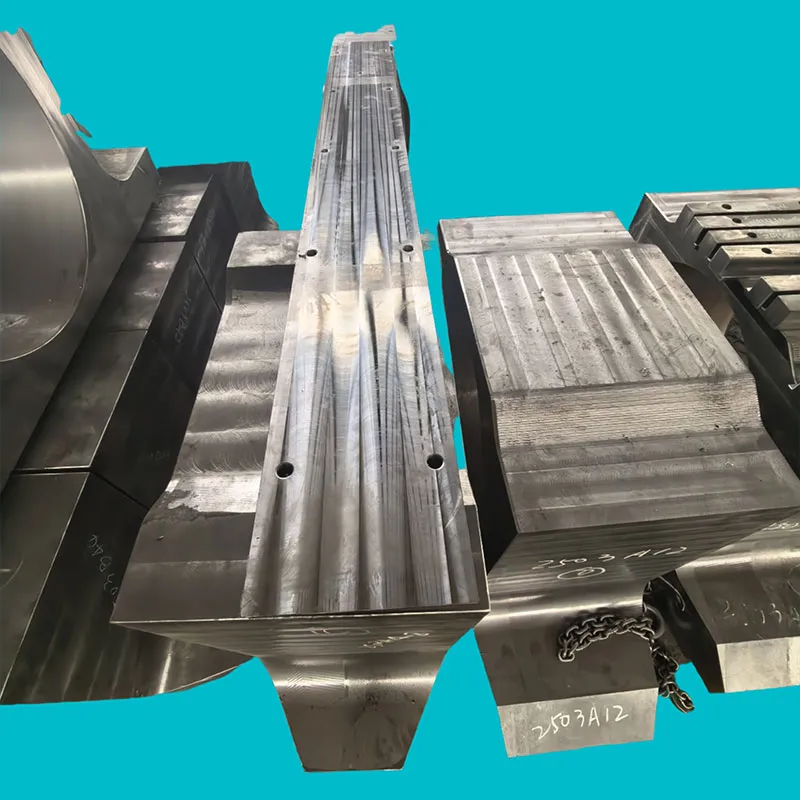

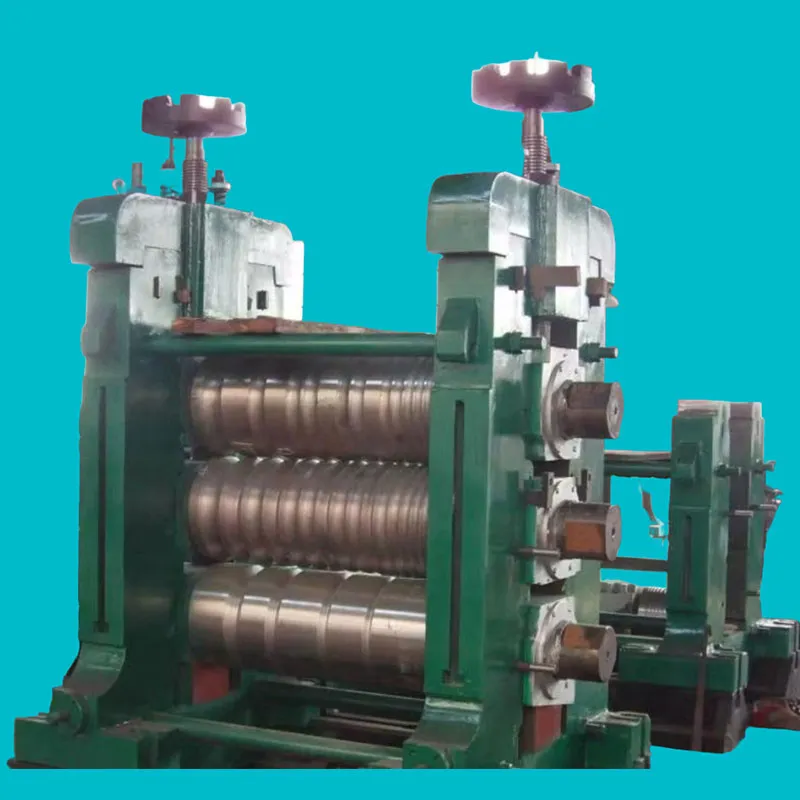

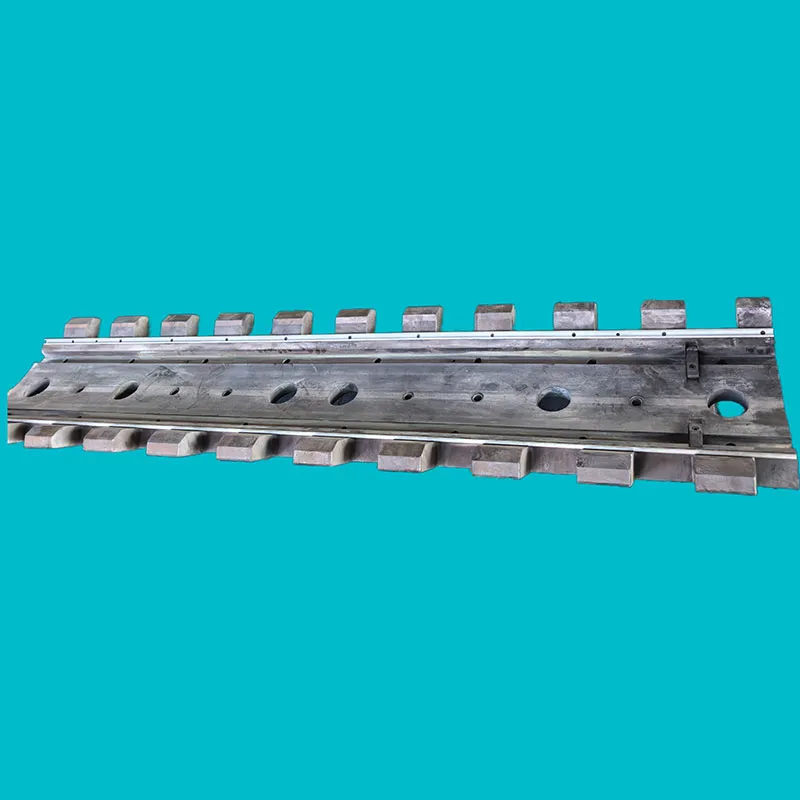

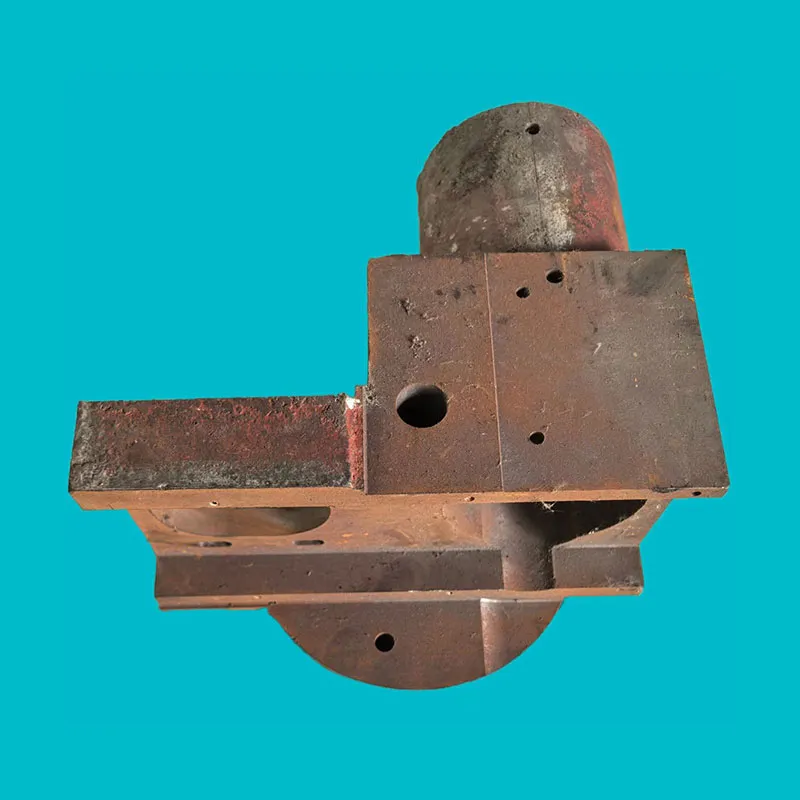

Когда компания заявляет о планах выхода в сектор медицинского оборудования, многие думают, что достаточно купить сертифицированные станки. На деле же 70% проблем — в логистике и ?чистых? помещениях. Мы же изначально специализировались на прокатном оборудовании — и первые образцы хирургических зажимов ржавели ещё до упаковки. Пришлось строить отдельный цех с контролем влажности.

Ещё нюанс: в металлургии допустим брак 2-3%, а в медицине — 0.01%. Для компонентов аппаратов ИВЛ мы внедрили выборочный контроль каждой десятой детали, но и этого не хватило. Теперь каждая единица проходит рентгеноскопию — иначе рискуешь получить люфт в узле подачи кислорода.

Помню, как для пилотной партии стентов использовали сплав с памятью формы — идеально по чертежам, но в клинических испытаниях оказалось, что радиальная жёсткость недостаточна. Вернулись к классическим кобальт-хромовым сплавам, хотя их обработка сложнее в 3 раза.

Реальные кейсы: от неудач к решениям

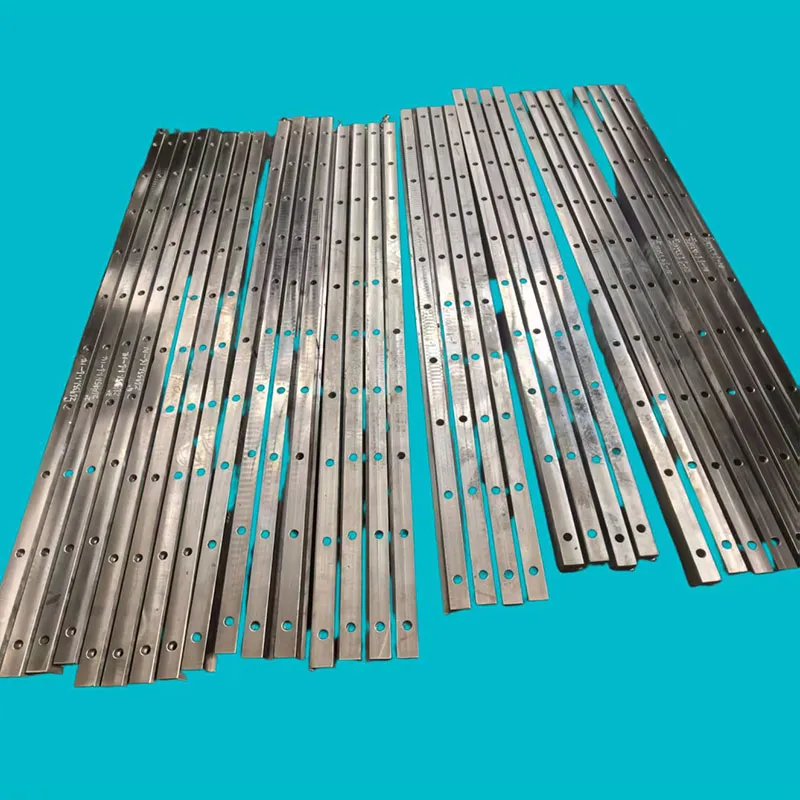

В 2022 году пробовали делать травматологические пластины по технологии, которую адаптировали из аэрокосмической отрасли. Казалось, всё идеально: компьютерное моделирование, испытания на усталость… А хирурги пожаловались, что края слишком острые — рвут мягкие ткани. Пришлось добавлять полировку с радиусом скругления 0.05 мм — таких требований даже в авиации нет.

Другой пример — компоненты для дентальных томографов. Делали рамы из алюминиевого сплава, но при виброиспытаниях выявили резонанс на частоте 120 Гц. Перешли на титановые композиты, хотя себестоимость выросла на 40%. Зато сейчас эти рамы стоят в клиниках Германии без нареканий.

Самое сложное — найти баланс между точностью и рентабельностью. Для эндоскопических инструментов мы сначала шлифовали все поверхности до зеркального блеска, пока не выяснили, что матовая обработка снижает блики при операции. Теперь делаем комбинированную обработку — и экономим 15% времени.

Что не пишут в спецификациях

Ни один техзаказ не учитывает, например, как поведёт себя сплав после 100 циклов стерилизации. Мы тестируем образцы в экстремальных условиях: от -70°C до +140°C. Для оборудования криотерапии это критично — обычная нержавейка становится хрупкой после заморозки.

Ещё есть нюансы с совместимостью. Как-то поставили партию креплений для роботизированных систем, а они не стыковались с немецкими манипуляторами. Оказалось, европейцы используют метрическую систему с шагом 0.5 мм, а мы — 0.75. Пришлось экстренно перенастраивать фрезерные ЧПУ.

Сейчас для новых проектов вроде оборудования для протонной терапии заранее запрашиваем не только чертежи, но и протоколы эксплуатации. Лучше потратить месяц на согласование, чем потом переделывать оснастку.

Почему медицинское направление — это не просто ?ещё один сегмент?

Когда мы в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери начали освоение медицинского оборудования, многие инженеры жаловались на ?бессмысленные? требования. Но после визита в онкоцентр, где видели наши компоненты в аппарате для брахитерапии, отношение изменилось. Здесь каждый миллиметр — это не допуск, а потенциально спасённая жизнь.

Сейчас активно развиваем направление нейрохирургического инструмента. Самое сложное — не точность, а эргономика. Хирурги часами держат инструменты — значит, нужны особые сплавы с низкой теплопроводностью и антискользящим покрытием. Таких задач в металлургии никогда не было.

Планируем к 2025 году запустить линию для кардиостимуляторов. Уже тестируем лазерную сварку корпусов в среде аргона — технология, которую раньше использовали только для космических спутников. Медтехника — это тот случай, когда нельзя просто ?сделать по ГОСТу?. Нужно понимать, как изделие будет работать в реальной операционной, а не в идеальных условиях цеха.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция