Медицинское оборудование кардиология

Когда слышишь 'медицинское оборудование кардиология', первое, что приходит на ум — готовые аппараты УЗИ или электрокардиографы. Но за этим стоит менее очевидный пласт: прецизионные металлические компоненты, от которых зависит точность диагностики. Вот где наш опыт в обработке металла неожиданно пересекается с требованиями кардиологии.

От станочного цеха к операционной

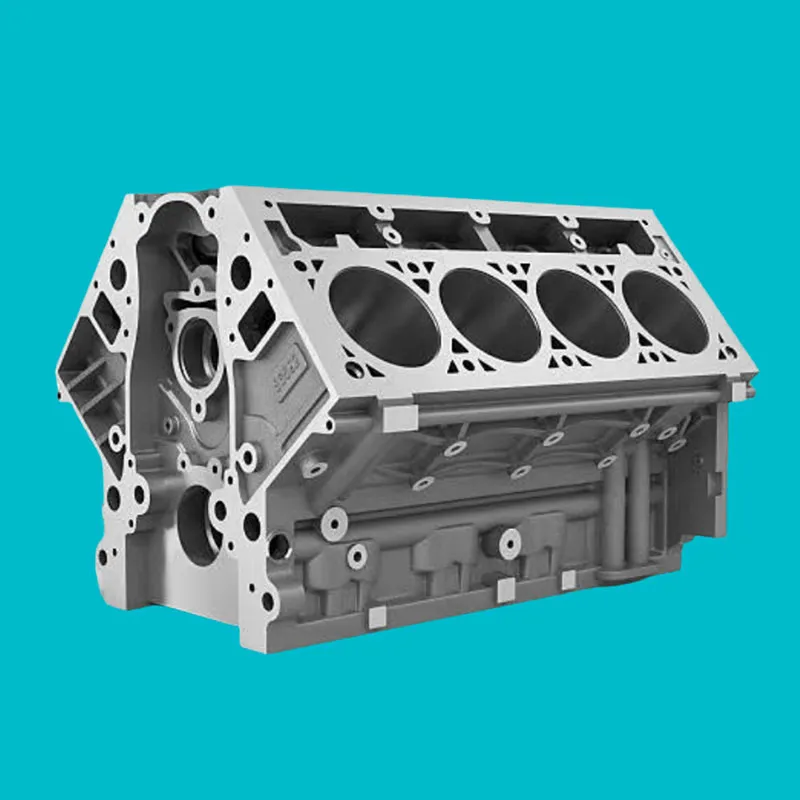

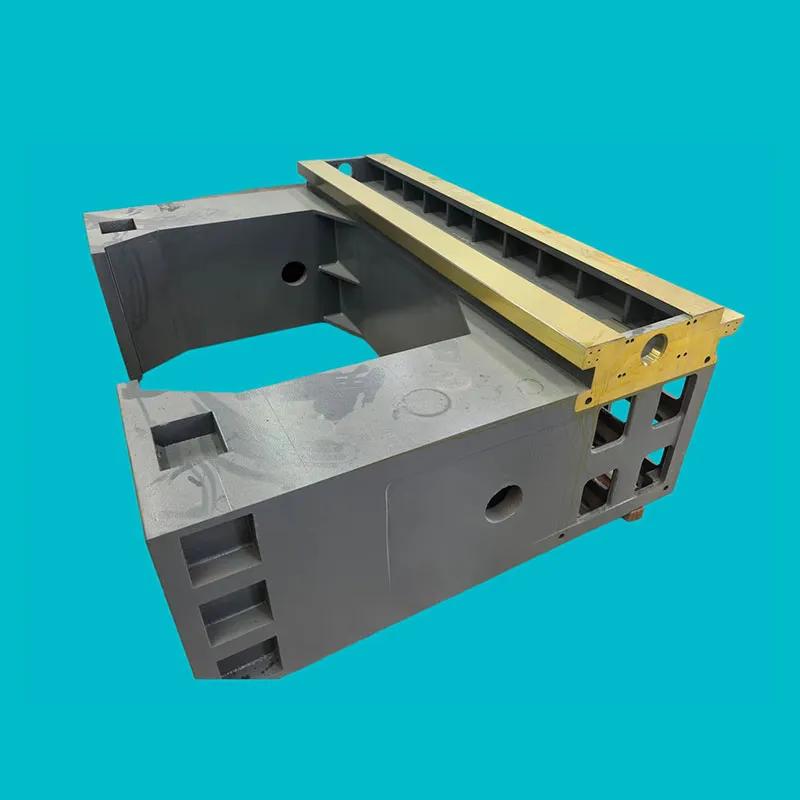

Мы в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери годами шлифовали технологии обработки металлов для тяжелой промышленности. Но когда начали получать запросы на компоненты для кардиохирургических инструментов, поняли: здесь допуски измеряются не десятыми, а сотыми долями миллиметра. Помню, как первый заказ на держатели катетеров чуть не провалился — казалось, идеально ровная сталь давала микроскопическую деформацию после шлифовки.

Пришлось пересмотреть весь цикл термической обработки. Инженеры неделями подбирали режимы отпуска для нержавеющей стали марки 316L, используемой в кардиологических стентах. Обнаружили любопытную деталь: при шлифовке кромок для инструментов мало добиться геометрической точности — нужно предугадать, как поведет себя материал при стерилизации паром высокого давления.

Сейчас наши компоненты для аппаратов искусственного кровообращения проходят двойной контроль: на координатно-измерительной машине и с помощью ультразвукового дефектоскопа. Но до сих пор помню тот первый неудачный опыт с катетерными держателями — он заставил нас создать отдельную лабораторию контроля микронапряжений в металле.

Неочевидные вызовы в производстве компонентов

Мало кто задумывается, что банальный кронштейн для датчика ЭКГ должен сохранять стабильность не только механическую, но и электрическую. Мы как-то получили партию алюминиевых сплавов с идеальными прочностными характеристиками, но при тестировании обнаружили паразитные токи утечки. Оказалось, виной следы меди в составе — для промышленного оборудования несущественно, а для медицинского оборудования критично.

Сейчас при подборе материалов для деталей кардиомониторов мы дополнительно проверяем электрохимические свойства. Это требование родилось из практики: один кардиоцентр жаловался на помехи при длительной записи ЭКГ. Разбирались месяц — проблема оказалась в материале крепежных пластин.

Еще один нюанс — совместимость с дезинфицирующими растворами. Наши технологи вывели эмпирическую формулу: если деталь выдерживает 200 циклов обработки хлоргексидином без изменения шероховатости поверхности — подходит для эксплуатации в кардиоотделении.

Когда точность становится критичной

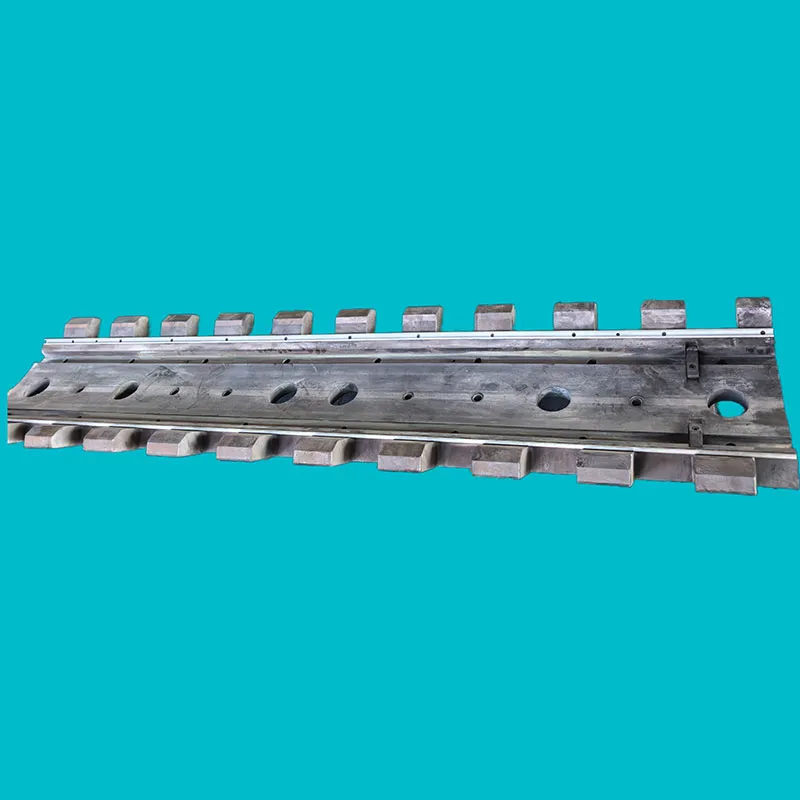

При обработке компонентов для кардиологических стентов мы столкнулись с парадоксом: полировка внутренних поверхностей должна быть идеальной, но без зеркального эффекта — блики мешают визуальному контролю при ангиографии. Пришлось разрабатывать специальные абразивные пасты с контролируемой матовостью.

Запоминающийся случай был с заказом на титановые корпуса для портативных дефибрилляторов. Конструкторы предусмотрели идеальную эргономику, но не учли поведение материала при экстремальных температурах. Наши испытания показали: при -20°C (транспортировка в зимних условиях) титан становился хрупким в местах крепления аккумулятора. Пришлось предлагать клиенту изменить конструкцию узла — добавить компенсационные прокладки из специального полимера.

Металлургические ноу-хау в службе кардиологии

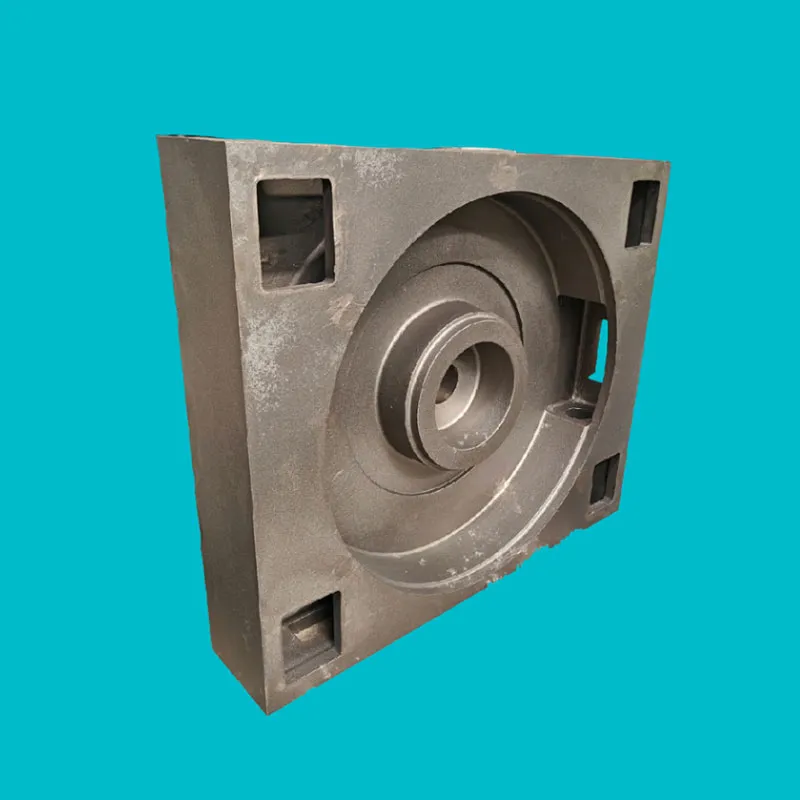

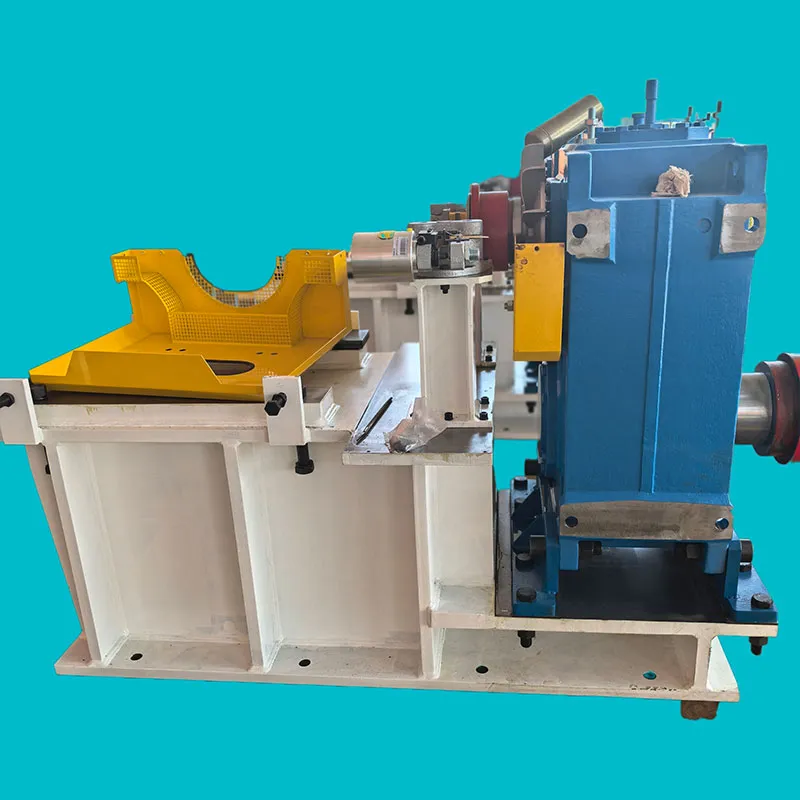

Наше промышленное прошлое дало неожиданное преимущество: технологии проката для металлургического оборудования мы адаптировали для производства лент для кардиологических стентов. Оказалось, калибровка валков для прокатки тонкостенных труб никелид-титанового сплава требует сопоставимой точности с ювелирным производством.

Сейчас мы экспериментируем с лазерной резкой стентов — здесь пригодился наш опыт в производстве режущего инструмента. Но столкнулись с новой проблемой: тепловое воздействие лазера изменяет память формы нитинола. Пришлось разрабатывать систему охлаждения на основе жидкого аргона — решение, подсмотренное у наших же станков для обработки тугоплавких сплавов.

Интересный побочный эффект: технологии контроля качества для прокатного оборудования мы теперь применяем для проверки геометрии стентов. Разработали оптическую систему, которая анализирует 360 проекций одновременно — в 3 раза быстрее стандартных методов.

Будущее: где мы видим точки роста

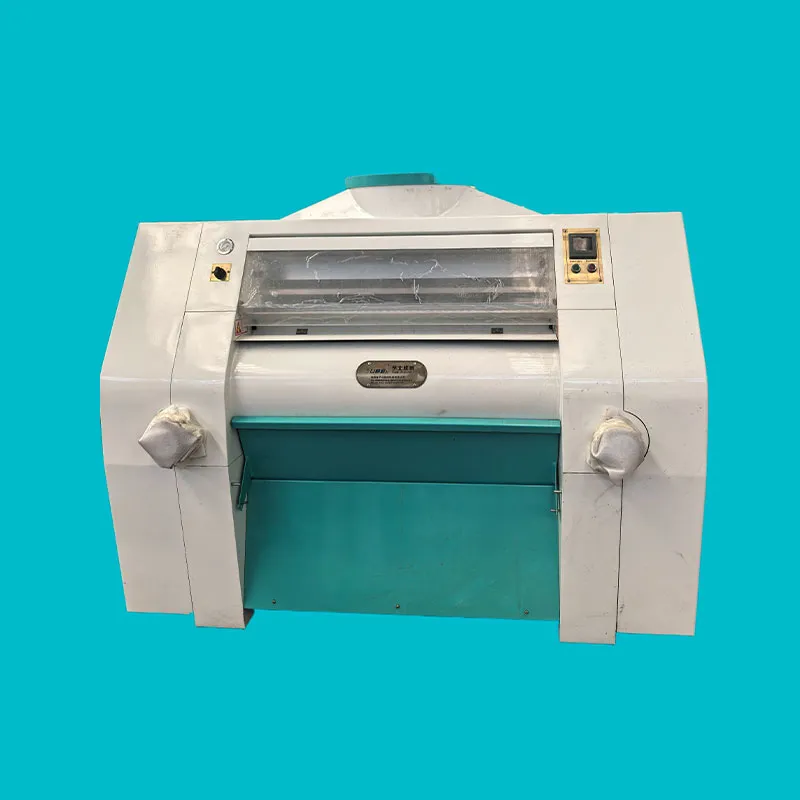

Планируя расширение в сектор медицинского оборудования, мы сознательно делаем ставку на компоненты для кардиологии. Не потому что это модно, а потому что наши компетенции в прецизионной обработке идеально ложатся на требования этой отрасли. Уже ведем переговоры о поставках шасси для мобильных кардиографических комплексов — здесь наш опыт в металлоконструкциях как нельзя кстати.

Сложнее всего оказалось адаптировать систему логистики. Для промышленных заказов допустима погрузка краном, а компоненты для аппаратов ЭКГ требуют вакуумных захватов и контроля вибрации при транспортировке. Пришлось закупать специализированный транспорт, но это окупилось — теперь можем гарантировать сохранность поверхности с шероховатостью Ra 0.2.

Смотрим в сторону компонентов для роботизированных систем катетеризации — здесь требуется сочетание легкости и прочности, что как раз соответствует нашему опыту в аэрокосмической обработке. Правда, пришлось полностью менять систему сертификации — медицинские стандарты оказались строже авиационных в части биосовместимости.

Практические уроки и выводы

Главное, что мы усвоили: производство компонентов для кардиологического оборудования — это не просто обработка металла по чертежам. Нужно понимать физиологию, условия эксплуатации и даже психологию медперсонала. Как-то разработали идеальный с инженерной точки зрения кронштейн для датчиков, но медсестры жаловались — неудобно протирать антисептиком. Пришлось добавлять фаски в неочевидных местах.

Сейчас при разработке любого компонента мы обязательно консультируемся с практикующими кардиологами. Их замечания порой ценнее технического задания: 'этот паз должен быть шире — пальцы в перчатках не попадают' или 'здесь нужна матовая поверхность — чтобы не слепило при свете операционной'.

Постепенно приходим к тому, что начинаем думать не как производители металлических деталей, а как участники медицинского процесса. Возможно, это и есть главная трансформация — когда вместо сплава стали видишь инструмент, который завтра будет помогать спасать жизни в кардиохирургии.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция