Медицинское оборудование для реабилитации

Когда говорят про медицинское оборудование для реабилитации, часто представляют сверкающие аппараты с сенсорными экранами. Но на практике всё упирается в простой вопрос — как эта штука поможет пациенту встать с кровати через неделю, а не через месяц. У нас в отделении до сих пор пылятся два китайских тренажёра для разработки суставов, купленных по тендеру — красивые, но угол сгибания регулируется с погрешностью в 15 градусов. Хорошо, если у пациента сохранная моторика, а если спастика? Приходится самим дорабатывать крепления, подкладывать поролон — в общем, доводить до ума.

Что скрывается за термином ?реабилитационное оборудование?

Если брать формальное определение — это любые технические средства для восстановления функций организма. Но я бы разделил всё на три слоя: базовое (костыли, ходунки), аппаратное (миостимуляторы, вертикализаторы) и высокотехнологичное (экзоскелеты, системы биологической обратной связи). Проблема в том, что закупают часто по принципу ?лишь бы было?, не учитывая клиническую специфику. Например, для неврологических больных критична плавность хода тренажёров, а не количество режимов.

Коллега из областного центра недавно показываал немецкий аппарат механотерапии — там каждое движение сопровождается анализом мышечного ответа. Но стоит он как полтора автомобиля, а по факту 30% функций никогда не используются. Гораздо практичнее оказались финские велотренажёры с адаптивным сопротивлением — простые, но безотказные.

Заметил интересную тенденцию: сейчас многие производители промышленного оборудования начинают осваивать медицинскую нишу. Взять хотя бы ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери — компанию с опытом в металлообработке и станкостроении. Если судить по их сайту wkjx.ru, они как раз планируют выход на рынок медоборудования. При их компетенциях в прецизионном производстве могли бы делать качественные рамы для вертикализаторов — это как раз та область, где прочность конструкции напрямую влияет на безопасность пациента.

Оборудование которое действительно работает

Из последних удачных приобретений — шведская система баланс-тренинга. Не самая дорогая, но продуманная до мелочей: регулируемые поручни, антискользящее покрытие, датчики распределения веса. После месяца использования у 70% пациентов с последствиями инсульта улучшилась устойчивость. А вот с отечественным тренажёром для пассивной разработки суставов вышла осечка — перегревался мотор, приходилось останавливать сеансы каждые 20 минут.

Особняком стоят вертикализаторы — казалось бы, простейшая конструкция, но как отличается исполнение! Немецкие модели позволяют плавно менять угол от 0 до 85 градусов с шагом в 5 градусов, а в некоторых бюджетных аналогах всего три фиксированных положения. Для спинальных больных это принципиально — нельзя резко менять вектор нагрузки.

Хорошее медицинское оборудование для реабилитации всегда имеет запас прочности. Помню, как в 2019 году мы тестировали прототип отечественного экзоскелета — вроде бы всё идеально, но после двух недель интенсивного использования начал люфтить крепёжный узел. Производители учли замечания, доработали конструкцию — сейчас это вполне рабочая модель, хотя и уступает зарубежным аналогам в эргономике.

Производственные нюансы которые влияют на результат

Часто недооценивают важность материалов. Например, полиамидные фиксаторы для парализованных конечностей должны быть одновременно прочными и гипоаллергенными. В прошлом году пришлось отказаться от партии ортезов из-за повышенной жёсткости — пациенты жаловались на отёки. Сейчас работаем с материалом, который прогревается до температуры тела и становится более пластичным.

Точность обработки деталей — это то, где компании типа ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери могли бы раскрыть свой потенциал. Их компетенции в производстве прокатного оборудования и металлоконструкций — готовый задел для создания несущих рам реабилитационной техники. Главное — понимать медицинские стандарты: например, требования к закруглению краев (радиус не менее 3 мм) или допустимым вибрациям (не более 0,5 м/с2).

Сборка — отдельная история. Видел как на одном заводе собирали тренажёры для ходьбы: все соединения прокручивали динамометрическим ключом с записью в журнал. А в другом случае — затягивали ?на глаз?, отсюда и разброс в работе механизмов. Медицинская техника не прощает подобных вольностей.

Ошибки при выборе и эксплуатации

Самая распространённая ошибка — гнаться за функционалом. Купили как-то аппарат электростимуляции с 50 программами. Из них регулярно используются 5, остальные — либо дублируют друг друга, либо слишком специфичны. Лучше бы добавили вторую пару электродов или улучшили эргономику блока управления.

Недооценка человеческого фактора: даже самый совершенный тренажёр бесполезен, если медсёстры не прошли полноценное обучение. Был случай, когда персонал неправильно фиксировал манжеты на системе механотерапии — пациенты жаловались на дискомфорт, а оборудование списали как ?неэффективное?.

Экономия на сервисе — отдельная боль. Оборудование для реабилитации работает в режиме 12-14 часов в сутки, естественный износ неизбежен. Если производитель не предоставляет оперативное техобслуживание, дорогостоящий аппарат может простаивать неделями. Кстати, именно здесь промышленные компании имеют преимущество — у них обычно отлажена логистика запчастей.

Перспективы и узкие места

Сейчас активно развивается направление домашней реабилитации — появился спрос на компактное оборудование с удалённым мониторингом. Но здесь возникает конфликт требований: с одной стороны — простота использования, с другой — достаточная функциональность. Пока идеального решения не видел.

Интеграция данных — следующая frontier. Хотелось бы, чтобы тренажёры не просто выполняли упражнения, но и передавали объективные показатели в медицинскую карту. Пока это реализовано фрагментарно, чаще через промежуточные носители.

Любопытно, как изменятся производственные цепочки. Если ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери действительно выйдет на рынок медицинского оборудования для реабилитации, их опыт в металлообработке может дать интересные гибридные решения. Например, комбинированные конструкции из алюминиевых сплавов и композитов — лёгкие, но прочные. Главное — не повторять ошибок других, кто пытался адаптировать промышленные технологии без учёта медицинской специфики.

В конечном счёте, хорошее реабилитационное оборудование — это не про количество датчиков или цвет дисплея. Это про надёжность в ежедневной эксплуатации, ремонтопригодность и — что важно — доступность. Чтобы не приходилось выбирать между качеством и ценой, особенно когда речь идёт о восстановлении людей.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

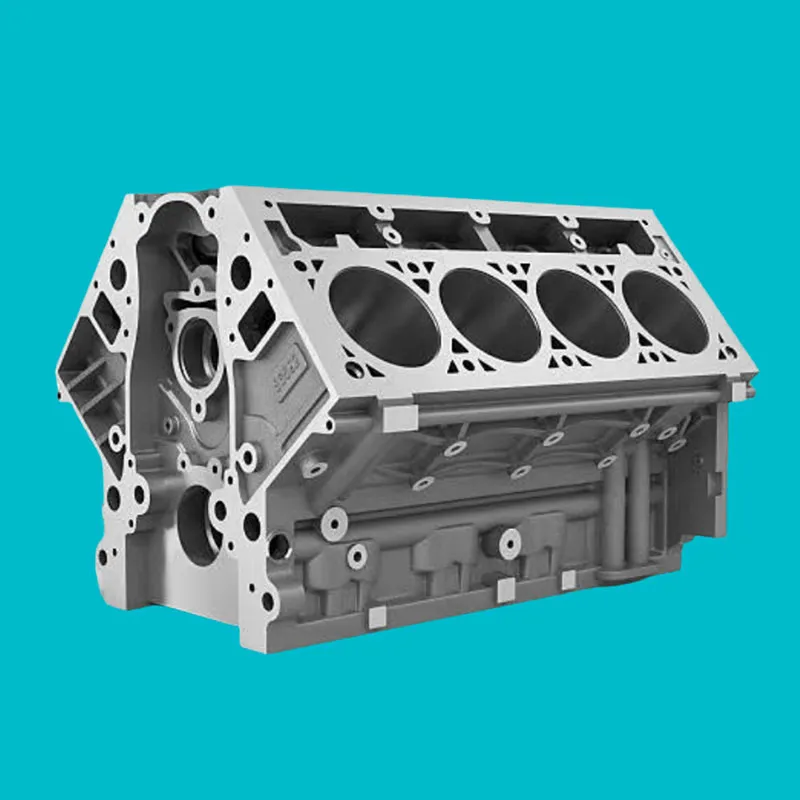

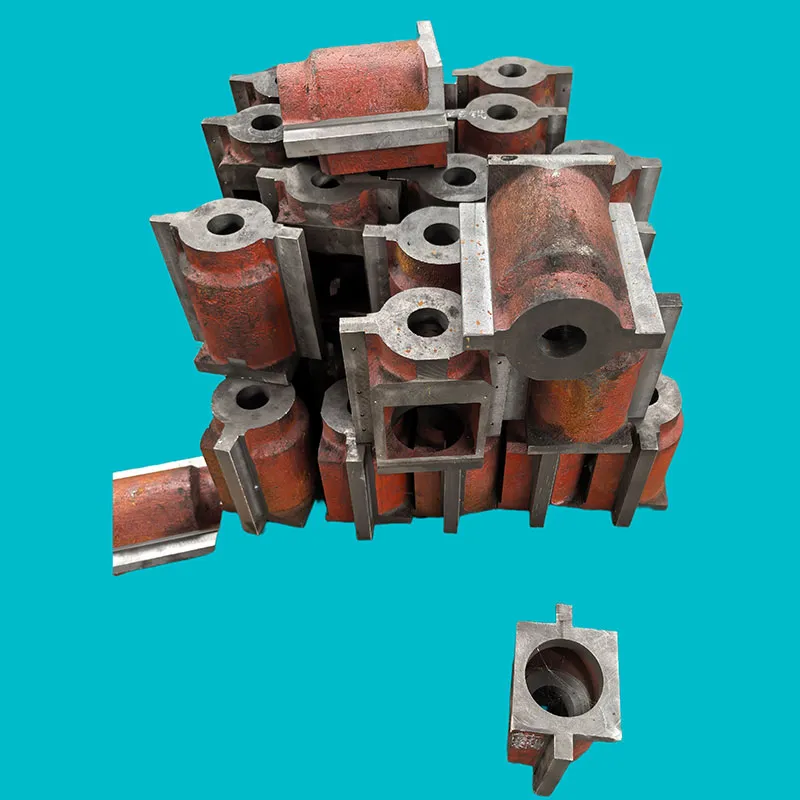

Промышленный корпус

Промышленный корпус -

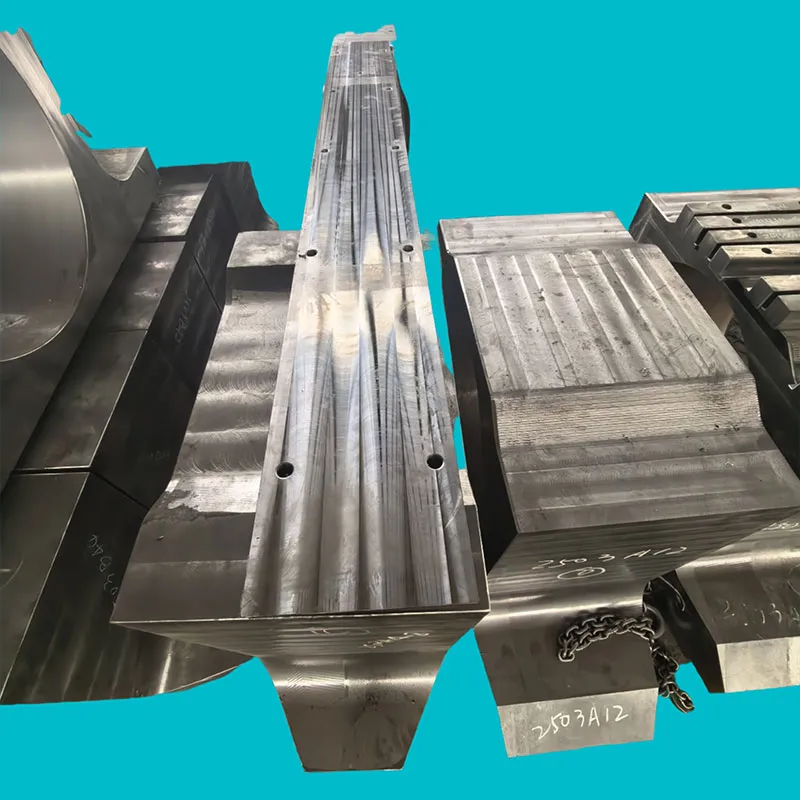

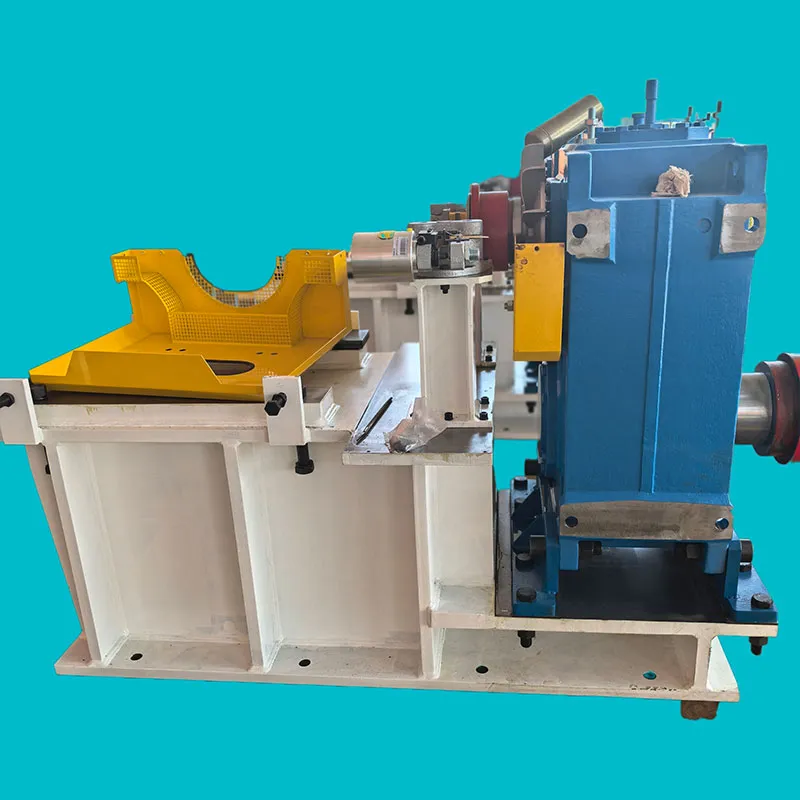

Станина станка

Станина станка -

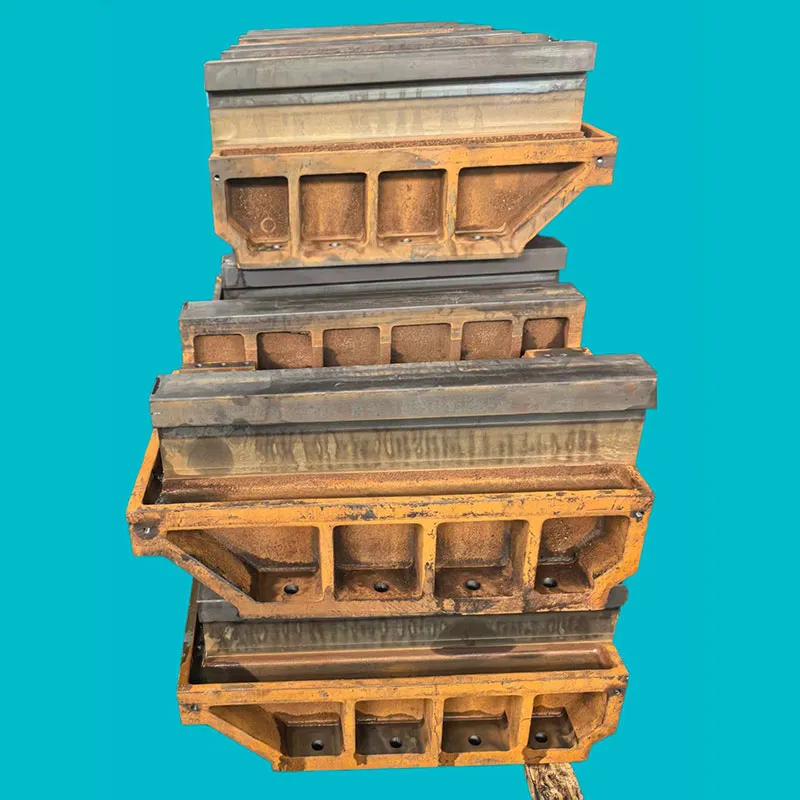

Станина клети прокатного стана

Станина клети прокатного стана -

Приводная подушка клети

Приводная подушка клети -

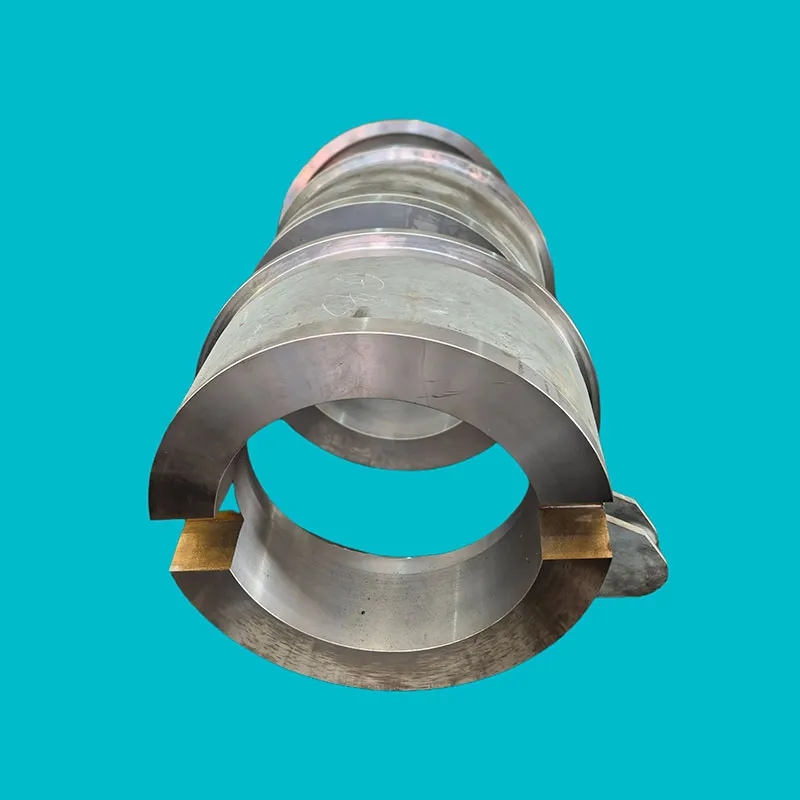

Удерживающее кольцо

Удерживающее кольцо -

Колонна станка

Колонна станка -

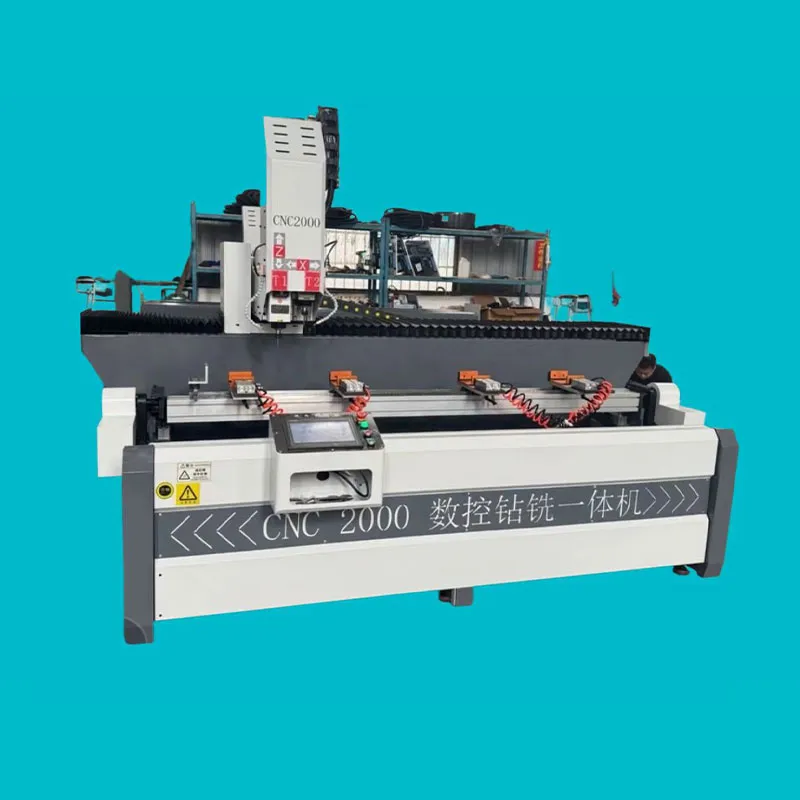

Фрезерный станок с ЧПУ

Фрезерный станок с ЧПУ -

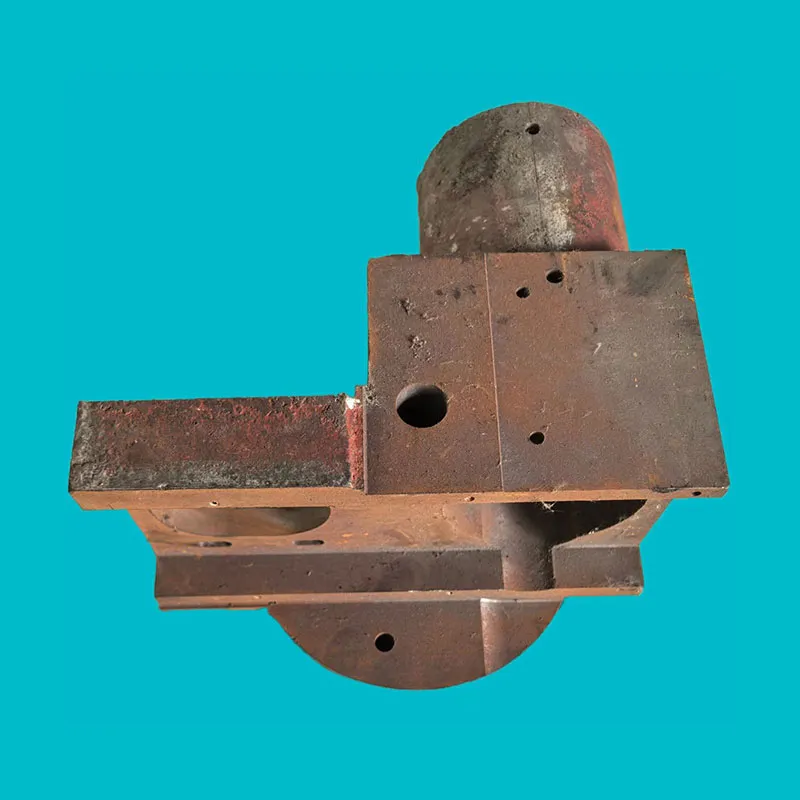

Поворотный кронштейн

Поворотный кронштейн -

Опора подшипника опорного валка

Опора подшипника опорного валка -

Суппорт ножа прокатного стана

Суппорт ножа прокатного стана -

Круглошлифовальный станок с ЧПУ повышенной точности

Круглошлифовальный станок с ЧПУ повышенной точности -

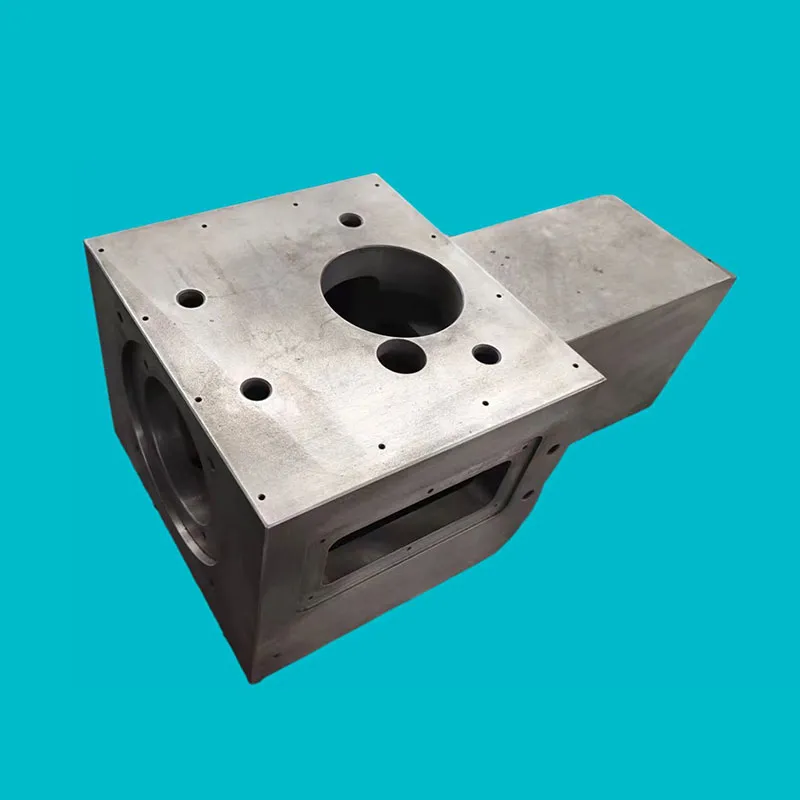

Корпус подшипника

Корпус подшипника