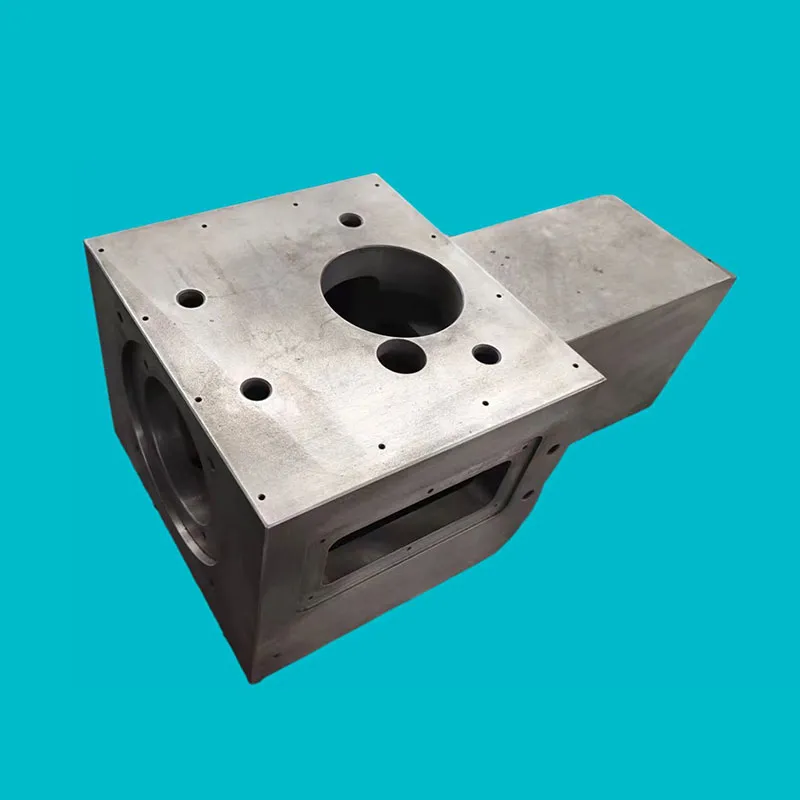

Корпус турбокомпрессора

Если честно, многие ошибочно считают, что корпус турбокомпрессора — это просто 'банка' для ротора. На деле же это сложная термомеханическая система, где геометрия каналов и теплоотвод решают больше, чем марка сплава.

Особенности литья и правки деформаций

Вспоминаю, как на одном из старых проектов пришлось переделывать оснастку для литья после того, как терморасчёт показал локальные перегревы в зоне улитки. Литьё в кокиль давало раковины именно на внутренних радиусах — пришлось добавлять выпора в тех местах, где их по учебникам не ставят.

У ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери есть опыт работы с жаропрочными никелевыми сплавами, но для серийных автомобильных турбин мы чаще используем чугун с шаровидным графитом. Важно не просто отлить, а сразу заложить припуски под последующую механическую обработку с учётом усадки.

После литья корпусы часто 'ведёт' — особенно в зоне фланца крепления к коллектору. Раньше пытались править в холодную, но это приводило к микротрещинам. Сейчас только термическая правка в печах с контролем скорости нагрева.

Механообработка: от черновой до финишной

Координатно-расточные станки — это конечно классика, но для массового производства мы в Ханьчжун Вэйкэ перешли на обрабатывающие центры с ЧПУ. Особенно критично выдерживать соосность подшипниковых гнёзд и геометрию каналов.

Однажды пришлось столкнуться с вибрацией при обработке — оказалось, проблема в недостаточной жёсткости крепления корпуса на столе станка. Разработали специальную оснастку с гидравлическими прижимами, которая компенсирует литейные напряжения.

Финишная обработка каналов — это отдельная история. Абразивная обработка не всегда подходит из-за остаточного напряжения, поэтому для прецизионных моделей используем гидроабразивную резку с последующей полировкой.

Термостойкость и практические наблюдения

В полевых условиях корпус турбокомпрессора чаще всего выходит из строя не из-за механического износа, а по причине термоусталостных трещин. Особенно в местах перехода от горячей части к холодной.

На стендовых испытаниях заметили, что ресурс снижается на 15-20%, если не соблюдать скорость прогрева при пуске. Это особенно критично для дизельных двигателей в северных регионах.

Сейчас экспериментируем с локальной лазерной закалкой наиболее нагруженных зон — первые результаты обнадёживают, но технология ещё требует доработки для массового применения.

Контроль качества и типичные дефекты

Ультразвуковой контроль выявляет неоднородности структуры, но для тонкостенных корпусов эффективнее рентгеноскопия. Хотя она дороже и требует специального оборудования.

Самая неприятная проблема — микротрещины, которые не видны при стандартном контроле. Они проявляются только после 200-300 часов работы. Сейчас внедряем тепловизионный контроль на выходе с производственной линии.

Для ответственных применений (судовые двигатели, промышленные турбины) проводим дополнительный контроль на солевом тумане — проверяем коррозионную стойкость сварных швов и литых поверхностей.

Перспективы и новые материалы

Компания ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери планирует расширение в аэрокосмический сектор, где требования к корпусам турбокомпрессоров значительно жёстче. Уже ведутся испытания композитных материалов с металлической матрицей.

Интересное направление — аддитивные технологии для прототипирования и мелкосерийного производства. Пока что прочность недостаточная для серийных изделий, но для опытных образцов уже используем.

Для новой энергетики рассматриваем варианты с керамическими покрытиями — они лучше держат термические нагрузки, но сложны в обработке и ремонте. Возможно, гибридные решения будут перспективнее.

Сборка и монтажные нюансы

При сборке турбокомпрессора часто перетягивают крепёж — это приводит к деформации фланцев и нарушению геометрии. Разработали динамометрические ключи с ограничением момента специально для монтажников.

Термоциклирование — обязательный этап для ответственных применений. Корпус прогревают до рабочих температур и охлаждают несколько раз перед финальной сборкой. Это снимает остаточные напряжения.

Прокладки и уплотнения — отдельная головная боль. Силиконовые выдерживают температуру, но 'плывут' под нагрузкой. Металлические композитные лучше, но требуют идеальной чистоты поверхности при монтаже.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

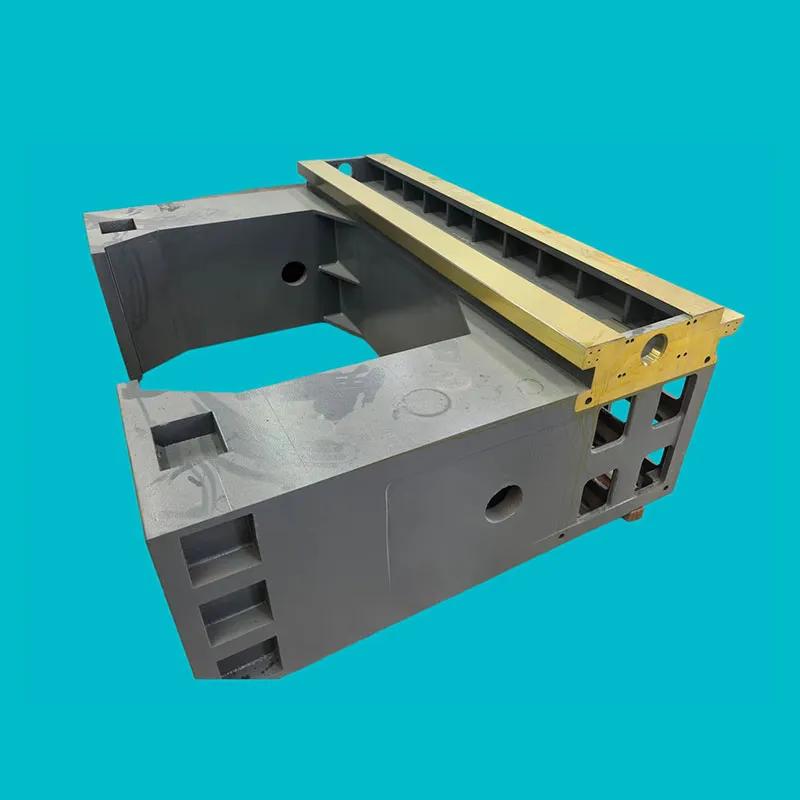

Суппорт станка

Суппорт станка -

Приводная подушка клети

Приводная подушка клети -

Стол станка

Стол станка -

Суппорт ножа прокатного стана

Суппорт ножа прокатного стана -

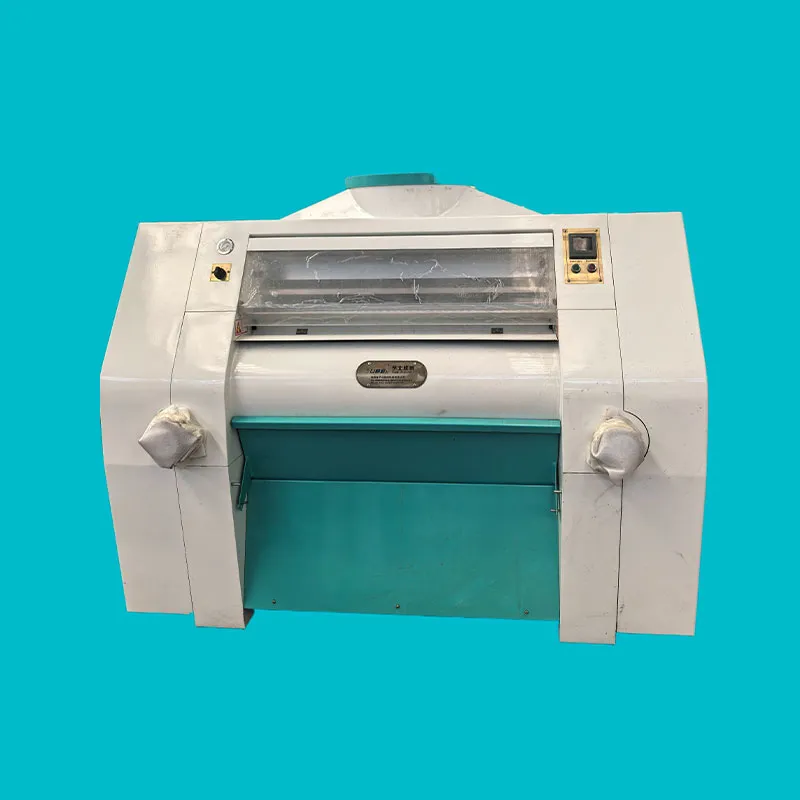

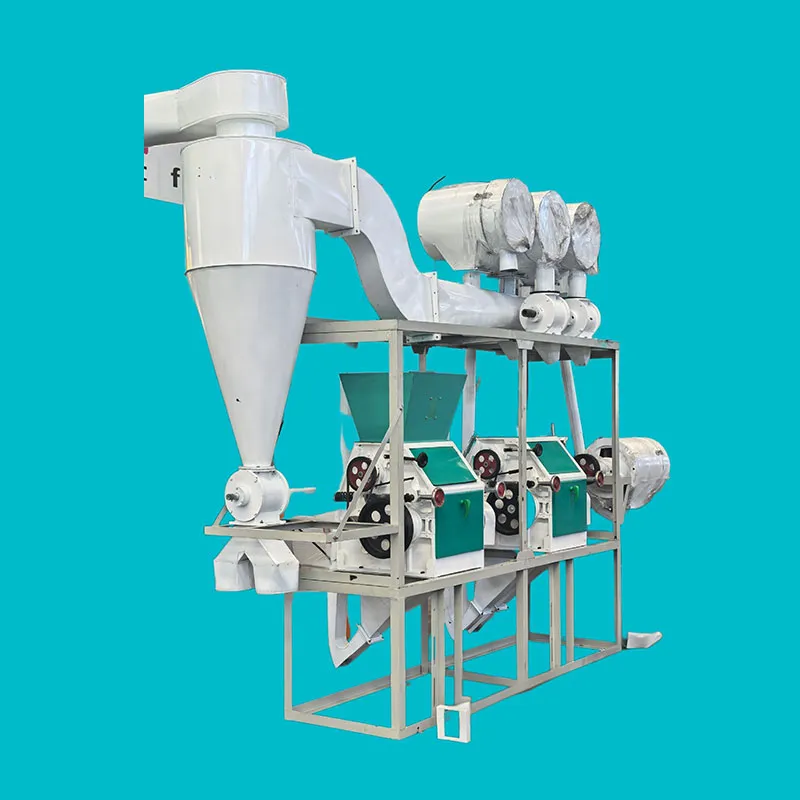

Мукомольная мельница с отделением шелухи и ядра

Мукомольная мельница с отделением шелухи и ядра -

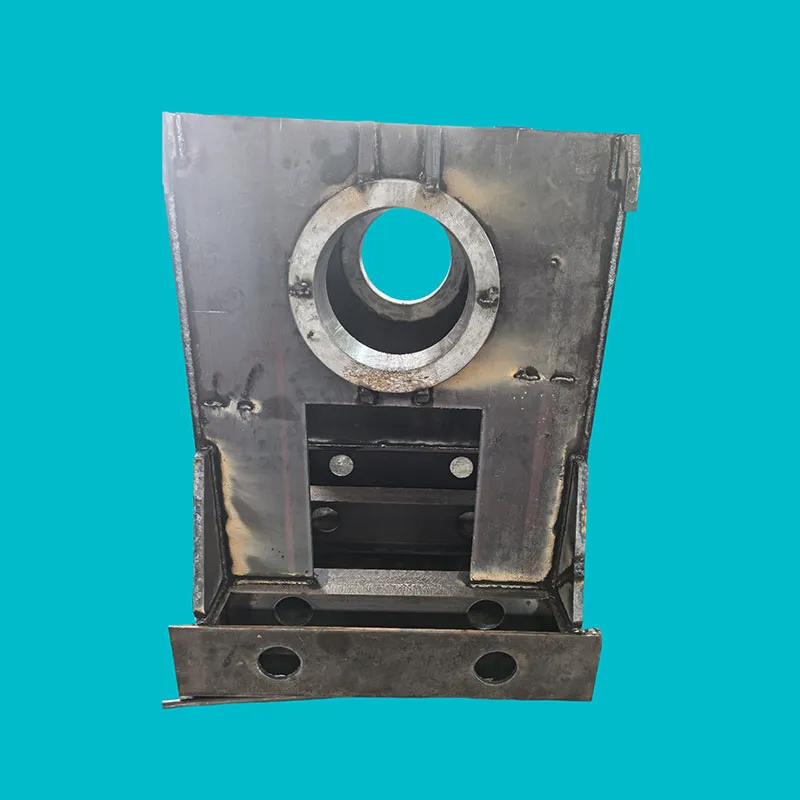

Картер редуктора

Картер редуктора -

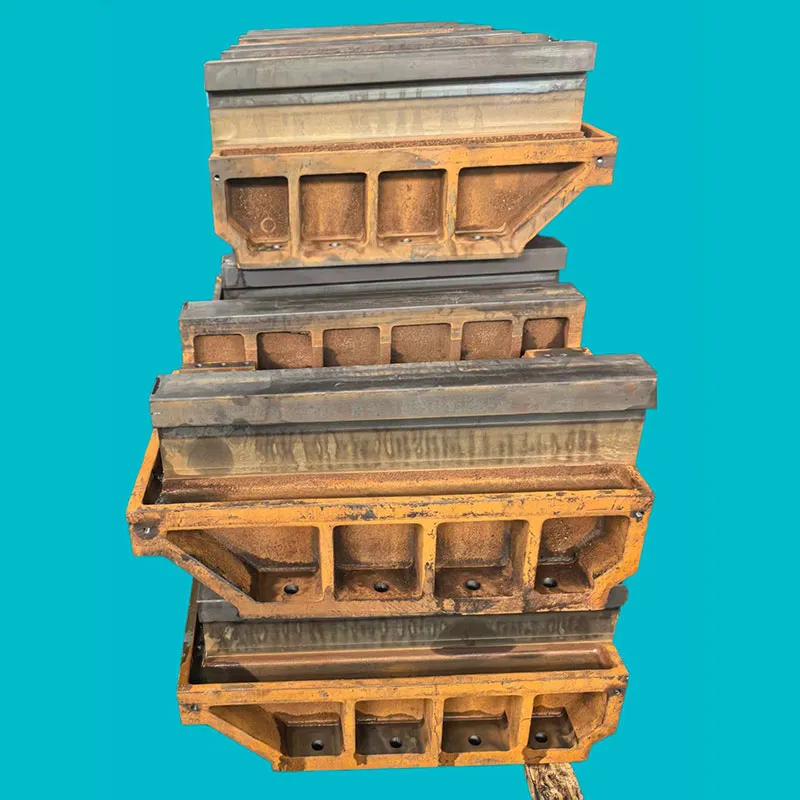

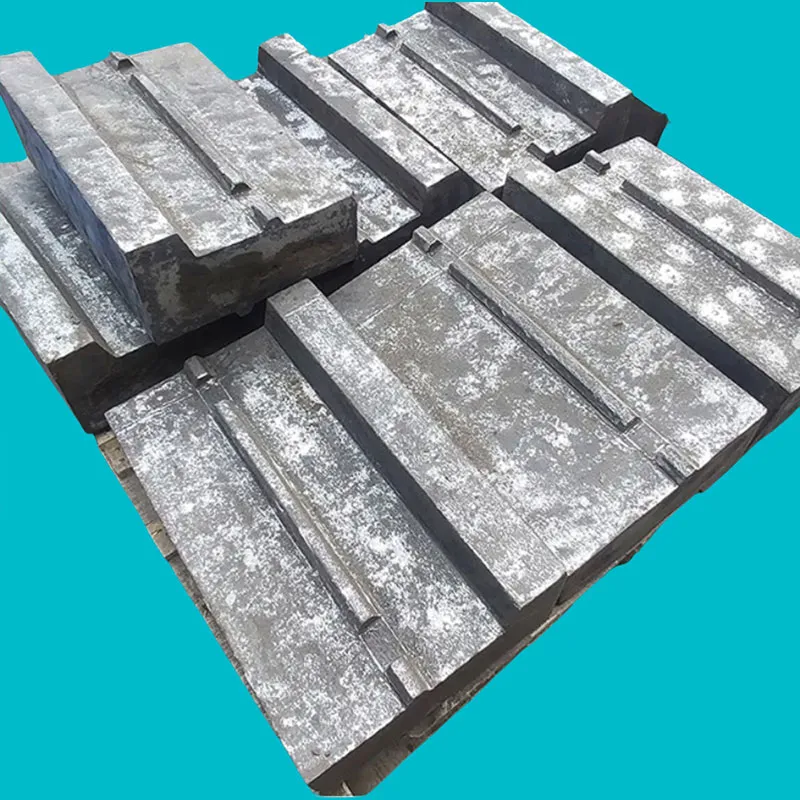

Футеровка

Футеровка -

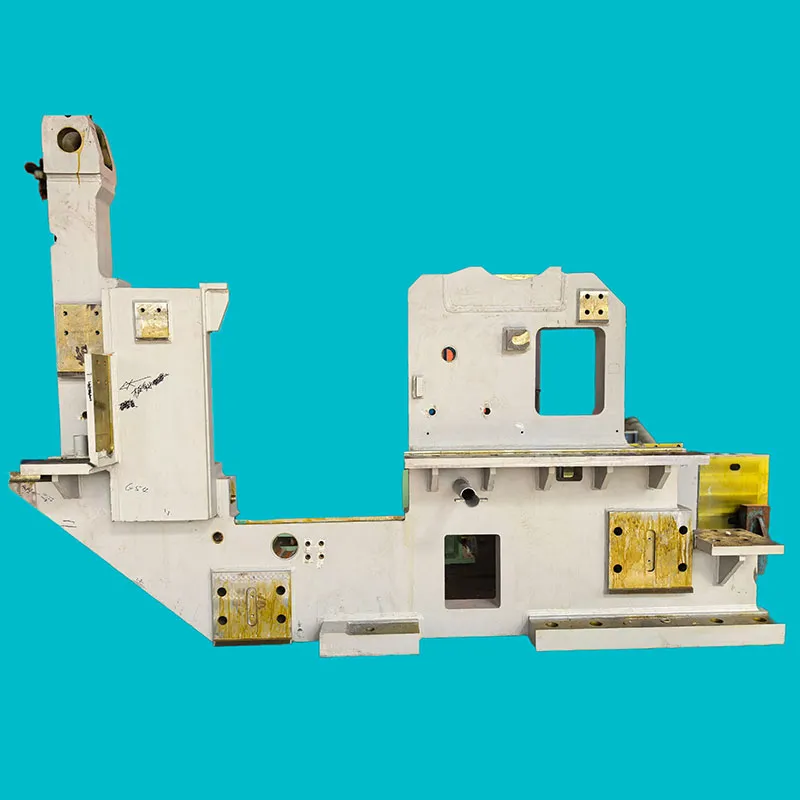

Каретка станка

Каретка станка -

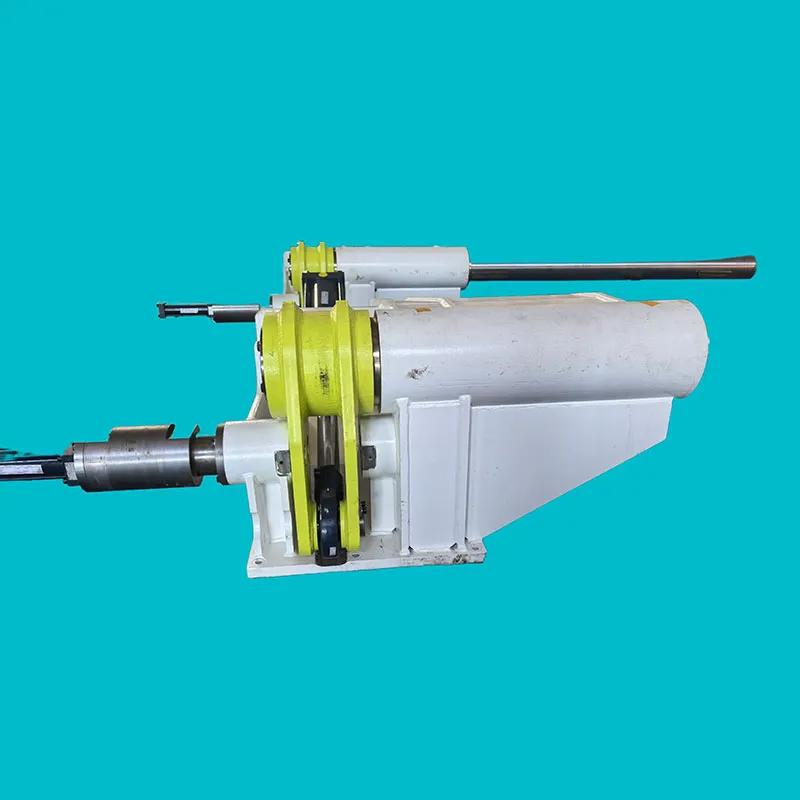

Коробка валков

Коробка валков -

Компоненты прокатного стана

Компоненты прокатного стана -

Полностью автоматическая мукомольная мельница с пневматическим управлением

Полностью автоматическая мукомольная мельница с пневматическим управлением -

Круглошлифовальный станок с ЧПУ повышенной точности

Круглошлифовальный станок с ЧПУ повышенной точности

Связанный поиск

Связанный поиск- Самодельный фрезерный станок с чпу

- Мобильный гидравлический пресс

- Оптическое медицинское оборудование

- Прецизионная линейная направляющая

- Токарный станок с чпу видео

- Пресс гидравлический 2000

- Линейные направляющие для дверей

- Поворотный стол для 3d съемки

- Суппорт сверлильного станка

- Простой фрезерный станок с чпу