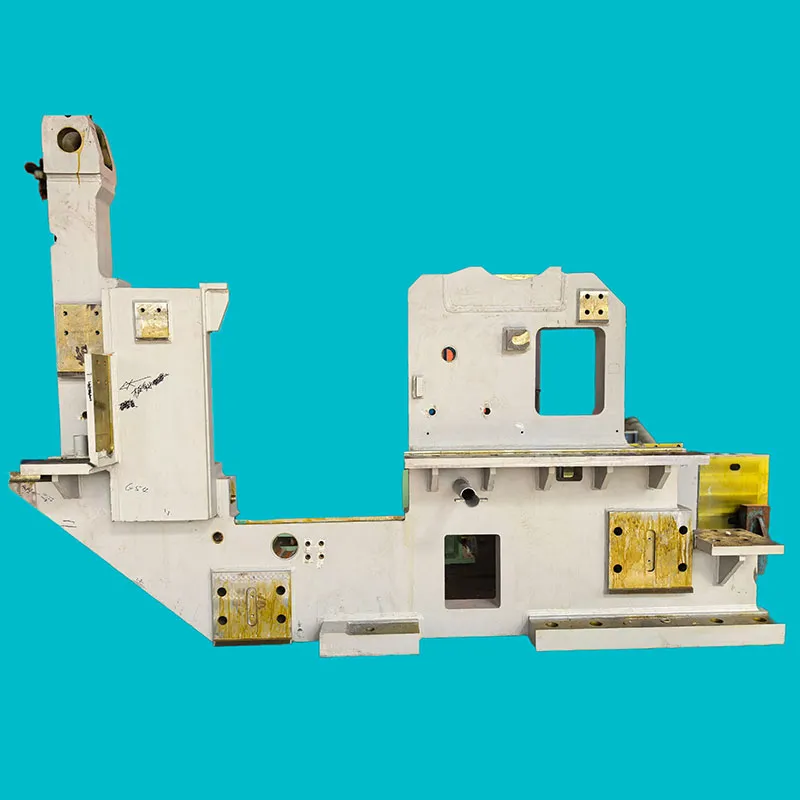

Корпус трехходового клапана

Всё началось с того, что на старой угольной котельной в Череповце заказчик жаловался на течь через месяц работы. Разобрали – а там трещина по литнику в верхней части корпус трехходового клапана. И ведь литейщик проверенный, сертификаты все были. Но как всегда – металлографию не сделали, решили сэкономить.

Почему корпус – это не просто 'железка'

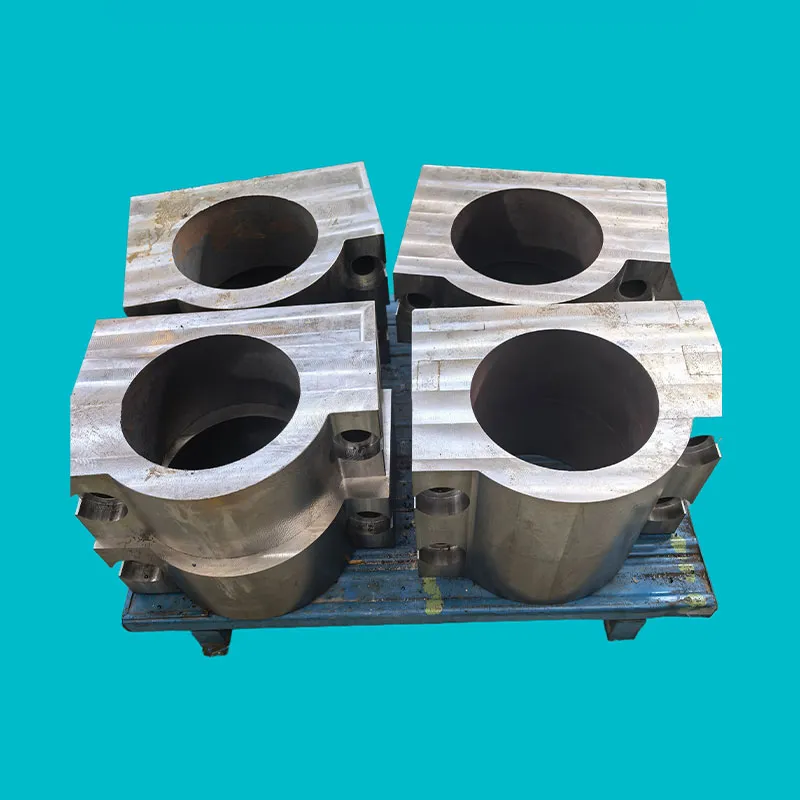

Многие до сих пор считают, что главное в клапане – это плунжер или уплотнения. На деле же 70% проблем с обвязкой насосов начинаются именно с корпуса. Особенно с трехходовыми – там ведь потоки пересекаются под разными углами, и если литник неправильно рассчитан, через полгода получим эрозию в зоне переключения.

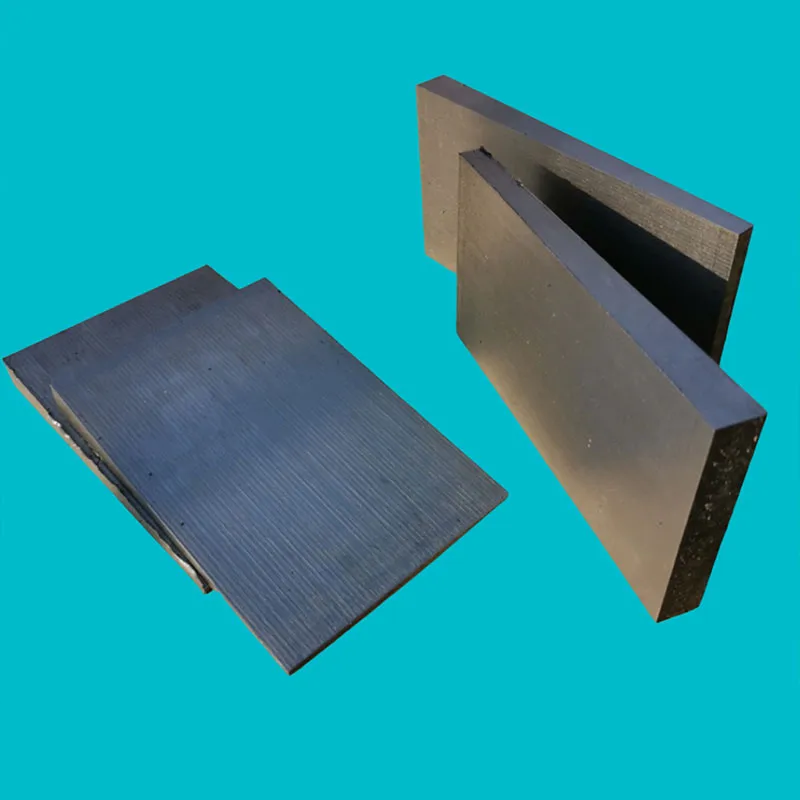

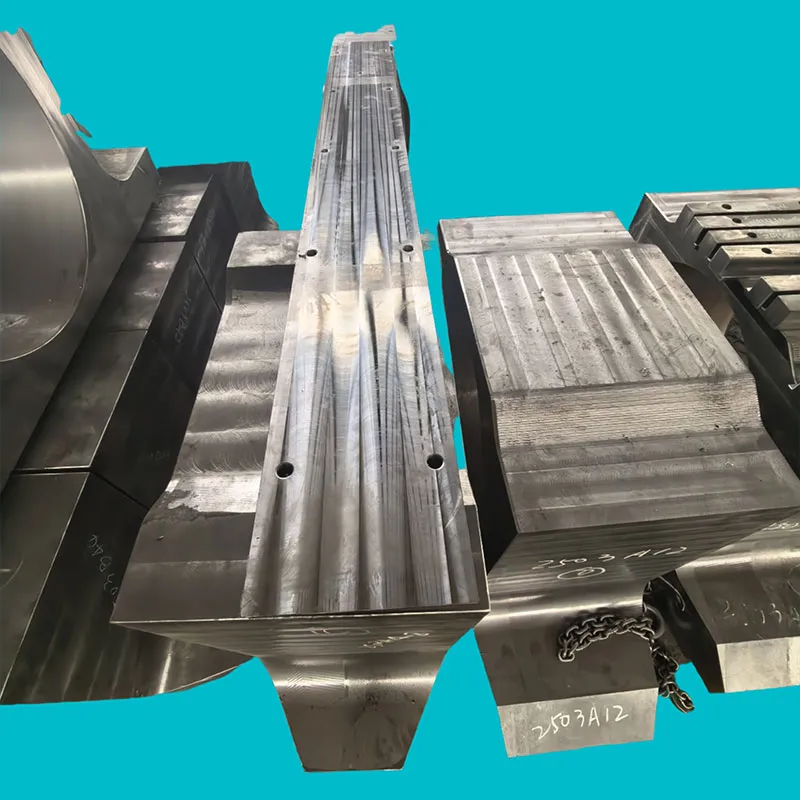

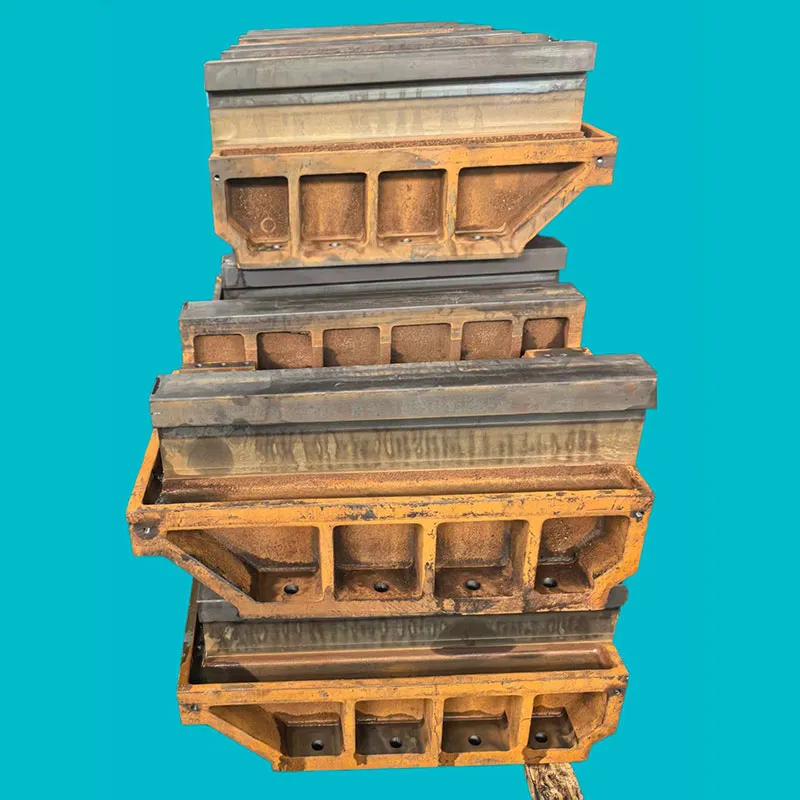

У нас на производстве был случай – сделали партию для тепловых пунктов в Новосибирске. Технологи настояли на уменьшении толщины стенки с 12 до 8 мм, мол, вес снизим. В итоге после гидроиспытаний три корпуса повело, пришлось переливать. Сейчас всегда даем запас в 2-3 мм на механическую обработку.

Кстати, про механическую – тут важно не переусердствовать с подачей. Чугун ВЧ50, который чаще всего используется, хоть и прочный, но при вибрации может дать микротрещины. Особенно в зоне резьбовых соединений.

С чем сталкивались на практике

В прошлом году поставили партию через дистрибьютора в Казань – жалобы пошли через два месяца. Стали разбираться, а оказалось, что при монтаже использовали динамометрический ключ с превышением момента на 30%. Резьбу сорвало, но вину сначала на нас повесили.

Теперь в паспорте четко прописываем: момент затяжки не более 120 Н·м для DN50. И цветом выделяем, чтобы не пропустили. Хотя монтажники редко читают документацию, это да.

Еще момент – термообработка. Если не нормализовать отливку, потом при сварке обвязки может повести. У одного нашего заказчика так систему отопления на объекте залило – корпус клапана треснул по шпилькам крепления фланца. Хорошо, что не в отопительный сезон.

Про материалы и альтернативы

С ВЧ50 все привыкли работать, но для агрессивных сред лучше смотреть на нержавейку. Правда, тут своя головная боль – усадка при литье больше, приходится техпроцесс пересматривать. Мы для химических производств делали из AISI 316L – стоимость втрое выше, но зато в кислотах держит.

Пробовали и ковкий чугун – с механическими свойствами лучше, но для больших диаметров невыгодно. Для DN80 и выше уже сталь углеродистая идет, хотя с ней свои сложности – сварные швы нужно особенно тщательно контролировать.

Сейчас многие переходят на композитные корпуса, но я пока скептически – для температур выше 150°C не видел надежных решений. Хотя для водоподготовки, может, и вариант.

Про производственные нюансы

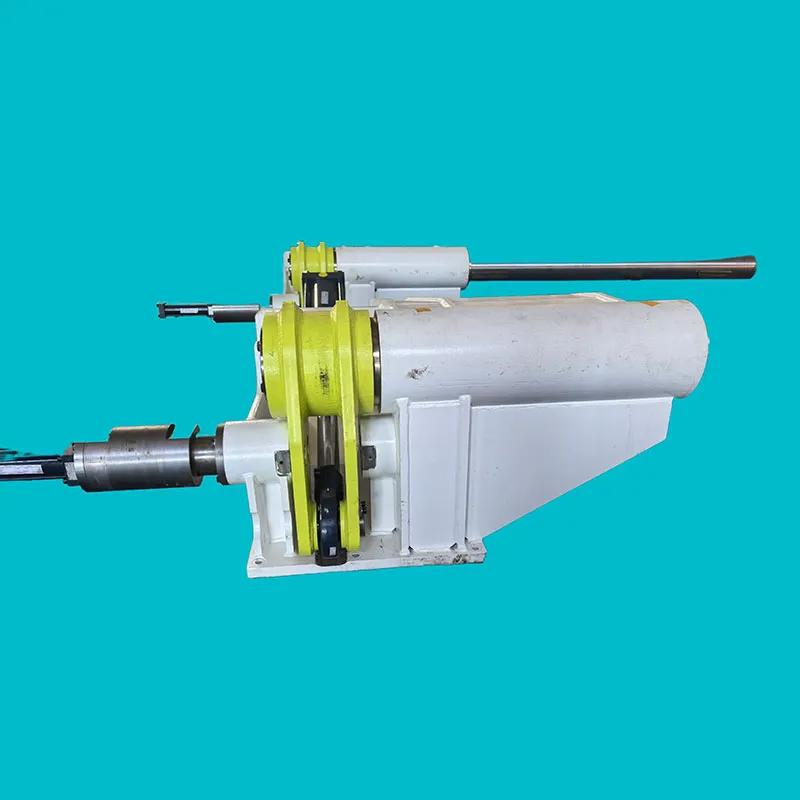

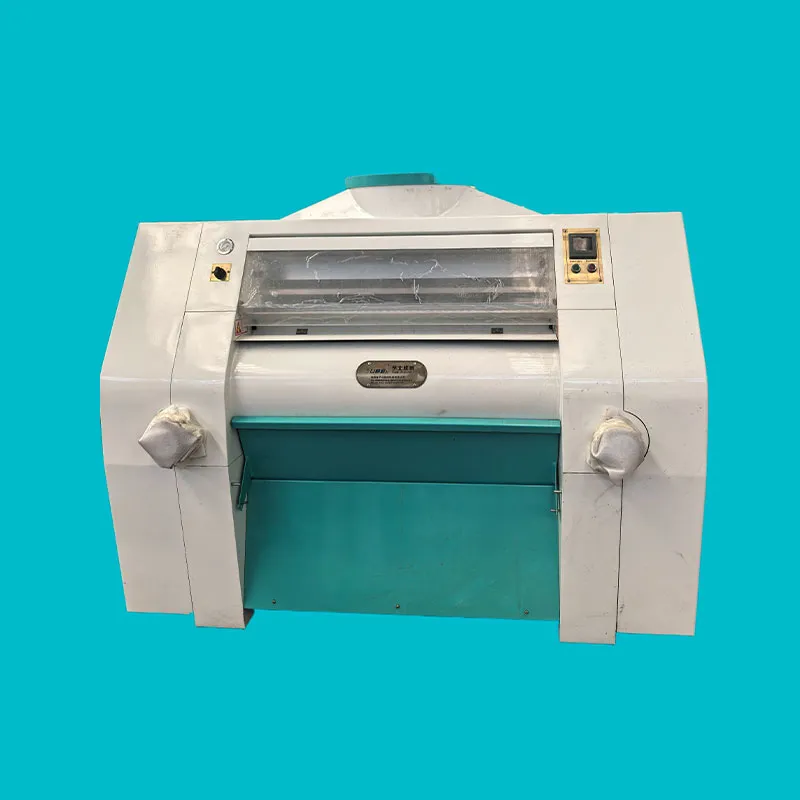

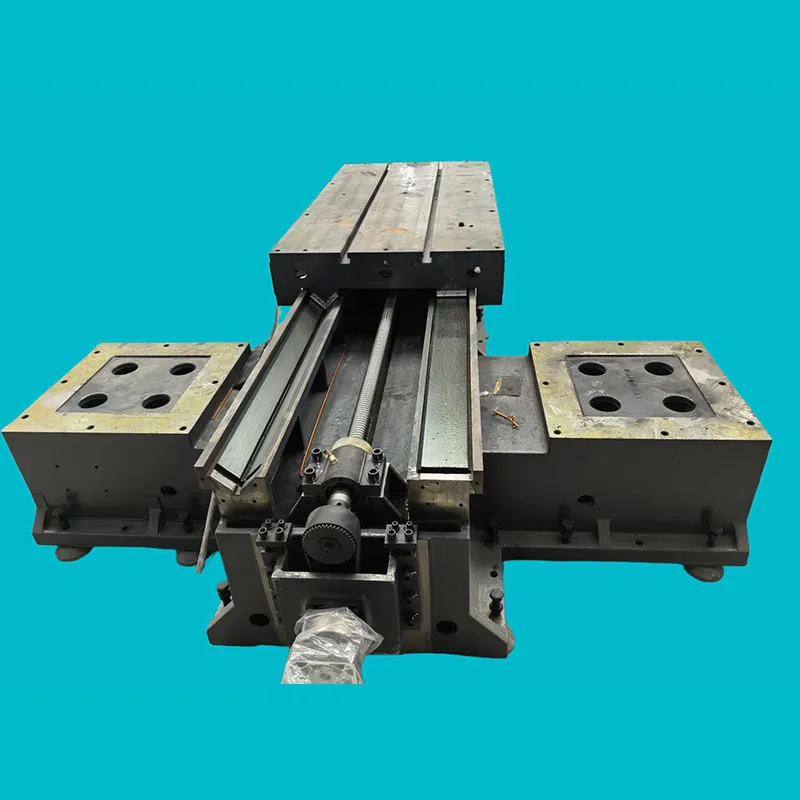

Когда начали сотрудничать с ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, обратили внимание на их подход к механической обработке. У них на сайте wkjx.ru указано про прецизионные станки – так вот, для расточки каналов это критически важно. Разбег в полмиллиметра – и гидравлическое сопротивление уже не то.

Особенно важно для трехходовых клапанов, где потоки должны переключаться без гидроударов. Мы как-то пробовали экономить на чистоте поверхности – получили кавитацию через 2000 циклов.

Сейчас всегда шлифуем до Ra 1.6 минимум, хотя многие производители ограничиваются Ra 3.2. Дороже, конечно, но на обслуживании экономит в разы.

Что еще влияет на ресурс

Часто забывают про термоциклирование – когда клапан стоит в системе с переменным режимом работы. Например, в солнечных электростанциях, где температура скачет от 80 до 300°C несколько раз в сутки. Тут нужно или легированные стали, или особенная конструкция ребер жесткости.

Мы для таких случаев увеличили толщину стенки в зоне фланцев на 15% – помогло, но вес вырос. Пришлось пересчитывать крепеж.

Еще из последнего – заказчик требовал установить датчики температуры прямо в корпус. Пришлось делать дополнительные бобышки под термопары. Важно было разместить их так, чтобы не создавать местных напряжений. Вроде получилось, но пока всего полгода эксплуатации – рано выводы делать.

Вместо заключения

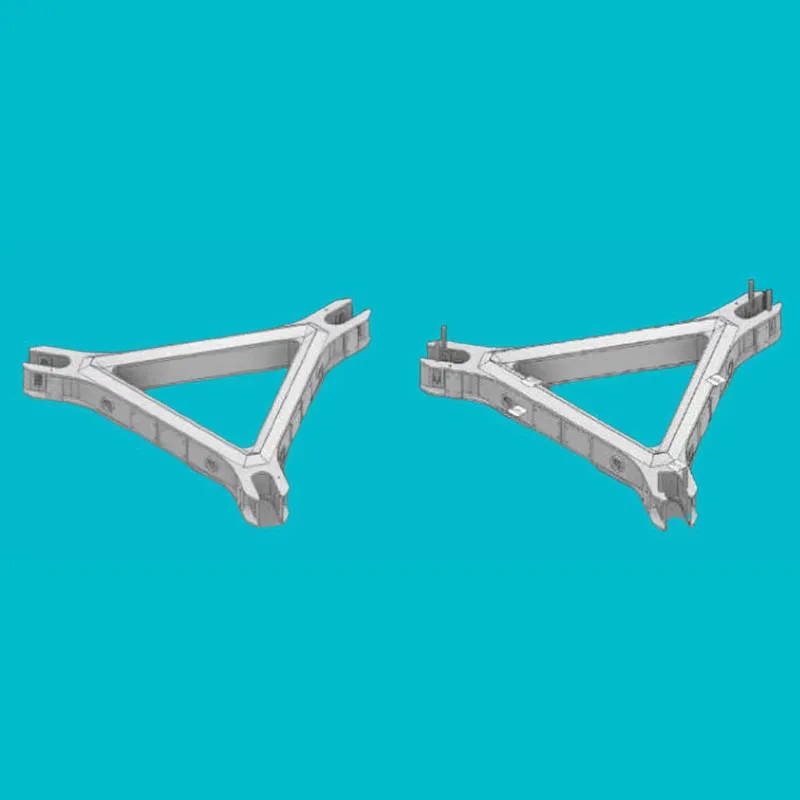

Сейчас смотрю на новые проекты ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери – они заявляют про expansion в аэрокосмическую отрасль. Интересно, будут ли там применяться облегченные сплавы для корпусов клапанов. В нефтянке-то в основном чугун и сталь, но для авиации вес критичен.

Если честно, пока не представляю, как трехходовой клапан в алюминиевом корпусе будет держать давление в 40 атмосфер. Но технологии не стоят на месте – может, и появится решение.

А пока – продолжаем лить чугун, контролировать каждую партию и объяснять заказчикам, что сэкономить на корпусе – значит заплатить вдвое потом за простой системы. Как в той истории с череповецкой котельной.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция