Корпус соленоидного клапана

Когда слышишь 'корпус соленоидного клапана', многие сразу думают о простой железной болванке. На деле же это деталь, где каждая сотая миллиметра влияет на герметичность и ресурс. Особенно если речь о прецизионных станках, где вибрация и перепады давления быстро выявят любой дефект литья.

Материалы и скрытые деформации

Латунь ЛС59-1 до сих пор лидер для серийных клапанов, но с нюансом: если в сплаве есть свинцовые включения сверх нормы, при фрезеровке посадочных мест под катушку появляются раковины. Однажды пришлось забраковать партию в 200 штук — поставщик сэкономил на очистке шихты.

Нержавейка 12Х18Н10Т надежнее, но требует другого подхода к резьбе. На старых токарных станках без ЧПУ часто срывало первую нитку — приходилось пускать метчик вручную. Сейчас на производстве вроде ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери эту проблему решают многоосевой обработкой, но мелкие цеха до сих пор сталкиваются.

Алюминиевые сплавы — отдельная история. Легкость хороша, но при литье под давлением могут остаться внутренние напряжения. Как-то получили партию, где 30% корпусов треснули при первом же гидроиспытании. Пришлось пересматривать технологию термообработки.

Точность обработки: где теряется КПД

Самый критичный участок — седло клапана. Даже при идеальной шероховатости Ra 0.8 возможны микросколы, если резец подобран без учета упругости материала. Для прокатного оборудования, где клапаны работают в условиях ударных нагрузок, это смертельно.

Резьбовые соединения — вечная головная боль. По ГОСТу допуск по шестому классу точности, но некоторые заказчики требуют пятого. Приходится идти на компромисс: либо удорожание обработки, либо риск протечек. В компонентах для металлургических линий ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери обычно настаивают на прецизионной нарезке — и правильно делают.

Отверстия под соленоид часто делают с эксцентриситетом. Казалось бы, ±0.05 мм по чертежу допустимо, но при сборке это выливается в перекос сердечника и заклинивание. Проверяем всегда на контрольных оправках, даже если ОТК пропустил.

Проблемы литья: от теории к браку

Литье в кокиль дает хорошую плотность, но требует точной температурной схемы. Как-то увеличили скорость охлаждения — получили сетку трещин в зоне перехода от фланца к резьбовой части. Пришлось возвращаться к старому режиму с потерей производительности.

Песчаные формы дешевле, но дают риски облоя. Особенно в сложных полостях, где каналы под среду имеют переменное сечение. На сайте wkjx.ru видел интересные решения по чистовой обработке таких поверхностей — видно, что люди сталкивались с проблемой на практике.

При литье нержавейки часто не учитывают усадку. Расчетные 2.5% на деле могут дать 3.1% из-за особенностей кристаллизации. Потом фрезеровщики вынуждены снимать лишний миллиметр, теряя прочность стенок. Мы теперь всегда делаем пробные отливки с замером усадки для каждой плавки.

Сборка и монтажные ошибки

Самая частая ошибка монтажников — перетяжка соединений. Чугунный корпус может лопнуть не сразу, а через месяц вибрации. Приходится в техзаданиях отдельно прописывать момент затяжки, а для ответственных узлов — поставлять динамометрические ключи.

Уплотнительные поверхности иногда повреждаются при транспортировке. Раньше использовали деревянные прокладки, но щепа все равно царапала привалочные плоскости. Перешли на полиуретановые вкладыши — брак упал на 70%.

При установке в зерноперерабатывающее оборудование столкнулись с электрохимической коррозией: алюминиевый корпус и стальной трубопровод создавали гальваническую пару. Пришлось переходить на изолирующие прокладки — простое решение, но до поры о нем не задумывались.

Контроль качества: что часто упускают

Гидроиспытания проводят все, но редко кто проверяет корпус соленоидного клапана на циклическую усталость. А ведь в том же прокатном оборудовании давление скачет по 10-15 раз в минуту. Мы теперь гоняем тестовые образцы на стенде не менее 50 тысяч циклов.

Магнитопорошковый контроль внедрили только после случая с трещиной в зоне под катушку. Дефект был скрытый, проявился только через 2000 часов работы. Теперь проверяем выборочно каждую десятую деталь из партии.

Геометрию до сих пор многие меряют штангенциркулем. Для ответственных применений — в аэрокосмической или новой энергетике — этого категорически недостаточно. Используем 3D-сканирование для сложных профилей, особенно в зоне перехода каналов.

Перспективы и новые материалы

Композитные корпуса пробовали для медицинского оборудования — легче и не корродируют. Но столкнулись с ползучестью материала при длительном давлении. Для нефтяного машиностроения точно не подойдет, а вот для низконапорных систем — перспективно.

Аддитивные технологии постепенно доходят и до нас. Печатали опытный образец из нержавеющего порошка — получилось дорого, но для штучных изделий для военной техники вариант рабочий. Правда, пришлось дорабатывать посадочные поверхности механически.

Биметаллические литые корпуса — интересное направление. Внутренний канал из коррозионностойкой стали, наружная часть — из конструкционной. Технология сложная, но для оборудования химической промышленности может стать прорывом. В ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери, судя по описанию их услуг по обработке металлоконструкций, есть потенциал для таких экспериментов.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

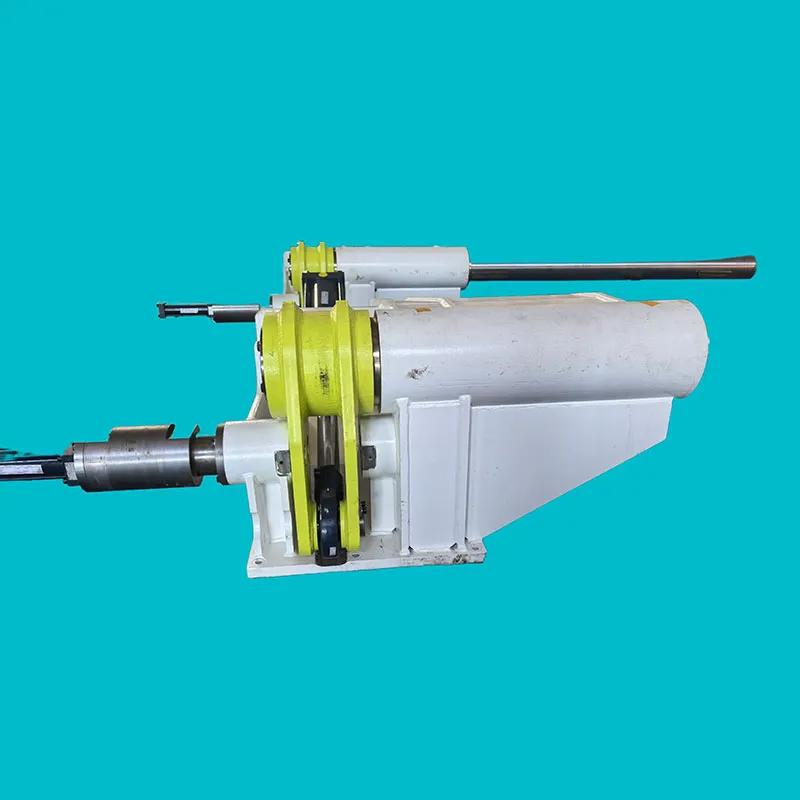

Суппорт ножа прокатного стана

Суппорт ножа прокатного стана -

Копровая рама

Копровая рама -

Станина станка

Станина станка -

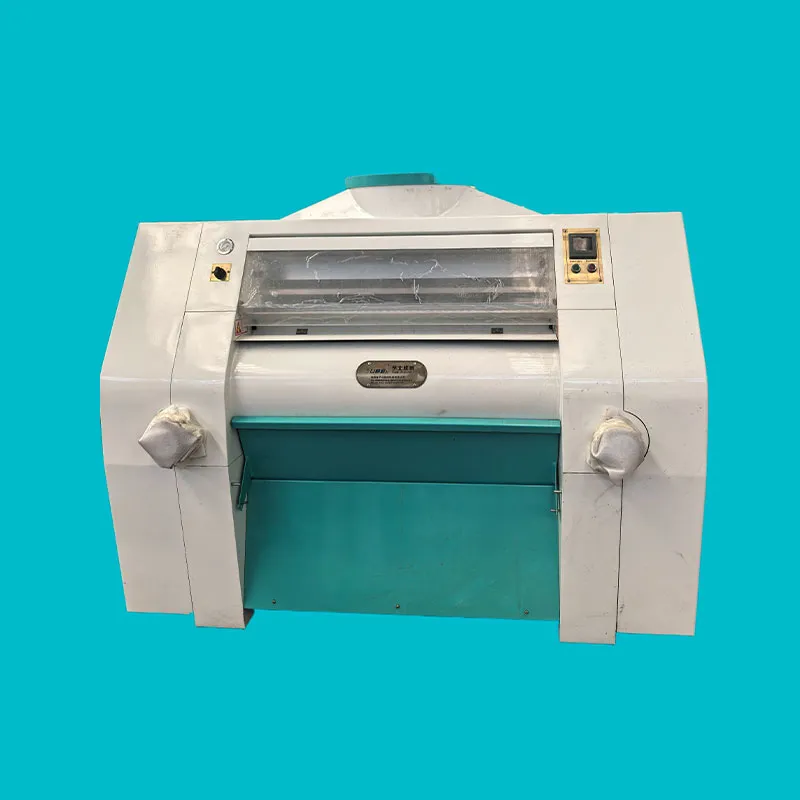

Мукомольная мельница с отделением шелухи и ядра

Мукомольная мельница с отделением шелухи и ядра -

Удерживающее кольцо

Удерживающее кольцо -

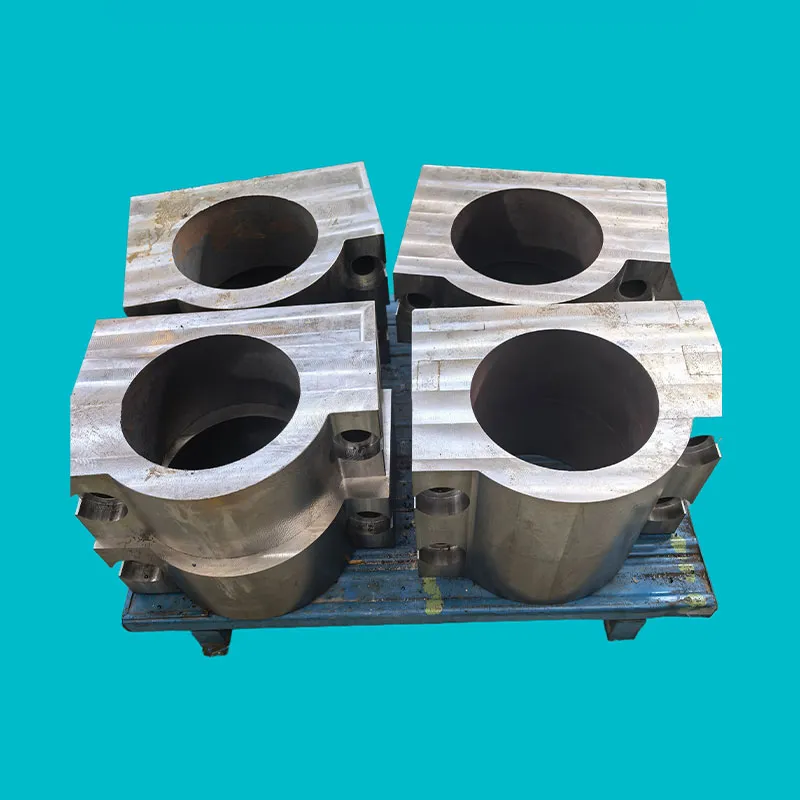

Прецизионные подшипниковые корпуса

Прецизионные подшипниковые корпуса -

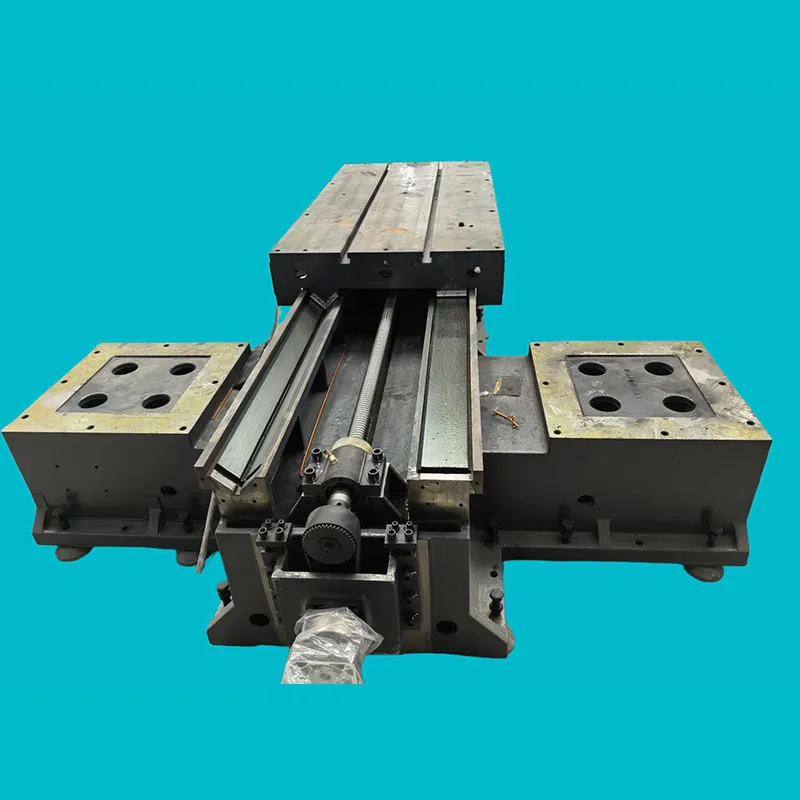

Салазки для токарного станка

Салазки для токарного станка -

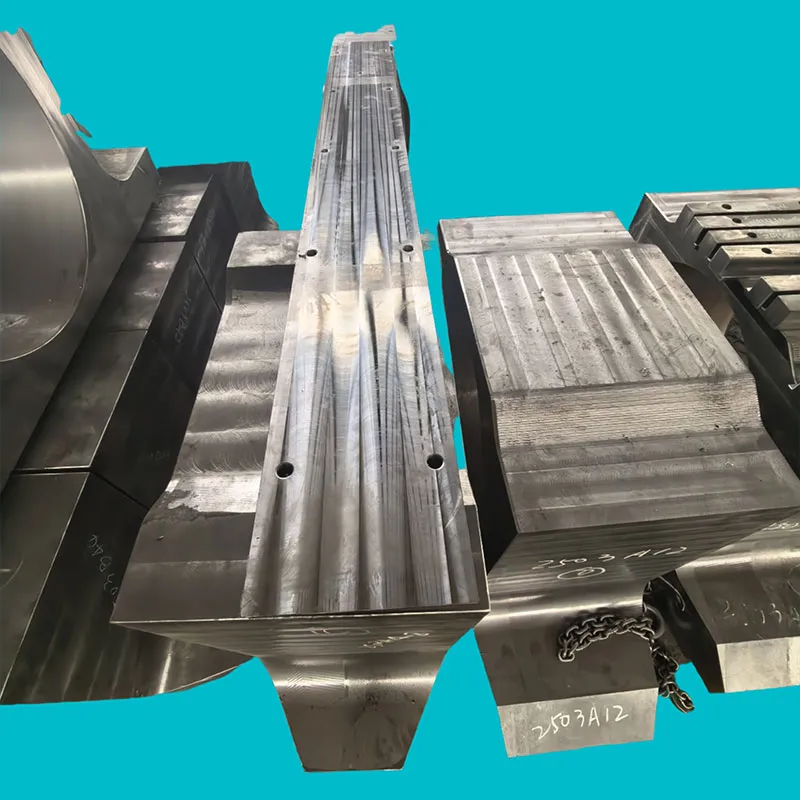

Направляющая прокатного стана

Направляющая прокатного стана -

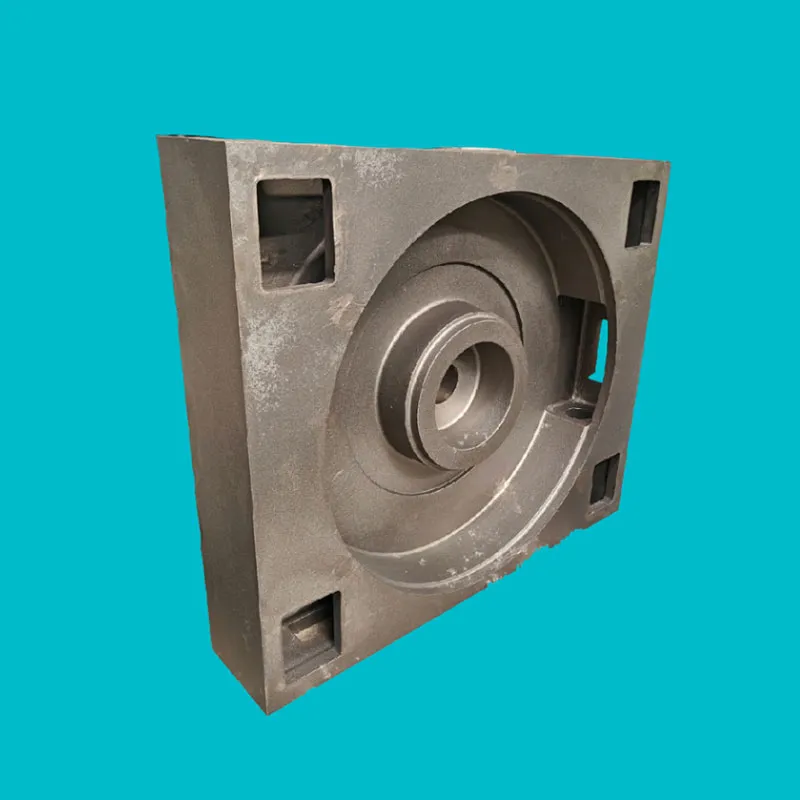

Опора подшипника опорного валка

Опора подшипника опорного валка -

Станина

Станина -

Плоскошлифовальный станок с ЧПУ повышенной точности

Плоскошлифовальный станок с ЧПУ повышенной точности -

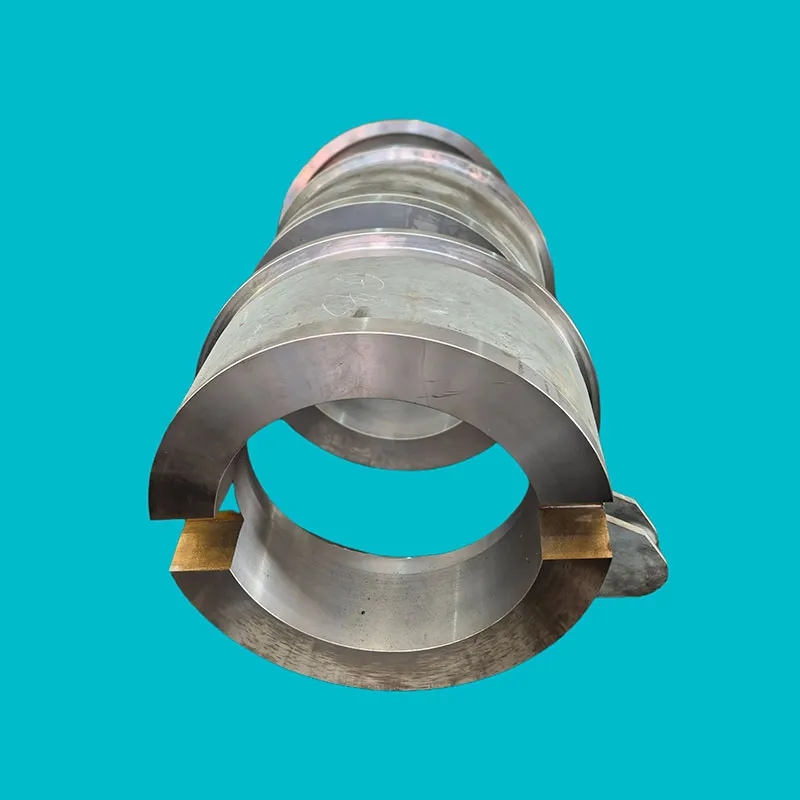

Корпус подшипника

Корпус подшипника