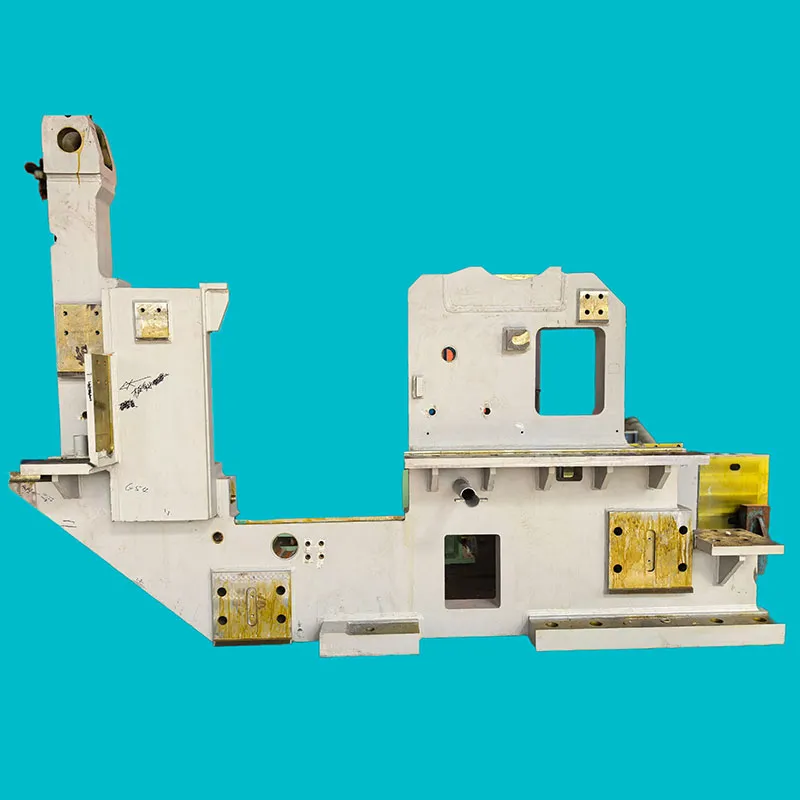

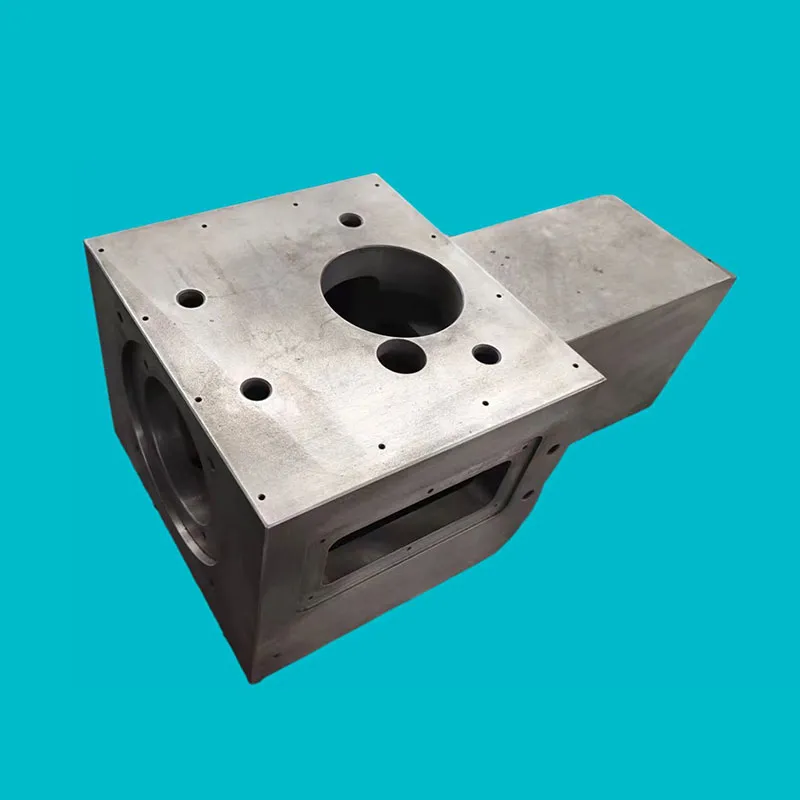

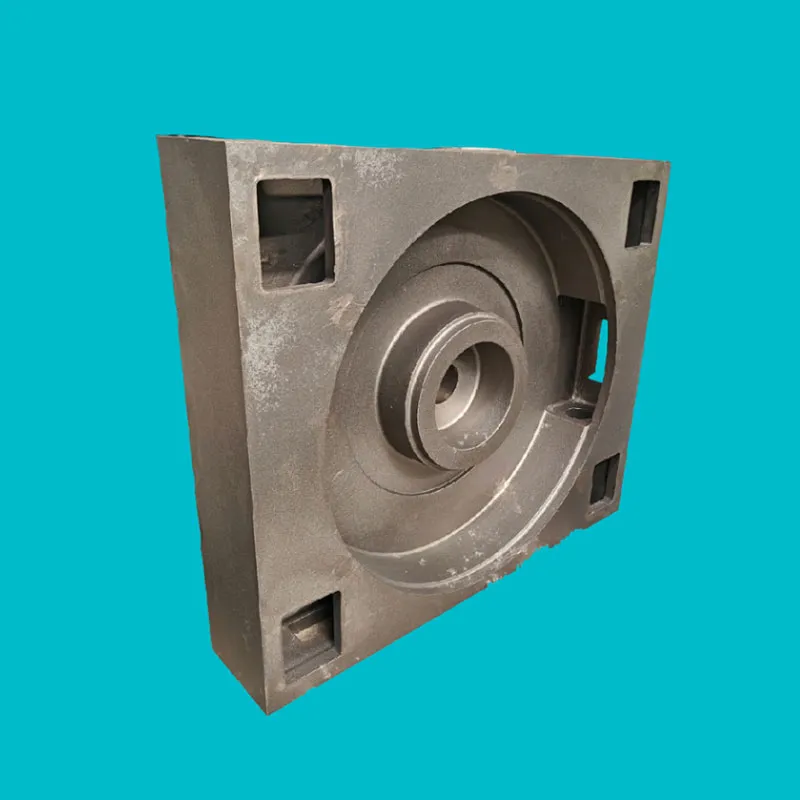

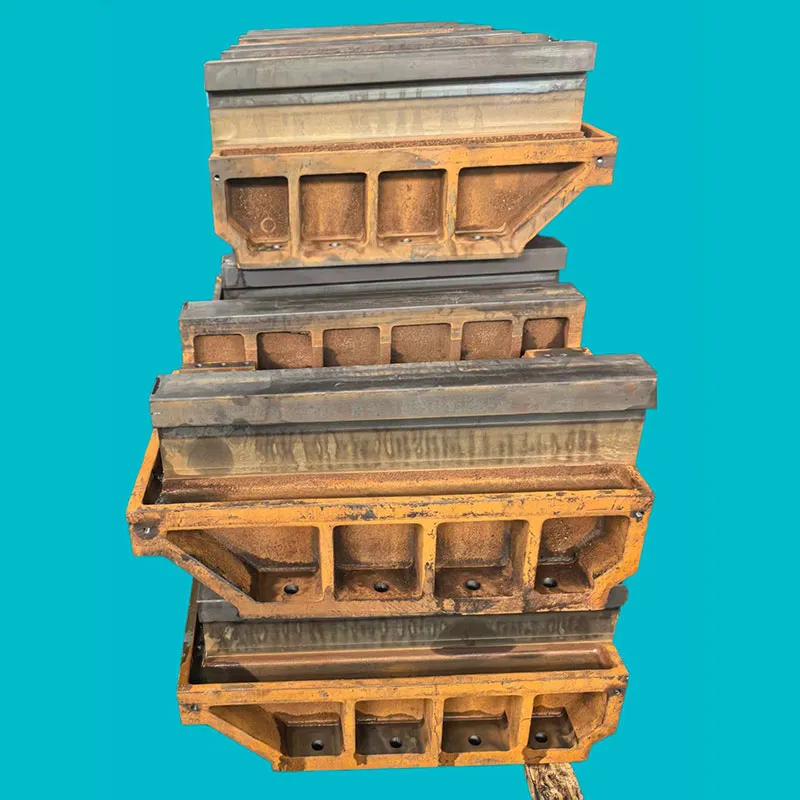

Корпус клапана перепускного

Если честно, когда слышу про корпус клапана перепускного, всегда вспоминаю, как новички путают термообработку с нормализацией - вроде бы мелочь, а на герметичности сказывается катастрофически.

Материалы и деформации

В прошлом месяце как раз разбирали брак на производстве - заготовки из 12Х18Н10Т повело после черновой обработки. Пришлось вспомнить старый способ: оставлять припуск 0,3 мм на финиш после термообработки. Кстати, у корпуса клапана перепускного часто проблемы с соосностью каналов возникают, если не учитывать остаточные напряжения.

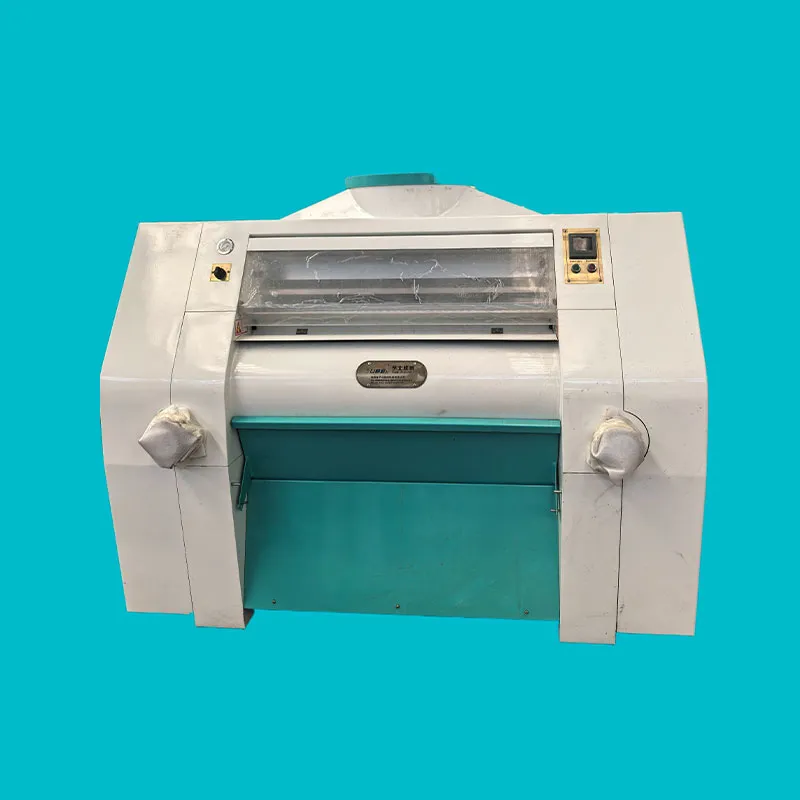

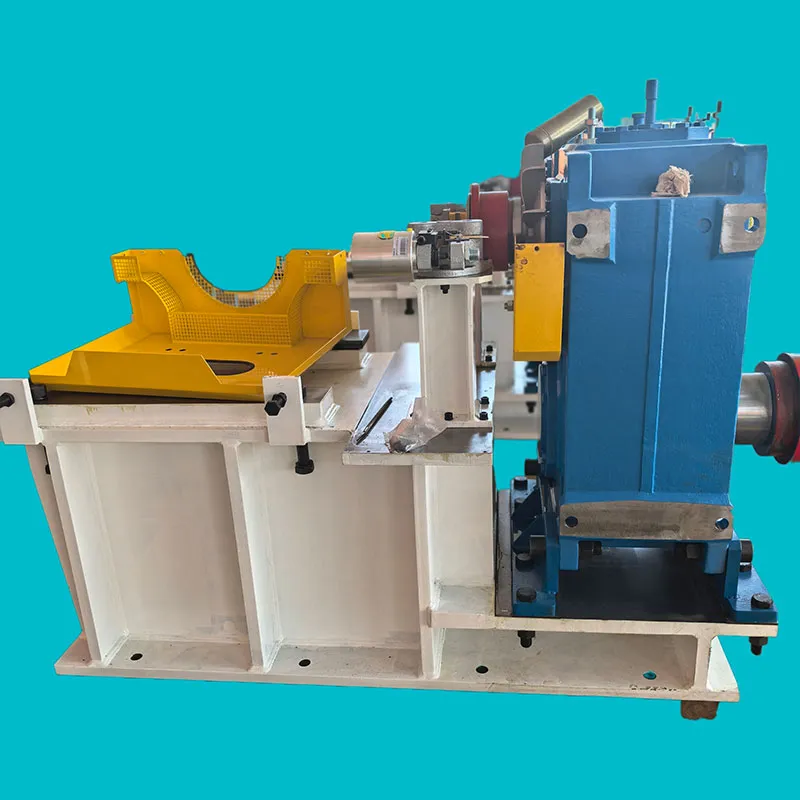

На стендах ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери проверяли серию корпусов для гидросистем прокатных станов. Выяснилось, что при шлифовании посадки под золотник нужно соблюдать Ra 0,8, иначе уплотнительные кольца начинают подтекать уже через 200 циклов. Документацию с тестами можно найти на https://www.wkjx.ru в разделе про металлургическое оборудование.

Заметил интересную особенность: при обработке пазов под стопорные кольца лучше использовать не стандартные резцы, а фрезеровать с минимальной подачей - так кромка не скалывается. Хотя это увеличивает время на 15%, зато брак по микротрещинам снизился втрое.

Проблемы термостабильности

Работали как-то с корпусами для авиационных систем - там требования по тепловому расширению жёсткие. Пришлось экспериментировать с режимами старения: перегрели на 20°C выше нормы и получили неравномерную структуру металла. Пришлось переделывать всю партию.

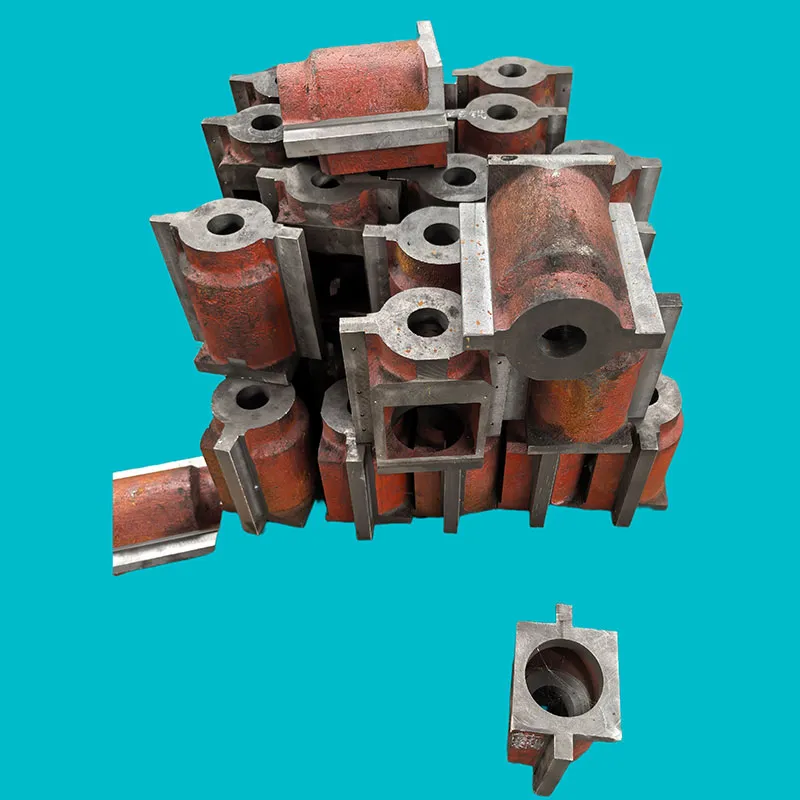

Сейчас для ответственных узлов в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери применяют ступенчатый отжиг с контролем скорости охлаждения. Особенно важно для крупных корпусов перепускных клапанов в нефтяном оборудовании - там перепады температур до 300°C бывают.

Коллеги из цеха сборки жаловались на коробление фланцев после сварки. Решили делать предварительный подогрев до 150°C перед сваркой и медленное охлаждение в песке - деформации уменьшились на 70%.

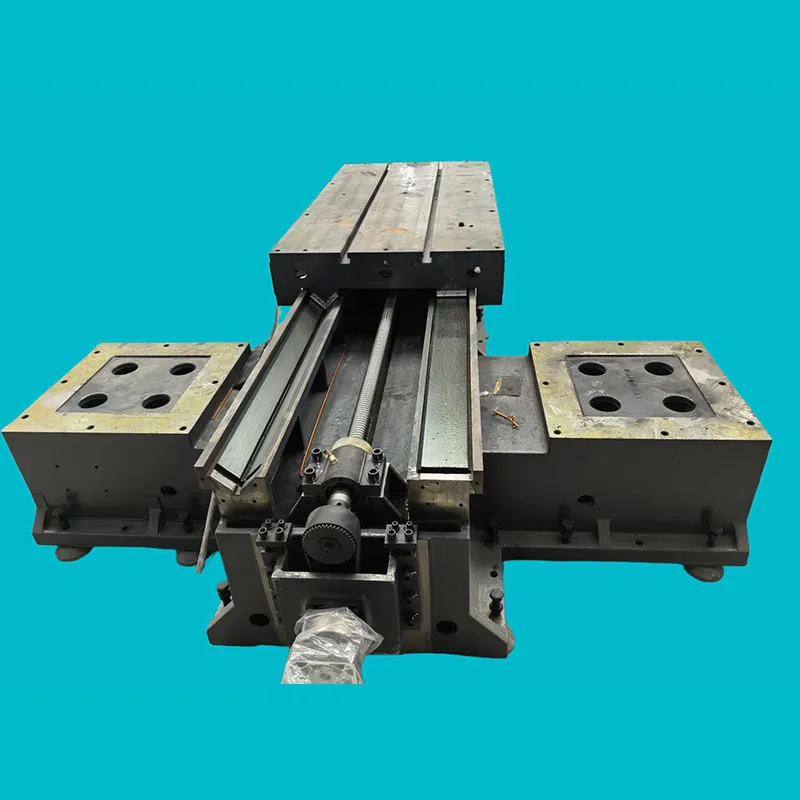

Точность обработки каналов

Внутренние каналы корпуса клапана перепускного - это отдельная история. Стандартные сверла дают конусность 0,02 мм на 100 мм длины, что для высокоточных систем недопустимо. Пришлось заказывать специальный инструмент с полированной спинкой.

Для компонентов аэрокосмической отрасли мы сейчас внедряем электрохимическую обработку сложных каналов. Технология дорогая, но позволяет добиться шероховатости Ra 0,4 без упрочнения поверхностного слоя.

Заметил, что при обработке глухих каналов часто забывают про выточку для выхода инструмента. В результате у дна скапливается стружка, которую невозможно удалить. При давлении выше 150 бар эта стружка начинает мигрировать и заклинивает золотник.

Контроль качества

На своём опыте убедился, что ультразвуковой контроль не всегда выявляет микротрещины в зонах перехода толщин стенки. Добавили капиллярный метод для критичных участков - брак снизился на 8%.

В документации ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери (доступной на их сайте wkjx.ru) теперь прописывают обязательную проверку твёрдости в трёх точках: у входного патрубка, в зоне седла и на фланце крепления. Раньше проверяли только в одной точке, пропускали неравномерность закалки.

При испытаниях на циклическую нагрузку заметили интересный эффект: корпуса с полированной наружной поверхностью выдерживают на 15% больше циклов. Видимо, снимаются концентраторы напряжений. Теперь для военных заказов обязательно полируем наружные поверхности.

Перспективные материалы

Экспериментировали с титановыми сплавами ВТ6 для корпусов перепускных клапанов в медицинском оборудовании. Оказалось, что стандартные СОЖ вызывают коррозию, пришлось разрабатывать специальную эмульсию на основе синтетических масел.

Для новой энергетики пробуем керамические покрытия на алюминиевых корпусах. Пока проблема с адгезией при термоциклировании - после 500 циклов от -50°C до +200°C появляются сколы.

В планах компании - освоить изготовление корпусов из металлокомпозитов для авиации. Но пока не решена проблема с герметичностью стыков - при вибрации появляются микроподтеки. Думаем над конструкцией с конусными уплотнениями вместо плоских.

Вообще, если смотреть на развитие ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери в секторе прецизионных станков, видно как растут требования к точности изготовления корпуса клапана перепускного. Ещё пять лет назад допуск ±0,1 мм считался нормальным, сейчас уже требуют ±0,025 мм для оборудования новой энергетики.

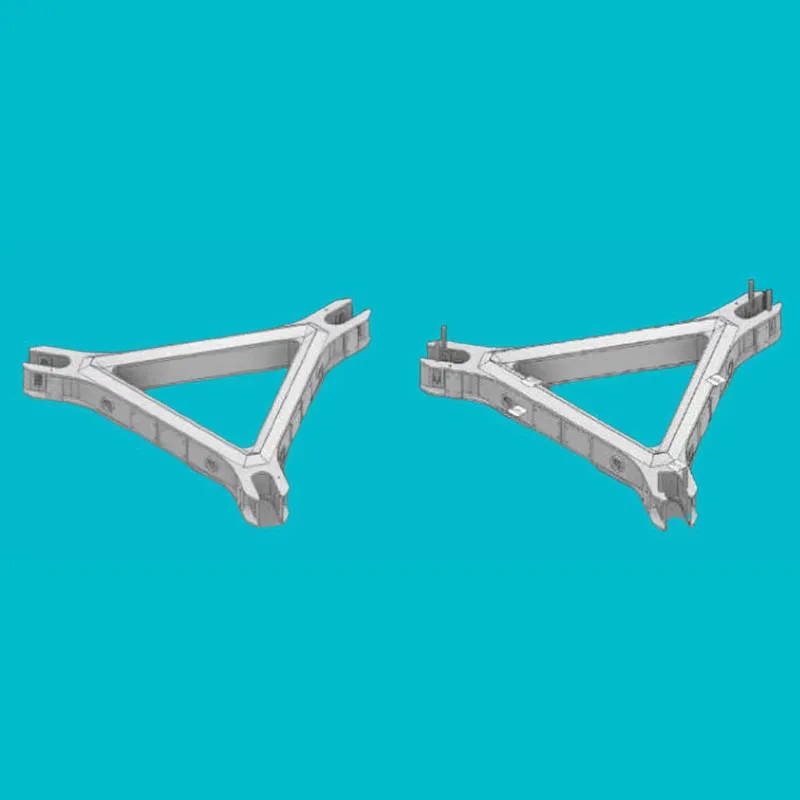

Соответствующая продукция

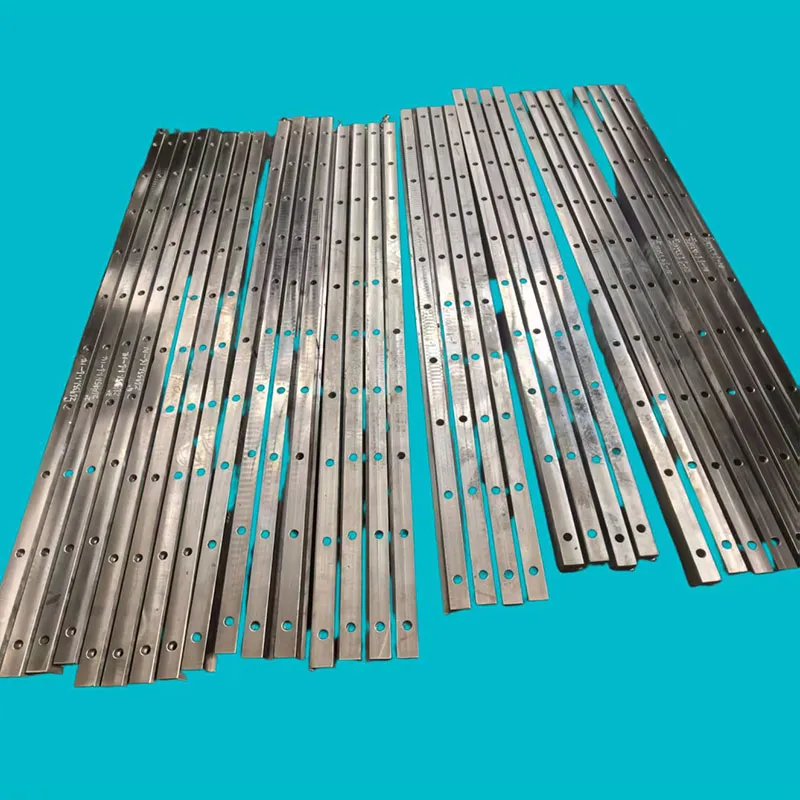

Соответствующая продукция