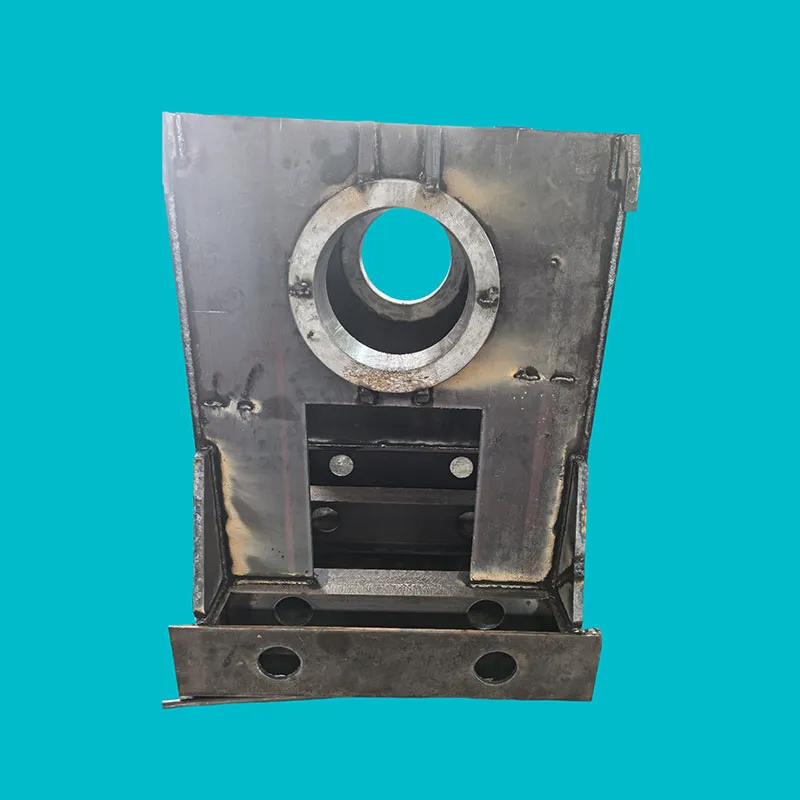

Корпус клапана

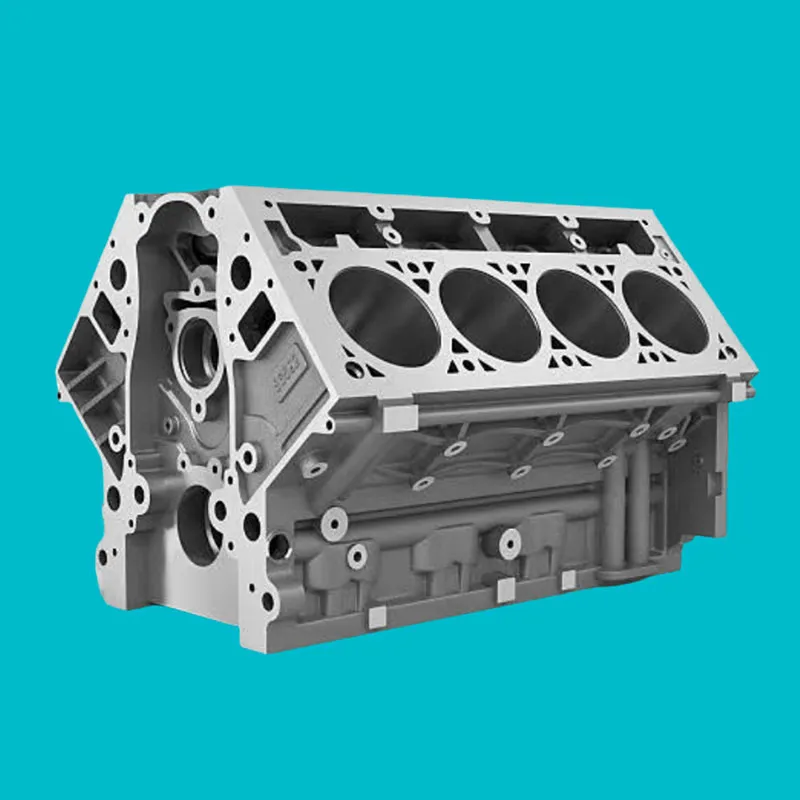

Когда слышишь 'корпус клапана', первое, что приходит в голову — какая-то стандартная деталь, отливка и готово. Но на деле это одна из тех вещей, где каждая сотая миллиметра в обработке может стоить тебе контракта. Мы в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери сталкивались с этим не раз: клиенты приносят чертежи, уверены, что всё просто, а потом начинаются проблемы с герметичностью, с посадкой седла, с вибрацией. И всё потому, что многие недооценивают, насколько корпус клапана — это не просто 'железка', а система, где важно всё: и материал, и термообработка, и даже направление литья.

Почему корпус — это не просто 'оболочка'

Взять, к примеру, нашу последнюю работу для нефтяного клапана. Заказчик требовал корпус из нержавеющей стали AISI 316, но без учёта рабочих сред. Мы предложили провести дополнительные испытания на стойкость к сероводородному растрескиванию — отказались, мол, дорого. В итоге через три месяца — течь по фланцевому соединению. Разбираем, а там микротрещины по границам зерна. Оказалось, в среде был повышенный хлорид, а термообработку сделали без контроля скорости охлаждения.

Такие случаи показывают, что корпус клапана должен проектироваться не под 'стандартные условия', а под конкретную среду. Мы сейчас для аэрокосмических заказов вообще перешли на сканирование каждой отливки ультразвуком, потому что одна пора где-то в районе резьбы — и всё, клапан не держит давление на высоте.

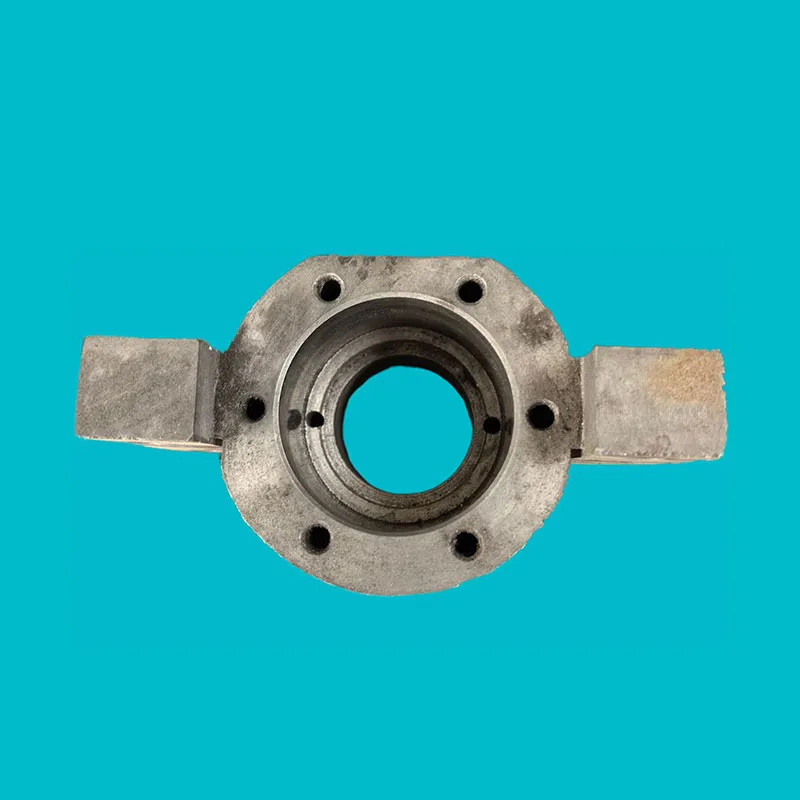

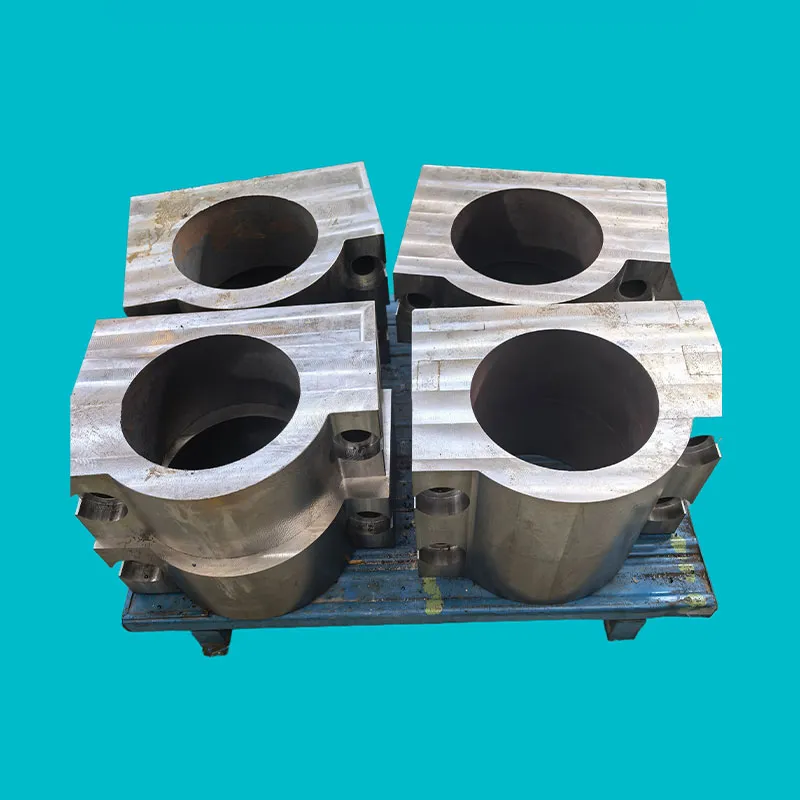

Кстати, про резьбу. Частая ошибка — делать её сразу после литья. Мы в цеху ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери давно перешли на нарезание резьбы после предварительной механической обработки и даже после частичной термообработки. Да, дольше, но зато нет риска, что при затяжке резьба 'поведёт'. Особенно критично для больших диаметров, где момент затяжки может доходить до нескольких кН·м.

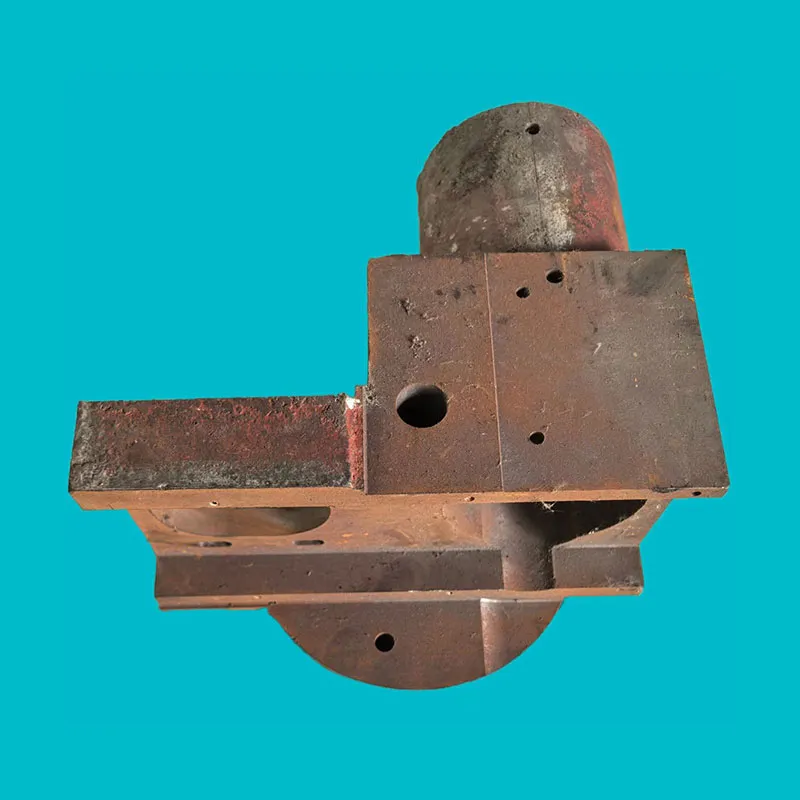

Материалы: от чугуна до инконеля

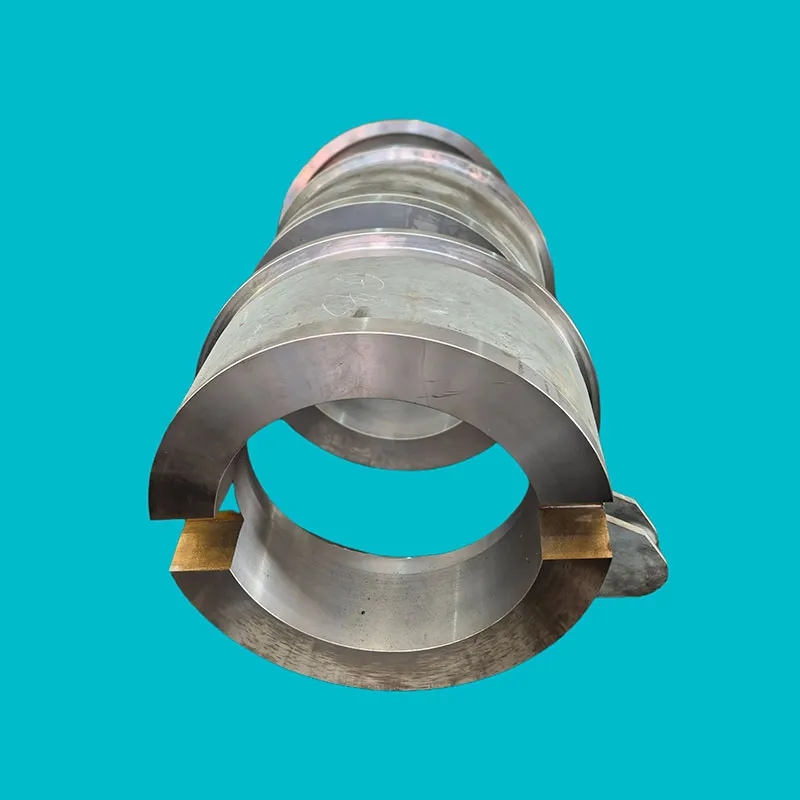

Раньше для водопроводной арматуры спокойно лили чугун СЧ20, и всё работало. Сейчас же, с ростом требований в энергетике и нефтегазе, приходится использовать всё: от дуплексных сталей до инконеля 718. Но вот с инконелем была история — делали корпус клапана для скважинного оборудования, всё по ГОСТу, а при испытаниях дал течь. Оказалось, проблема в галтельных переходах — в спешке фрезеровщик сделал радиус меньше расчётного, плюс остаточные напряжения после обработки.

Сейчас для ответственных изделий мы вводим обязательное ФПК (финишно-полимеризационное покрытие) на внутренние полости, особенно если среда агрессивная. Это, конечно, удорожает процесс, но зато клиенты из сектора новой энергетики, например, для водородных систем, больше не жалуются на коррозию через полгода эксплуатации.

Интересно, что для военных заказов часто требуют не стандартные марки стали, а спецсплавы с повышенной ударной вязкостью. Тут главное — не ошибиться с режимами термички. Помню, одна партия корпусов пошла 'винтом' после закалки — пришлось пускать в переплавку. Теперь для таких материалов всегда делаем пробные образцы.

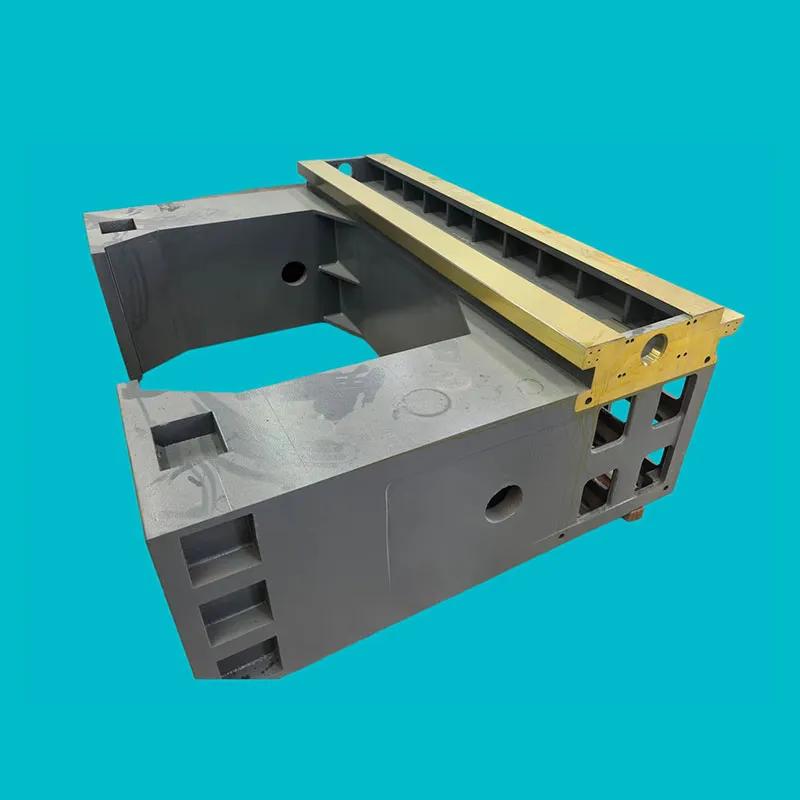

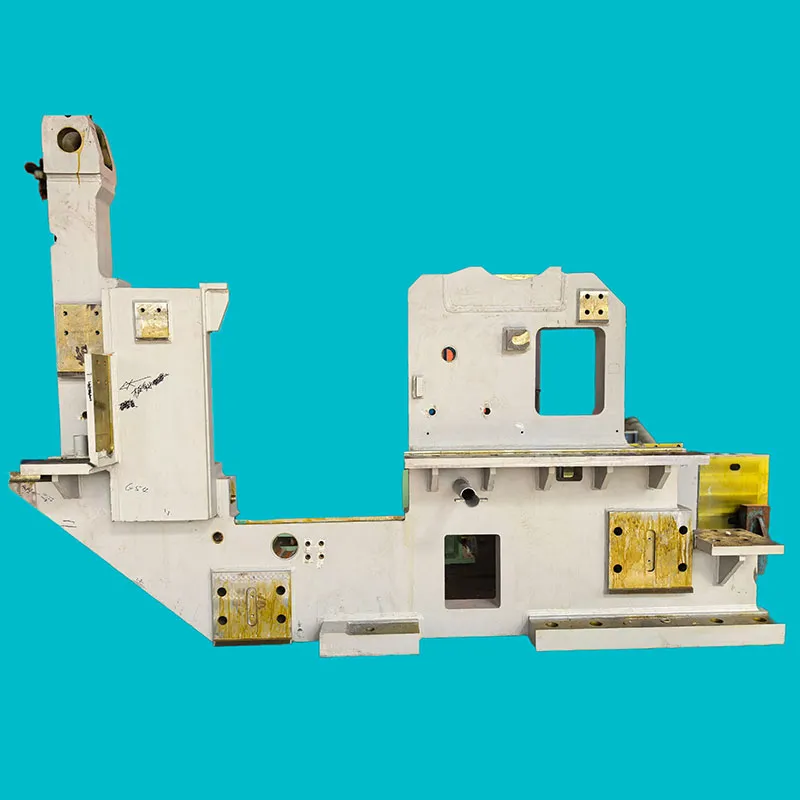

Точность обработки: где можно сэкономить, а где нет

Многие заказчики пытаются сэкономить на чистоте поверхности в неответственных зонах. Мол, зачем шлифовать там, где нет уплотнений? Но мы на своем опыте в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери убедились, что даже в каналах для среды шероховатость выше Ra 3.2 может привести к кавитации и эрозии. Был случай с клапаном для ТЭЦ — через год работы в зоне перепада давления появились 'выщерблины'. Разобрались — виновата была именно грубая обработка внутренних полостей.

С другой стороны, есть места, где можно снизить точность без ущерба. Например, наружные поверхности, не несущие нагрузки. Но тут важно не перестараться — если речь идёт о корпусах для медицинского оборудования, где важна стерилизация, то даже внешние поверхности должны быть без пор и заусенцев.

Особняком стоит обработка посадочных мест под седло. Раньше мы делали их с допуском Н7, но для высоких температур этого оказалось мало — при нагреве появлялся зазор. Теперь для температур выше 400°C используем посадку с учётом КТР, иногда даже с подбором пар седло-корпус. Да, трудоёмко, но надёжно.

Контроль качества: от линейки до томографа

Когда только начинали, ограничивались УЗК и магнитопорошковым контролем. Сейчас для корпуса клапана ответственного назначения подключаем рентгенотелевизионный контроль и даже компьютерную томографию. Особенно для авиационных изделий — там любая внутренняя пора может стать причиной катастрофы.

Но и простые методы никто не отменял. До сих пор используем краску 'Дефекон' для проверки на микротрещины после гидроиспытаний. Бывало, что сложная аппаратура ничего не показывала, а краска проявляла риски в зоне фланца.

Самое сложное — контроль остаточных напряжений. После механической обработки они есть всегда, но если их не снять, корпус может 'повести' уже в работе. Мы для этого внедрили вибростатирение — недорого и эффективно. Хотя для крупногабаритных изделий приходится использовать термостатирение, что удорожает процесс.

Перспективы и ошибки, которые все повторяют

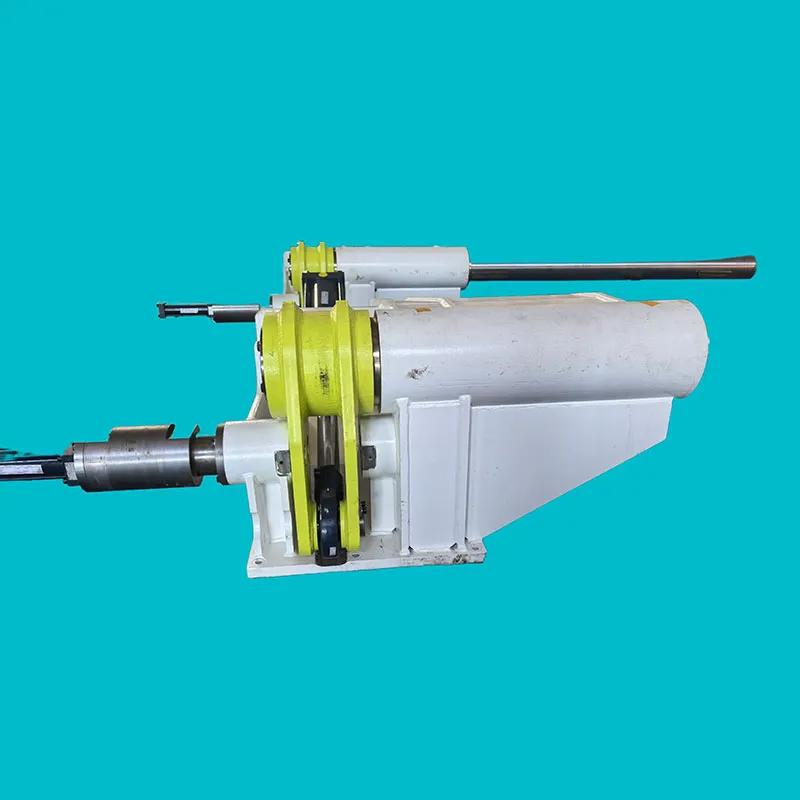

Сейчас многие переходят на аддитивные технологии для сложных корпусов, особенно в аэрокосмической отрасли. Мы в ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери тоже экспериментируем с лазерным наплавлением, но пока для серии дороговато. Зато для прототипов — идеально, можно быстро сделать корпус с внутренними каналами, которые фрезеровкой не выполнить.

Частая ошибка — экономия на уплотнительных поверхностях. Делают их по стандарту, не учитывая, что для разных сред нужны разные покрытия. Для паровых систем, например, мы давно перешли на наплавку стеллитом, хоть это и увеличивает стоимость на 15-20%. Зато ресурс вырастает в разы.

И главное — не стоит недооценивать проектирование. Лучше потратить лишнюю неделю на расчёты в ANSYS, чем потом переделывать партию. Мы это проходили, когда из-за неправильного расчёта толщины стенки партия корпусов не прошла приёмочные испытания. Теперь все новые проекты обязательно прогоняем через конечно-элементный анализ, особенно для оборудования новой энергетики, где нагрузки циклические.

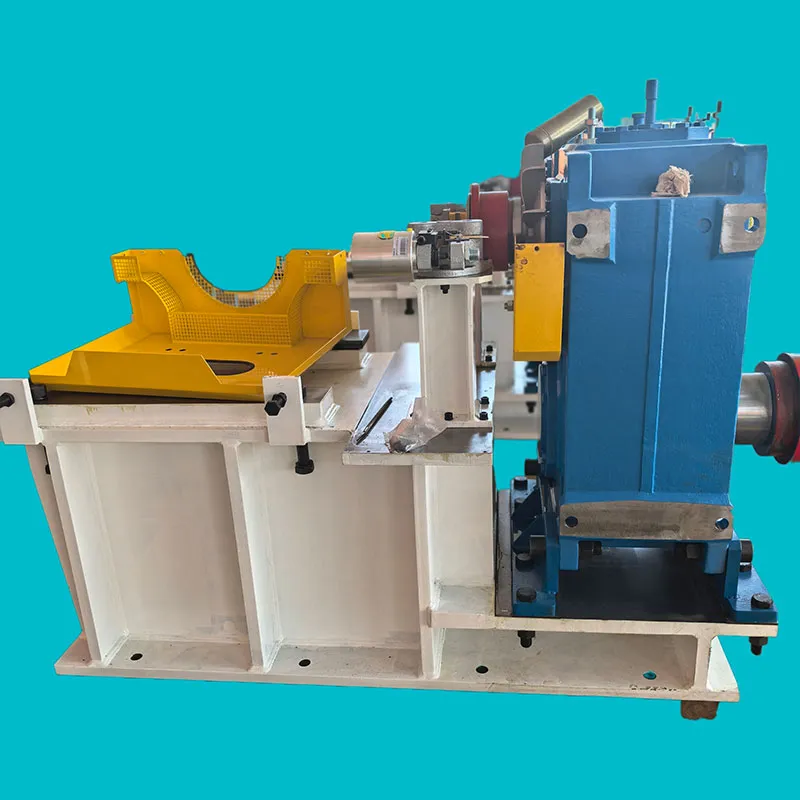

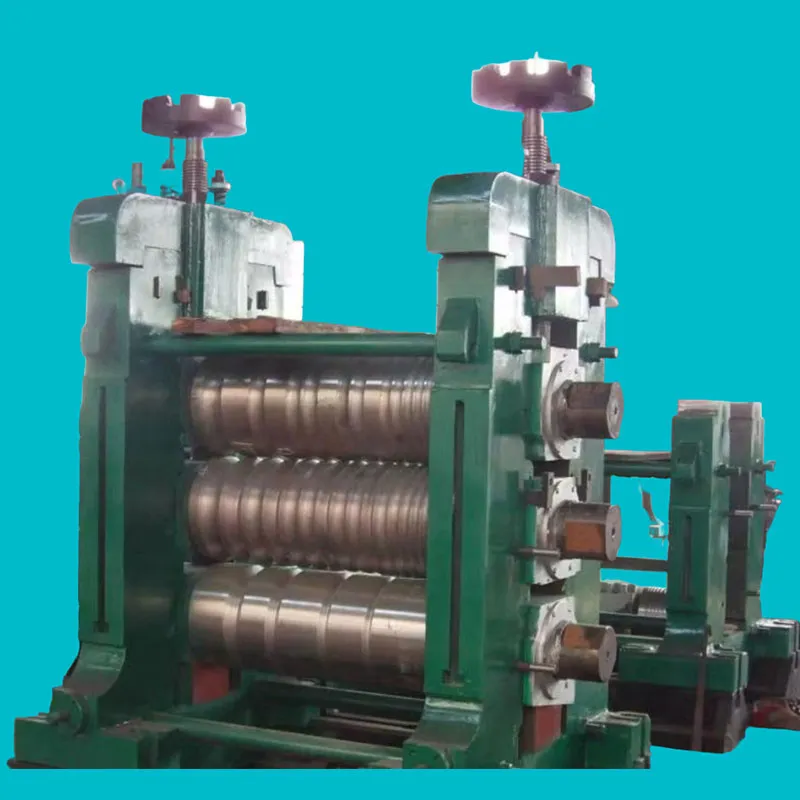

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Копировально фрезерный станок с чпу

- Медицинское оборудование будущего

- Цилиндр гидравлический с фланцем

- Горизонтальный обрабатывающий центр

- Профильные рельсовые направляющие

- Фрезерный станок с чпу 600 600

- Футеровка чугуном

- Гидравлический цилиндр для пресса 30 тонн

- Многошпиндельный фрезерный станок с чпу

- Гидравлический цилиндр для крана гусь