Иностранное медицинское оборудование

Вот уже лет десять работаю с зарубежными поставками медоборудования, и до сих пор сталкиваюсь с одним стойким заблуждением: многие уверены, что импортное — автоматически значит 'лучшее'. Хотя на деле немецкий аппарат ИВЛ может проигрывать по эргономике японскому, а американские томографы порой требуют адаптации под наши сети. Помню, как в 2018 году завезли партию шведских дефибрилляторов — в документах всё идеально, а при подключении оказалось, что вилки не подходят к розеткам в реанимациях. Пришлось экстренно заказывать переходники, теряя время.

Цепочка поставок: где тонко, там и рвётся

Таможенное оформление — отдельная головная боль. В прошлом году задерживали партию эндоскопов из Южной Кореи на три недели из-за расхождений в сертификатах. Интересно, что сами производители часто не учитывают специфику наших нормативов — например, требования к маркировке на кириллице. Приходится доплачивать локализационным компаниям, что удорожает конечную стоимость на 15-20%.

С логистикой ещё сложнее. Для томографов нужны спецтранспорты с виброзащитой, а для некоторых биохимических анализаторов — поддержание температурного режима в пути. Один раз при перевозке из Италии сломался холодильник в контейнере — пришлось списывать reagents на полмиллиона рублей. Теперь всегда страхуем такие поставки дублирующими датчиками.

Хранение тоже имеет нюансы. Немецкие производители часто поставляют оборудование в разобранном виде, и если склад не отапливается, потом возникают проблемы с калибровкой. Особенно чувствительны оптические системы микроскопов — при перепадах температуры появляется конденсат на линзах.

Сервис как больное место

Сервисное обслуживание — отдельная тема. Японские производители, например, требуют чтобы инженеры проходили аттестацию непосредственно у них, а это значит командировки в Осаку или Токио. Для провинциальных клиник такие расходы часто неподъёмны. В итоге оборудование работает без должного ТО, выходит из строя раньше срока.

Запчасти — ещё один камень преткновения. Для американских аппаратов УЗИ среднее время ожидания детали — 45 дней. Представляете, если это единственный аппарат в райцентре? Приходится искать аналоги, но это всегда риск потери гарантии. Один раз попробовали поставить китайский датчик к корейскому УЗИ — вроде подошёл, но через месяц начались сбои в программном обеспечении.

Интересно, что некоторые европейские производители сейчас начали открывать сервисные центры в России — например, Philips недавно запустил тренинг-центр под Москвой. Но это скорее исключение, большинство по-прежнему работают через дистрибьюторов.

Когда локализация возможна

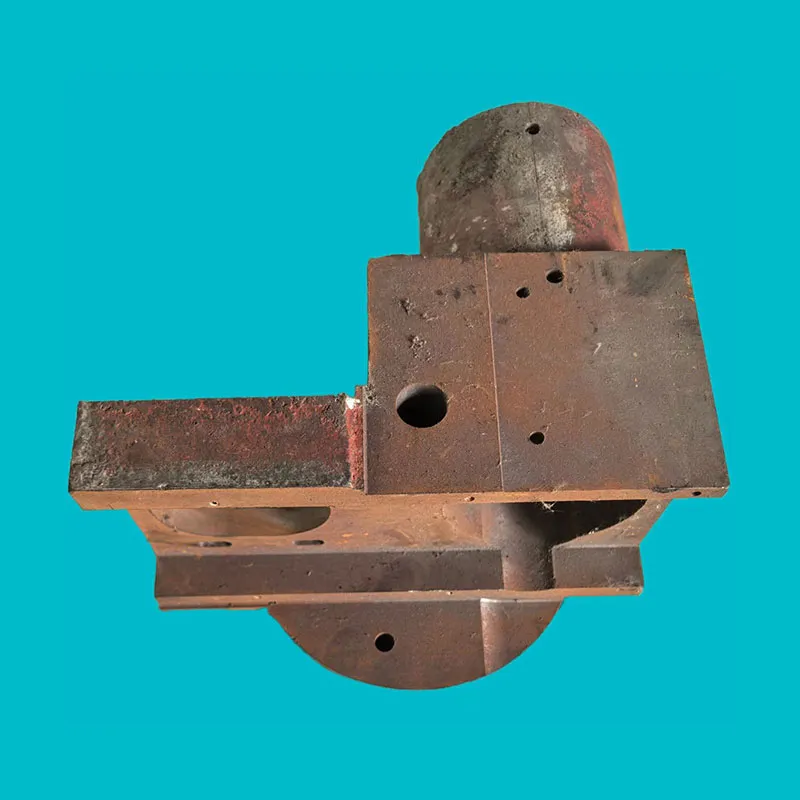

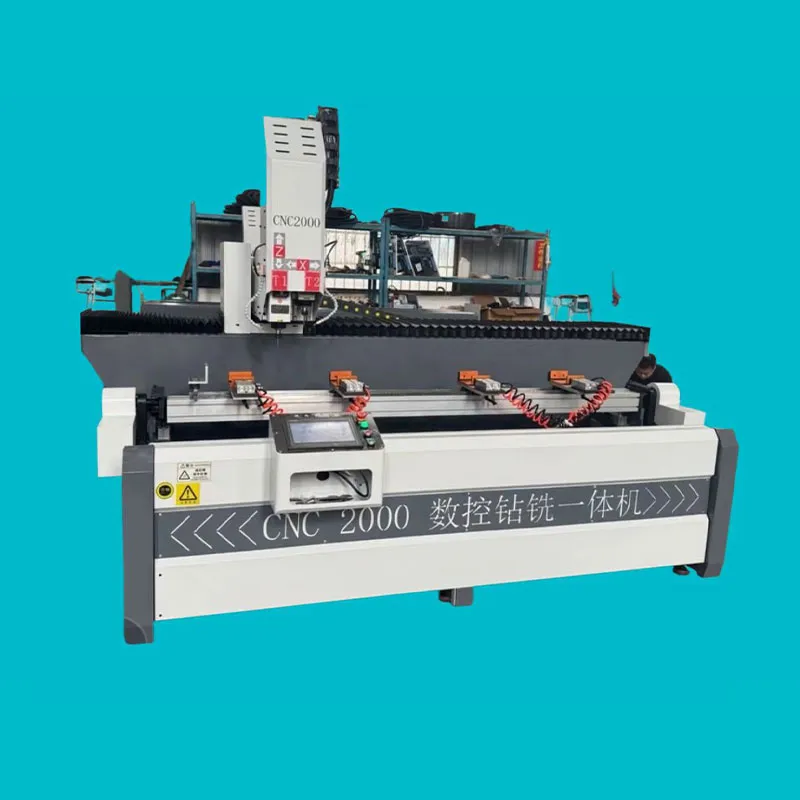

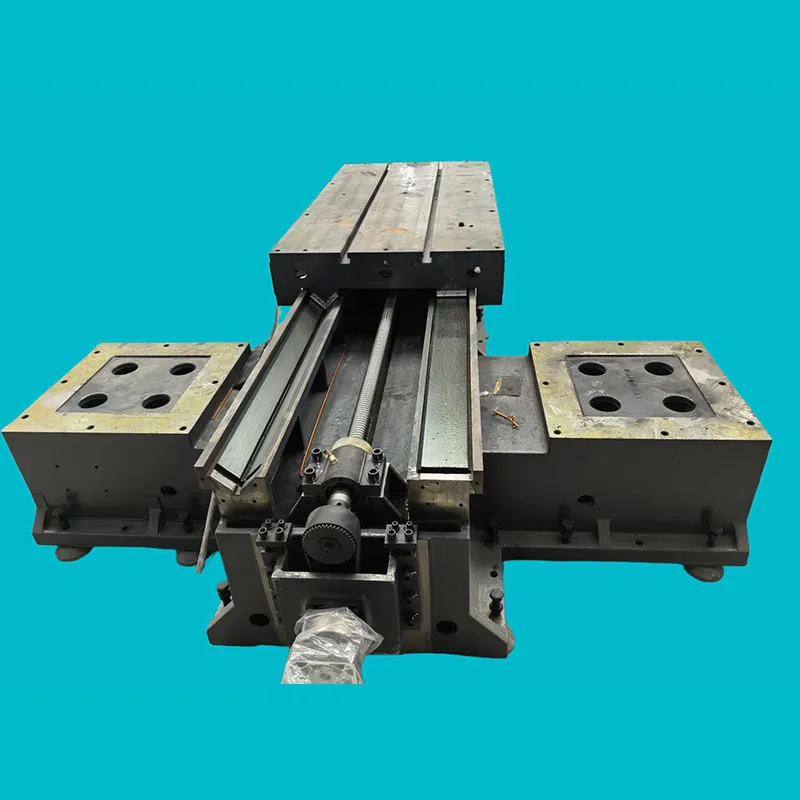

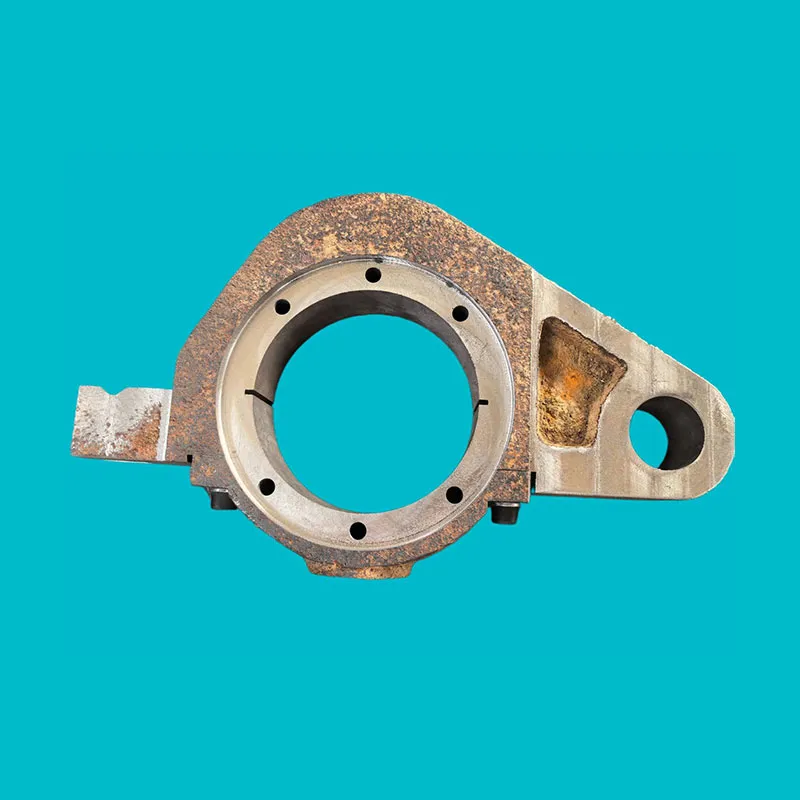

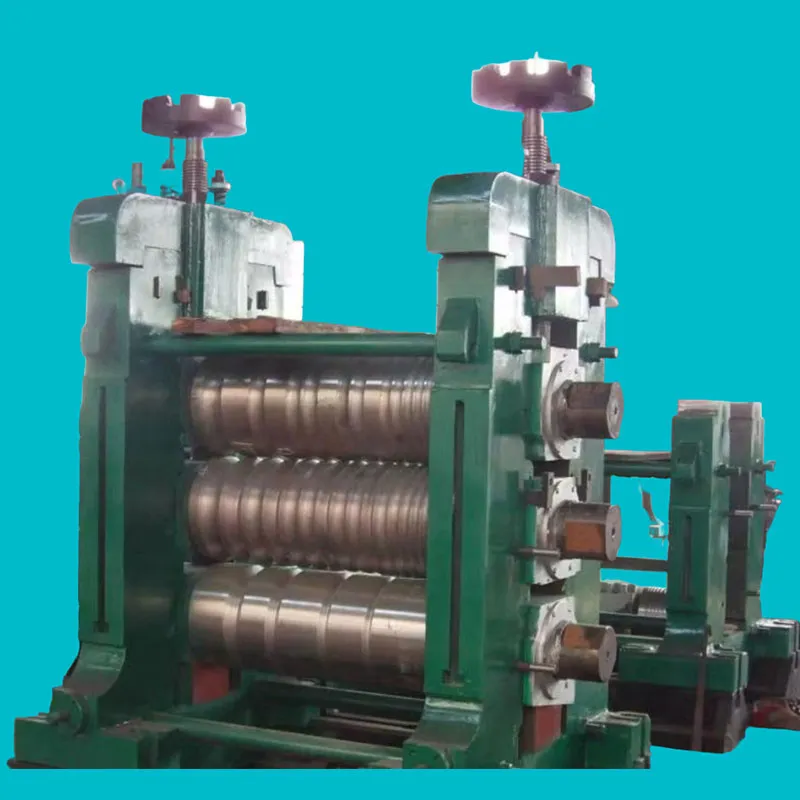

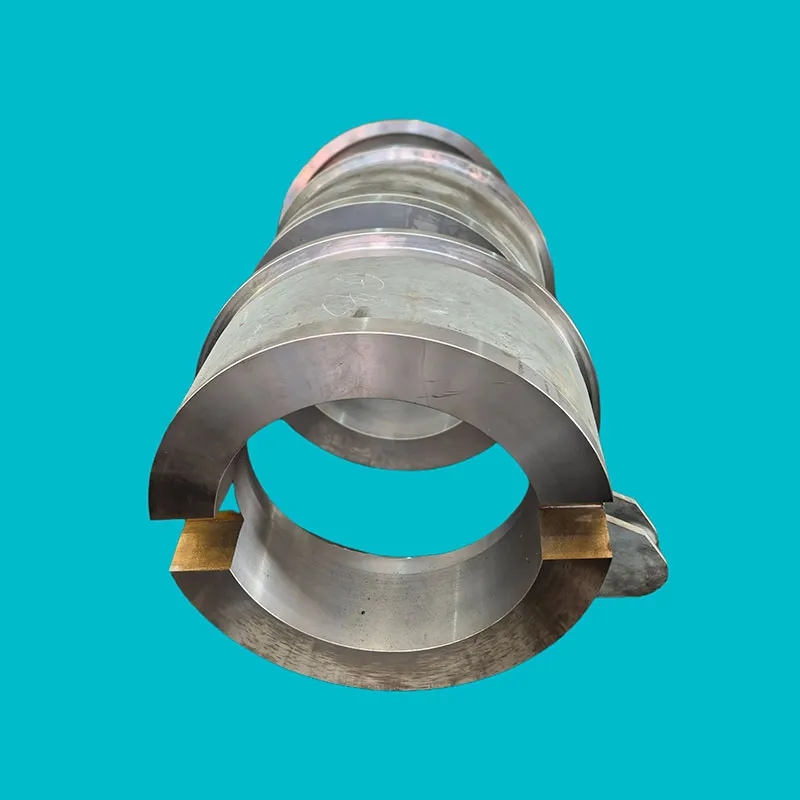

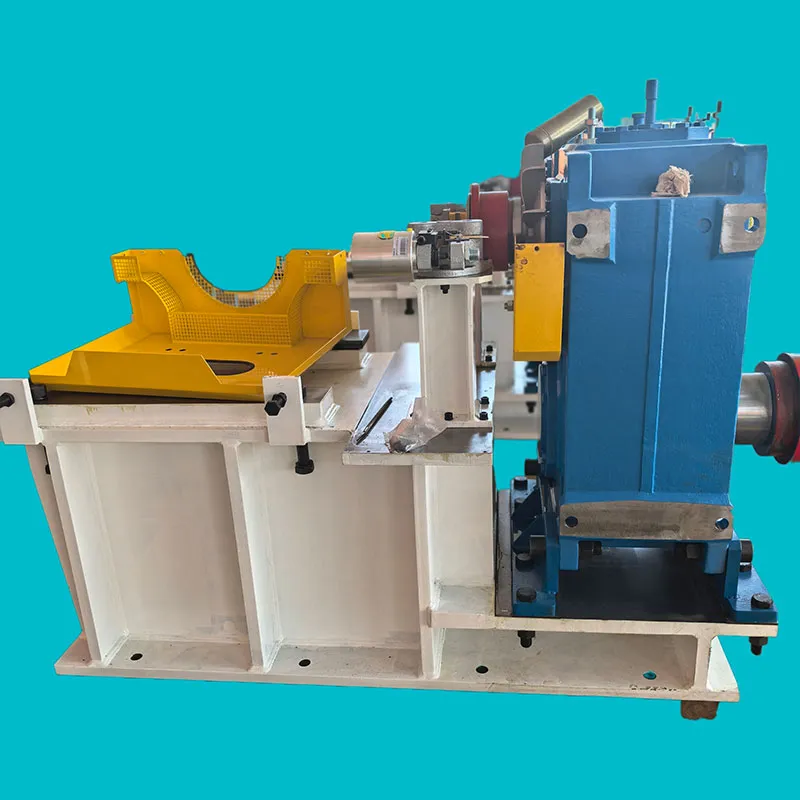

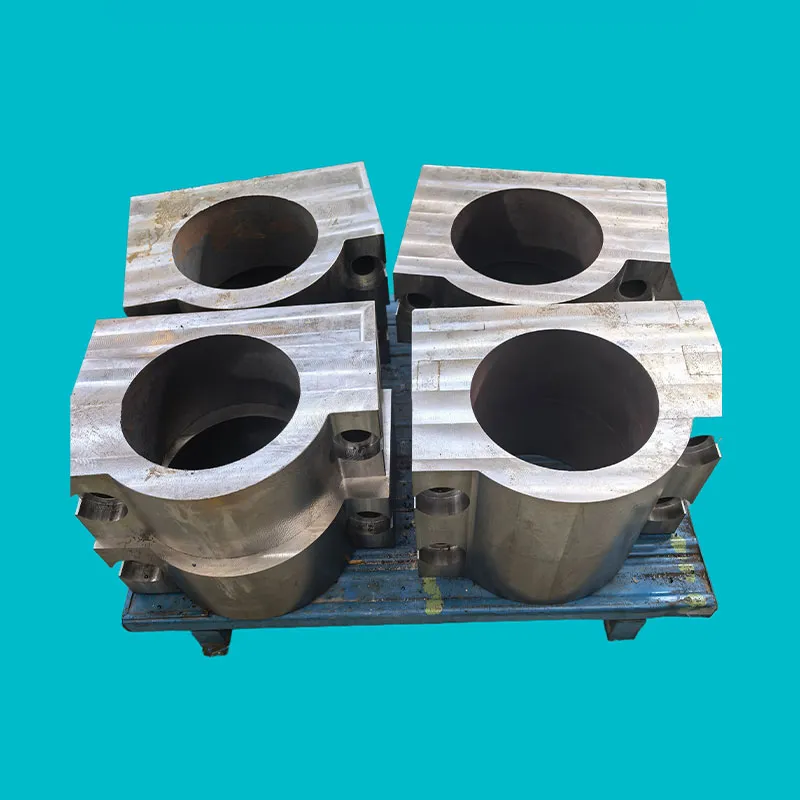

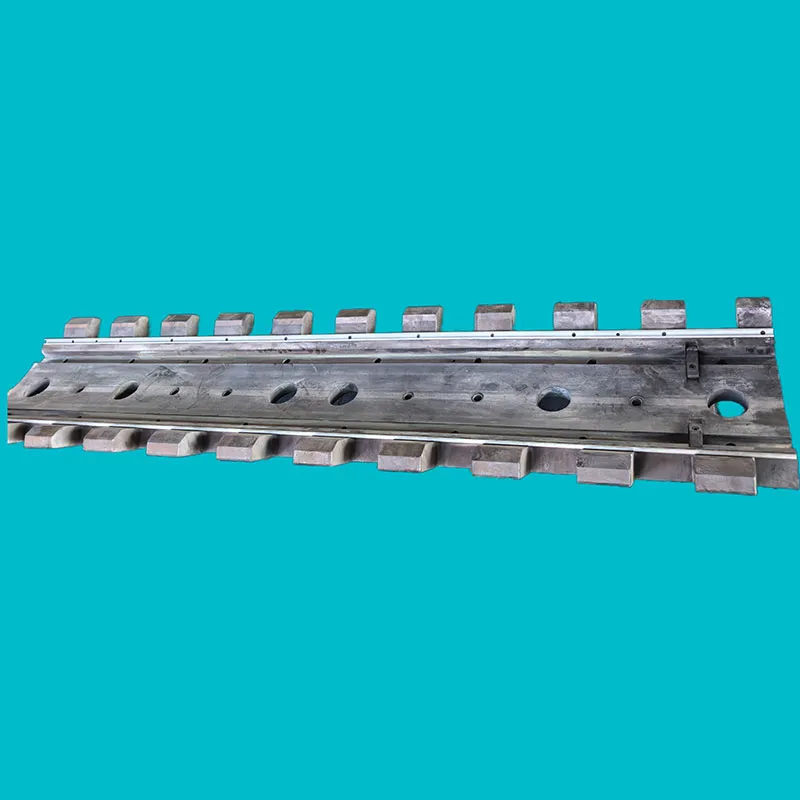

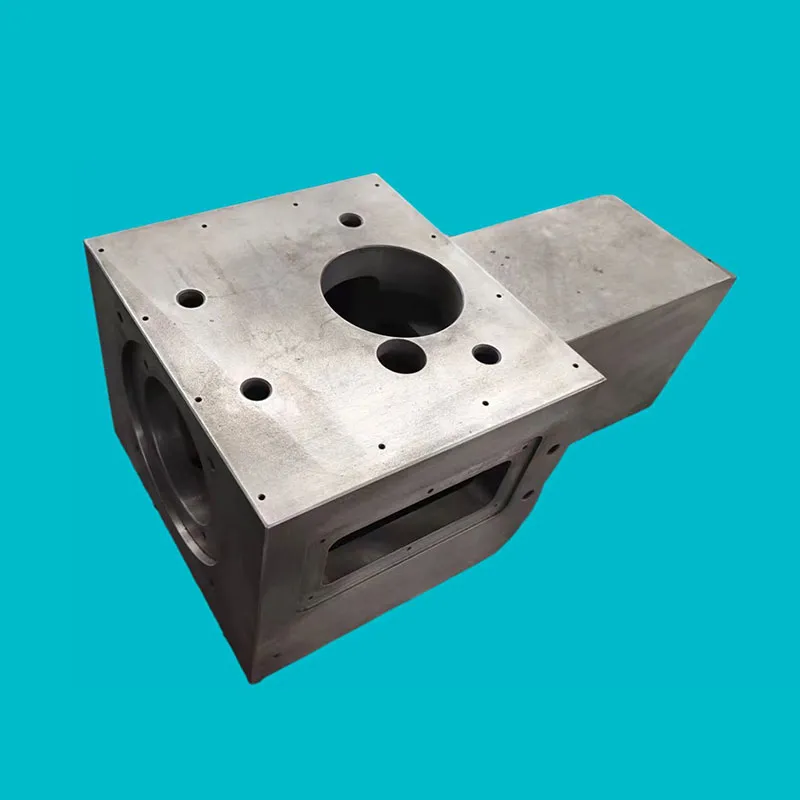

Сейчас наблюдаю интересный тренд — некоторые компоненты для медицинского оборудования начинают производить локально. Например, ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери (сайт https://www.wkjx.ru), которая традиционно специализировалась на металлургическом оборудовании, сейчас развивает направление медицинского машиностроения. Их опыт в прецизионной обработке металлов может быть полезен для производства держателей, штативов или корпусов — тех элементов, где не требуется сверхсложная электроника.

Пробовали как-то заказать у них компоненты для наркозных аппаратов — получилось неплохо, особенно металлоконструкции. Хотя с чисто медицинскими деталями пока сложнее — нужны особые допуски и материалы. Но для вспомогательного оборудования — тележек, столиков, подставок — вполне жизнеспособный вариант.

Важно, что компания уже имеет опыт работы с прецизионными станками — это хорошая база для медицинского направления. Хотя переход от прокатного оборудования к медицинскому — серьёзный вызов, требующий перестройки производственных процессов и получения новых сертификатов.

Реальные кейсы и уроки

В 2019 году устанавливали хирургический стол из Германии — вроде всё по инструкции, но когда положили пациента, заметили люфт в механизме. Оказалось, что для весов свыше 120 кг нужны дополнительные фиксаторы, о которых в документации было лишь мелкое примечание. Хорошо, что заметили до начала операции.

Другой случай с лабораторными центрифугами — итальянские модели плохо переносили перепады напряжения в сельских больницах. Пришлось дополнительно ставить стабилизаторы, хотя производитель уверял, что встроенная защита справится. Теперь всегда проверяем спецификации по электропитанию для конкретного региона.

Стоматологическое оборудование — отдельная история. Корейские фрезы часто не подходят к немецким установкам, хотя по стандартам должны быть совместимы. Приходится подбирать 'пары' опытным путём, ведём даже внутреннюю базу проверенных комбинаций.

Что в перспективе

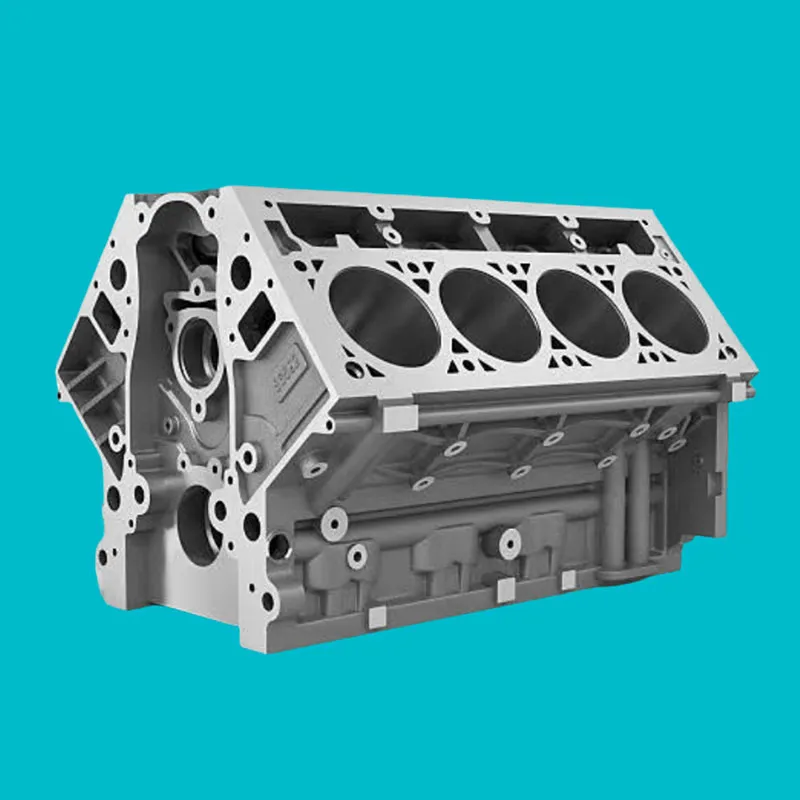

Сейчас многие говорят о импортозамещении в медицине, но на практике даже простой тонометр состоит из деталей из 5-6 стран. Думаю, разумный путь — постепенная локализация некритичных компонентов, пока сложные системы всё равно придётся закупать за рубежом.

Компании вроде ООО Ханьчжун Вэйкэ Машинери могли бы занять нишу производства металлических компонентов и несущих конструкций — это уже снизило бы зависимость от импорта на 20-30% для некоторых категорий оборудования. Их опыт в обработке металлов и стальных конструкций действительно впечатляет, судя по отзывам на их сайте wkjx.ru.

Но для электроники, датчиков, точной механики пока альтернатив нет. Хотя если такие предприятия смогут наладить сотрудничество с российскими разработчиками медицинской техники — возможно, через 5-10 лет увидим первые полностью локализованные комплексы. Главное — избежать соблазна делать 'аналоги' низкого качества лишь для галочки.

В целом, работа с иностранным медицинским оборудованием напоминает сборку пазла — нужно учитывать массу нюансов, от технических характеристик до особенностей эксплуатации. И главный навык здесь — не слепая вера в бренды, а умение находить практические решения для конкретных условий работы.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Дешевые токарные станки с чпу

- Поворотный стол для гбц

- Фрезерный станок чпу с 2 шпинделями

- Шариковые линейные направляющие

- Дешевый фрезерный станок с чпу

- Гидравлические цилиндры для станков

- Сколько стоит токарный станок с чпу

- Суппорт сверлильного станка

- 3 х осевой фрезерный станок с чпу

- Диакон медицинское оборудование